コロナウイルスの治療法を確立するための面白い実験と僕たちが今日からできる心がけ

いつも僕の記事を読んでくださり、ありがとうございます。

最近毎日書いている「今日の積み上げ」として、英語の論文を読んでいると書いていますが、

実は海外で新型ウイルスの治療法を見つけるべく、頑張っている医者であり微生物学の専門家でもある友人の研究を手伝っていたりします。

英語でしかも医学論文なので非常に難しいですが、実験データは面白くて、僕たちの生活の為になりそうな内容だったので、今回その一部をシェアします!

(※大きな国際学会の前にもかかわらず特別に見せてもらったものなので、 原文 ( 英語 ) ・大学名等の固有名詞は非公表とします。)

●実験内容

世界の5大学 ( 医学部・公衆衛生学部 ) が、それぞれ異なる実験動物 (モルモット、モモンガ、カピバラ、ラット、フェレット) を用い、大学構内の屋内・屋外にCOVID-19に似たものを撒いて行ったらしい。

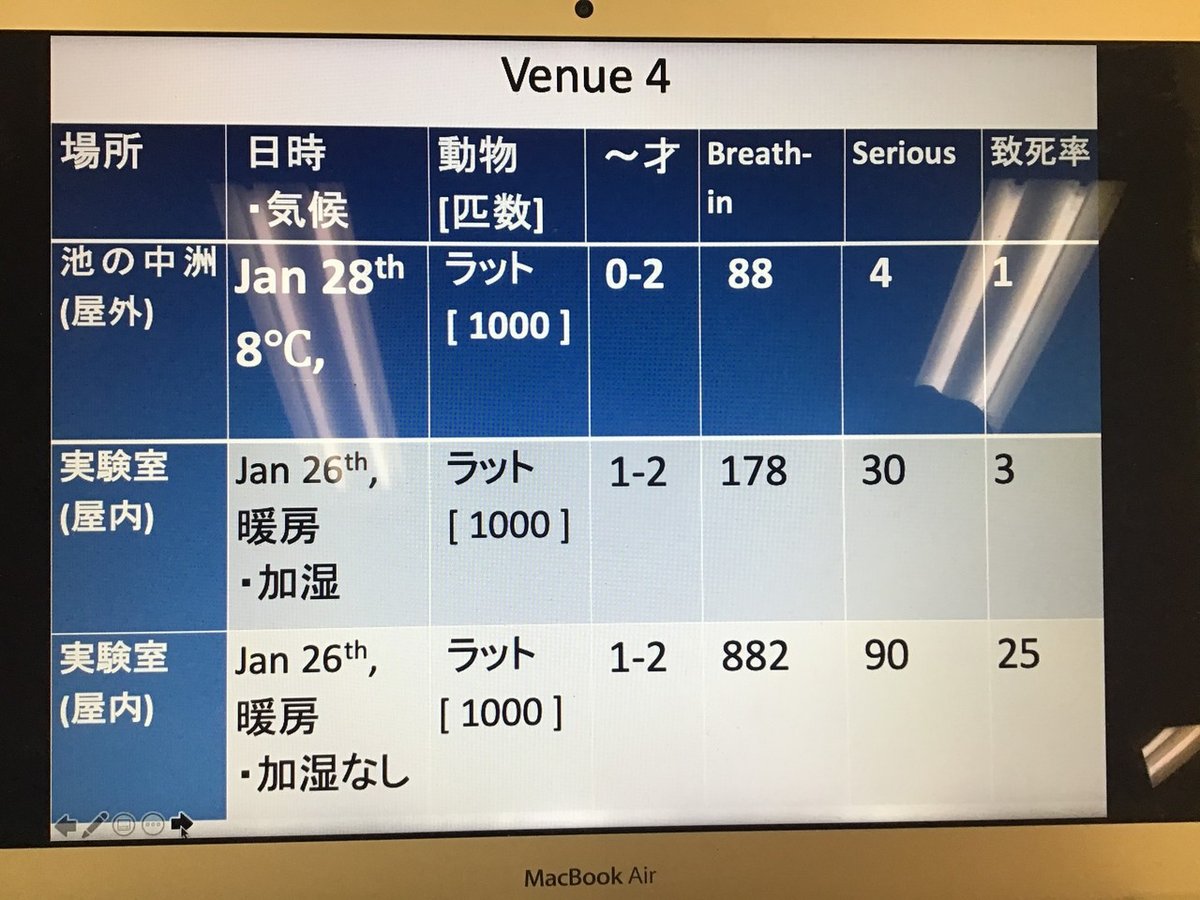

( ↓ Breath-in =ウイルスを体内に含む ( 率 ) 、Serious=重症化 ( 率 ) )

① モルモット2000〜5000匹を使った実験(シンガポール )

屋内外で実験した結果がこんな感じ。1〜7才全てが満遍なく使われている。

モルモットの寿命は4-8才なので超高齢な物体は使われていない為か、重症化・致死率は低め。

②モモンガ 5000匹を使った実験。(アメリカ)

屋外1通り、空調などを変えて屋内で計4通り行われた。モモンガの寿命は5年程度。

③カピバラの実験(アルゼンチン)

実験に使われている他の動物よりも保持しているタンパク質の量が多く一般的に「免疫力」は高いと思われたが、↓のように一定数の感染が認められ、死亡数も高かった。

④ラットの実験(中国)。年齢と湿度を変えて調査した結果。

⑤最後にフェレットの結果。7才と高齢の物体を屋内で計3パタン実験した。

そして結論は・・・

●人間が新型ウイルスをBreath-in (俗にいう「感染」)する現象は、簡単にいうと、「より元気な生物がより元気でない生物を食べてしまう(淘汰する)食物連鎖 ( food chain ) 」現象の一種だと言っている。

「元気がある」とは、いわゆる「免疫力が高い」と似たような意味を持つようで、

・個体の基礎ホルモン値が低い・体力が衰えている

・体内の血流が良くない→肺が弱い

(=肺活量が弱い?=酸素を吸う力が弱い? )

・酸素・水分・タンパク質・基礎代謝値が少ない。

ということでしょうか。

●その他分かったことまとめ

◎感染しやすい場所

→酸素濃度が低く二酸化炭素が多くなりがちな場所、すなわち

密度が高く・空調が悪く・乾燥している(水気が少ない)ところ

◎ウイルスが多くついた・確認された場所

→プラスティック・レンズ・ガラス・銀・タイル・木(・紙)・綿、動物の皮膚・まつげ・眉毛・マスクの上

(反対に、地面 ・空中、アスファルト、レンガ、ゴム手袋の上等は少なかったらしい)

ということで、、、僕たちが日常生活で気をつけるべきことは次のようになるでしょうか?

●僕たちが気をつけることまとめ

①空調に意識する。

→外は安全(市中感染は少ない)、屋内では換気を行う・(人口)密度を高くしない!!

(実験台にされた哺乳類系の動物は人間同様に感染する・させる)

②心身共に健康に気をつけ、男性・女性ホルモン、基礎エネルギー値を高めておく。

・当たり前ですが、運動し、栄養価の高い食事をし、ちゃんと睡眠をとる。

・こまめに水を飲む。うがいもする。

・暗いニュースばかり見ない、そういう話ばかりしない!!

(★ちなみに僕はこの仕事があるので難しい論文は読みますが、

日頃のニュース・呟きは基本的にブロックしてます。

明日(?)で緊急事態宣言出されるかも知れませんが目の前の道がスーパーまで100mくらいで確実に行列できるので、そこで本当に出されたか知れるので大丈夫です笑)

③消毒した方が良いところ

→手・顔(・露出している部分の皮膚)、机・床・テーブル・スマホやパソコンの画面・フィルター、コンタクトレンズなど

(次亜塩素酸が入った消毒剤かジェルが望ましいが、なければエタノールでもOKだそう◎)

④マスクの効果→△ 効果は限定的。マスクは貫通しやすいので。

・空調が整えにくい密閉空間でしないよりはマシ。

・咳などを自分がする場合は飛沫感染は防ぐ。

(予防の効果は微妙、「東アジア特有の文化を尊重する為に研究を進めたい」とのこと!笑

以上、引き続きこの仕事で為になりそうなことがあればまた書きますね⭐︎

やや長文最後まで読んで頂きありがとうございます😊

【コロナ関連の文献・資料(英語)】(機会があればここで解説します!)

・Breath-in、いつまで流行るか、致死率、経済的影響等論文

・症状・毒性について

・COVID-19には何種類あるか、どの国にどの種類が流行っているか