百聞あると一見の価値が上がる

ヤンデルさん:

明けましておめでとうございました。

つい先日、「新年は心機一転、色々なことに挑戦しよう」と思っていたような気がしたのですが、すでに日常のゴタゴタに巻き込まれており、結局のところ、相も変わらずの通常運転です。

今年もよろしくお願い致します。

『急に具合が悪くなる』、凄かったです。

一ページめくるごとに行われる怒涛の思考の応酬に、わぁと戸惑いながら何度も何度も同じ文章をなぞりました。

この本を通して流れている一つの大きなテーマである、偶然の必然性、もしくは運命性、に向き合あう著者のお二人の姿は本当に勇ましかった。

がんにならないという可能性も十分にあった『にもかかわらず』起きてしまった、がんを患うという出来事

この、決して好ましくない偶然の出来事に直面した時の、お二人の全人的で哲学的な解釈は圧巻でした。

患者さんに対して医師が、『5年生存率』や『治療奏効率』などといった数字で患者さんの今後について語るときの、何とも言えない不快な違和感を説明してくれているような気がしています。

正直なところ、なるほどそうか、と納得できた部分もあれば、理解したとは程遠い部分もあり、しばらくしたらまた戻ってきたいなと思っています。

この本に出会えてよかったです。

さて、生体イメージングのツイート、取り上げて下さり誠にありがとうございます。

初めは半信半疑だったのですが、自分の研究活動にも役立つし、見ていて飽きないし、と続けてみたところ、ガチガチの科学的な内容にもかかわらず、色んな方に興味を持ってもらえることが分かりました。

更に、ヤンデルさんがおっしゃったように、これが医療情報発信にもつながるのであれば、嬉しいことこの上ありません。

今日も意気揚々と色んな科学系アカウントを散歩しています。

この事の発端は、ツイッターで科学系のタイムラインを眺めていた時に見つけた、細胞の中をうごめくミトコンドリアの画像でした。

これは知らなかった…!

— 画像研究員タク (@imatomirainoms) July 28, 2019

ミトコンドリア(黄色)は細胞内でエネルギー工場の役割を果たしていますが、こんなにダイナミックに動いているのですね。

青の核、ピンクの細胞膜に比べて激しく細胞内を動き回っています。 https://t.co/lzu4rjzsRp

これを見たとき、驚いて「えっ」と声が出ました。

いや、「え゛ぇーーーーッ!?」だったかもしれません。

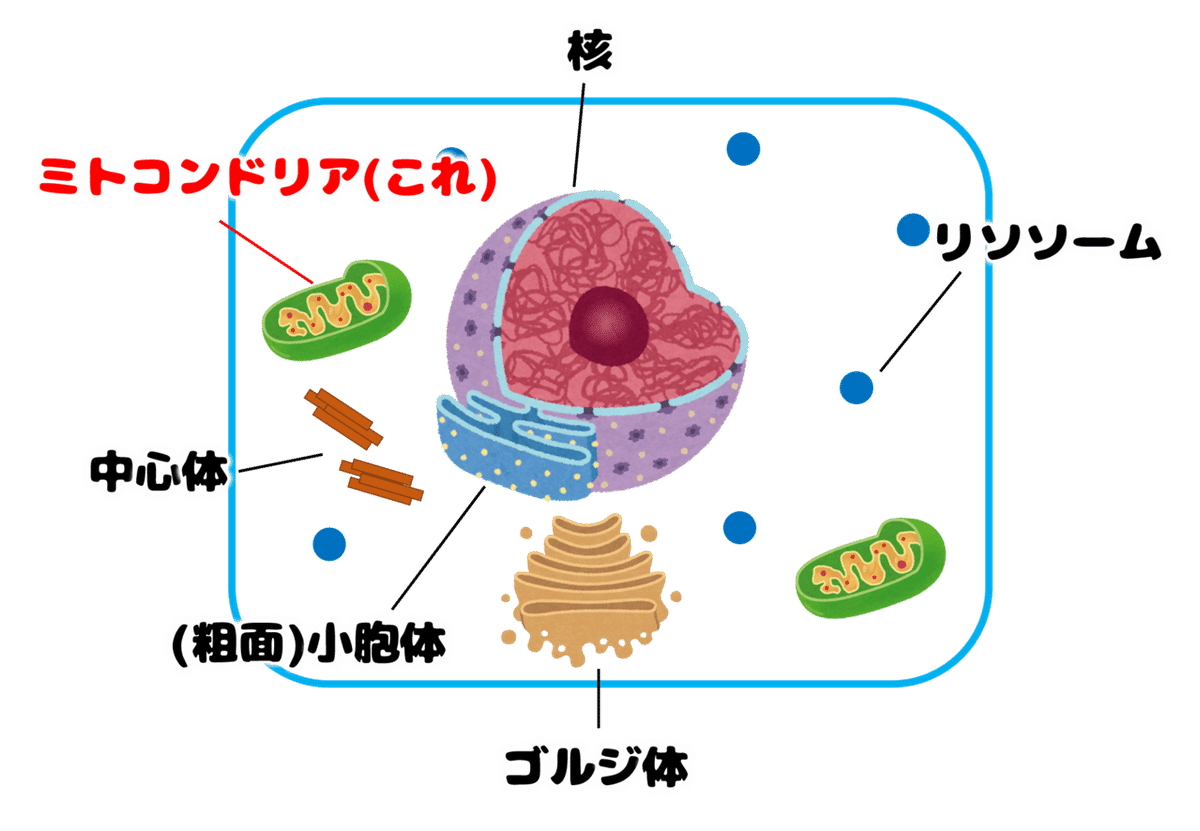

というのも、私のこれまでのミトコンドリアの印象は、細胞の隅っこに、大体2個か3個ちょこんと描かれている、ゾウリムシのような形をしたイラストでした(以下は頭の中の細胞イラストのイメージ)。

(※細胞核と小胞体、ゴルジ体、ミトコンドリアのイラストはいらすとやさん(https://www.irasutoya.com/)からお借りしました)

ミトコンドリアがブドウ糖や酸素を原料にして、細胞に重要なATPという燃料を沢山効率よく産生するのだ、ということや、ミトコンドリアは太古の昔に細胞内に取り込まれた別生物だとする学説、ミトコンドリアの遺伝子は母親のものを受け継ぐことになっている、ということなどは学びました。

でも、常に思い浮かべていたのは、ゾウリムシのような形をした、細胞の隅にたたずむ静的なミトコンドリアでした。

それがまさか、あんなに細長い形をしていて、あんなに沢山細胞の中にあって、あんなにダイナミックに細胞内を動き回っているとは思いもせず、百聞は一見にしかずだなぁと感動しました。

それからというもの、自分の勉強半分に、興味深いものを見つけてはシェアしてきた次第です。

先日も白血球について面白い研究を見つけたので、ツイートしていました。

全身の免疫を司る白血球は、ギチギチに細胞が詰まった組織の間をぬって悪者がいないか、ゴミが落ちてないか、パトロールをします。

— 画像研究員タク (@imatomirainoms) January 9, 2020

この論文では、白血球は周りに手を伸ばして一番抵抗の少ない隙間に進んでいくことが分かったとのこと。

この能力があるから、効率よくパトロールができるんですね! https://t.co/7EFyuWxUj1

これも結構多くの方が反応を下さいました。

その中でもあるフォロワーさんからリプライが秀逸で、なるほどと唸りました。

ご本人に許可を得てここでご紹介したいと思います。

教科書から想像してたものとか、はたらく細胞とかと、実際の映像を比較するからこそ、印象付くような気もしてきました。自分の中で作り上げる物語とかプロトタイプとかって、案外大事なのかもしれませんね。

— apricot_jam (@apricot_jam2) January 10, 2020

私が皆さんに共有していたのは、生命の事象を最新技術で捉えたもので、それ自体がとても美しいものだと思います。

でも、その事象を取り巻く概念や物語を理解していると、美しさをより多面的に感じることができる、そういうことだと思いました。

確かに言われて思い返してみると、様々な生体イメージングのツイートの中でも、白血球の人気が異常に高いのです。

なるほど、この白血球人気は『はたらく細胞』が白血球を取り巻く物語や概念を、綺麗に、そしてコミカルにデフォルメして説明してくれていたからだったんですね。

『はたらく細胞』の計り知れない功績に感動を覚えます。

そして、これって星空を鑑賞するのにも似ていませんか?

満天の星空は多くの人の心をつかむ、美しい事象だと思います。

でも、その一つ一つの星が、何十光年も何百光年も何万光年も遠い距離にあることや、一つの光の点が時には何万個という恒星からなる銀河だということなどを知っていると、単なる美しさに加えて、自然に対する畏敬の念や、ヒトが生きる意味、偶然の重なりの結果生命が存在する神秘、といったことにも思考が及びます。

(ハワイ島の天体望遠鏡が北斗七星の近くの星をレーダー追尾しながら観測している様子)

つい先ほど百聞は一見に如かずだと言いましたが、

一見する前に何らかの物語を通して概念を理解していると、事象を目の当たりにした時の感動が何倍にもなる

今はそんな気がしています。

これから生体イメージングを皆さんにシェアする際には、『なんだか綺麗な画像だな』で終わらないためにも、事象と共に物語を紹介することを忘れないようにしようと思いました。

そして、何らかの形で、『はたらく細胞』のようなアプローチから事象の解釈を届けれたらなぁと考えてやみません。

『いんよう!』の第15回でよう先輩とお話されていた電解質の擬人化なんて、とても面白い試みですよね。

(2020.1.24 タク→ヤンデルさん)