電子交付のガイドラインの解説

2年前の2022年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、宅地建物取引業法も改正されました。

同年4月に国土交通省から「重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」が発表されましたが、今回はそちらを改めて端的に解説してみました。

↓実務マニュアルは下記の国土交通省HPの「添付資料」の5つ目に掲載

もう少し詳しく知りたい方は、2022年4月に公開した解説動画もご参考ください。

ガイドラインが適用される書面は?

2022年5月に改正された宅地建物取引業法34条、35条、37条で定める書面の電磁的方法による提供(以下、電子交付)が解説されております。

媒介契約締結後に交付される書面(34条)※不動産売買取引

重要事項説明書(35条)

契約締結後に交付される書面(37条)

宅地建物取引士の押印廃止についても解説

交付書面への宅地建物取引士の押印が廃止されたため、書面への記名方法が解説されております。

(補足)電子契約の解禁ではない

国土交通省が宅地建物取引業法35条と37条で定めているのは書面交付です。

業界内では「電子契約の解禁」と言われておりますが、もともと宅地建物取引業法では電子契約は禁止しておりません。私自身も2016年の段階で国土交通省から「契約の手段は定めていない」との回答を得て、不動産事業者に多数の電子契約を締結していただてきました。本ガイドラインにもその旨が明確にコメントされております。

電子交付で何が変わったか?

1.IT重説時の郵送が不要となり、即日のIT重説も可能に

従来はIT重説を行う前に重要事項説明書を印刷・郵送する必要がありましたが、契約者の承諾が得られれば非改変の措置を行った電子ファイルを送付することで代替できるようになりました。

発送作業や郵送費の削減が可能

入居希望を受けた当日中にIT重説を行えるようになった

2.電子契約締結後の契約書の印刷が必須ではなくなった

従来は電子契約を締結すると、宅地建物取引業法37条で定める書面(以下、37条書面)を交付する必要があり、契約書を印刷して宅地建物取引士が押印のうえ、借主と貸主に交付する必要がありました。改正法の施行後は、オンラインで業務が完結できるようになりました。

尚、37条書面を契約書で代替することができることについては、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(PDF)に記載されております。

3.共同仲介でも電子契約がやり易くなった

上述の通り、37条書面の印刷・押印がなくなったことで、共同仲介で電子契約が活用し易くなりました。従来、37条書面の作成にあたり、契約書を印刷して2名の宅地建物取引士の記名・押印を行うには、物理的に不動産事業者間の郵送が不可欠で、かつ共同仲介先との業務の調整も必要なため、契約者との電子契約による郵送費の削減や業務効率化の効果が打ち消されておりました。

電子交付の同意取得に関して

電子交付を行うには事前に取引当事者に同意を取得する必要がありますが、いくつか重要なポイントがあります。

1.37条書面の電子交付には「貸主」の同意も必要である

賃貸契約での重要事項説明書の交付先は借主だけですが、37条書面は「取引当事者」つまり借主と貸主の両方に交付する必要があります。そのため、電子交付の同意取得も両者に行う必要があります。

また、不動産管理会社が管理受託物件を「貸主代理」として契約する場合でも、FAQ5のA5(2)に記載の通り、家主(オーナー)の同意取得が必要となります。(※念のため不動産業課に電話で解釈を確認済)

2.同意書の様式に指定はなく、かつ署名・押印は不要

電子交付の同意取得にあたり、同意書の様式に指定はありません。また取引当事者から同意書に署名や押印をもらうことも不要と示されております。

3.まとめて同意を取得することは可能

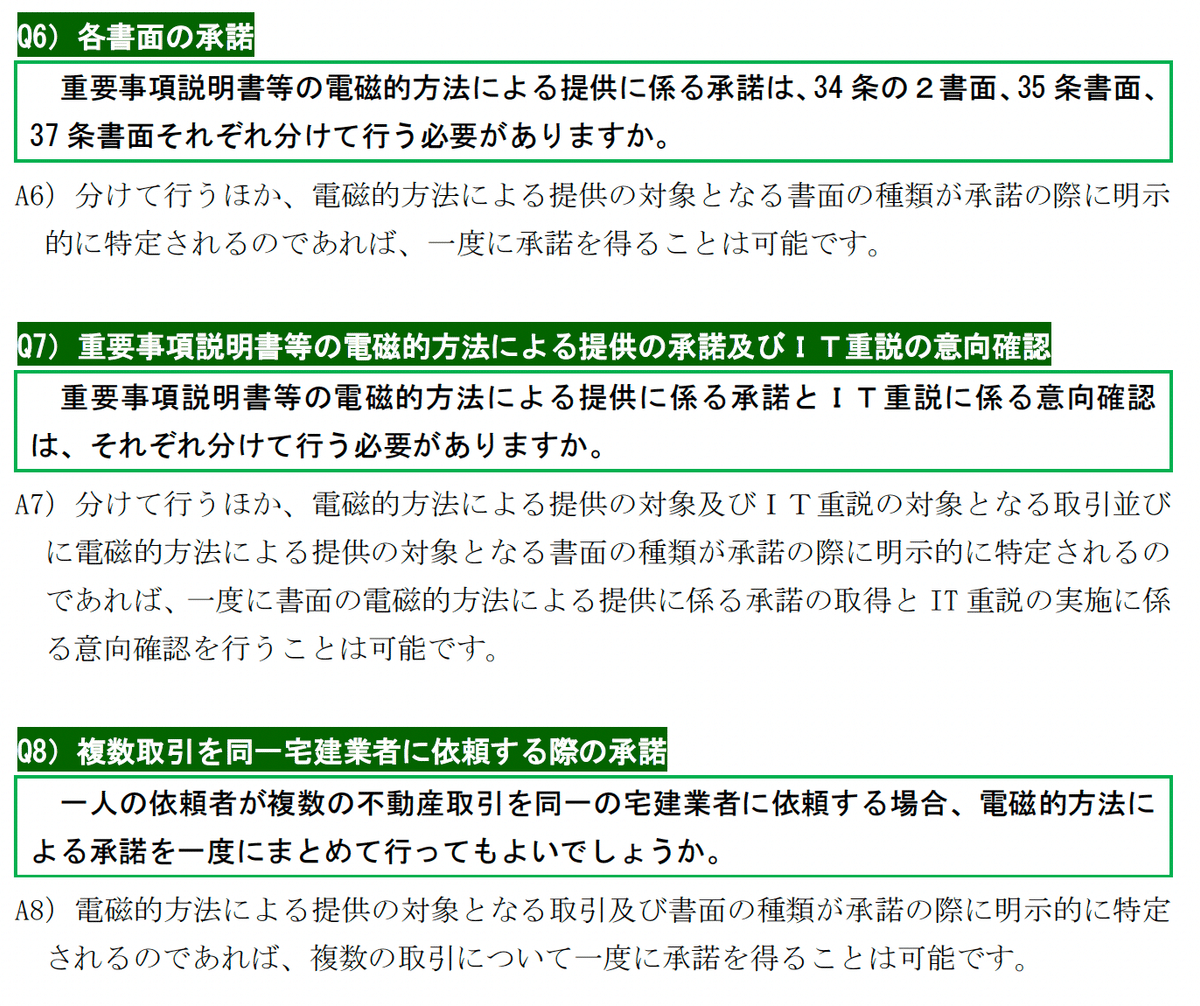

いくつかの同意取得をまとめて行うことは可能と示されております。

34条,35条,37条の電子交付についてまとめて同意を取得(FAQ6)

IT重説の同意も一緒に取得(FAQ7)

家主(オーナー)に複数の物件の同意を取得(FAQ8)

4.同意内容は印刷できることが必須(スクショは不可)

電子交付を行う場合は事前に電子書面による交付への同意を取得する必要があります。オンラインで同意を取得した場合は、同意内容を印刷できるようにすることが求められております。尚、スクリーンショットの印刷は不可と示されておりますので注意が必要です。(FAQ10)

5.宅地建物取引士の記名は印字だけでOK

宅地建物取引士の押印が廃止され、記名のみで済むようになりました。また、意外と事業者内で認知されていないのが、35条と37条については「電子交付」のみならず、「書面交付」の場合も宅地建物取引士の記名のみで良いという点、宅地建物取引業者の押印も不要という点です。

宅地建物取引業法 三十五条(重要事項の説明等)

【旧】5 書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

【新】5 書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

次に記名の方法ですが、WordやExcelに打ち込んだテキストをプリンターで印刷するだけで構いません。電子署名はもちろん、印影画像を貼り付ける必要もありません。

6.非改変の措置には電子署名かタイムスタンプを用いる

電子交付した書面には非改変の措置として、電子署名かタイムスタンプを用いることが示されております。

7.重要事項説明書と37条書面の同時交付はNG

従来からの書面での運用と同様に、重要事項説明書と37条書面を同時に交付することができません。37条書面(および34条の2書面)は契約締結後に交付する必要があるためです。

(補足)電子契約サービスでは重要事項説明書の電子交付は不向き

一般的な電子契約サービスは文書に電子署名やタイムスタンプを付与できますが、その多くは重要事項説明の電子交付には適していません。電子契約サービスは契約業務のために作られており、受信者が文面を確認し、電子署名を行なってから非改変の措置が行われる流れになっているからです。(図1)

もし、上述の仕様の電子契約サービスを利用する場合は、電子契約の送信作業を2回行う必要があるかと思います。つまり、電子交付のために電子署名かタイムスタンプで非改変の措置を行ったファイルを作成して契約者に交付書面を送付し、改めて契約者へ署名用に書面を送付するという流れです。

宅地建物取引業法以外の関係法規

FAQ27では東京都紛争防止条例(東京ルール)を念頭においたコメントが記されております。また、定期借家契約の場合には借地借家法38条も考慮する必要があります。結論、両法とも宅地建物取引業法の改正に準拠しておりますので、問題なくオンライン化が可能です。

東京都紛争防止条例

改正宅地建物取引業法の施行に先立ち、2022年3月31日付で条例が改正されており、東京ルールの説明書も電子交付が行えるようになっております。

https://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.lg.jp/files/koho/y2022/2022_12.pdf

借地借家法38条

唯一、電子契約を禁止していたのは借地借家法38条ですが、2項が追加されて電子契約も行えるようになりました。また、4項の追加のより定借の事前説明書の電子交付が可能となりました。

借地借家法 三十八条(定期建物賃貸借)

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等 書面によって契約をするときに限り、第 30 条の規定にかかわらず、契約の更新が ないこととする旨を定めることができる。この場合には、第 29 条第1項の規定を 適用しない。

2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によっ てされたときは その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を 適用する。

3 第1項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あら かじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、 期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書 面を交付して説明しなければならない。

4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところに より、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法 務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当 該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

尚、国土交通省のようなガイドラインは作成せず、概要図(霞ヶ関用語で"ポンチ絵"と言うそうです。)が2022年5月に公開されました。

https://www.moj.go.jp/content/001372507.pdf

おすすめの電子交付サービス

不動産賃貸業向け電子署名サービスIMAoS(イマオス)は国土交通省のガイドラインに準拠した重要事項説明書や37条書面の電子交付が行えるようになっており、安心して契約業務のオンライン化を進めていただけます。活用事例も多数ありますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。