<徳島 教育情報⑤>「三好のおもっしょフェスティバル」開催

2025年2月9日(日)徳島県三好市池田総合体育館で「三好市おもっしょフェスティバル」が開催されました。その様子を報告します。

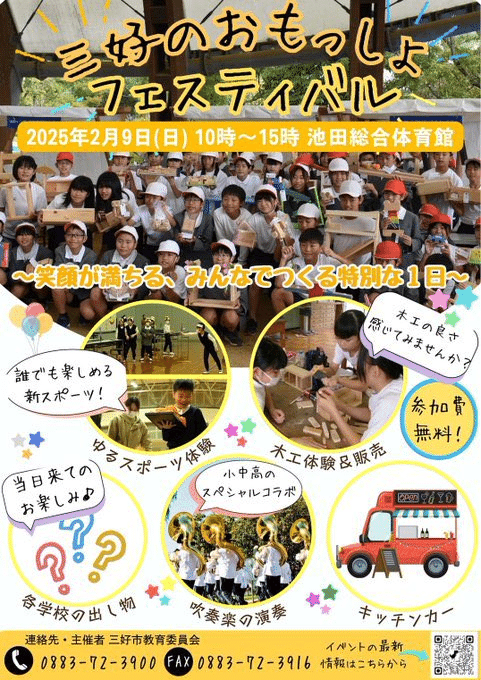

このポスターは、池田小学校5年生の制作です。ポスターでは、主催者は、三好市教育委員会になっていますが、このイベントを企画したのは、池田小学校5年生の子どもたちなんです。もちろんこのポスターも子どもたちが創っていますし、資金も協賛金として子どもたちが交渉し獲得するなど、これまで見たことのない規模と内容のイベントです。3学期の今頃は、多くの学校で学習発表会と称した参観日等が行われ、学校内で1年間の学習内容が披露されていることと思いますが、このフェスティバルは、まさにこれまでの学習の成果があらゆるところに出ているとんでもない規模の学習発表会です。

開催直前

2月9日は小雪混じりの寒い朝になりました。今年一番の寒波の影響で、3日前の木曜日は大雪のため休校になるなど、開催も危ぶまれましたが、10時の開催前にはすでに大勢の人が駆けつけ準備も着々と進められていました。受付にいくと、木でできたネックレスを参加記念としてくれました。受付に並べられている大量のネックレスを見て、子どもたちは、さぞかし電気ノコギリの使い方が上手くなったんだろうなあとニヤリとしながら、これが全てなくなるぐらい人が来てくれるといいのになあと思いました。

その時、伊丹賢治三好市教育長をお見かけしたので、ご挨拶とお礼を言いました。

伊丹教育長は、元池田小学校長で現職時代からよく知っており、令和6年度から三好市の教育長に就任されています。お礼を言ったのは、このフェスティバルを企画した池田小学校5年生の学年主任が、私が校長時代の新任教員で、さらにこのフェスティバルまでの授業等の相談にのっており、それを委員会が後押ししてくださったからです。

若い教員と子どもたちが考えた企画が、委員会主催のイベントになるには、様々なハードルがあります。まずは、校内で、同じ学年の先生が思いを共有してくれること、さらに、校長先生がそれを許可して学校の取り組みとして認めてくれること、さらには、教育委員会が応援してくれることなどなど、様々な困難が予想されます。それらを解決し、実現した学年主任の先生には本当に頭が下がりますし、このような取り組みを応援してくれた教育委員会や地域の人たちの教育に対する思いに明るい未来を感じました。

これまでの学習の経緯は、子どもたちがインスタグラムで発信していますのでご確認ください。

https://www.instagram.com/ikeda_05/

フェスティバル スタート

10時になり、子どもの進行によるオープニングが始まりました。はじめに高井三好市長の挨拶がありましたが、それ以外の仰々しいセレモニーはなく、子どもたちが用意したプレゼンで、フェスティバルの簡単な内容の紹介があり、みんなでカウントダウンをしてスタートです。

開始時には既に大勢の人が会場に来ていました。中川徳島県教育長も来ていたので少し話をしました。(中川教育長も小学校長から令和6年度に徳島県教育長に就任されています。彼が新任の頃からの付き合いです。)その後も知り合いの先生や、池田小学校の校長先生と話したり、各ブースを見てまわったりしました。

サブアリーナは、池田小学校の5年生が昨年度取り組んできた「ゆるスポーツ開発」で、世界ゆるスポーツ協会の「第3回ご当地ゆるスポーツアワード」で優勝した「そば米ぞうすビィ」などが体験できるエリアになっていました。もちろん運営は池田小学校の5年生です。

https://yurusports.com/sports/gotouchi/sobagome

地域全体を巻き込むフェスティバル

広い体育館には、たくさんのブースができています。子どもたちの発信しているインスタグラムの情報では今回のイベントは全部で40団体以上が関わっているというから驚きです。

そもそも、このフェスティバルは、池田小学校5年生が総合的な学習の時間に三好市の産業である林業を教材として取り上げ、子どもたち一人ひとりが木工作品を作ることから始まっています。入り口を入ったすぐのブースでは、創った木工作品の販売を行なっていました。木工作品作りを地域の林業関係者に教えてもらったことから発展したイベントなので、三好市の林業に関わるブースがたくさん出展されていました。中でも今時だなあと思ったのは「三好林業イノベーションセンター」のブースで、VRを使ったチェーンソー伐採体験や、TVゲームのスティックのようなものを使った木の伐採シュミレーションです。さらに他のブースでは、割り箸壁飾り制作や竹笛作りなど子どもたちが楽しめるものがたくさんありました。

また、昼休みには、「親父バンド」と称するバンドも演奏を通してイベントをお盛り上げ、野外には多数のキッチンカーが出店し大盛況でした。中には完売の店もみられました。

地域の学校の参加

池田小学校5年生のこのイベントには、企画段階から徳島県立池田高校の高校生が一緒に参加しています。池田高校ではこの小学生との学習は、探究学習として位置付けられているようで、その中の教育班のグループがその役割を担っていたようです。このような学習形態は、私も初めてですが、これも画期的な取り組みだと思います。

さらに、同じ市の小中高校や、隣町の小学校の子どもたちもブースを構えて、様々な発表をしたり、販売をしたりしていました。

圧巻は、午後からの吹奏楽部の合同演奏です。池田小学校、池田中学校、池田高校の合同合奏で、3曲が披露されました。練習時間の調整や場所などの苦労が目に浮かびます。池田小学校・中学校・高校が、隣接していることを効果的に使った取り組みだと感じました。

地域に開かれた学校

このような取り組みは、教師の勤務時間や働き方が問題になっている今、大変難しい取り組みです。しかし、地域の人々のつながりや、小中高の学校連携など、様々な教育効果があるのではないかと感じますし、これからの地域社会を創っていく子どもたちにとって貴重な経験と交流の場になったと思います。

終わりに

教育が学校で行われるようになったのは、明治時代からです。いつの間にか「教育は学校の先生がするものだ」という意識が強くなり、それによる教師の専門性が問われる一方で、教育をサービス産業だと主張する人も現れるなど、学校教育という捉え方が大きく変わってきました。しかし、急激な人口減少や少子高齢化の社会において、これまでと同じような学校教育を行うことは難しいと思います。そのような中、新しい教育の可能性を見せてもらった気がした一日でした。

いいなと思ったら応援しよう!