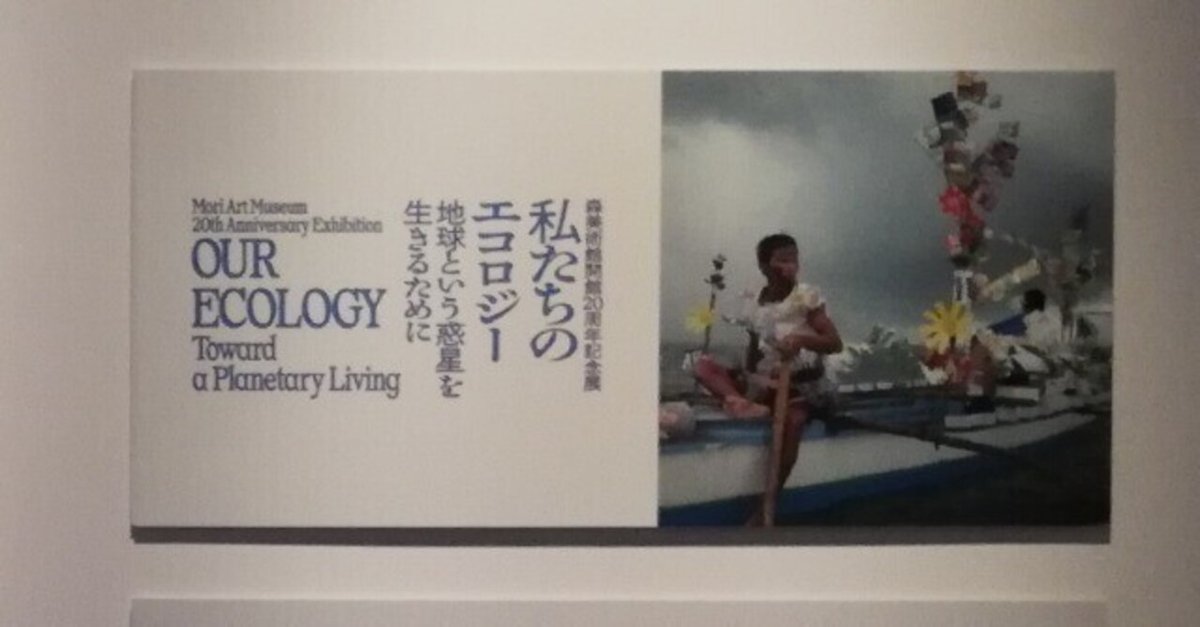

私たちのエコロジー@森美術館@六本木

六本木。

アートの集積地の一つだが、それほど気軽に足が向く地ではない。

理由は単純。地下鉄(都営大江戸線)のホームから改札/地上までが長くて長くて。とにかく長くて。ウンザリしてしまうのである。以前ここ六本木ヒルズに研修(たぶん。うろ覚え)を受けに来たとき、このことを知らず、遅刻した苦い思い出がある。地下鉄ではなくタクシー等車で向かうのなら、関係のない(そして気づかない)ことだろう。

全ての駅ではないが、歴史的に後に作られた都営大江戸線は、ここ六本木に限らず、往々にしてホームが地下に深い(※どこかで聞いたことの受け売り)。なので、最悪、(乗車駅+目的駅(六本木))x2の計4回も、無味乾燥な長時間の上下移動を味わうことになってしまう。。

と皮肉気味に書き起こしたが、森美術館で開催された「私たちのエコロジー」展、良かったのでレポートする。実は森美術館を訪れたのは今回が初めて。そのため、内容はミュージアムレポ+展覧会レポとなる。

★展覧会公式サイト★

3月31日まで

基本22時まで開館というのは、スゴイ。

概要、アーティスト&作品リスト、本展のポイント、構成、関連プログラム、関連情報、カタログほか。綺麗に情報整備・公開されている。◎。

3月27日、28日 学生無料(事前申込要)!

活用できる方はお見逃しなく。

https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/eco/06/#FreeDay

▼入場まで

高層階高速エレベーターあるあるで、一瞬耳鳴りみたいになったかも。

事前予約制(日時指定券)だが、今回は予約なし当日空き枠で観た。200円高くなってしまうが。前の用事が終わる時間が流動的だと、日時指定は非常にやりづらい。別にこの展覧会鑑賞がメインの一日という訳ではなく。

▼場内(作品、風景など)

インスタレーションや映像展示、体感型展示が多いので、スナップ写真では正直魅力を伝えきれないと思う。雰囲気だけ。

また写真を撮って良い作品はざっくり半分程度だった気がする。ということで、やはり触り程度の紹介。

以降「」内のテキストは全て展覧会公式サイトより。

作品等著作物を撮った写真は、CC-BY NC ND / クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス許諾下のもと掲載。

第1章 全ては繋がっている

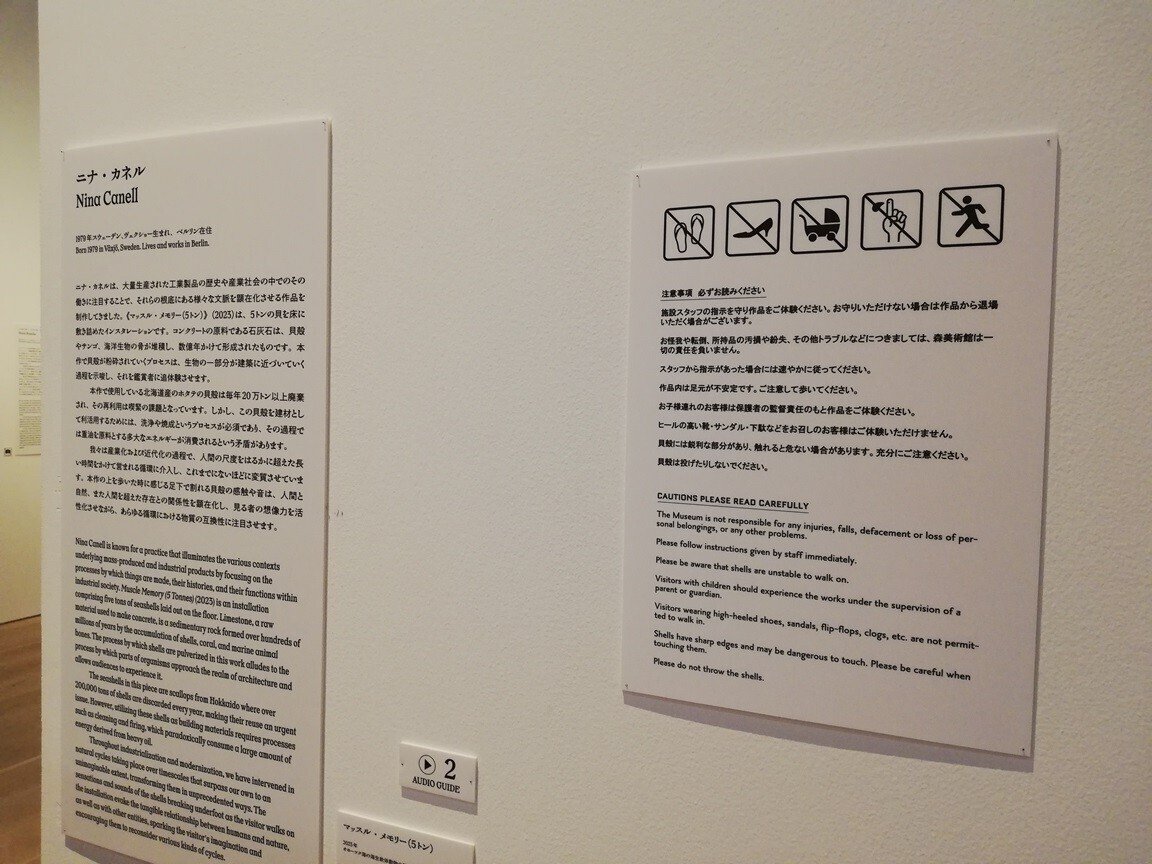

ニナ・カネル

《マッスル・メモリー(7トン)》

2022年

「貝殻という有機物がセメントなどの建材に変換されるプロセスを来場者自身に追体験させる」

「観客によって粉砕された貝殻は、展覧会終了後、セメントの原料としてさらに再利用される予定」

美術展らしからぬ意図的にボードを剥き出し。

展覧会で通常(もっと言えば日常でもそうそう)

目にする光景ではなく、新鮮味がある。

色味もこの展覧会と合ってる。

「子ども向けキャプション」も。

右の黄色いJunior Guide.

Emilija Škarnulytė

《時の矢》

2023年

おそらく作家の意図の一つに「そのような分かりにくさ」の啓発警鐘もあるものと思われる。

セクションは4つ

大体セクションの出口ごとにこのフロアガイドが掲示してある。

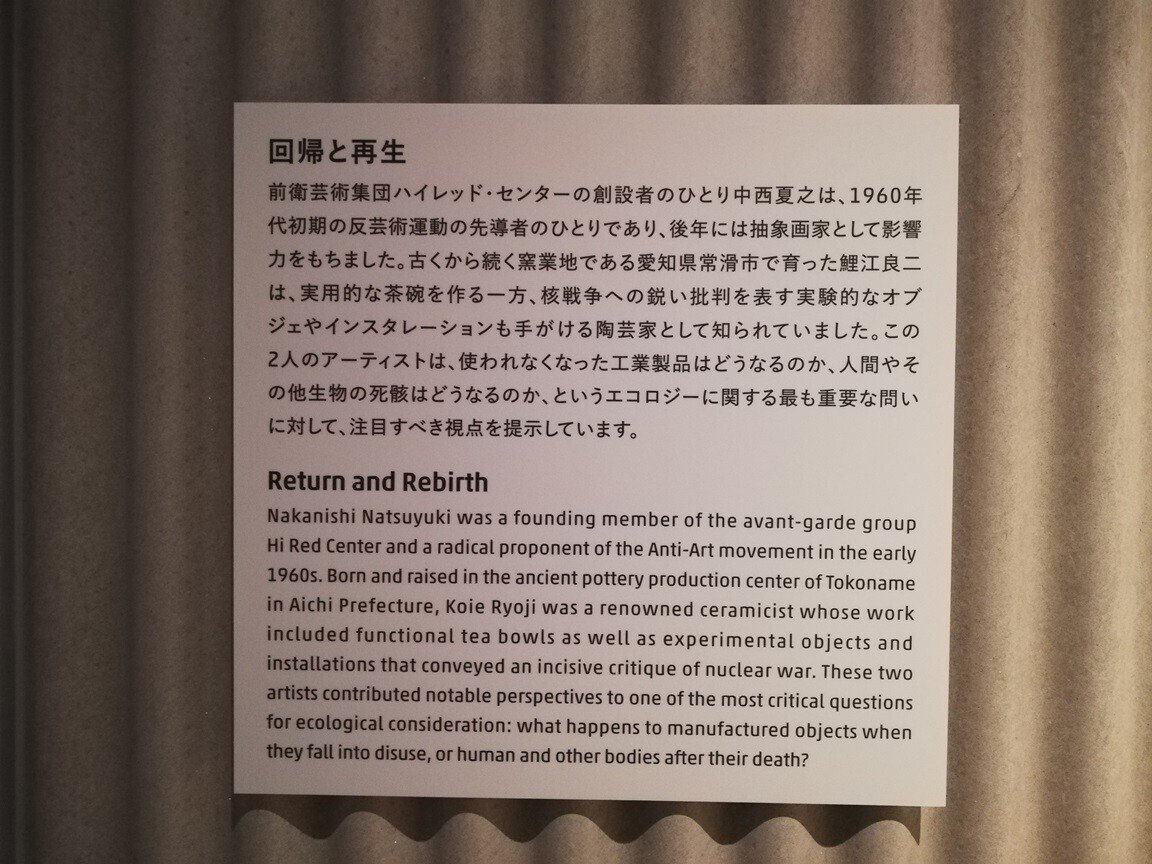

第2章 土に帰る

1950年代から1980年代の日本におけるアートとエコロジー

この2章はゲスト・キュレーターのバート・ウィンザー=タマキが企画・監修とのこと。

第五福竜丸事件

(展示品撮影NGのため解説パネルのみ)

→展示品を確認したいなら、ぜひ図録のご購入を。

(展示品撮影NGのため解説パネルのみ)

(展示品撮影NGのため解説パネルのみ)

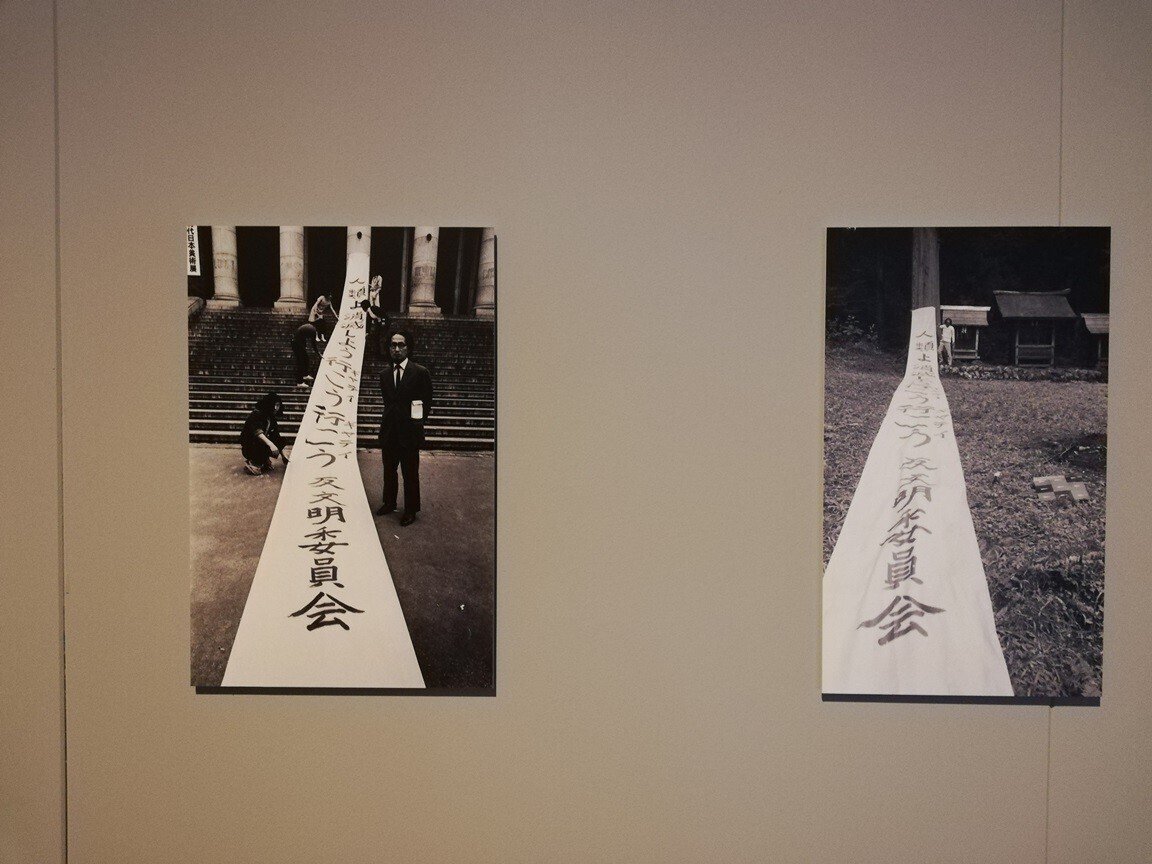

藤田昭子の作品と記録写真シリーズ。これが妙に刺さり、かなり惹かれた。

1976-1977年頃

1975年頃

《山口―日本海―二位ノ浜 お好み焼き》

のレプリカ?習作?

たしかこれもこの覧会のキービジュアルの一つ

第3章 大いなる加速

この台本の朗読音声を、浴びせられる。

《恨み言》

2023

この展覧会のキービジュアルにもなってる

と、理解した作品。

《小麦畑―対決:バッテリー・パーク埋立地、 ダウンタウン・マンハッタン》

1982年

《薬草のグリッド六本木》

2023

↑↑↑作家本人は2018年に亡くなったとあるが、

展示リストにある製作年は2023年

この六本木ヒルズで近年行われたアートプロジェクトの成果、一連の押し花

(写真撮影はNGのため、キャプションのみ)

第4章 未来は私たちの中にある

《ファイヤー!!!!!!!》

2023

とにかく踏まないと、次のエリアに進めない。

ここまでくると、比較的一般的な現代アート的鑑賞フレームに引き戻される。

(勢いで書いたが、言わんとしていることはご理解いただけるかと)

《果樹園》

2022

フィリピンの海で起こっていること。

《プサイの意味―ハイゼンベルクの宇宙方程式に寄せて》

1960

この展覧会で初めて作品を見た作家。

名前だけは、かすかに、どこかで。

最後の展示。

この空間は妙にガランとしていて、作品あるいは空間から何をどう受け取ればいいか、正直分からなかった。パフォーマンススペースだったのだろうか。

《木漏れ日》

2023

おまけ 場内のショップほか

店員さんに尋ねたところ、撮ってもOKだった。ということでパシャっと。

なかなかないのでは。

上から2段目がこの展覧会の図録。

展覧会グッズで、ビール。

なんとなくオロナミンCやリゲインを思わせるデザイン。

個人的に一番受けた一品。

かなり草間彌生推しのラインナップ。

フロアガイドを見ると分かるが、このショップの周囲がコレクション展示エリアになっている。ここも鑑賞したが、今回は取り上げない。既に記事のボリュームが爆発しているので。。

会場出口手前にある、開館から20年間の森美術館の統計。定量的成果ということだろう。ここで取り上げられた項目が、どの美術館でも計数され横並びで比較できるようだと、面白いなとも思う(現実は、そう簡単にいかないだろうが。。)。美術館の優劣を測りたいのではなく、どんな特徴の美術館なのかを相対化して把握したいだけである。

この統計データは、以下本の著者が担当されたものか、あるいはその派生成果物ではないか。そう推察した。

個人的には、一々スマホで画面を呼び出しチマチマ入力するより、

会場その場でちゃっちゃと用紙に書いてお終いにしたい派。

電子入力だと運営側にとって集計作業が飛躍的に楽だというのは、分かるが。

▼関連話題(雑記)

この展覧会の展示風景は、flickrで公式に公開されている。全部ではなく主たるシーンのセレクトだが。さすが森美術館。このあたり、アメリカンスタンダード/アメリカンウェイか。

ここ1,2年で目につくようになったこと。近年存在感を増しているように感じる展覧会テーマ。現代アートの文脈・表現・手法による「エコロジー」や「環境危機」の訴え。私が知るだけでも、同カテゴリの展覧会として、以下が思い浮かぶ。

2022年5月28日~6月26日

@東京藝術大学美術館

新しいエコロジーとアート | Art & New Ecology (geidai.ac.jp)

(※同タイトルで刊行された書籍)

新しいエコロジーとアート/長谷川祐子編 – 以文社 (ibunsha.co.jp)

2023年9月14日〜12月25日

コレクション展@福岡アジア美術館

アートと環境─人新世を生きる | 福岡アジア美術館 (fukuoka.lg.jp)

いま時点の日本では、一つの潮流/ムーブメントの段階だろうが、ファッションで終わらせてはいけないテーマだろう。同時代性とアーカイブ性を求められる難易度が高い(それらの観点で厳しい評価に晒される)領域だと思うが、これからの美術館/美術展のあり方の試金石の一つと、考える。

欧米だとこの手のテーマの展覧会はもっと頻繁だろうか。

▼全体的感想

色彩的には、とにかく「黄色」「茶色」が目につく展覧会である。埋蔵品・発掘品がメインの出し物になりがちな博物館なら珍しいことではないが(たとえばトーハクの土偶群とか)、美術館において、とくに都心の「シック」なそれにおいて、この色彩がメインなのは、「斬新」。この色調は、ポスターやグッズなど至るところに共通デザインとして反映されている。

そしてその色彩とも関係しているのが、本物の土(ごく一部だが)と「現代産業社会の不都合な真実」が、アートおよび記録の両面からぶちまけられた展覧会でもあることだ。「気候変動」「気候危機」という言葉そのものは何ら色を想起させないが、現実に起きていることは、地球=人間含む生物が生きる有限の環境が汚され(汚し)・汚染され(汚染し)ているということである。洪水・濁流・汚水や廃棄物が茶色いように、展覧会が茶色くなるのも宜なるかな。

実はこの手の「シリアス」なタイプの展覧会に、どれほど人が観に来るかやや懐疑的だった。しかし、実際訪れてみると、かなりの多くの人が、それも若者が、この展覧会に詰め寄せており、平日日中という時間帯を考えると(いい意味で)期待を裏切られた。むろん森美術館という「ハコ」がいいこと、同時開催の「キース・ヘリング」展から流れてきた人たち、期末試験や受験を終えた春休みシーズン中なことなども、来場人数底上げの要因としては大きいだろう。しかしきっかけは何であれ、来た者はみな、飽きることなく魅入り回遊していた。この立地にこのテーマで、よく成立させたものと思う。初めてこの森美術館を訪れた私が書いたところで説得力はないが、開館20周年記念に恥じない「名作」展覧会(名作の展覧会ではなく、展覧会そのものが名作あるいは力作)のように感じた。

* * *

帰宅後、お土産で買ったビールを開ける前の一枚。

背景右の白地に赤字。

* * *

長い記事をお読みいただき、ありがとうございました。

以 上

いいなと思ったら応援しよう!