「TEINE」~完全なる理性を伴う漸進的な幻覚について~ について

はじめに

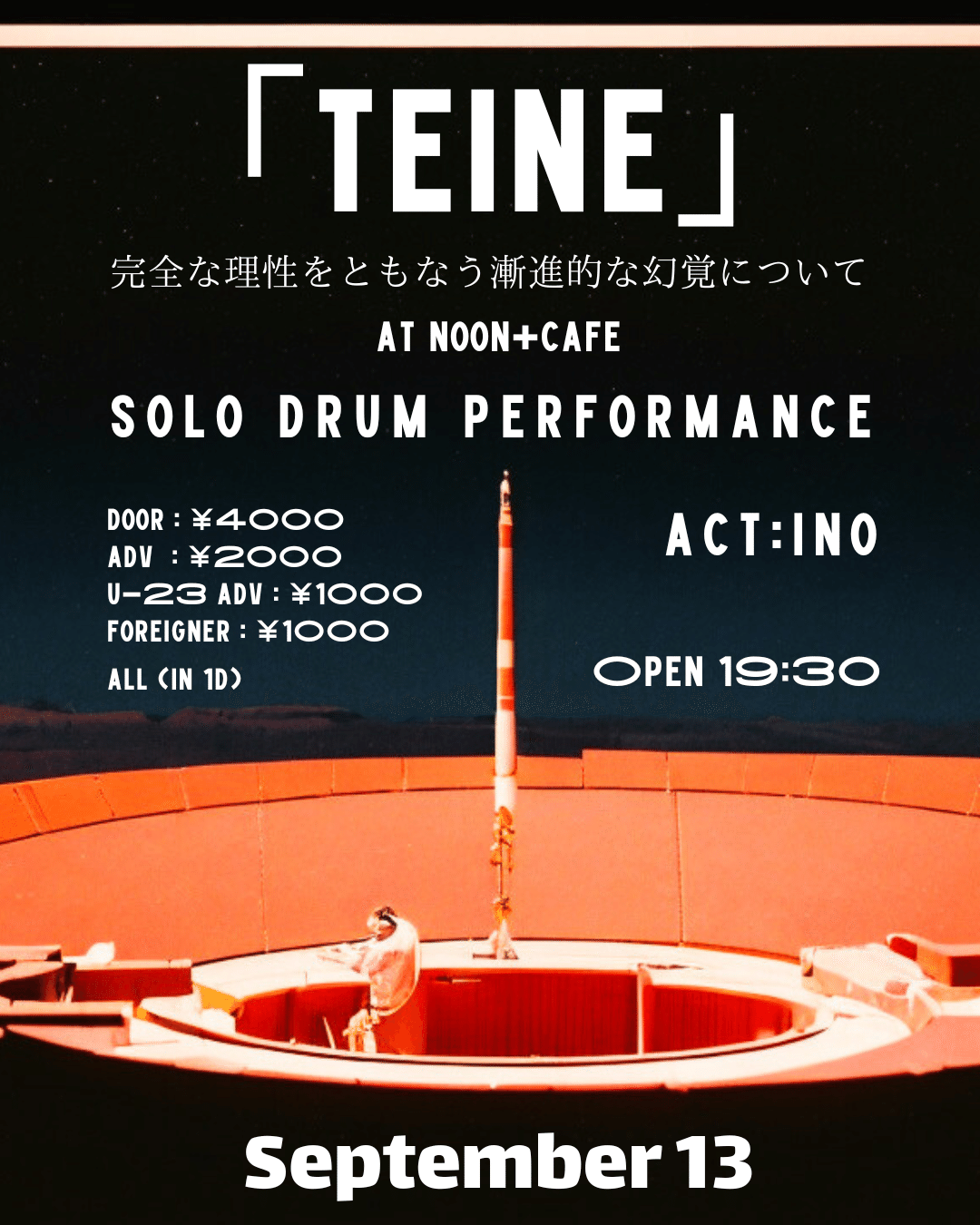

24年8月から、「TEINE」~完全なる理性を伴う漸進的な幻覚について~なんていう小難しいタイトルのライブイベントを企画して、毎月催している。

日々仮説と実証の繰り返し、小さくテストしては微調整を加えて今日に至る。

この記事は当イベントの起こりから、狙い、修正策までを事細かに書き記すことで、イベントの作り方、意義性、コンセプトメイキングのリファレンスになればと思っています。

参考になれば幸いです。

「Teine.1〜イベントの起こりについて〜」(初回告知テキスト)

~あとから、言葉があった。~

自作楽曲をサンプリングパッドで流しながらドラムそれだけで、

一人でライブをしたい。それに映像なんかもつけばなおよし。

(その他諸々も雑念としてある)という身も蓋もない思いだけが滞留していた。

しかしそれだけではあまりに行為に対しての意義が無さすぎるのではないか。と、二の足を踏んでいた。

考えあぐねながら日々に忙殺され、

そんなことを塩漬けにしておいたまま数年の時が過ぎた。

数ヶ月前、何かの本(ドゥルーズか何かだったと思う)を読んでいた時だ。

思わずヘウレーカ!と膝を打った。

イベントへの取っ掛かりを見つけたのである。

それこそがteine。および副題のそれである。

taineとは、19世紀フランスの実証主義哲学者,批評家,歴史家であるイポリット・テーヌのことだ。(少し調べた)

氏の名前を実証主義的テーマの広義な抽象概念としてイベントタイトルとし、

氏の著作「知性論」の中の一説を、

その中のわずかな具体的指向性として副題とした。

そこから内容を考えた。つまり行為が先にあり、

あとから辻褄合わせ、合理化をしたことになる。

だから“はじめに、言葉があった”わけではなく、

「あとから、言葉があった」のだ。

「完全な理性」というものが、ドラムの規則正しいリズムでありパターン、

また、AIから生み出された楽曲なんかであるとするならば、

「漸進的な幻覚」とは、そこに人間性や身体性を壁当てすることで生じた混ざり落ちるイマージュと情報群で、

定型や正解のない漸近線的理想像としていつまでも在る。

のを追い続ける。実証していく事が、当イベントの趣旨のひとつである。

ということにした。

~実証主義~

テーヌの決定論・唯物論的な実証主義の考え方に以下のようなものがある。

実証主義の3要素(人種、環境、時代)というものだ。

それぞれに当イベント要素を当てはめてみる。

人種:アジア人、ミュージシャン、ドラマー、身体性、アラン・ロブ・グリエが好き、

環境:日本、NOON、平日、平和、現実性、

時代:表現の自由、VUCA、SNS、AI、シンギュラリティ、

......こういう型に嵌める考え方、こじつけ論的な話が実証主義的であり、

破綻を招くこともあるから、現代では主流な思想ではない。

しかし、型があることで、

人は漏れることができる。砕け散ることができる。

そういう面では、こんな前時代的構造、コードでも意味は持ちうる。

こういった学問的解釈も一つとしてあるが、

仮説を試行し実証していく行為として解釈し、

Ismとして実証主義と標榜していくこともアリなのかもしれない。

つまりこのイベントは検証企画のようなものでもあるのです。

手前で作った箱の中にモルモットとしてトゥルーマン・ショーするマッチポンプ。

~終わりに~

いつまでも見果てぬ漸進的幻覚に、

完全な理性なんてものを持ち得る事ができるのか甚だ疑問ですが、

それでも挑戦していきます。

その仮説を実証できるのかを検証し得るのは、

観客、視聴者であるあなたしかいないのです。

あなたがいなければ、

僕の試みは"シュレディンガーの仮説"になってしまいます。

まぁ小難しいことを全て差っ引けば、

冒頭の身も蓋もない行為に帰結し、

僕はただ、ボードビリアンとして、プリミティブな欲求と、

途方もない未来世紀への一歩として、毎回、一発一発を、

全力でパフォーマンスするだけです。

刮目し、言葉より先にある独自コンテンツを体験しに来てください。

心よりお待ちしております。

I'll try to demonstrate .

Is it true or is it an hallucination?

「Teine.2〜一回目を終えて思ったことについて〜」(二回目告知テキスト)

~実証結果「C」とシーツ・オブ・サウンド「D」はエランヴィタールへの道程「A」となるかの「P」~

AIで楽曲を作成し、AIで楽曲をパージして、マイナスワントラックを作り、

そのトラックに合わせてドラムを叩く。

その試みは世界的にみても早い方だと思います。

2024年8月22日の時点でその行為を実施。

録画による事実記録と自他の記憶によって証明し、

世に刻みつけたことが、まずは大成功なのではないかと。

では演奏面のクオリティは?

と聞かれると個人的には大失敗だった。完璧には程遠い拙い演奏だった。

ミスは多く、まるで高校時代のコピーバンドの時のような落ち着かない演奏だった。間がこわくて、とにかく音数を散弾銃のように放って埋め立てた。

AIソング特有のテンポ揺れに対し、上音を必死に拾って対応しようとするも、

悉く裏目裏目のンボンバンバンリブ。

それは言い訳がましいかもしれない。問題を発見したのは前日で、原因を特定し修正するには時間が足りなかった。

何を言っても覆水。

まぁ、一発目から100点が出るわけがない。

先ずやってからフィードバックを得て、修正し、改善する。

失敗を恐れていたら、虎子を得ることはできない。そもそも開催さえできない。

ミスは多かったが、一ミリたりとも手は抜いていない。

そこだけは胸を張って言える。

ライブ後の汗の量がその証左で、ガイナーレ鳥取のユニフォームには、白玉温泉のサウナ最上段の15分セットに相当した汗が張り付いていた。それだけ一所懸命なアプローチを果たした結果だと思っている。

ハイカロリーな楽曲のみで構成された1時間1人叩きは、

耐久レースまたはHIITの様相を呈し、完璧な演奏を提供できない代わりの禊と化していたかもしれない。というのは言い訳がましいか。

なんにせよ、初回に来ていただいたお客様には最大限の感謝を。

本当に嬉しかった。

「2回目をやるにあたってのP」

よりお越し頂きやすくなるようにスタートを30分遅らせました。

テンポ揺れに対しては原因を特定し早急に修正しました。

楽曲構成に関しては、毎回数曲ほど入れ替えを行うつもりです。

初回はとにかくドラムのプレイング、高速フレージング特化の脳筋構成だったので、趣向を変えて文系ノリの楽曲を用意しようかなと思っています。

当日、その場にいないと聞くことのできない。

現代において最も不便で、レコード発明以前まで回帰する試み。

AIによる最先端と視聴法最古を混ぜ合わせた試み。

さて、どうなることやら。

イポリット・テーヌの知性論(AI解説)

イポリット・テーヌは、知性論の中で、「完全な理性をともなう漸進的な幻覚」という概念を提唱しました。この概念は、人間の知性が、その経験や環境に基づいて徐々に進化し、より高度な理解や洞察力を獲得していくプロセスを表現しています。以下に、この概念の詳細を解説します。

1. **知性の進化**:

- テーヌによれば、人間の知性は生涯を通じて進化し、成長していくものです。初期の段階では、知性は限られた経験や知識に基づいていますが、経験を通じて新しい情報や洞察力を獲得し、知性がより豊かになっていきます。

2. **理性の増進**:

- テーヌは、知性の進化に伴って理性も増進すると考えました。人間は経験や学習を通じて、より洞察力や推論力を磨き、複雑な問題や概念に対処する能力を高めていきます。この過程で、人間の理性は徐々に成長し、より高度な知識や理解を獲得します。

3. **漸進的な幻覚**:

- テーヌは、知性の進化が「完全な理性をともなう漸進的な幻覚」という状態に至ると述べました。これは、知性が高度な段階に達すると、人間は自らの理解や洞察力を完全であるかのように感じる幻覚に陥る可能性があるという考えです。つまり、知性の成長が進むにつれて、人間は自らの理性を完全であると錯覚する傾向があるとされます。

4. **挑戦と改善**:

- しかし、テーヌはこの幻覚が完全な理性を意味するのではなく、むしろ知性の限界や誤解を示すものであると述べました。彼は、人間は絶えず新しい経験や知識を求め、自らの理性を挑戦し、改善していく必要があると主張しました。したがって、知性の成長は絶えず進行し、完全な理性への幻覚は常に疑問の対象とされるべきだと考えられます。

イポリット・テーヌの「完全な理性をともなう漸進的な幻覚」という概念は、知性の進化と成長に関する重要な観点を提供し、知性の成長が進むにつれて人間が直面する課題や幻想について考えさせます。

「EVENT SUMMARY」

コンセプトは

「あなたのインスピレーションを掻き立てる60分間のSoundscape」。

AIにより生成した楽曲をオケにして、

即興的なドラミングを行うという実験的なライブパフォーマンス。

二度と同じ演奏を見ることは出来ない、その日その場限りの情報爆発。

映画のような、小説のような、

物語が頭の中に思い浮かぶようなオーケストレーション。

点でもあり、線でもあり、選曲の流れの中にプロットワークをしっかり組み込み、それに合わせて、ドラムの痛烈怒涛、烈火の如くぶちのめすドラミングスタイル、体力の限界の更にその先の血の一滴まで搾り尽くすような即興のプレイングが噛み合わさると、ここでしか味わえない無際限のトリップに誘われることだろう。

このイベントがあなたにとって刺激になり、

アイディアの発奮材料になるような、

そんな何かしらを持ち帰ってもらえるイベント、

パフォーマンスを目指して。

そして互いに共存共栄していく為の共有地になれば、

これほどの喜びはありません。

そのためにとにかくアイディアを実証し、

演奏をブラッシュアップし続けていきます。

映画にも、音楽ライブにもない、

言葉、音、身体、テクノロジーを使った、

アナデジにて発現する、

鑑賞者の中で完成されるそれぞれの物語。

あなたはどんな世界を紡ぎ、掬うだろうか。

ぜひ体験してみてほしい。

お待ちしております。

I'll try to demonstrate .

Is it true or is it an hallucination?

-------------------------------------

「TEINE」~完全なる理性を伴う漸進的な幻覚について~の狙い

いろいろ試してより良いコンテンツ作成、イベントにしていこうぜーという実証主義的な考え方をまず第一義として、そのほかにもこんな狙いがある。

1.インディペンデントな音楽活動のマネタイズ

インディペンデントな音楽活動とは、

ランチェスター戦略でいうところのゲリラ的な手法のことだと定義している。

つまり、ライブだ。

ライブのチケット売り上げや、ライブの出演料をいただいてマネタイズする方針である。

楽曲配信などに比べると、

レバレッジの効かない体力仕事ではあるが、

無名アーティストのサブスク配信なんか正直雀の涙ほどでしかなく、

作詞・作曲・歌手などであればまだマネタイズしようもあるが、

楽器陣は、その恩恵に預かることは難しい。

そう、だから、自ずとライブ中心主義的な活動方針を取らざるを得ない。

という塩梅である。

まぁ多少こじつけ論的ではあるし、単に僕自身がライブや演奏が好きで、

それでお金稼げたらいいよね的な考えだったからこうなっただけなのかもしれない。

反対にメジャーな音楽活動とは、

とにかくマスマーケティング的な手法のことだと定義している。

つまりはTV、ラジオ、ストリーミング配信、

なんかによる大衆的アプローチだ。

それはレーベルなどに所属したりしていれば可能なのであろうが、

そういったメジャー的な音楽活動でしか、

マネタイズすることはできないのだろうか?

そんなことはない。

実際にメジャーレーベルでなかろうと、

音楽活動で収益を得て生活することはできる。

前述したストリーミング配信などに加え、物販、ライブなどだけで、

つまりはメジャーな音楽活動の縮小版(事務所所属無しでの広報活動、音楽活動など)

で、十分な収益を得ているアーティストを僕は数多く見てきた。

ライブ中心の音楽活動は極端な例だが、

それらのメジャー的な手段で活動してマネタイズすることは、

十分に可能だと思う。

ただその規模や労力のスケールが違うだけである。

別にどちらがどうのと言う話ではなくて、

自身の目指す活動方針によると思うので、

極端にインディペンデント至上主義的な思想でもないとは何度も言っている通りである。

まぁこのイベントの方針に関しては、

インディペンデント寄りの活動にしている。

といった話です。参考までに。

・リファレンス本「グレイトフル・デッドに学ぶマーケティング」

その思想(前述のライブ主義的な活動方針)の背景には、

本書の影響がある。

2010年代にネットビジネス界隈で流行ったフリー戦略をだいぶ前から取り入れ、世界的な成功を収めているバンド、それがグレイトフル・デッドであり、彼らの手法が、僕にとってはとても理想的な活動形態だった。

例えば以下のようなものである。

・ジャムセッション的なライブ

・レコードよりCDよりライブでの収益メイン

・楽曲は録音し放題(むしろ推奨)

・ファン主導の出店(マーチャンダイズ含む)ガンガン行こうぜ

……などなど、ほぼモロパクリ状態ではある。

本書の内容の実証というのが狙いといえば狙いだったりする。

マーケティング本としても面白いので、

よければ一読してみてください。

2.共有地作り

共有地をつくる / 平川克美

共有地、という概念は、平川克美著「共有地をつくる」を読む前からなんとなく脳内にあったが、本書を読んで「やっぱそうだよなー」と得心した。

例えば、銭湯、喫茶店、食堂、……誰のものでもあり、誰のものでもない。

そんな空間の一つに、ライブハウスやクラブもあげていいだろう。

ライブ、音楽活動というのは、趣味や感性でシンパシーを感じたもの同士の寄り合いのような側面がある。

相互に作用して、新たな創造を成したり、

研鑽されていくための土壌として、

このイベントが機能すればいいなーと、

大言かもしれないが、

ポツネンと考えている。

それは自分のポリシーでもある。

music reference

具体的な音楽性に関してのことを列挙しています。参考になれば。

抽象(ジャンル)

日本語サンプリング、人力テクノ、ジャズコア、ドリルンベース、フェメールヴォーカルエレクトロ、ポストパンク、ノイズ、インダストリアル、ワールドミュージック、フュージョン、ハードコア、

具体(アーティスト)

kuf, bye bye tsunami, square pusher, death grip, lip clitic, marina herlop, etc…

さらに詳しいリファレンスはこちらのプレイリスト参照。

コンテンツメイク

・ライブ映像

ライブ映像は録画し、YouTubeチャンネルを開設してバックナンバーをアップしてます。

・ライブ音源

ライブ映像から、ロジックプロなどのDAWソフトで、いらないところをカット(バリ取り)し、楽曲毎に抜き出して、ライブ音源を作ったりしてます。

これは次回以降の告知動画に使用したり、Instagramのリール動画に流す用のネタにしてます。

これらの楽曲は、

Apple MusicやSpotifyなどのストリーミング配信はしません。

ライブなので、そもそもめちゃくちゃミスってて、

配信できるようなクオリティにない楽曲もありますし、

これは僕なりのAIで生成した楽曲との折り合いでもあります。

ただ、

音楽用のNFTマーケットプレイスに出品するというのは、

今後の展開として考えています。

終わりに

イベントのことについて大層長く語ってしまいました。

参考になったでしょうか?

僕は何かイベントを打つにあたっては、

コンセプトメイキングしないとすまない性分なので、

ついついこんな風に、ごちゃごちゃいろんなことを考えてしまいます。

イベントを打つ、ライブをする。

やるだけなら簡単です。しかしそれを継続して続けるには、

長期的な視点とコンセプトメイクが必要不可欠だと思います。

このイベントに関する大なり小なりが、

あなたのイベント、音楽活動などにおけるリファレンスになれば、

それに勝る喜びはありません。

関西近郊の方は、ぜひ一度イベントに足を運んでみてください。

(まぁ遠方からでも大歓迎なのですが、いかんせん平日開催なので(汗))

今後も引き続き「TEINE」に関してはブラッシュアップし続けていく所存です。

何か改良してよかった点などあれば、ここに書くかもしれません。

たまに覗きに来てやってください。

それではここまでご覧いただきありがとうございました。

またどこかで。