ターゲットやコンセプトについて勉強してみた

こんにちは、マスダです。

先日、サービスのターゲットやコンセプトについて社内勉強会を開きました。その時の内容を書きたいと思います。

ターゲットやペルソナの違い、ペルソナを作るメリット、コンセプトとはどういうものかという内容です。

ターゲットやコンセプトは、なんのために考えるのかということをあまり理解していなかったので私自身いい勉強になりました。

また、前回の勉強会は「ノンデザイナーでもわかるデザインのしかた」というタイトルでレイアウトの4原則についての話をしました。そのときの内容は下記の記事にまとまっていますので、よければご覧ください。

それでは本題のターゲットやコンセプトについてです。概要だけを知りたい方はスライドをご覧ください。

ターゲットとは?

なにか制作を依頼される時、さらっと「○○作っといて!」みたいな依頼をされることはないでしょうか?

ちょっと広告用のバナー作っといて!とか。アイキャッチ作って!とか。既存のサービスに関するものだと、メインカラーなどのトンマナが決まっていることが多いので、とくに何かを意識することなくバナーを作ることも可能かと思います。でも…

何か作るときには必ず誰に何を伝えたいのかが決まっています。たとえば今回の例にあるHRogリストの広告バナーの場合は、HR業界の営業マンにHRogリストならアポ率が上がるというのを伝えたいのです。

この「誰に」という部分がターゲットです。つまりターゲットとは、サービスを利用すると想定されるユーザーのことです。

このターゲットが決まっていないと、そもそもどんなサービスを作るのかや、宣伝はどうしていくのかなどのマーケティング戦略を立てることが難しいです。ターゲットが決まっていれば、そのターゲットのニーズであったり特性を想像することができるので、それらに基づいて戦略を考えることが可能になります。

一方でペルソナという言葉を聞いたことはないでしょうか?マーケティングの分野でよく使われる単語です。ペルソナもターゲットのようにサービスを利用するユーザーのことを指しています。では、ターゲットとペルソナはどう違うのでしょうか?

ターゲットもペルソナもサービスを利用するユーザーのことですが、ペルソナは実在する人物のように行動や思考などを詳細に設定し具現化したものです。一方でターゲットというのは年代や男女、職業などでセグメンテーションされた人の集まりを指します。

図で表すとこんな感じです。ターゲットの中でも最も重要な人物をペルソナとして扱います。つまり、この人には絶対サービスを届けたいと思うような人のことです。

では、どうして詳細に人物設定されたペルソナが必要なのでしょうか?

それは、ターゲットを設定するだけだと、人によって想像するユーザー像に違いが出てくるからです。たとえば、30代の男性と聞いただけだと、休日は家で過ごすタイプの人、アクティブに外へ遊びに行くタイプの人のように行動が真逆の人を想像してしまうかもしれません。

想像しているユーザーが大きく異なってしまうと、サービスを作っていく上でチームメンバーの足並みが揃わず一緒の方向に進んでいくことが困難になります。チーム一丸となってサービスをつくり上げるためには、具体的なペルソナを作ることが大切だと思います。

また、ペルソナを作ることで価値観や行動特性などを詳細に把握することができます。これらがわかることによって、例えば広告を出すプラットフォームはどこがいいのか?などの判断基準にすることができます。

マーケティングを効率化できたり、意思決定を早くすることができます。

つまり、ターゲットだけでなくペルソナまで設定することがとても大切と言うことです!

コンセプトについて

コンセプトとはビジネス / サービスが打ち出す世界観のことです。

つまり、そのサービスは「どんな人に」「どんな価値を提供して」「どうなってもらいたいのか」というのを表したものです。

コンセプトを作る時に考えることは3つあります。

・ユニーク性があるか

・サイレントマジョリティを代弁しているか

・自分のコアと共鳴しているか

の3つです。

まず、ユニーク性があるとは、競合のサービスにはない価値があるかどうかということです。昔と違ってモノやサービスがたくさんある時代でユーザーは価値を感じられないとすぐに去ってしまいます。そのため、ユーザーにとっての価値は何かということをしっかりと考えることが重要です。

サイレントマジョリティを代弁しているか。ユーザーは自分でも気づかないところで願望や不満を持っていることがほとんどです。その願望や不安をしっかりと把握して提供 / 解決することができれば、あ〜これが欲しかったんだよね!とユーザーに満足してもらえます。

最後に自分のコアと共鳴しているか。これは今からしようと思っているビジネスに対してワクワクするか、情熱を持って取り組めるかということです。わかりやすいですね。いくらユーザーに対して価値があって、願望を満たすものであったとしても、自分が情熱を持っていなければいいものは作れません。

以上の3点をしっかりと考えてコンセプトを作ることができれば、デザインの方向性で迷った時、ある機能が必要か不要かで迷った時などの判断基準にすることができます。(コンセプト的にはこの機能は不要なんじゃないかな…?なんて会話をいつかしてみたいです)

最初に言ったように、コンセプトとはビジネスが作り出す世界観のことです。このコンセプトがしっかりとしていれば市場価値のある立派なサービスになるのではないでしょうか。

おまけ:いいデザインを作る近道

ターゲットやコンセプトが決まったところで、サービス開発の経験が少ないとやっぱりUI設計とかもろもろ難しいですよね。私もとても苦労しているうちの一人です。

まだデザイナーになって1年半くらいですが、いいデザインを作るにはこれしかないと思います。

まずは、なんといっても一から全部自分で作ろうとしないことです。世の中には経験豊富なデザイナーの作品がweb上にこれでもかというほどたくさんあります。

今から自分が作ろうとしているサービスと似たようなサービスを洗い出してまずは観察することが大切かなと思います。時間があればUIトレースとか、デザインの意図を言語化してみるとかできればなお良しと思います。(私はそこまでしたことはまだないです)

観察した後は、自分のサービスでも取り入れることができそうな部分を真似するのがいいデザインを作る上で手っ取り早いです。

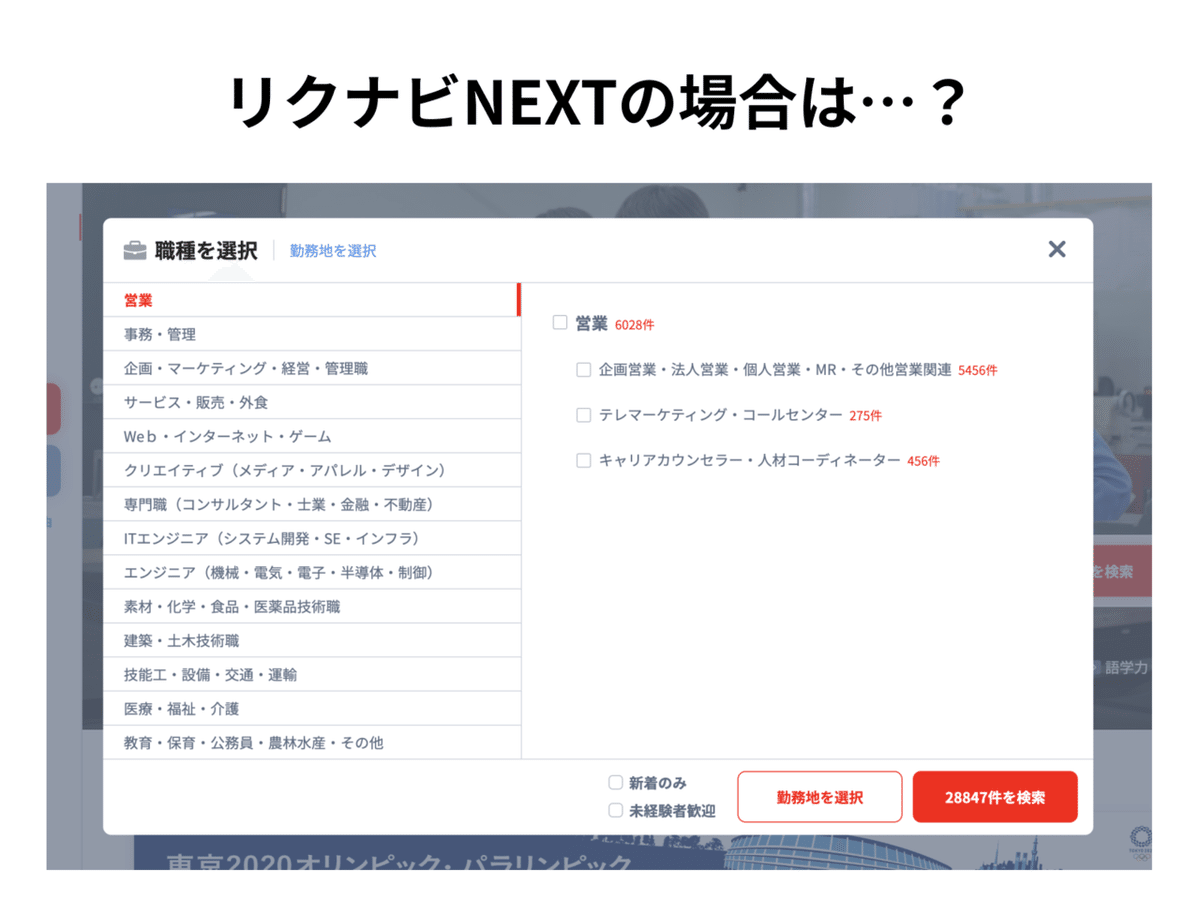

このように、例えば職種カテゴリからカテゴリを選択するUIを作りたいなと思った時はタウンワークやリクナビNEXTなど同じようなUIがあるサービスを観察します。たまには職種じゃなくてもエリア選択のUIなんかを見てみるのも新しい発見があるのでいいかなと思います。

そして、使えそう!!と思った場合は遠慮なく真似しちゃいましょう!

ーーーーーーーーーーーーーーーー

以上、ターゲットやコンセプトについて勉強したことになります。

偉そうにターゲットだとかコンセプトについて書きましたが、これらをしっかりと理解して(意識して)のプロダクト開発の経験はそんなにありません…。

内容に間違っていることがあるかもしれませんが、その際はこっそりと教えていただけると幸いです。

ここまで読んでいただきありがとうございました!