「名物・丈木」 六 利家の苦悩と共に

——歴史に幾たびも登場する、とある刀の話の続きです。

利家の病状は四日後には遺物の分配を定め、十日後には遺書を書かなければならないほどに重い。そのような窮まった状況の中で尚利家は家康暗殺の企図を捨てきれずにいた。豊家のため、幼若の秀頼の将来にも、家康を除くに如かずという思案が、死期が迫れば迫るほど、利家の脳裡を大きく占めてくるのである。

利家はこの最終的な秘謀を重臣の片山延高に打明け、次男の前田利政にも諮った。だが、片山が反対し、肝腎の嗣子利長にさような大それた冒険心のないことが判ったので、失望のうちに家康殺害を断念せざるを得なかった。

古書に差し迫った利家と大事をとった利長のことが緊迫感をもって記されている。ここでもまた丈木が登場する。

家康公為御見廻……既に利家の宅へ御入被成候時、利家御子息利長に家康公御入来之義に付心得たるやと被申候時、利長今朝より馳走の義申付置候との返答也、家康公利家の病間へ御入被成御帰候後、布団の下より抜身の刀を出し、利長に見せられ、其方心得たるやと申たるは、器量あって返答あらば則家康公を只今差殺したらんに天下手に立つ者不可有……然共人の入魂にては大義は成就せぬもの也……天下はやがて家康の手に入るべしと申されたる也

——家康を亡きものにする願ってもない好機が到来した。利家の心得たるやと問うことばに、接待万端遺漏なく心得ておりまする、と方角違いの答えをした利長。・・・明日知れぬ老病父の失望と無念はいかばかりであったろうか。

右の話中、利家がおのが布団の下から取り出した抜身の刀は細かい説明がないが、前後の事情から考えて丈木とみてさしつかえない。丈木は病重篤な利家の蒲団の間に潜み、利家の奄奄(えんえん)たる気息の全てを聴いていたのである。

前田家二代目利長はどの程度の人物であったのか。利長のその後の無気力、投げ槍な人生行動からみても、この時大勢の赴くところを、ひとつの覚悟と諦観をもって見透していたとは考えられない。野心はもとより無く、器量にもやや欠けた、小規模の人物――と書くと聊か過小評価に過ぎようか。

しかしそのために家康謀殺を断念せざるを得なかった利家は、腑甲斐のない利長に預けた前田家の将来を、逆に家康に懇願するしかなかったのである。そしてついに慶長四年閏三月三日、利家は六十二歳を一期として世を去った。

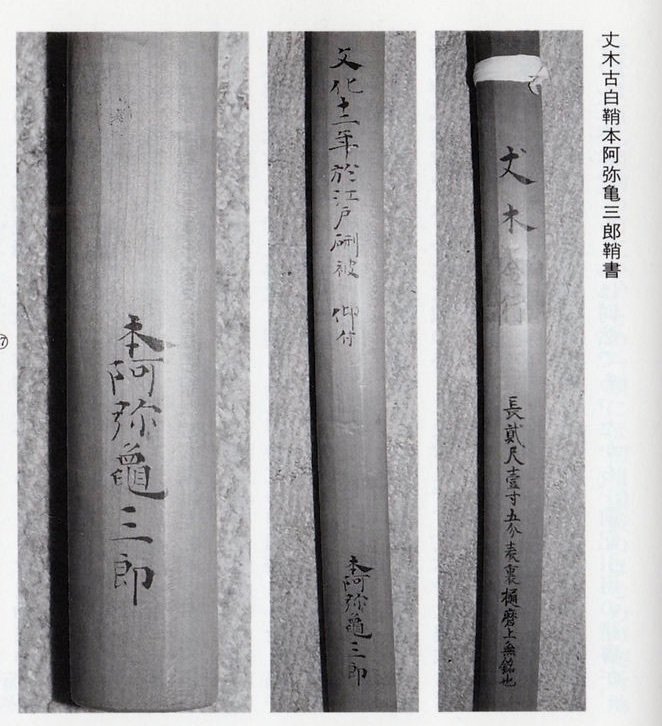

利家の死後、丈木は二代藩主利長に大納言様秘蔵の御腰物として、そのまま譲られた。「村井重頼覚書」の中に特に入念に“大納言様云々”として利家秘蔵の名刀十五振を載せているが、丈木はその二番目に記され…、

末尾に“右御ひざう之御腰物、御わきざし、此外けんも有之候……本なみ(阿弥)に御ぬぐはせ候時、神(神谷)左近、村(村井)勘十郎奉行、よりてぬぐはせ候”とある。

右にある"けん"は験のこと。

これらの名刀の中には霊験があったという意味であり、そのことは既に書いた。

利長の後を受け加賀の三代目を襲いだのは名君と謳われる利常である。この利常が丈木を秘蔵したことは再記するが『名物帳』に〝利常卿秘蔵の御指也″とある通りである。

『微妙公御夜話』に、三代将軍家光が板橋で鹿狩を挙行するに際し、利常の子でのち四代藩主となる光高も供奉が決った。諸大名参集の晴れの場である。むろん擬似戦に近い鹿狩のことであるから、場中いかなる突発事件がおこらないとも限らない。そこで、光高はおのが差料に、父利常愛蔵の丈木を借りたいと申し出た。さて、この時利常はどう対応したか。

(続)

——黙して語らない品々の方が多い中、由来来歴のわかる刀・甲冑は幸運だと思います。当館にもさまざま鑑定や委託品が持ち込まれます。その中から、

また館長が今まで採集してきた写真史料から、製作様式・伝来を鑑みて妥当と判断し、紹介にたる品を所伝という形で発信しています。

甲冑の詳細に関して、所伝来歴などにおいては言葉足らずの点も多々あるためまた少しづつご紹介できたらと思いますが、戦禍や年月を乗り超えて護持されてきた、人々の努力に対しての慮りを持って品々に対面していただけると幸いです。

最近立て続けに戦国武将の甲冑をご紹介しました!

イラストでは知ってるけど、オリジナルの鎧は見ない・・第二弾、宇喜多秀家の具足です。2009年の #歴史秘話ヒストリア 「戦国セレブ夫婦 宇喜多秀家と豪姫」 にて初登場。豪華絢爛ながら、兜は通常のものよりも重く、胴も大変重厚。大刳半月前立のバランスも優れた、秀家の美的センスが窺える一領。 pic.twitter.com/9JIkxMwZMf

— 井伊美術館 -Samurai Art Museum- (@ii_museum) December 16, 2022

近年再発見された、島左近清興の所用と伝わるすごい具足もご紹介しましょう⭐️乱髪形変り兜つき金朱段塗桶川二枚胴具足という、井伊家士・犬塚求之助分捕接収品として伝来した品。熊毛が兜と面頬にまで装飾された迫力満点の一領です。大変保存状態が良く、往時の勇姿を偲ばせるものがあります。 pic.twitter.com/5DZpJVUnaK

— 井伊美術館 -Samurai Art Museum- (@ii_museum) December 15, 2022

石田三成といえば、な乱髪兜具足の、オリジナルと思われる古写真です(左)。右の召替具足はカラーでご紹介できます☺️有名だけれど、そういえば実物を見たことがないな・・・という鎧の実例の一つでしょうか。

— 井伊美術館 -Samurai Art Museum- (@ii_museum) December 15, 2022

ほとんど展示されたことがなく・・コロナの収束があれば一つくらいは紹介したいものです。 pic.twitter.com/xoBUCEwj0P

「丈木」に続いては、

上杉謙信からはじまるあの名刀論文を掲載予定です。

twitterでは、戦国時代から一気に遡った古名甲をご紹介予定。お楽しみに!