オーケストラ系のゲーム音楽を楽しむ為に知っておくと得するコト

結論

ゲーム音楽(特に、オーケストラ系のインスト曲)を楽しむ為に知っておくと得するコト。それはズバリ

曲構成

だと思います。

前置き

そもそも、ゲーム音楽を聴くのに事前知識など必要なのでしょうか。

「ここのコード進行が神で〜とか言われても、音楽オタク以外は分からん」

「聞くだけなんだから、何も勉強する必要はないだろう」

と思う方も多いかもしれません。

実際9割方はそうだと思います。特にコード進行なんかは、曲を作る人間でない限りは知る必要はないと思います。

しかし、曲構成については、知っておくとより楽曲を楽しむ事に繋がるかもしれません。

以下、なぜなのか、そしてどんな具体例があるのか上げていきます。

そもそも曲構成とは

曲構成とは、「曲がどんなセクションから出来ていて、それらがどんな順番で並んでいるか」の事です。

例えば、

Aメロ → Bメロ → サビ

これも曲構成の1例です。我々の身の回りに溢れているほとんどの歌モノ楽曲は、この構成を含んでいますよね。

もっとフル尺で見ると、例えば

イントロ → Aメロ → Bメロ → サビ

→ 間奏 → Aメロ → Bメロ → サビ

→ Cメロ → サビ → アウトロ

こんな感じでしょうか。

多分日本人のほとんどが、この「Aメロ→Bメロ→サビ」を最も親しみやすい曲構成だと感じており、当たり前な物として受け入れていると思います。

曲構成を知っている=ストレスフリーに聴ける

なぜ曲構成を知っていると曲が楽しめるのか。それは、ある程度曲の進み方の予想がつく方が、ストレスフリーに聴けるからだと私は思います。

これは、知ってる道を20分徒歩で行く体感と、初見の道を20分歩く体感の違いに近いと思うんですよね。

例えば、毎日使っている自宅から最寄り駅までの道を20分歩く場合、

「このビルが見えたという事は折り返し地点か」

「この曲がり角に来たと言う事はあと5分くらいで着くな」

等の見当がつけやすいですし、体感もそこまで長くは感じないと思います。

一方、旅行先でお目当てのレストランを目指して初見で歩く20分では、

「この道であってんのかなあ、不安だなあ」

「20分って聞いてたけど長くない?いつ着くの?」

みたいな気持ちになって、体感がダラダラ長く感じると思います。もしかしたら道中に絶景が広がっているかもしれませんが、そこに目を向ける余裕がきっとないでしょう。

音楽も同じで、曲構成を知っている(=道を知っている)方が、どこでどう気分を盛り上げれば良いか、見当が付きやすいはずです。

例えば先ほどの「Aメロ→Bメロ→サビ」の様な歌モノの例で言えば、

「サビが来る!テンション上がるな〜」

「サビが1回終わったから、またAメロでちょっと落ち着く感じだな」

「Cメロ来たって事は、そろそろもう1回ラスサビやって終わりだな」

など、皆さん何となくマイルストーンを把握できている訳です。

楽曲がある程度型にはまっている、なおかつ、リスナー側もその型について(無意識にでも)把握しているというのが、ストレスフリーに受容されやすい形な訳です。

一方、曲構成がよく把握できてない(=道を知らない)曲だと、ただダラダラ音が流れていくだけに聞こえ、とっつきにくい状況にあると考えられます。本当は面白い要素がたくさん詰め込まれているのに、全体像・ゴールが不明瞭なために、そこに目を向ける余裕が無い状況になっているのではないでしょうか。

オーケストラ系のインスト曲などは、残念ながらこの状況に相当するケースが多いと思います。

「なんとなくかっこいい雰囲気なのはわかるけど、どこで盛り上がるのが正解なの?」

「サビどこ?」

みたいな。

考えられる原因としては、やはり楽曲の"型"(=曲構成)が、リスナー側に知られていない事が考えられます。これは、一般的な歌モノの典型的な曲構成(Aメロ→Bメロ→サビ)が、インスト音楽においては通用しないケースが多いからです。

逆に言えば、"よくあるインスト音楽の型"を知ってしまえば、これまでよりインスト音楽を楽しめるようになることが期待されます。

このような考えから、「オーケストラ系ゲーム音楽を楽しむ為に知っておくと得するコト」として、私は曲構成を真っ先に挙げます。

「2部形式」と「3部形式」を知ろう

この「2部形式」と「3部形式」という曲構成の型さえ把握しておけば、今より多くのゲーム音楽が楽しめるようになると考えています。

「2部形式」や「3部形式」というのは音楽の専門用語ですが、音楽理論とか知らんよ〜という方でも読んでもらえるように書いていきますので、どうか安心してください。

また、全てのジャンルにハマるわけではないのでご容赦ください。今回は私の好みでオーケストラ系の音楽を例に出していきますが、オーケストラはこの2部形式・3部形式の型が現れやすいジャンルです。

オーケストラと聞くと、

「複雑そう」

「とっつきにくい」

と感じる方も多いのではないでしょうか。そんな方でも、曲構成について知る事で、少し親しみやすいものに変わるのではないかと思っています。

2部形式

2部形式とは、大きく「A - B」という2つの部分に分けられるような作りの曲構成のことをいいます。

例えば、前半と後半で雰囲気を変えて対比するような効果を狙ったり、逆に前半と後半で同じようなメロディーを2回繰り返してそのメロディーを強調する効果を狙ったりと、単純ながらも面白い音楽が作れます。

文字ではわかりにくいので、ゲーム音楽の実例を聴きましょう。

例えば、スクウェア・エニックスのRPG作品「オクトパス・トラベラー」より「商人トレサのテーマ」を聴いてみてください。

この音源は全部で2回ループしているので、00:00-01:13が1回分のループに相当します。

さて、聴いていて、途中「なんか雰囲気変わったな〜」と感じた瞬間はないでしょうか?

私は、00:35にそのポイントがあると考えます。なぜなら、メロディを演奏している楽器が変わっているからです。

00:35より前の部分では、ハーモニカがメロディです。一方、00:35より後の部分では、クラリネットがメロディです。

※楽器名は、作曲者本人の楽曲解説記事の中で明記されています。

楽器名を知っているかは正直どうでも良いのですが、ここで私が重要だと思うのは、2つの楽器の音の性質に強いコントラストがあるという事です。

ハーモニカはどちらかというと角ばった目立つ音なのに対して、クラリネットはまろやか・包み込むような柔らかい音色ですよね。

メロディを担う楽器の音色の対比を使って、00:35で前半部分と後半部分に場面分けされているという風に感じられないでしょうか。

あと実は、00:35を境にして転調しています。AとBの場面を分けている要素の1つとして、"調"という観点もあるのです。

聴いている時に意識的に「転調だ!」などと指摘できるのは作曲をやっているような人間しかいないと思いますが、気づかなかったとしてもこういった点が無意識的に聞き手へ与える印象を変化させます。

このように、この曲はざっくり考えると

A. ハーモニカを核とした前半部分(転調前)

B. クラリネットを核とした後半部分(転調後)

の2つに大分できます。

また、短いですが、イントロ・アウトロに相当する伴奏部分が、最初と最後についています。2部形式では、A-Bの部分だけではなく、このようにイントロ・アウトロがくっつくことが多いです。

このように2部形式では、楽曲を大きく2つの部分に分けて理解する事ができます。この2つの部分の間で、何が反復されていて何が対比されているのか、といった音楽的な要素を楽しむのが、2部形式の楽しみ方かなと思います。

「楽曲を楽しむ」という目的ではこれくらいの理解でまずは大丈夫と思います。補足的に少しだけ厳密なことを言っておくと、さっきまでこの曲は「2部形式」だと言ってきましたが、厳密にはこれは違っていて、「複合2部形式」というものになります。

「複合」というのは、AやBを細かく見た時、A、Bの中にさらに2部形式があるということです。下の図のように、大きく2部形式の前半(=A)と括って見ていた部分が、よく見るとそれ自身"A1"と"A2"という2つの部分からなる2部形式になっているのです。

これ以上行くとちゃんと音楽理論を学ぶハメになってしまうため、この辺で止めておきます。

とにかく、楽曲を楽しむ上では、AとBという大きな二つのセクションに分けて楽曲を場面分けできることが最も重要だと思います。

もう1つ、有名な例を出します。皆さんご存知ドラゴンクエストの序曲です。

公式からuploadされているⅪのオープニング映像をお借りします。

この曲も、大きく分けて2部形式と考えられると思います。

この曲は、A-Bの2部形式を2回繰り返す様な形になっています。(ですので、これも本当は複合2部形式と呼ぶべきでしょう)

また、先ほどの「商人トレサのテーマ」と比べた時の特徴として、イントロ・アウトロが壮大でめちゃくちゃ長いという点があります。曲によってはこの様にイントロ・アウトロがかなり作り込まれているものも多いので、どこまでアウトロなのか判断するのは難しかったりします。

また、この曲のアウトロの特徴として、Bの部分のメロディーを活用しているという点があります。よく聞くと、01:54~から最後までのメロディーは、Bの01:45-01:54のメロディーを尺を引き伸ばして壮大にしたバージョンである事がわかりますよね。この様に、AやBのメロディの素材を使ってアウトロを構成するような場合もあります。

ここまで、2部形式について見てきました。2部形式はゲームと非常に相性が良く、オーケストラ以外のジャンルでもゲーム中のあらゆる場面で使われていると感じます。

2部形式がゲーム音楽と相性がいい理由として、ループしやすい、という事があると思います。A - B という構造の後に、またA - Bを持ってくれば、A - B - A - B - A …と永遠に自然なループが作れますからね。2部形式はゲームでは頻出なので、知っておくと得すると思います。

3部形式

3部形式は、3つの部分に分けられるような作りの曲構成のことをいいます。

はい、何も言ってないようなものなので、例を出します。

再び、「オクトパス・トラベラー」よりメインテーマです。まず、一度聴いてみてください。

さて、聴いていて、「あれ?さっきと同じメロディやってない?」となった場面はなかったでしょうか。

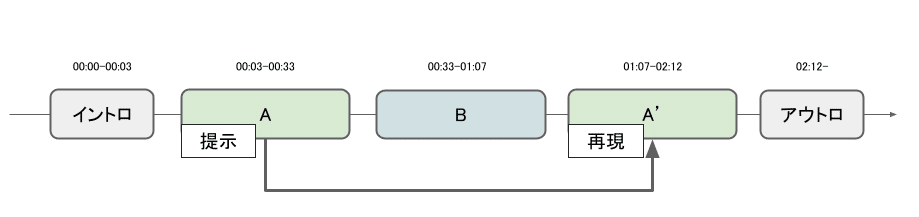

初見で気づくのは難しいかもしれませんが、何度も聴いていると、00:03~のメロディーが、後半の方01:07~の部分で再び演奏されている事に気づくでしょう。

これが3部形式の1つの特徴です。これを、メロディが再現するといいます。

この曲は、以下のような3つの部分に大きく分けられると考えられます。

A:メインメロディー(=メインテーマ)を、リスナーに紹介する役割

B:違うメロディーが始まり、場面転換し曲が展開していく

A':第一部のメロディが少し形を変えて戻ってきている

このA - B - A'は、3部形式の1つの典型的なパターンです。

変な例えですが、旅行に行って帰って来た後に「やっぱ家だわ〜」と言うような曲構成だと思います。

ここで、

「最初のメロディもう一回繰り返すだけとか、飽きない?」

「盛り上がらなそう」

と思う方もいるかもしれません。しかし、この再現部分が作曲家の腕の見せ所の1つだと個人的には思います。

実際、このOCTOPATH TRAVELER -メインテーマ-においても、ただ再現するだけではなく、さまざまなところがAとA'では変わっています。

まず、00:03~と01:07を聴き比べて見ると、単純に音量が全然違うと思います。後半のA'の方が、豪華な感じになってますよね。これは、使われている楽器の種類が増えている事によります。具体的に指摘すれば、

・ケルト笛だけでなく、弦楽器もメロディに参加して音量が大きく、豊かな響きになっている

・金管楽器などの和声も入り、ハーモニーの厚さが増している

・ギターや打楽器なども入ってリズムのキレが良くなっている

などが例えば変化点として挙げられます。

また、そのほかのA'での大きな変化として、転調していると言う事が挙げられます。

この曲はBのところで転調に転調を重ねているので、その流れでA'においてはAとは違う調に辿り着いています。Aに比べて半音音が高い調に転調していますので、より盛り上がります。ここら辺は、歌モノで最後のサビで半音転調するみたいなのと近い盛り上がり方と捉えることもできるかもしれません。

この様に3部形式、特に再現のあるタイプの3部形式は、A→Bの所で異なるメロディーへと展開するドラマもありつつ、最後には再び同じ場所へ戻って来る安心感もありつつで、1曲の中で起承転結を描きやすい曲構成と言えます。

最後にもう1曲だけ、3部形式(というか、複合3部形式)の曲を貼っておきます。モンスターハンターシリーズの「英雄の証」です。

この曲はかなり長い曲ですが、メロディが再現するポイントを探してみましょう。

00:40~のメロディがメインテーマです。聴いたことがある人も多いのではないでしょうか。

このメロディが、01:16、02:52、03:29の3箇所でもう一回登場しますね!

…??再現ポイントが複数ありますね。これはどう解釈したら良いのでしょうか。

先に全体像を見せてしまうと、この曲は大きく以下のような複合3部形式と解釈できます。

ちょっと複雑に見えるかもしれません。説明していきます。

まず、大きく見た時に、 A(勇ましい) - B(ゆったり) - A'(勇ましい)という3部形式になっているのが感じられるでしょうか。

A:金管楽器中心のかっこいい部分。メインテーマ

B:一旦静かになって、弦楽器がゆったりと叙情的な部分

A':もう一回メインテーマが戻って来る

という対比構造ができてますよね。まず、この大きな区分分けがあります。

その上で、Aのセクションをさらに細かく分解してみると、もう一回り小さな3部形式(勇ましい-ゆったり-勇ましい)がある事がわかります。

a:ホルンによるファンファーレ。メインテーマ

b:弦楽器がメインの優雅な繋ぎの部分

a':もう一回メインテーマ追撃

このように、大きい3部形式の中に、小さい3部形式が隠れている形になってます。入れ子のような構造になっているんですね。

このため最初に提示されたメロディ(a)は、大きい3部形式としても再現します(a'')し、小さい3部形式としても再現する(a')ので、計3回再現されたように聞こえたんですね。

複雑に見えるかもしれませんが、正直この構造を頭で理解するよりも、耳で聞いた感じの印象の方が重要です。

「最初は勇ましい感じで、なんか途中静かになって、最後もう一回盛り上がったな」と感じられたら、それはもう3部形式を肌で感じられたと言うことになります。

もう1つ、この曲の再現部分(A')には曲を盛り上げる工夫が施されています。

00:40のメロディ(a)に比べて、02:52のメロディ(a'')では、少し音量が小さい所からスタートして、徐々に盛り上がるような演奏の違いがあるのがわかるでしょうか。これによって、もう一回アクセルを踏んでいくような、「満を辞してメインテーマをもう一回」という感じが演出できています。

このように、作曲家が再現に一工夫加えて、"素直に再現しない"ケースもあります。実際に作曲家がどう思っているか分からないですが、「ただ同じメロディをもう一回出すだけではつまらない」という感覚もあるのだと思います。

少々込み入った構造の曲を紹介しましたが、これもA - B - A'という「提示」「展開」「再現」の3段構えの曲構成の1例です。

それから、何を隠そう「Aメロ→Bメロ→サビ」という構成、これも3部形式の一種と考えられます。ただ、サビという言葉はポップスの世界の言葉なので、一般にはA - B - Cのように書くと思います。

これは、再現のない3部形式ということになります。3つの異なるメロディ部分が3セクション並んでいるという事です。

歌モノと違うのは、必ずしもCで一番盛り上がるとは限らないという事です。Aで一番テンションが上がるような曲でもいいし、Bが一番耳にのこる様な楽曲でも構わないのです。

ゲーム音楽でも、このような構造の楽曲はたくさんあります。

そろそろ疲れてきたと思うので詳細解説はしませんが、この曲もA-B-Cの構造を1番、2番と2回繰り返すような構成になっています。聴いてみてください。

おわりに

というわけで、「ゲーム音楽(特に、オーケストラ系のインスト曲)を楽しむ為に知っておくと得する事は曲構成である」というコンセプトで色々なゲーム音楽の曲構成を解説してみました。いかがだったでしょうか。

とはいえ、音楽を聴くときに「曲構成を見抜いてやるぞ(血眼)」みたいになる必要はないと思います。極論、一度この記事を読んだら一旦知識は忘れてしまっても構わないと思います。

ただ、うっすら頭の片隅に"2部形式"やら"3部形式"の事を知っているだけで、無意識にインスト曲への親しみやすさが増し、聞きやすくなる事があるのではないかと信じています。

みなさん、どうぞ今後も良きゲーム音楽ライフをお楽しみください。