父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について

先日アップしました法務省アンケートが好評なようなので、今回は家族法制部会第5回会議で白百合女子大学の菅原ますみ教授が提出された「菅原委員提出資料」をノートに転記いたしました。記載内容は法務省ホームページのPDFファイルと同じです。

法制審議会への諮問の目的について、上川法相は「女性の社会進出や父親の育児への関与の高まりから、子の養育の在り方も多様化している」「チルドレン・ファーストの観点で法改正に向けた検討を行うため、諮問することとした」と述べています。本資料を理解し、その内容に沿った法改正をすることが重要です。

家族法制部会第 5 回会議(2021 年 7 月 27 日)

父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について

白百合女子大学 菅原ますみ

1.子どもにとっての“親の離婚”

多くの離婚において、程度の差はあるものの法的離婚に先立つ夫婦間葛藤(inter-parental conflict: IPC)1) の歴史が存在する。夫婦間葛藤が子どもの発達や適応の多側面(情緒的:不安や抑うつ等、 行動的:非行や攻撃・逸脱した不服従・不登校等、知的:認知発達や学業成績)にネガティブな影響を及ぼすことは多くの発達心理学的な研究から明らかにされてきており 2)、離婚前後の時期での子どもの大きなストレス源となる。また、片方の親との離別は、その親が愛着の対象であった場合には対象喪失に伴う悲哀の体験となり、その他にも転居・転校や生活水準の低下など、離婚は子どものネガ ティブ・ライフイベントの連鎖を引き起こす可能性を有している 3)。また、両親ともに愛着の対象である時には、子どもは両者を欲しどちらかを選ぶことはできず、大人の都合による引き離しや子の奪い合いは子どもの心を深く傷つける。離婚のネガティブな影響を予防・軽減し、子どもの健全な発達 に資する安定した生活の再構築を目指した関係者の丁寧な関わりとサポートが必要とされる(離婚に関する説明を受ける、安全で受容的な環境のなかで自分の気持ちや意見を傾聴してもらう、安定した新たな生活と人間関係の形成、重要な人間関係の維持など)。

2.離婚の影響性に関する実証研究の概観

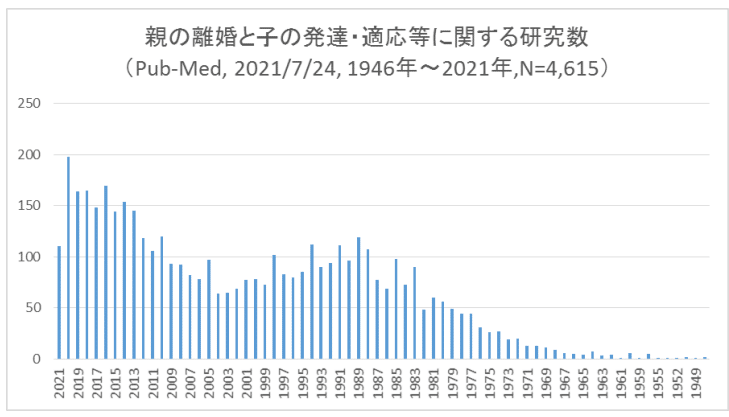

先進諸国において離婚率の増加が始まった 1960 年代後半以降、子どもへの影響を問う研究が増加し (図1)、既に多くの心理学的・精神医学的・小児科学的研究が実施されてきている。本報告では比較的近年に実施された実証研究の結果について概観する。

1) 夫婦間葛藤:夫婦間での身体的暴力や脅し、物の投げつけや破壊、言い争い、侮辱や罵り、無視などの否定的行動や不信、嫌悪、憎しみといった相手に対する否定的な感情を向け合うこと。(Cummings, M., Davies, PT, Campbell, SB 著 菅原ますみ監訳『発達精神病理学:子どもの精神病理の発達と家族関係』(ミネルヴァ書房, 2006)”8 章子どもの発達と夫婦のサブシステム”)

2) Eldik, WM et al., 2020 The interparental relationship: Meta-analytic associations with children's maladjustment and responses to interparental conflict. Psychological Bulletin, 146(7)

3) H.R.シャファー著 無藤隆他訳『子どもの養育に心理学がいえること』(新曜社,2001)

2-1.非離婚家庭との比較

Amato (2014)5) によれば、世界各国で実施された多くの研究から、子どもの健康と発達に関する様々な側面(表1)において、統計学的に有意なレベルでの非離婚家庭と比較してネガティブな差が観測されているが、メタ分析の結果からその効果量(effect size: 影響性の大きさ)は比較的小さいこと (ヨーロッパ各国での 17 研究を対象とした分析では効果量は-.23 ~ -.38 の範囲にあり、アメリカの 67 研究を対象とした分析でも -.24 ~ -.33 であり類似した値を示している)が報告されている。

2-2.子どもの発達段階

離婚への反応に関する子どもの発達段階ごとの特徴について、アメリカ小児科学会(American Academy of Pediatrics: APA)の 2016 年のまとめ 6) では、乳児期(0~1 歳)では愛着対象との疎遠や喪失、生活環境変化に対して否定的な情緒反応や摂食・睡眠の問題などが発現することがあり、トドラー期(2~3 歳)には分離不安的な行動が激しくなったり、排泄や言語スキルの後退、摂食・睡眠の問題の発現も一般的であるとしている。幼児期後半(4~5 歳)では別離の永続性について理解することができず繰り返し片親の不在について尋ねたり、“自分が良い子にしていれば和解が達成される”といった和解幻想を強く抱くあまりそれを実現させることができないことに自己卑下的感情を感じることもあり、 退行や摂食・睡眠の問題に加え外在化型の問題行動も見られるようになる。小学校低学年段階では、自己卑下や和解幻想もまだ続くこともあり、引きこもりや怒りなどの否定的感情の発現もしばしば見られ、学校でのパフォーマンスが低下したり非同居親から見捨てられたことに悲しみの感情を抱いたりする。小学校高学年以降の思春期・青年期では、離婚の理由を部分的に理解できるようになるが、状況を受容することには依然として困難を抱えており、非行や引きこもり、薬物使用、不適切な性行動、学校不適応が出現することもある。

以上のように、発達最初期からどの年齢段階でも子どもは離婚の影響を受ける。APA の論文では、年齢にあった子どもへの説明とカウンセリングが必要であること、パンフレットや親子それぞれに向けた本や絵本等を用いたガイダンスは否定的な影響性を軽減することに役立つ可能性があり、小児科医が子どもの状況を代弁することや親へのアドバイザーとして機能することの重要性が強調されている。

5) Amato, R. 2014 The consequences of divorce for adults and children: An update. Društvena Istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 23, 5-24.

6) Cohen, GJ et al., 2016 Helping children and families deal with divorce and separation. Pediatrics, 138(6).

2-3.影響メカニズムに関する研究

① 離婚後の養育の質(Parenting Quality: PQ)と家庭環境の良好さ

Weaver と Schonfield(2015)7) は、アメリカの国立小児保健人間発達研究所による発達追跡研究 (NICHD Study of Early Child Care and Youth Development, N=1,364)の対象者のうち、5 歳から 15 歳までに離婚を体験した 260 名と人口統計学的変数や夫婦間葛藤の程度、離婚前の母親の抑うつや母親の子育てストレスの程度について同質な非離婚の 260 名(matched sample)を抽出し、10 時点で測定された外在化型及び内在化型の問題行動(CBCL で測定)との関連を分析したところ、離婚群の得点が一貫してより高いこと、離婚後の母親の養育の良質さ(家庭観察で評定された応答性得点)や抑うつの程度、家庭の収入や養育・教育的環境の良好さ(the HOME Inventory で測定)が媒介効果を有することを明らかにした(図2)。離婚後の両親の養育の質(温かく敏感で応答的、支持的なかかわり)の低下が子ども の問題発現に関わることは他の研究でも報告されてきており 7) 、離婚後の親の子どもへの関わりの良質さの維持・回復への支援の重要さが示唆されるとともに、離婚後の経済的状況や生活環境についても配慮する必要があることが明らかにされている。

②離婚後の共同養育と離婚後の夫婦間葛藤(Interparental Conflict: IPC)

離婚後の共同養育については、夫婦間葛藤との関連を含めた検討が近年増加している。Amato ら (2011)8) は、離婚後の子どもの適応状況には大きな個人差があり、迅速に回復することもあれば影響が長期化することもあり、先行研究の総覧より回復には 2つの要因:a)非同居親と子どもとの関係の良質さ及び b) 離婚後の元夫婦の関係の良質さが影響すると仮定し、アメリカの代表性の高いサンプル (the National Survey of Families and Households: NSFH, N=13,017)を用いて検討をおこなっている。 NSFH のサンプルから 9 歳~19 歳の子どもを持つ 944 組の離婚世帯を抽出し、過去 1 年間での非同居親 との関係について、10 カテゴリ(親子会話・訪問頻度・宿泊・訪問の積極性・重要事項への影響性・夫婦間葛藤・夫婦の会話・子育て支援・干渉の程度・親としての相手への満足度)で測定し、クラスター 分析によって3タイプ(協力的共同養育(29%):親子夫婦ともに交流があり夫婦葛藤が少なく満足度も高い、並行養育(35%):親子交流は中程度で夫婦の交流はほとんどなく夫婦葛藤は相対的に高い、単独養育(36%):親子夫婦とも交流がほとんどなく夫婦葛藤は少ない)を導出し、子どもの適応状況との関連を検討した。12 の適応指標のうち 2つの指標(思春期の問題行動と成人前期での父親との親密さ)において協力的共同養育群が他2群よりも良好な状態にあることが示され、夫婦間葛藤のレベルが低く交流頻度の高い協力的共同養育のポジティブな影響性が部分的にではあるが示唆される結果となった。

7) Weaver, JW & Schonfield, T 2015 Mediation and moderation of divorce effects on children’s behavior problems. Journal of Family Psychology; 29, 39–48.

8) Amato, PR et al. 2011 Reconsidering the ‘‘Good Divorce’’. Family Relations, 60, 511 – 524. 4

③養育時間(Parental Time: PT)、夫婦間葛藤(IPC)、養育の質(PQ)の統合的検討

共同監護の実施率がアメリカや北欧諸国等より低いドイツ 9)a で行われた Steinbach と Augustijn (2021)9)b の研究では、1,161 世帯の離婚家庭(離婚後平均 4 年目前後、子どもは 0~14 歳)を対象とし、1 ヶ月に非同居親と過ごす日数(昼間+宿泊)が 30%未満の群(単独養育群, 697 世帯)と 30~50% の群(共同養育群, 464 世帯)の比較がおこなわれた。従属変数として子どもの問題行動(SDQ で測定)・身体的健康度・友人関係の問題・学校の成績の4側面、統制変数として人口統計学的変数、子どもの両家庭間の移動回数、夫婦関係の良好さと葛藤(IPC)、母子関係と父子関係の良質さ(PQ)を投入した重回帰分析を実施した結果、単純相関では有意だった 4 側面に対する共同養育のポジティブな関連性は統制変数の投入により消失し、4 側面全てに対して親子関係の良好さ(PQ)がポジティブな関連を示す結果となった。さらに問題行動については、両親間の関係性の良さと葛藤レベル(IPC)も有意な関連が示された。続いて実施された媒介分析によって、共同養育の結果変数に対する効果は親子関係の質によって媒介される間接的なものである可能性が示唆されている(共同養育→PQ の良質さ→4 側面で のポジティブな結果)。この研究も横断研究であるため真の因果関係は不明であり(PQ の高い両親が共同養育を選択するのか or 共同養育によって PQ が向上するのか)、今後の縦断的な検証が必要である。 O’Hara ら(2019)10) は、夫婦間葛藤が高いために裁判所より介入プログラムへの参加を義務付けられた 536 世帯のうち 9~18 歳の長子を持ち研究への参加を応諾した 141 世帯を対象とし、介入前(time 1)と 9 ヶ月後(time 2)の 2 時点で、子どもに対する構造化面接を中心に測定を行った。父親の養育時間(Father’s Parenting Time:宿泊日数で測定)が夫婦間葛藤(IPC)および両親の養育の質(Mother Parenting Quality, Father Parenting Quality)を媒介して子どもの問題行動傾向に及ぼす間接的な影響性について構造方程式モデルによって分析した結果、父親との養育時間の頻度が父親の養育の質の向上を経由して 9 ヵ月後の子どもの問題行動傾向の低減につながる効果を有する可能性が示された(図3)。サンプル数の限界もあり十分なモデル適合度を示すには至っていないが(CFI=.92, RMSEA=.11)、PT, IPC そして PQ の 3 者の複雑な関係性を子ども自身の報告データをもとに時系列に沿ってモデル化し検証した点は注目に値するといえよう。今後さらに代表性の高いサンプルでの追試研究の実施が求められる。

9)a Steinbach, A. et al. 2021 Joint Physical Custody and Adolescents’ Life Satisfaction in 37 North American and European Countries. Family Process, 60(1). doi: 10.1111/famp.12536

9)b Steinbach, A. &Augustijn, L. 2021 Children’s well-being in sole and joint physical custody families. Journal of Family Psychology, https://doi.org/10.1037/fam0000875

10) O’Hara, KL et al. 2019 Parenting time, Parenting quality, interparental conflict, and mental health problems of children in high-conflict divorce. Journal of Family Psychology, 33(6):690-703.

3.現段階での心理学的知見から示唆されること

1)離婚は夫婦関係の破綻であり、親子関係(母子関係・父子関係)は別個の問題として、離婚前後の時期において、親の権利と義務及び子どもの権利 11) として、それが適切に維持される必要がある。本報告で概観したように、離婚後の子どもの成育に影響する主な要因として、① 離婚前後の 夫婦間葛藤(Inter-Parental Conflict: IPC)、② 離婚後の両親との関係性の良好さ(Parenting Time: PT と Parenting Quality: PQ)、③ 生活環境の良好さの 3 点が実証的な研究から明らかにされてきており、これらの要因のネガティブな影響を予防・軽減するための措置(親子関係維持や養育費請求に 関する子どもの権利を担保する制度的保障、親への心理教育や親子それぞれを対象としたカウンセリング、養育費に関する経済的支援等)を講じることが必要である。なお、児童虐待(子どもへの身体的・心理的・性的虐待及び養育放棄。心理的虐待には面前 DV を含む)が子どもの成育に悪影響を及ぼすことは言うまでもなく、離婚前後の環境においても慎重かつ迅速なアセスメントによる予防・介入が必要である。

2)子どもは親の離婚における関係者であり、離婚前後のどの段階においても気持ちや意見を表明する 権利を有する 11)。本報告で概観したように、子どもは乳児期より離婚の影響を受けているものの、 その意思表明には発達的な限界があり、発達に関する専門的な知識・スキルを有する調査者による 年齢に応じた適切な子どもの状況把握が重要になる。また子どもは基本的に両親が愛着対象となっている場合、どちらかを選ぶことはできず両者を必要とする。したがって紛争に発展した場合には、虐待などによって愛着形成不全となっている親がいるかどうか、いない場合にはどちらがそれまでに適切な関わりをしてきたか、今後どちらがより適切なかかわりや生活環境を供給可能か、といった子どもの利益の視点に立った第三者の判断が必要である。さらに、発達とともに離婚や親に対する理解・感情が深化し、またその時々の生活状況によっても子どもの気持ちや意向は変化していく可能性があることを考慮し、親の扶養が必要な期間においてはいつでも気持ちや意向を表明できる機会があることが望ましい。法務省が令和3年3月に発表した「未成年期に父母の離婚を経験 した子の養育に関する実態についての調査」報告書(未成年時に父母の別居・離婚を経験した 20 代及び 30 代の男女 1000 名を対象とした WEB 調査)において、“自身の経験を踏まえて今後、父母 の離婚や別居を経験する子ども達についてどのような支援や配慮が望ましいと思うか”という設問に対し、「離婚または別居の前後に子どもの精神面・健康面に問題が生じていないかチェックする制度」に 44.3%、「子どものための身近な相談窓口の設置」に 42.9%、「子どもの権利を尊重する法律の整備」に 37.4%が望ましいものと選択している。離婚に対する子どもの状況には多様性があり 細やかな配慮が求められるが、困っている子どもたち、支援が必要な子どもたちに対して迅速な対応を講じていくことは社会全体の責務であると考える。

以 上

11) 「子どもの権利条約」第 9 条 https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html#2

(了)