#編集者

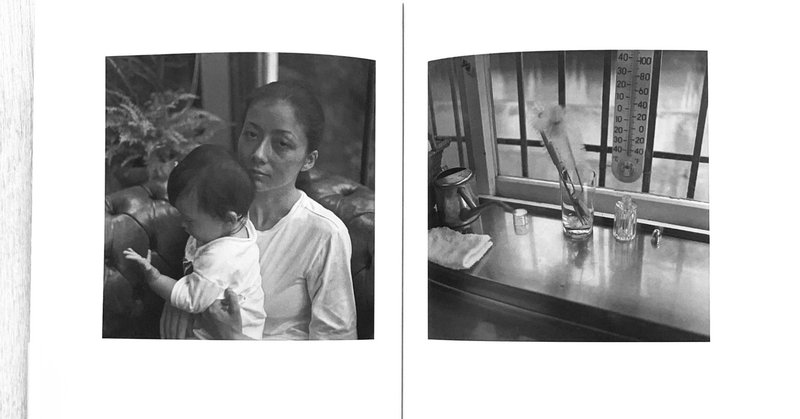

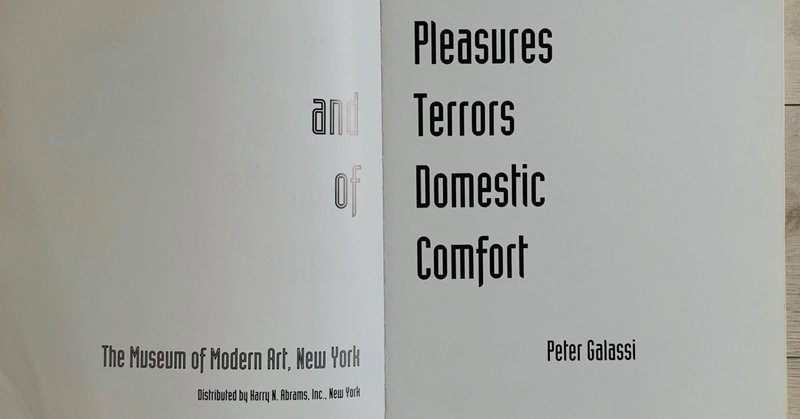

ピーター・ガラシ編『PLEASURES AND TERRORS OF DOMESTIC COMFORT』/目は旅をする021(風景と人間)

ピーター・ガラシ編『PLEASURES AND TERRORS OF DOMESTIC COMFORT』 Museum of Modern Art このテキストを書いているのは、2020年の11月11日で、ジョー・バイデンが大統領選で「勝利」宣言したにもかかわらず、トランプが選挙自体を不正なものとして認めず、次々と裁判に打って出ている最中である。 アメリカの地図は赤と青にはっきりと区分され、いかにこの国と人が分断されているかを示している。史上最高の投票数となったからといっ