暴かれたアメリカのデジタル影響工作UNHEARD VOICE

アメリカ(政府か関係機関なんだろうと思うけど断定されていない)が展開していた中露イランを貶めるデジタル影響工作に関するStanford Internet Observatory(SIO)とGraphicaのレポートが2022年8月24日に公開されていた。Graphicaとの共同のもので、データをMeta社とツイッター社からデータの提供を受けている。

スタンフォード大学のSIOはデジタル影響工作の分野では有名でこのnoteでも「パレスチナ、アンゴラ、ナイジェリアで活動していたイスラエルのネット世論操作代行業者Mind Farce」(https://note.com/ichi_twnovel/n/n7cccf708c246)などの記事で紹介したことがある。

気になることがあったので紹介しようかどうか迷っているうちに、日本語での紹介記事が出ていた。そこでとりあえず簡単に紹介することにした。

●レポートの内容

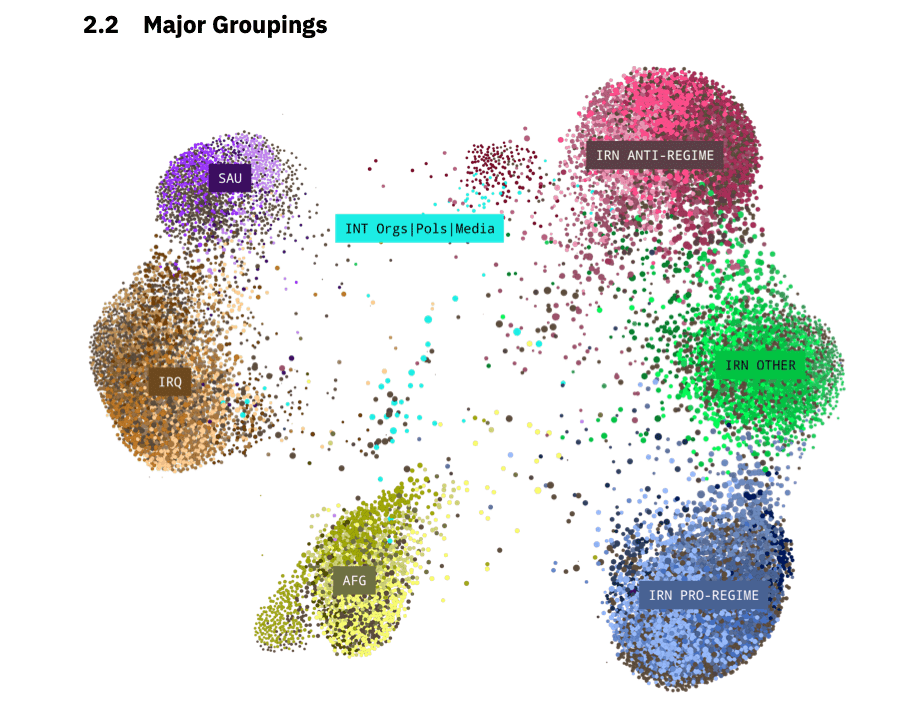

2022年7月と8月にMetaとツイッターは問題となるアカウントを凍結し、さらなる調査のためにGraphicaとSIOにデータを提供した。両社はツイッター、インスタグラム。フェイスブックと5つのSNSを調査し、中央アジア、イラン、アフガニスタン、中東で5年にわたって行われた活動を明らかにした。この活動は単一の作戦ではなく、複数の活動が行われていたものと推定されている。

内容は主としてアメリカを讃え、中露、イランなどを貶めるものだった。ウクライナやシリアでの戦闘を取り上げたものもあった。

用いられた手法は過去にロシアなどが使用したものばかりだった。

全体としてこの作戦はあまり成功しておらず、フォロワーの数も少なく、エンゲージメントも限定的だった。

偽ニュースサイトを準備し、米国関連のニュースを投稿したり、中央アジアの米国大使 館など米国の公式ソースの翻訳コンテンツを使用したりしていた。また、アメリカ中央軍(CENTCOM)との関係を主張するケースも複数あった。

●感想というか違和感

アメリカがこういう活動を行っているのは当然だし、このレポートに書いてあるようにデジタル影響工作の研究は中露イランが中心で、それ以外はごく稀という理由もよくわかる。

でも、それにしては行ったデジタル影響工作の成果がおそまつすぎるし、ツイッターとMetaに凍結されて、GraphicaとSIOにさらされるというのはさらにおそまつ。

ここ最近、アメリカに関するネガティブな論調をシンクタンクやForeign Affairsでよく見かけるようになっていたところに、このレポートである。なんらかの理由であえて、アメリカ政府自らが意図的に行っている可能性を勘ぐってしまう。

しかし、単純に請け負い業者の質が低下しているというのが正解かもしれない。

というわけで本レポートについては内容というよりも、なぜこのタイミングでこういうものが出て来たかの方が気になった。

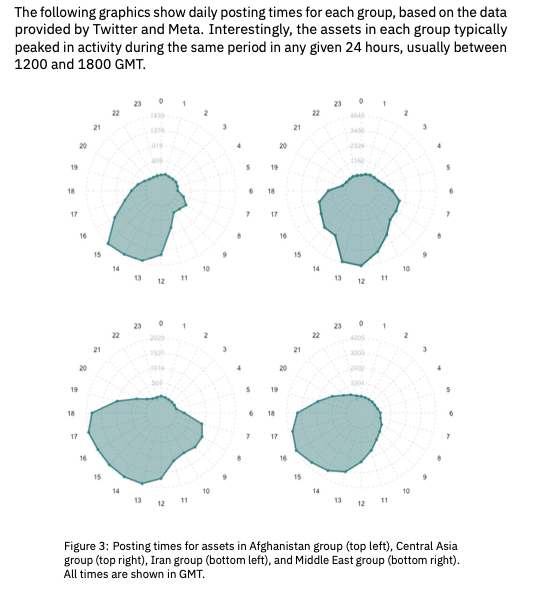

投稿時間のチャートは見やすくてよかった。

好評発売中!

『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)

『フェイクニュース 戦略的戦争兵器』(角川新書)

明治大学のウェビナーに登壇します!

我が国で高まるサイバー脅威「インフルエンスオペレーション」

詳細はこちら https://www.cslab.tokyo/pdf/poster_20220920v4.pdf

いいなと思ったら応援しよう!