【慶應SFC琴坂研究会】2023-autumn 活動報告

こんにちは!琴坂将広研究会です。

私たちは琴坂将広先生を中心に、約30名の経営学に関心のある学生でIBER ”International Business and Entrepreneurship Research”をキーワードに活動しています。

このnoteでは、2023年秋学期の琴坂研の活動を振り返りながら、ゼミのコンテンツや雰囲気など、様々な魅力をお伝えできればと思っています!

約5000字と長めのコンテンツになるので、気になる箇所だけでも下記の目次から選んで読んでいただけると嬉しいです!

ゼミの活動について

琴坂研は、慶應義塾大学SFC にて毎週月曜日に開講しています。

16:30〜18:00に英語クラス(B2)、18:10〜19:40に日本語クラス(B1)があり、経営学に興味がある総勢30名ほどのゼミ生が所属しています。

今回は、琴坂研B1の2023年秋学期の活動を

①ケースディスカッション

②理論回セッション

③企業コラボセッション

④プライベートの交流

の5つに分けて紹介していきます!

①ケースディスカッション

琴坂研究会では、ケーススタディをモチーフとした「ケース回」を定期的に行っています!ケーススタディとは、実際の企業の資料(ケース)を用いて事例を分析するというものです。経営大学院等でもよく行われています。

琴坂研究会での「ケース回」では、テーマとなる企業の事前資料を読み込み、設定されたDP(ディスカッションポイント)に対する意見を各々が持ち寄った上で議論をします。資料は一般で公開される物を読む事が多いですが、ゼミ生ごとの視点の違いや、琴坂先生独自の切り口が入る事で自習では絶対身に付かない知識や視点が身につくと思います!

ケース回例:Human Rights Watch

ここで2023年秋に行った、NPO(非営利組織)を取り扱った理論回について簡単に紹介させて頂きます。この回では授業にあたって以下の3つのDPを設定し、ディスカッションを行いました。

DP1:Human Rights Watchの設立背景及び意図を説明せよ

DP2: HRWのガバナンス構造は、組織の掲げる社会ミッションと長期戦略にどのように影響を及ぼしているのか?また、ジョージ・ソロスによる1億ドルの給付が記されたケーススタディーに見られるような、NPOにおける透明性の維持はどのように行われているのか?

DP3: Krlev(2021)を読んだ上で、現代の複雑な社会的問題に対して、非営利組織が提供する解決策は、営利企業や政府機関とどのように異なるか考えよ。

普段は株式会社の事例を多く扱うことが多いですが、今期は、看護学部に所属し非営利組織を経営するバックグラウンドをもつメンバーもいるので、NPO(非営利組織)をテーマに取り扱う会も実施しました。IPOやM&Aとは異なるゴールを社会の中で追い求める組織としてのあり方、自主財源に頼りきれない中での寄付を中心にしたビジネスモデルなど、新たな発見が多い会でした。

②理論回セッション

琴坂研究会では、単にケーススタディに留まらず、経営学のアカデミック理論を深く掘り下げる理論回セッションを定期的に設けています。このセッションは、ケースディスカッションとは異なり、体系化された経営戦略理論の理解を目指しています。琴坂先生の豊かな学術知識が議論の精度を一層高め、非常に学びが深いものとなっています!

理論回では、毎回特定の経営理論をテーマに据え、ゼミ生は授業前にディスカッションポイント(DP)に答えるための準備を行います。具体的な準備として、副読本の「世界標準の経営理論(入山章栄著/ダイヤモンド社)」「経営戦略原論(琴坂将広著/東洋経済新報社)」をベースに、論文を読み解きながらペライチを作成します。英語の論文を読むことや、実務とは異なる学術的な視点を扱うことがあるため、学生には馴染みのない勉強が必要とされます。一方で、理論を深く知る&英語論文を読む機会として非常に勉強になることも多いです。

理論回例:Strategic Management Journalの最新研究動向

ここで2023年秋の第一回目の授業に行った、「Strategic Management Journalの最新研究動向」を取り扱った理論回について簡単に紹介させて頂きます。この回では、ゼミ生が7つの論文をそれぞれ二つずつ担当して読み進め、以下の3つのディスカッションポイント(DP)を基にディスカッションを行いました。

DP1:担当論文の内容を基に、現代の組織が競争環境の変化に適応しつつ、独自の経営戦略を維持するためにどのようなアプローチが効果的であるか議論してください。

DP2:担当論文の内容を基に、経営理論が今後どのような方向性を持つべきかを考察してください。具体的には、現行の理論の中で特に発展の余地があるものや、新たに取り組むべき課題・テーマについて議論してください。

DP3:7つの論文を参考にし、経営戦略理論が効果的な意思決定と組織のパフォーマンス向上にどのように貢献したかについて、具体的な組織やシナリオを挙げてアーギュメントを構築してください。

このセッションでは、SMJの論文を中心に、現在学術界で取り上げられている経営戦略の最新の研究テーマを理解することに加え、経営学の全体像を理解することを目標に議論を進めました。第一回目の授業から主流の経営テーマを掌握することで、学期の学びの方針をゼミ全体で築きました。また、SMJで取り上げられたテーマに基づき、ゼミ生がどのような議題を掘り下げたいかについて深い議論が行われ、先生も独自の知識を共有して大変有益なセッションとなりました。

③企業コラボセッション

企業コラボセッション例:大手金融機関

企業コラボセッションは、理論回やケース回と異なり、理論的アプローチや学生自身の発想を活用し、企業から提示された課題に対する解決策を提案することを目指しています。このセッションの特徴は、企業と直接連携して実践的な戦略を練ることや、通常の授業では得られない企業の役員との議論の機会にあります。日本を代表する大企業の方々との共同議論ができることは、このセッションの大きな醍醐味であり、そのため多くのゼミ生にとって非常に魅力的なセッションです!

企業コラボセッション例:大手金融機関

ここで某大手金融機関と提携して実施した企業コラボセッションについて簡単に紹介させて頂きます。

技術革新と社会構造の変化に伴い、保険産業は大きな転換期に直面しています。この新たな状況に対応するために会社の経営方針をどのように変えていくべきか、以下の3つのディスカッションポイント(DP)を通して、大手金融機関の最高幹部候補の方々と議論しました。

1.当社が2043年に置かれる状況とは?

2.その未来で、あるべき当社の事業の姿・形とは?

3.その姿・形に至るまでにしなければならないこととは何か?

このセッションでは、大手金融機関との協力のもと、「未来における保険機能」に求められる価値がどのように変化するかに焦点を当て、変化する社会構造のシナリオを探究しました。特に注目されたのは、如何に既存の数万人の社員の福祉を保ちつつ、会社の戦略を進めるかという課題でした。大手テック企業が保険業界に進出するなど競争が激化する中、会社が、保険に対する人々の認識の変化や技術の進歩をどのように調和させながら、中長期的な戦略を構築していくかについて熱心な議論が行われました

④プライベートでの交流

琴坂研は授業以外でも多くの交流があります!

プライベートの様子もご覧ください!

新規生歓迎会

新規生が入った時には、最初のオンボーディングを行いがてら、みんなでご飯を食べに行きました。休み期間中から、新規生が学期始めからゼミに馴染めるよう、積極的にコミュニケーションが取れる場をセッティングしました!

クリスマス会

クリスマスにゼミ生で集まり、みんなでご飯に行きました!

真面目な話もふざけた話も交え、その後桃鉄をみんなで朝までやるなど、大盛り上がりな夜でした。何故みんながクリスマスなのに集まれたのかについては触れないでください…笑

先生の誕生日祝い

1月14日は、先生の誕生日!

その翌日の授業日にクリスマスケーキを準備し、寄せ書きと共にプレゼントしました。先生にも喜んでいただき、日頃の感謝を伝えられた授業回でした!

このように、琴坂研はプライベートも全力投球なコミュニティであり、その一面もゼミの大きな魅力の1つのだと思います!

卒業生から見る琴坂研 <卒業生インタビュー>

琴坂研は経営学の学術研究を行うゼミとしての役割を持つ一方、それぞれの得意領域をカバーし、個別の活動を協力し合うコミュニティとしての側面も持っています。そして、それは卒業後にOB・OGとなっても続く関係性として、強い繋がりを持ち続けています。

そこで、卒業後も活躍されているOBの高城さんに、琴坂研について伺ってみました。

髙城 栄一朗

2019年度 卒業

役職:

株式会社グッドパッチ:Design Strategist

> 現在は何をされているのでしょうか?

Goodpatchというデザイン会社で、Design Strategistとしてクライアントの事業機会の探索や立案等の支援を行っています。

実際に案件として入ったプロジェクトとしては、不動産テック企業のリブランディングや、調理器ブランドのWebサイトリニューアル、丸井とGoodpatchのジョイントベンチャーのブランド戦略設計などに携わりました。

> 現在のお仕事でも、琴坂研での経験が活きている事はありますか?

とても活きてますね。

クライアントワークという仕事の特性上、経営者や役員の方と対峙することが多く、琴坂研で企業の寄付講座のオーガナイズを行った際に培った知見や、経営者に近しい視点を持てたことは強く活きてます。合わせて、授業内で扱ったフレームワークなど、仕事の提案の際に扱える材料を学生の間に学ぶことができたのは、顧客への適切なソリューションを考える上で大きな糧となってます。

> 髙城さんにとって、琴坂研とはどのようなコミュニティでしょうか?

頭の良いバカが集まるコミュニティだと思ってます笑

それぞれのメンバーが多様な領域にプロフェッショナリティを持ち、困難に立ち向かっていける優秀さを持つ一方で、プライベートでは頭のネジが少し外れているような面があったり。ワークハードかつプレイハードといったような方が多いと思います。この両面を持つ人たちが集まるからこその、ゼミ生同士の強い繋がりが生まれているんだと思います。

卒業して5年経った今でも、ゼミのOB・OGとの繋がりは強く、人や案件の紹介をしあったり、業界のキャッチアップを行う際のヒアリングなど、各々が業界の第一線で活躍している人が多いからこその助け合いがあります。話すたびに絶対自分の知らない事を教えてくれる安心感がありますし、だからこそ自分自身も同じような価値を提供し続けられる人間でいなきゃという緊張感もありますね。

> 琴坂研への入ゼミを検討されている方へのメッセージをお願いします!

僕は琴坂研には、変わった人が入り続けるゼミであって欲しいなと思ってます。ここでいう変わった人というのは、自分自身の特異性を持った上で認識し、それを強みに変換できる人のことです。そして、琴坂研が目指すコミュニティにおける重要なピースとして、自身の特異性をプレゼンテーションできる人に入って欲しいなと思います。

琴坂研に入ること自体は目指してほしくなくて、自身のビジョンへの通過点として琴坂研を活用することを目指してもらいたいです。

琴坂研の魅力とは? <新規生インタビュー>

ここで、2023年秋学期の新規生、輪島くんに、ゼミに入ってみた感想を聞いてみたいと思います!

半年間、琴坂研で過ごしてみてどうでしたか?

皆様はじめまして、環境情報学部4年の輪島と申します!過去に1学期休学していたこともあり、23年秋学期に入ゼミをしました。ここでは自分が琴坂研に入った経緯や、半年間活動して感じた魅力をありのままにお伝えできればと思います。

琴坂研には経営学の実務と理論の両側面を研究するというテーマに惹かれ興味を持ちました。また、入学時からコロナ禍によるリモート授業が続いたこと、学外での仕事に注力していたこともあり、「10年先の世界を共に変えていく仲間」が集まる場という研究会のあり方が入ゼミの決め手となりました。

まず、経営学の実務と理論の両側面を研究するという点では自分が日々実務に傾倒した近視眼的な戦略を考えていたところに、体系的な経営理論を理解することでマクロな視点を取り入れられたことは大きな価値でした。また実務家として事業運営をしている中で感じる課題やジレンマを、経営理論に対するカウンターオピニオンとして投げかけ、議論を深めることができるのも琴坂研の魅力の一つだと感じています。

半年間、研究会の仲間と濃い時間を共に過ごして感じたことは、琴坂研は様々な活動を精力的に行うメンバーが集まり、一見キラキラしているようにも見えますが、各々が未知の知識や経験を貪欲に求め、時には苦しみながら成長を志す人の集まりです。そうした仲間に囲まれる時間や環境は自分の大学生活、そして人生の中でも最も価値あるものの一つだと感じています。

利害関係のない大学時代に共に学び、刺激し合い、プライベートは全力で楽しむ仲間を持てたことは非常に幸運に思いますし、琴坂研の仲間が10年20年後にどうなっていくか、そしてその時自分はどうなっているかが今から楽しみです。 私は次の学期が現役生としては最終学期となりますが研究会のメンバーからより多くのことを学び、また自分も少しでも新たな学びを提供できればと思っています。琴坂研では常に新たな化学反応を起こすような仲間を求めていますし、そのような人と一緒に学べることを楽しみにしています。

選考については私も実は1年生の時に応募して書類で選考通過できなかったという過去があります。笑 今の自分をありのままに、そしてなぜ琴坂研で共に学びたいのかという点をもって臨んでいただけたら幸いです。

皆様とお会いできることを楽しみにしております!

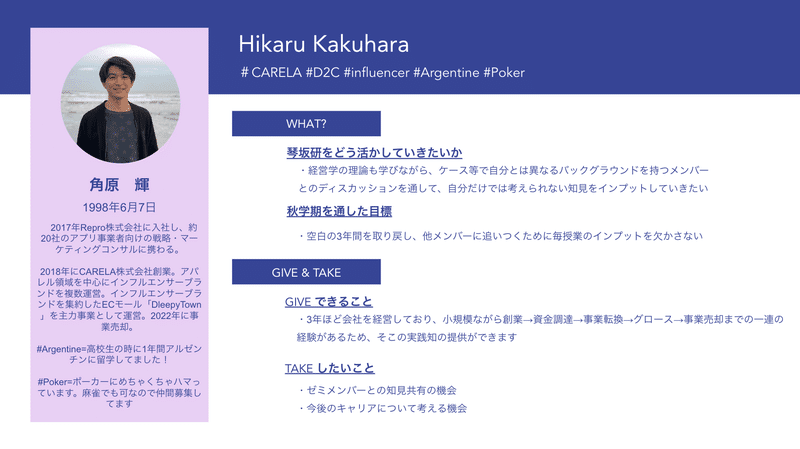

ゼミ生紹介

「琴坂研は動物園!」

琴坂研には研究分野や活動領域の異なる多様なメンバーが所属しています。

最後に

いかがでしたでしょうか!

このnoteを通じて、琴坂研の魅力が伝わったら嬉しいです。

お知らせ 【2024春学期 新規生募集を開始しました】

詳しくは琴坂将広研究会の公式HPをご覧ください!

Twitterでは公開セッションやイベントのお知らせなど、琴坂研の最新情報を発信しているので、是非フォローしてください!

また、何か気になることがあれば iber.sfc@gmail.com までご連絡ください!

ありがとうございました!