写真や絵を見て感じたことを語り合い、自分の《こだわりのポイント》を探りながら、自宅で 《感性を磨く》 (大変な状況のなかでの暮らしのヒント)

人は、いろいろな体験をするなかで、感性を育んでいきます。

しかし、現在、どこかに出かけたり、遠出したりするということは、移動中や移動先での感染のリスクを考えると、まだまだ難しそうです。

そうなると、子どもの成長にとっては、空白の時期になってしまうかもしれません。

▼ ▼ ▼

そこで、家にいながら《感性を磨く》ことができる工夫をしてみます。

我が家では、最近、「好きなもの語り」の企画が流行っています。

用意された写真・絵のなかから、自分が好きだと思うものを選び、その理由を語るのです。

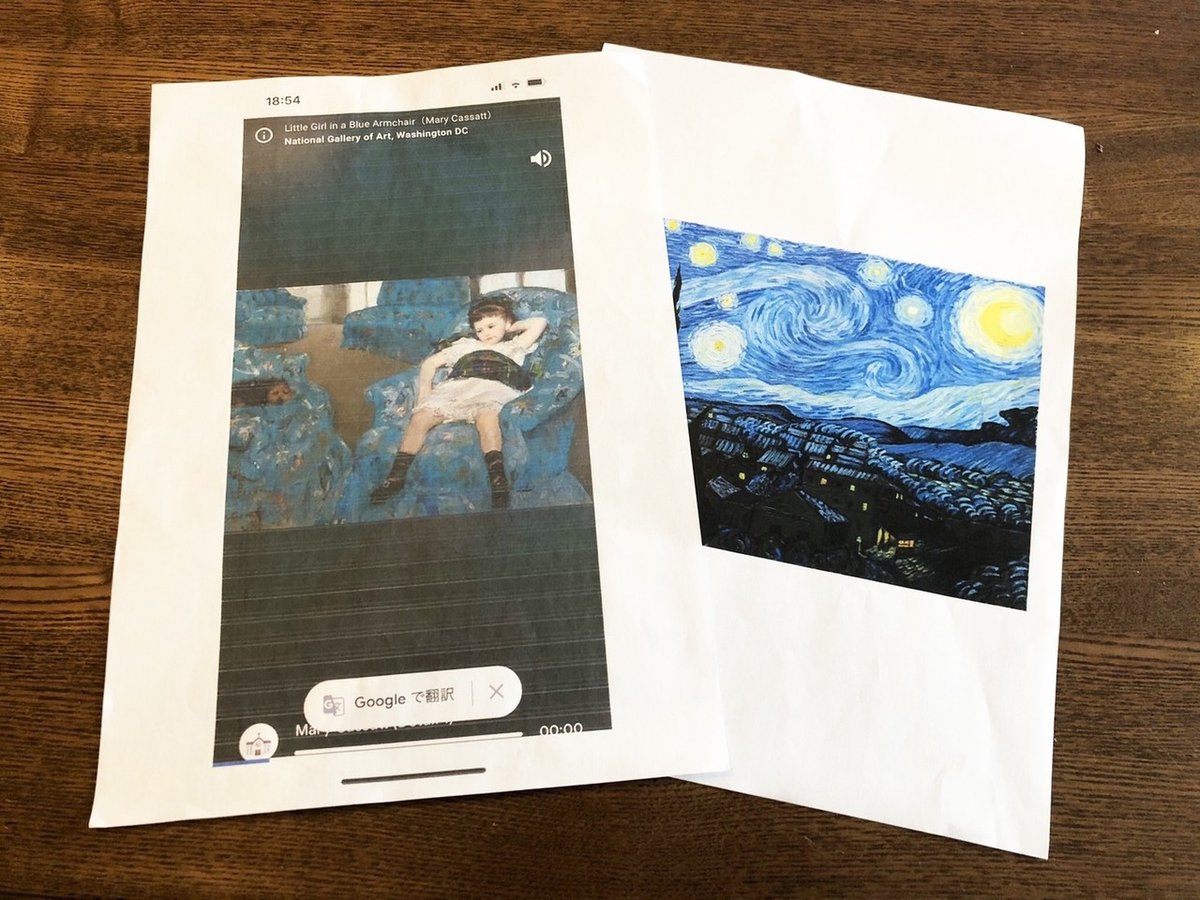

写真・絵は、Googleで画像検索をして、用意します。

そのときの検索ワードは、「きれいな虹」や「きれいなドレス」、「素敵な景色」、「かわいいパンダ」など、家族のみんなが楽しめそうなテーマにします。

そうすると、魅力的な写真や絵が、ずらっと出てきます。

その画像検索の結果のページを、家族の人数のページ分、プリントアウトします。

5人家族なら5ページまでプリントアウトするのです(5セットつくるのではなく、各ページ1枚ずつで、計5枚になります)。

そして、夕食のときに、1人1枚ずつ、手にして、その紙のなかから、自分が一番好きなものを探します。

どうしても複数好きなものがある場合には、順位をつけるようにしています。

そして、一人ずつ、どれが好きかをみんなに紹介し、好きだと思った理由を言います。

うちでは、小さい子はうずうずして我慢できなくなるので、小さい子から順に話すことにしています。

そして、一周したら、自分が見た紙を時計回りに、隣の人に渡します。

そうしたら、再度、新しく手にした紙で同じことをします。

最終的に、すべての紙について語るまで繰り返します。

このようにして、「素敵!」「きれい!」「かわいい!」という心の動きや「これ、好きだなぁ」と思う気持ちをつかみ、さらに、どうしてそう感じるのかを言葉にして語っていくのです。

そうしていると、だんだんと、自分や家族の《こだわりのポイント》が見えてきます。

これは、自分がどういうものが好きなのかということを知るとともに、感じたこと・思ったことを言語化する練習にもなります。

しかも、それは、楽しい時間になります。

何しろ、そこに並んでいるのは、とても魅力的な写真・絵ばかりですから。

思ったこととを言語化する練習としても、よい方法だと感じています。

教科の学習のように、どこかに唯一の正解があるわけではなく、それぞれに自分が思ったことが「正解」なので、間違うことがありません。

だから、正解を気にして語ることができない、ということは起きません。

また、誰かに否定されることも、採点されることもありません。

誰でも安心して、自分の思ったことを言うことができるのです。

子どもは、最初は好きな理由をうまく言えないものですが、一緒に参加している大人たちの語りを聴いているうちに、しばらくすると、どのように自分の思いを表現したらよいのかのコツをつかんでいきます。

こうして、徐々に、自分が好きな理由を、自分の言葉で表現できるようになっていくのです。

▼ ▼ ▼

もう一つ、最近、我が家でやっているのは、「芸術対話」です。

ひとつの絵画や彫刻などについて、語り合うのです。

今度は、たくさんある中から好きなものを選ぶのではなく、一つの作品に、みんなでじっくり向き合います。

今回もやはり、インターネットで検索して、絵画や彫刻などをプリントアウトして、用意します。

それを見ながら、その絵や彫刻に何が描かれているのか・表現されているのかについて、それぞれが、自分が思ったことを言っていきます。

まず最初は、目に見える物事から、その後、ニュアンスや雰囲気について。

たとえば、最初は女の子がいる、とか、青いソファがある、というようなことから言っていきます。

その後、この子はどういう気持ちなんだろう? どんなことを考えているんだろう? どうしてこういう表情をしているのかな? という、目に見えないことについて、想像し、語り合うのです。

最後に、この絵についてどう思うか、自分の気持ちや感想について話します。

僕は、芸術作品や芸術家などについてあまり知識をもっていないので、解説などはできません。

僕も、見えるもの、感じたことを語ります。

ここでは、事実について知るというよりも、自分たちが思ったこと・感じたことを語り、共有することを大切にします。

これが、我が家で最近やっている「芸術対話」の会です。

子どもたちが好きなのは、「好きな写真・絵を選び、その理由を語る」の方なので、そちらを中心としながら、たまに、この芸術対話も入れています。

この芸術対話の会をやっていたら、僕のなかで昔疑問に思っていたことについて、気づきがありました。

それは、いまから10年ほど前、ボストンに1年間住んでいたときに、美術館で見かけた光景についてです。

平日に美術館に行くと、幼稚園か小学校低学年であろう子どもたちのグループによく出会いました。

先生らしき大人と、10〜15人くらいの子どもたちです。

みんなで、ひとつの大きな絵の前に座り込んでいます。

その光景を見て、「アメリカではずいぶんと早い時期から、本格的な芸術観賞をさせるんだなぁ」と、驚くとともに、感心したものです。

しかし、こんな小さな子どもたちに芸術の解説をしてわかるのかな、と疑問にも思いました。

そのときは、先生がその芸術作品について説明しているのだと思っていたからです。

でも、家で「芸術対話」をやってみて、たぶん、先生が解説していたのではなかったのではないか、と思うようになりました。

おそらく、絵の前にして語り合っていたのではないか、と気づいたのです。

本当のところはわかりません。

でも、そう思うのには、他にも理由があります。

子どもが通うキンダーガーテンに絵本の朗読のボランティアに行ったことがあります。

そのときに、僕が絵本を読んだあと、先生は、子どもたちに「好きだったところ」(favorite part)を聞きました。

子どもたちは、(いつものように)次々と自分の好きな箇所について言っていきました(このとき興味深かったのは、他の人との重なりを一切気にしないで発言するということでした。日本なら、誰かが言ったところはもう言わないとか、「〇〇さんと同じですが」と前置きを言ったりしそうなものですが、何度も何度も同じ箇所について子どもたちは言っていました)。

おそらく、美術館でもそういうやりとりをしていたのでしょう。

芸術について、事実の説明から入るのではなく、自分が見つけたもの・感じたことを語ることから始める、というのはとてもよいな、と最近強く感じています。

そうやって、「自分の感性」を育んでいくのです。

しかも、他の人の発言も聞き、多様性を感じるとともに、ときにはそれを内面化したりしながら。

本当は、美術館やギャラリーに行って、本物を見ながらそういうことができるとよいのですが、いまのこの状況ですし、その面白さを味わう前だと、なかなか連れて行っても、うまくいかないのではないかと思います。

子どもたちは、すぐ「つまんな〜い」と、なりがちでしょう。

だから、まずは、家でそういうことをやって、気楽に、その面白さを感じることから始めるとよいのではないかと思います。

家にいても、いろいろなものに触れ、自分の《こだわりのポイント》を探りながら、《感性を磨く》ことはできるのです。

さて、どんな検索ワードで始めてみますか?

---------------

今回紹介した《こだわりのポイント》は、「ミラパタ(未来の自分をつくる場所:進路を考えるためのパターン・ランゲージ)」に収録されている、自分がよいと感じるものの分析に関するコツです。

進路選択において、ただ「ここに行きたい!」と思うだけではなく、それがよいと思う理由を考え、分析して、同様の候補へと視野を広げることを支援するためのものでした。

「よいと感じる」というのは暗黙的な感覚なので、そこ止まりになってしまいがちです。

そこで、このパターンは、そこからつながる別のものにも目を向けることができるように、《こだわりのポイント》を明らかにすることをおすすめするのです。

もうひとつの《感性を磨く》は、「コラボレーション・パターン:創造的コラボレーションのパターン・ランゲージ」の最後に収録されているコツです。

創造的なコラボレーションでは、各人の感性や創造性を発揮しながら、取り組んでいきます。

しかし、感性は一朝一夕に養われないため、日頃から《感性を磨く》ようにしておく必要があります。

何に役立つから、とか、この目的のために、ということではなく、日頃から感性を育む。

ちょっとした工夫で、普段の暮らしのなかでそれができるのであれば、素晴らしいことだと思いませんか?