科学的方法とは何か①概要・歴史

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回は科学的方法の英語版Wikipediaの翻訳をします。

翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。

科学的方法

科学的方法は、知識を得るための経験的な方法で、少なくとも17世紀以降の科学の発展を特徴づけている(それ以前の世紀にも顕著な実践者がいた。) 科学的方法とは、注意深く観察することであり、観察されたものに対して厳格な懐疑心を持つことである。このような観察に基づき、帰納法によって仮説を立てること、仮説の検証可能性、実験、仮説から導かれる推論の測定に基づく統計的検証、実験結果に基づく仮説の改良(または排除)などが含まれる。これらは科学的方法の原則であり、すべての科学的事業に適用される一連の決定的な手順とは異なる。

手順は研究分野ごとに異なるが、根本的なプロセスは研究分野ごとに同じであることが多い。科学的方法におけるプロセスは、推測conjecture(仮定の説明)を立て、仮説から論理的帰結として予測を導き出し、その予測に基づいて実験や実証観測を行う。仮説hypothesisとは、疑問に対する答えを求める中で得られた知識を基にした、推測のことである。仮説は非常に具体的である場合もあれば、広範である場合もある。科学者は次に、実験や研究を行うことによって、仮説を検証する。科学的仮説は、仮説から導かれる推測に反する実験や観測の結果を特定することが可能であることを意味し、反証可能falsifiableでなければならない。さもなければ、仮説は意味のある検証をすることができない。

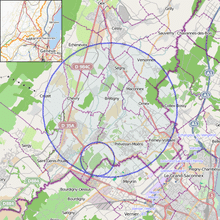

実験の目的は、観察結果が仮説から導かれる予想と一致するか、あるいは対立するかを判断することである。実験は、ガレージから人里離れた山頂、CERN(※欧州原子核研究機構)の大型ハドロン衝突型加速器まで、どこでも行うことができる。しかし、方法の定型的な記述には困難がある。科学的方法は、しばしば固定された一連の手順として紹介されるが、それはむしろ一般的な原則の集合を表している。すべての科学的探求において、すべてのステップが行われるわけではなく(同じ程度でもない)、また、常に同じ順序で行われるわけでもない。

スイスのジュネーブ郊外でフランスとの国境地帯にまたがって位置する

世界最大規模の素粒子物理学研究所

歴史

科学史の重要な論点は、何事も確実に知ることができるという懐疑論(フランシスコ・サンチェスの見解など)、合理主義(特にルネ・デカルトの主張)、帰納主義、経験主義(フランシス・ベーコンが主張し、特にアイザック・ニュートンとその信奉者が台頭)、19世紀初頭に台頭した仮説演繹主義などである。

「科学的方法」という言葉は、科学が制度的に大きく発展し、「科学者」「疑似科学」といった科学と非科学の境界を明確にする用語が登場した19世紀に登場した。ベーコン主義が流行した1830年代から1850年代にかけて、ウィリアム・ヒューウェル、ジョン・ハーシェル、ジョン・スチュアート・ミルといった博物学者たちは、「帰納法」や「事実」をめぐる議論を行い、いかにして知識を生み出すかということに注力していた。19世紀末から20世紀初頭にかけては、強力な科学理論が観測可能な領域を超えて拡張していく中で、実在論と反実在論をめぐる論争が行われた。

科学的方法による問題解決

「科学的方法」という用語は20世紀に一般的に使われるようになった。デューイが1910年に出版した『私たちはどう考えるか』が一般的なガイドラインを刺激し、辞書や科学の教科書に掲載されたが、その意味についてはほとんど合意が得られていなかった。20世紀半ばまでは発展していたが、1960年代から1970年代にかけて、トーマス・クーンやポール・ファイヤアーベントのような多くの影響力のある科学哲学者が「科学的方法」の普遍性に疑問を呈し、そうすることで科学が均質で普遍的な方法という概念を、不均質でローカルな実践であるという概念へと大きく置き換えた。特に、ポール・ファイヤアーベントは、1975年に出版した『方法への挑戦』の初版で、科学に普遍的なルールが存在しないことを主張した。ポパー(1963)、ヒュー・ガウチ(2003)、D・H・トウ(2010)は、ファイヤアーベントの主張に同意せず、問題解決者、研究者は探求中に資源を慎重に扱うべきとした。

ポール・ファイヤアーベント

その後のスタンスとしては、物理学者リー・スモーリンの2013年のエッセイ「科学的方法は存在しない」で2つの倫理原則を唱え、科学史家ダニエル・サーズの2015年の著書『ニュートンのリンゴと科学に関する他の神話』の章では、科学的方法は神話かせいぜい理想化であると結論付けている。神話は信念であるため、タレブが指摘するように物語の誤謬の対象となる。哲学者のロバート・ノーラとハワード・サンキーは、2007年に出版した『科学的方法の理論』の中で、科学的方法をめぐる議論は続いているとし、ファイヤーアベントは『方法への挑戦』というタイトルにもかかわらず、方法の一定のルールを認め、そのルールをメタ的方法論で正当化しようとしたと論じている。スタッドン(2017)は、アルゴリズム的な科学的方法がない状態でルールに従おうとするのは間違いであり、その場合、「科学は例を通して理解するのが一番」だと主張している。しかし、実験による既存理論の反証といったアルゴリズム的な方法は、アルハゼン(1027)『光学の書』やガリレオ(1638)『二つの新科学対話』以来使われており、『アッセイ』は今でも科学的方法として通用する。これらは、ファイヤアーベントのスタンスと矛盾する。

科学的手法の普遍的な要素は経験主義である。科学的方法は、理性だけでは特定の科学的問題を解決できないという立場を体現するものであり、厳格な合理主義とは対立するものである。科学的方法の強力な定式化は、経験的データを経験や他の抽象的な知識の形で提唱する経験主義の形態と必ずしも一致しない。しかし、現在の科学的実践では、科学的モデリングの使用や抽象的な類型や理論への依存が通常受け入れられている。科学的方法は、啓示、政治的または宗教的ドグマ、伝統への訴え、一般的に信じられている信念、常識、または現在の理論が真実を証明する唯一の可能な手段であるという主張に対抗する。

経験主義や科学的手法の初期の表現は、古代ストア派、エピクロス、アルハーゼン、アルハゼン、ロジャー・ベーコン、オッカムのウィリアムなど、歴史を通じてさまざまなものが見受けられる。16世紀以降、フランシス・ベーコンが提唱し、ジャンバティスタ・デラ・ポルタ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイが実験を行っている。また、フランシスコ・サンチェス、ジョン・ロック、ジョージ・バークリー、デイヴィッド・ヒュームらの理論的な研究により、特に発展した。

アメリカからヨーロッパへの船旅で、C・S・パースは自分の考えを明確にするために距離を置き、仮説演繹モデルを徐々に確立していった。20世紀に提唱されたこのモデルは、提唱当初から大幅な修正が加えられている。

「アリストテレスは、その方法に関して、実証的な言説に含まれる論理的含意の洗練された分析により、科学的方法の発明者と認められている。」 「それは自然論理をはるかに超え、彼以前に哲学していた者たちに何ら負っていないものである。」

実験データとその結果の再現性を重視したことから、近代科学の方法論の父とされる多才な人物である。

「ケプラーは、最終的に真の軌道に到達するまでの全過程を詳述することで、その鋭い論理的センスを示している。これは、これまでに行われた逆説的推論の最も偉大な作品である。」

「現実に関するすべての知識は、経験から始まり、経験の中で終わる。純粋に論理的な手段で得られた命題は、現実に関しては全く空虚である。ガリレオはこのことを見抜き、特に科学の世界に叩き込んだので、彼は近代物理学の父、いや、近代科学全体の父である。」

概要

科学的方法は、科学が実施されるプロセスである。他の探究分野と同様に、科学は(科学的方法を通して)過去の知識を基に、時間をかけて研究テーマについてより高度な理解を深めることができる。このモデルは、科学革命の根底にあると言えるだろう。

プロセス

全体的なプロセスとしては、推測(仮説)を立て、そこから論理的な結果として予測を導き出し、その予測に基づいて実験を行い、元の推測が正しかったかどうかを判断することになる。しかし、方法を定型的に説明することには困難がある。科学的方法は、しばしば固定された一連の手順として提示されるが、これらの行動は一般的な原則と考えた方がよいだろう。すべての科学的探求において、すべてのステップが行われるわけではなく(同じ程度でもない)、また、常に同じ順序で行われるわけでもない。科学者であり哲学者でもあったウィリアム・ヒューウェル(1794-1866)が指摘したように、「発明、聡明さ、そして素質」がすべてのステップで必要とされる。

問題の設定

問題は、「なぜ空は青いのか?」のように特定の観察結果の説明に言及することもできるが、「この特定の病気を治す薬を設計するにはどうしたらよいか?」のように自由形式にすることもできる。この段階では、過去の実験、個人の科学的観察、主張、他の科学者の研究などから証拠を見つけ、評価することが頻繁に行われる。答えがすでに分かっている場合は、その証拠を基に別の質問を投げかけることもある。科学的方法を研究に応用する場合、良い問題を決めることは非常に難しく、調査の結果に影響する。

仮説

仮説とは、問題を設定する際に得た知識に基づいて、与えられた行動を説明する可能性のある推測である。仮説は、例えばアインシュタインの「等価原理」やフランシス・クリックの「DNAはRNAを作り、タンパク質を作る」といった非常に具体的なものから、「未知の生命種が未踏の深海に生息している」といった広いものまである。

統計的仮説とは、ある統計的母集団についての推測である。例えば、母集団はある特定の病気を持つ人々である。ある仮説は、新薬の臨床試験で、その集団の何人かにその病気が治るというものである。帰無仮説は、統計的仮説が偽であると推測するもので、例えば、新薬は何もせず、集団内の治癒は偶然(ランダム変数)に起因するものであるとする。

帰無仮説に代わる対立仮説は、反証可能であるために、その薬を使った治療プログラムが偶然よりも良い結果を出すと言わなければならない。この仮説を検証するために、ある集団の一部(対照群)を未治療のままにし、別の集団の一部を治療する実験が計画される。そしてt検定によって、治療群と対照群の大きさを指定し、集団に対するある治療の結果、それぞれの群で一部の人が治癒したかどうかを推論する。各グループは、研究者によって順番にプロトコルで検査される。

強力な推論は、代わりに、ランダム化比較試験、治療法A、B、C、・・・で具現化された複数の対立仮説を提案することもできる。また、特定の治療方針を支持する確証バイアスが生じないように、治療法A、B、C、・・・(例えば、投与量を変えた盲検実験や、ライフスタイルの変化など)を具体化した複数の対立仮説を提示することもできる。倫理的な配慮として、未治療群の人数を最小限にする、例えば、すべての群でほぼすべての治療を行うが、対照としてA、B、C、・・・をそれぞれ除外する、などが考えられる。

予測

予測ステップでは、結果が判明する前に、仮説の論理的帰結を推論する。この予測は、テストの結果に対する期待である。結果がすでに判明している場合は、仮説の受け入れまたは拒否を検討する準備が整った証拠となる。また、予測テストの実際の結果がすでに知られていない場合、テストの改ざんや後知恵バイアスを排除することができるため、より強力な証拠となる。理想的には、予測はその仮説を可能性のある対立仮説と区別する必要がある。2つの仮説が同じ予測をした場合、予測が正しいことを観察しても、どちらか一方の証拠にはならない。(このような証拠の相対的な強さに関する記述は、ベイズの定理を用いて数学的に導くことができる)。

したがって、結果は、仮説の記述と同時か、またはその後に簡潔に記述されるが、実験結果が判明する前に記述されることになる。

同様に、テストプロトコルはテスト実行の前に記述する。これらの要件は、改竄に対する予防策となり、実験の再現性を助けることになる。

検定

仮説の適切な検定は、その仮説の検定から得られる期待値と、その検定の実際の結果を比較するものである。科学者(および他の人々)は、適切な実験を行うことで、仮説を確実なものにしたり、破棄したりすることができる。

分析

分析とは、実験結果から次に取るべき行動を決定することである。対立仮説の検証による期待値と、帰無仮説(現状に差がないという予測)による期待値を比較する。期待値と実際の差は、どちらの仮説が実験結果のデータをよりよく説明しているかを示している。実験を何度も繰り返す場合は、帰無仮説が正しいかどうかのカイ二乗(χ²)検定などの統計解析が必要になることもある。

他の科学者や経験からの証拠は、プロセスのどの段階でも取り入れることができる。実験の複雑さによっては、確信を持って質問に答えるのに十分な証拠を集めるために、あるいは、非常に具体的な質問に対する他の回答を積み重ねて、一つの大きな質問に答えるために、プロセスの反復が必要になることがある。

証拠によって対立仮説が否定された場合は、新たな仮説が必要となる。証拠によって対立仮説を破棄することが決定的でない場合は、対立仮説からの他の予測を検討することができる。調査を継続するために利用可能なリソースなど、現実的な考慮が調査の行方を導くかもしれない。ある仮説に対する証拠がその仮説を強く支持する場合、さらに問題を設定し、調査中のより広範な探求を洞察することができる。

🧬DNAの例

科学的方法の基本的な要素は、DNA の構造の発見からの次の例(1944 年から 1953 年に発生)によって説明される。

問題: DNAについては、これまでの調査で、その化学組成(4つのヌクレオチド)、個々のヌクレオチドの構造などが決定されていた。DNAは、1944年のエイブリー・マクロード・マッカーティ実験によって遺伝情報の担い手であることが判明していたが、遺伝情報がDNAにどのように保存されているのか、そのメカニズムは不明であった。

細胞成分の溶液から沈殿した

このような精製したDNA鎖を使用して、細菌の形質転換を行った。

仮説: ライナス・ポーリング、フランシス・クリック、ジェームズ・D・ワトソンは、DNAが螺旋構造であるとの仮説を立てた。

予測: DNAが螺旋構造であれば、X線回折パターンはX字型になる。この予測は、コクラン、クリック、ヴァンドが導き出した(ストークスも独自に導き出した)螺旋変換の数学を使って決定された。この予測は数学的な構成であり、目下の生物学的な問題とは全く無関係であった。

実験: ロザリンド・フランクリンは、純粋なDNAを使ってX線回折を行いphoto51を作成した。その結果、X字型が確認された。

分析: ワトソンは、その詳細な回折パターンを見て、すぐに「螺旋」であることを見抜いた。そして、ワトソンとクリックは、この情報と、それまで知られていたDNAの構成に関する情報、特にシャルガフの塩基対形成の法則を用いて、モデルを作成した。

シャルガフの経験則はDNAにおいて

アデニンとチミン、シトシンとグアニンの数が等しいというもの

この発見は、分子遺伝学の分野など、さらに多くの遺伝子を含む研究の出発点となり、1962年にノーベル賞を受賞した。

その他の構成要素

科学的方法は、上記のステップをすべて繰り返したとしても必要な他の要素も含んでいる。

レプリケーション

ある実験を繰り返して同じ結果が得られない場合、元の結果に誤りがあった可能性があることを意味する。そのため、特に制御できない変数があったり、実験に誤りがあったりする場合は、一つの実験を何度も行うのが一般的である。また、重要な結果や驚くべき結果が得られた場合、他の科学者もその結果を再現しようとすることがある。特に、その結果が自分の研究にとって重要である場合はなおさらである。社会科学や生物医学の分野では、治療が個人の集団に行われる場合、再現性が争点となる。通常、実験グループには薬物などの治療が行われ、対照グループにはプラセボが投与される。2005年、ジョン・イオアニディスは、この方法が、再現できない多くの発見につながっていることを指摘した。

外部レビュー

査読のプロセスでは、通常匿名で意見を述べる専門家が実験を評価する。特に専門性の高い分野では、実験者に査読者のリストを提出するよう求めるジャーナルもある。査読は、結果の正しさを証明するものではなく、査読者の意見として、実験そのものが(実験者が提供した記述に基づき)健全であることを証明するものである。査読に合格すると、査読者が要求した新たな実験が必要になることもあるが、査読付き科学雑誌に掲載される。結果が掲載される特定の雑誌は、その仕事の品質が認識されていることを示す。

データの記録と共有

科学者は通常、自分のデータを慎重に記録する。これはルドウィック・フレック(1896-1961)らによって推進された要件である。一般的には要求されないが、自分のオリジナルな結果(またはオリジナルな結果の一部)を再現しようとする他の科学者にこのデータを提供するよう要求されることがあり、入手が困難な実験サンプルの共有にまで及ぶことがある。

計装

計装研究者は、自分たちのテストを計装化するための危機を手に入れるかもしれない。これらの機器は、仮説から導き出された予測に同意する、あるいはおそらくは対立する可能性のある現実世界の観察を用いることになる。このような機関は、研究機能をコスト/ベネフィットに落とし込み、それをお金として表現し、研究者の時間と注意を費やして、構成員に報告することを引き換えにする。

CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)、LIGO、国立点火施設(NIF)、国際宇宙ステーション(ISS)、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)などの現在の大型装置は、数十億ドルの予想費用と数十年に及ぶ期間を伴う。このような機関は、国家的、あるいは国際的に公共政策に影響を与えるものであり、研究者はこのような装置とそれに付随するインフラへのアクセスを共有する必要があるだろう。

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。

今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。