【知ってはいけないドイツ生まれのユダヤ思想】フランクフルト学派

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回はフランクフルト学派の英語版Wikipediaの翻訳をします。翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれませんが、大目に見てください。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

学問・思想・宗教などについて触れていても、私自身がそれらを正しいと考えているわけではありません。

序文

以前に批判哲学の翻訳を掲載しましたので、今度はフランクフルト学派の翻訳を記事にまとめます。

フランクフルト学派

フランクフルト学派 Frankfurt School(ドイツ語:Frankfurter Schule)は、1929年にゲーテ大学フランクフルトの社会研究所に関連した社会理論および批判哲学の学派である。ヨーロッパの戦間期(1918-1939)のワイマール共和国(1918-1933)に設立され、1930年代の現代の社会経済システム(資本主義、ファシスト、共産主義)に不満を持つ知識人、学者、政治亡命者から構成されていた。フランクフルト学派の理論家たちは、20世紀の自由資本主義社会で起こった乱脈な政治的党派主義や反動政治を説明するには、社会理論が不適切であることを提唱した。資本主義やマルクス・レーニン主義を哲学的に柔軟性に欠ける社会組織システムとして批判し、社会と国家の社会的発展を実現するための代替的な道筋を示したのが、この学派の批判的理論研究である。

フランクフルト学派の批判的検討の視点(開放的で自己批判的)は、フロイト派、マルクス主義者、観念論哲学を前提としたヘーゲル学派を基づくものである。19世紀の古典的マルクス主義が20世紀の社会問題に対応できなかったことを補うために、反実証主義社会学、精神分析、実存主義の手法を適用した。この学派の社会学的研究は、イマヌエル・カント、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、カール・マルクス、ジークムント・フロイト、マックス・ウェーバー、ゲオルグ・ジンメル、ゲオルグ・ルカーチの、テーマごとに関連する著作の統合から派生したものである。

カール・マルクスと同様、フランクフルト学派は、合理的な社会制度によって実現される社会変化を可能にする条件(政治、経済、社会)に関心を寄せていた。社会理論の批判的要素を強調したのは、実証主義、唯物論、決定論の思想的限界を克服するために、カントとその後継者のドイツ観念論の批判哲学、特に、物質的現実の人間の把握に固有の知的特性として弁証法と矛盾を強調したヘーゲル哲学に立ち返ろうとしたことに由来している。

1960年代以降、社会調査研究所の批判的理論研究は、ユルゲン・ハーバーマスのコミュニケーション合理性、言語的相互主観性、「近代の哲学的言説」に関する研究によって導かれてきた。批判理論家のレイモンド・ゴイスやニコラス・コンプリディスは、ハーバーマスが、理性とは何か、社会的解放の実現に必要な条件の分析、現代資本主義の批判など、批判理論問題の本来の社会変革の目的を損なったとして、ハーバーマスの提案に反対している。

沿革

社会調査研究所

「フランクフルト学派」とは、ウィーン大学のマルクス主義法学教授であったカール・グリュンベルクが1923年に設立したゲーテ大学フランクフルトの付属機関である社会研究所の学者や知識人の著作を指す言葉である。ドイツの大学における最初のマルクス主義研究センターであり、裕福な学生フェリックス・ヴァイル(1898-1975)の大金によって資金が提供された。

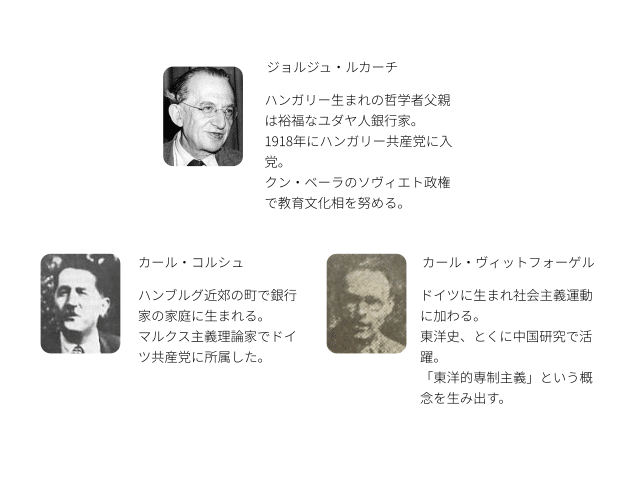

ヴァイルの博士論文は、社会主義を実現するための現実的な問題を扱ったものであった。1922年、彼は、マルクス主義のさまざまな傾向を首尾一貫した実践的な哲学に統合するために、「第1回マルクス主義労働週間」を組織した。最初のシンポジウムには、ジェルジュ・ルカーチ、カール・コルシュ、カール・アウグスト・ウィットフォーゲル、フリードリッヒ・ポロックが参加している。「第1回マルクス主義労働週間」の成功は、社会調査のための常設研究所の正式な設立を促し、ヴァイルは社会調査研究所の所長に大学教授を迎えるよう文部省に交渉し、フランクフルト学派が正式に大学の機関となることを確約させた。

コルシュとルカーチは、カール・コルシュの『マルクス主義と哲学』(1923年)をもって労働週間に参加したが、共産党員のため、社会調査研究所(フランクフルト学派)への積極的参加はできなかった。また、共産党がルカーチに『歴史と階級意識』(1923年)の破棄を強要した政治的正しさは、共産党からの政治的、思想的、知的独立が知識の生産を実現するために必要な労働条件であることを示したものであった。

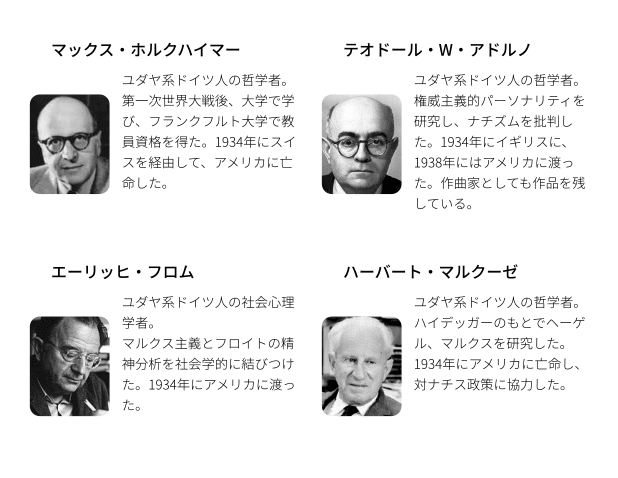

フランクフルト学派の哲学的伝統(社会科学の学際的統合)は、1930年に所長となった哲学者マックス・ホルクハイマーに関連しており、テオドール・W・アドルノ(哲学者、社会学者、音楽学者)、エーリッヒ・フロム(精神分析家)、ハーバート・マルクーゼ(哲学者)といった知識人を採用した。

ヨーロッパの戦間期(1918-39年)

ワイマール共和国(1918-33)では、戦間期(1918-39)の絶え間ない政治的混乱がフランクフルト学派の批判理論哲学の展開に大きな影響を及ぼした。特に、(マルクスが予言した)1918-19年の共産主義者によるドイツ革命の失敗や、ドイツのファシズムであるナチズムの台頭(1933-45)が、学者たちに大きな影響を及ぼした。このような反動的な政治を説明するために、フランクフルト学派の学者たちは、20世紀ヨーロッパの反動的な社会経済(19世紀にはマルクスが知らなかったタイプの政治経済)の起源と原因を解釈し、照らし出し、説明するためにマルクス主義哲学の批判的選択を適用したのである。1930年代には、『1844年経済哲学手稿』(1932年)と『ドイツ・イデオロギー』(1932年)が出版され、マルクス哲学の基礎としてヘーゲル主義との論理的連続性が示され、学派はさらに知的発展を遂げることになる。

ナチズムの反知性的脅威が政治的暴力に拡大すると、創立者たちは社会調査研究所をナチス・ドイツ国外に移転することを決めた(1933-45年)。1933年にアドルフ・ヒトラーが政権を握ると、研究所はまずフランクフルトからジュネーブに、そして1935年にはニューヨークに移転し、フランクフルト学派はコロンビア大学に加わった。フランクフルト学派の機関誌『社会研究雑誌』は、『哲学・社会科学研究』と改題された。1950年代には、ホルクハイマー、アドルノ、ポロックは西ドイツに、マルクーゼ、ローヴェンタール、キルヒハイマーはアメリカに戻り、1953年にフランクフルト社会研究所(フランクフルト学派)が正式に西ドイツのフランクフルトに再興された。

理論家

フランクフルト学派とは、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノ、ヘルベルト・マルクーゼ、レオ・ローヴェンタール、フリードリヒ・ポロックといった知識人を指す。当初は社会研究所内にいたユルゲン・ハーバーマスが、ホルクハイマーの研究プログラムから乖離した最初の人物である。

フランクフルト学派は以下の通り

マックス・ホルクハイマー(ユダヤ人)

テオドール・W・アドルノ(ユダヤ人)

ヘルベルト・マルクーゼ(ユダヤ人)

フリードリヒ・ポロック(ユダヤ人)

エーリッヒ・フロム(ユダヤ人)

オットー・キルヒハイマー(ユダヤ人)

レオ・ローヴェンタール(ユダヤ人)

フランツ・レオポルド・ノイマン(ユダヤ人)

ヘンリク・グロスマン(ユダヤ人)

フランクフルト学派の仲間

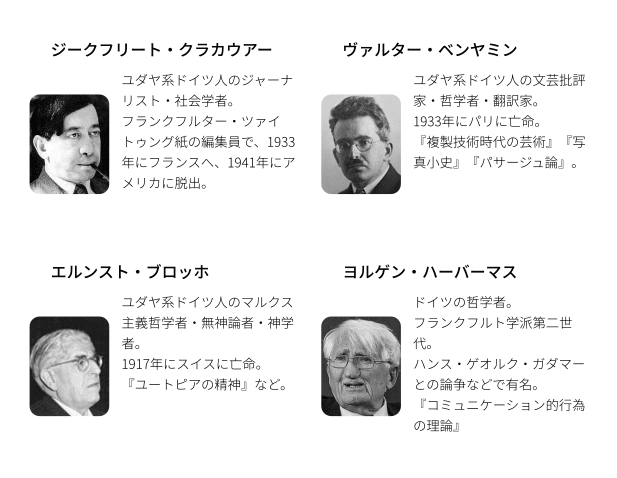

ジークフリード・クラッカウアー(ユダヤ人)

アルフレッド・ソーン=レッテル(ユダヤ人)

ヴァルター・ベンヤミン(ユダヤ人)

エルンスト・ブロッホ(ユダヤ人)

フランクフルト学派の批判的理論家

ユルゲン・ハーバーマス

クラウス・オッフェ

アクセル・ホネス

オスカー・ネグト

アルフレッド・シュミット

アルブレヒト・ウェルマー

批判理論

フランクフルト学派の作品は、批評理論の知的・実践的目的という文脈で理解される。マックス・ホルクハイマーは『伝統と批評』(1937年)のなかで、批評理論とは、社会学的変化をもたらし、知的解放を実現するための社会批判であり、その前提において教条的でない啓蒙によって実現されるものであると定義した。批判理論は、ブルジョア社会で生み出された支配的理解(支配的イデオロギー)の真の意味を分析し、支配的イデオロギーが現実世界で人間関係がいかに発生し、資本主義がいかに人々への支配を正当化し正当化するかを誤って表現していることを明らかにするものである。

文化的ヘゲモニーの実践において、支配的イデオロギーは、社会で起こっていることが規範であると説明する支配階級の物語である。それにもかかわらず、支配的な理解を通じて語られる物語は、社会について明らかにするのと同じくらいに、隠されているのである。フランクフルト学派の課題は、19世紀にマルクスが議論しなかった社会関係の領域、特に資本主義社会の基底と上部構造の側面についての社会学的分析と解釈であった。

ホルクハイマーは、批判的理論と伝統的理論とに対立し、理論という言葉は、科学主義の実証的な意味で、現実世界について科学的法則(一般化)を発見し確立する純粋な観察様式という意味で適用された。社会科学が自然科学と異なるのは、その科学的一般論が経験から容易に導き出されるものではないことである。社会的経験に対する研究者の理解は、常に研究者の心の中にある偏見によってフィルターをかけられている。研究者は、自分が歴史的、イデオロギー的な文脈の中で活動していることを理解していないのである。検証された理論の結果は、経験の事実よりもむしろ研究者の考え方に適合することになる。

我々の感覚が我々に提示する事実は、二つの方法で社会的に実行される。それは知覚される対象の歴史的性格を通して、そして知覚する機関の歴史的性格を通してである。どちらも単なる自然なものではなく、人間の活動によって形成されたものである。しかし、個人は知覚の行為において、自分自身を受容的かつ受動的なものとして認識している。

ホルクハイマーにとって、社会科学に適用される調査方法は、自然科学に適用される科学的方法を模倣することはできないのである。それは、理論を実際の生活から切り離す論理数学的な偏見、すなわち、そうした調査方法は、常に真実であり、研究対象分野における継続的な人間活動から独立し、それを考慮することなく論理を求めるという内在的な偏見に起因する。彼は、このようなジレンマに対する適切な対応は、マルクス主義の批判的理論の発展であると考えた。

ホルクハイマーはこの問題が認識論的なものであると考え、「単に科学者だけでなく、一般的に知る個人を再考すべきである」と述べている。批判と行為にテンプレートを適用する正統派マルクス主義とは異なり、批判理論は自己批判であり、絶対的真実の普遍性を主張するものではない。このように、それは物質(唯物論)や意識(観念論)に優先権を認めないが、それはそれぞれの認識論が研究対象の現実を小さな集団の利益のために歪めてしまうからである。実際には、批判的理論は伝統的理論の哲学的制約の外にある。しかし、思考方法および人類の自己認識を回復する方法として、批判的理論はマルクス主義から調査資源と方法を引き出している。

弁証法

フランクフルト学派は弁証法を具体的な調査方法として再定義し、思想の本質的に矛盾した側面間の対立の結果として、思想がそれ自身の否定へと引き継がれるというヘーゲル哲学から派生した。 物事を抽象的に、それぞれがそれ自体で、固定した特性を備えているかのように見る以前の推論の様式に反して、ヘーゲル弁証法では、それらの相互関係や相互作用に従って時間の動きと変化に従って、思想を考慮する。

ヘーゲルの観点では、人類の歴史は弁証法的に進展し、進化する。現在とは、過去の矛盾の統合である合理的なアウフヘーベン(昇華)を体現しているのである。それは、人間の活動の理解可能なプロセス、すなわちウェルトガイスト(世界精神)であり、特定の人間の条件、すなわち合理性を通じた人間の自由の実現に向けた進歩のイデアである。しかし、ヘーゲルは、哲学が後知恵でしか理解できないため、哲学が規定的、規範的であることができないヘーゲルにとって、未来の偶発性の問題(未来についての考察)は興味がないものであった。歴史の研究は、過去と現在の人間の現実の記述に限定されている。ヘーゲルとその後継者たち(右翼ヘーゲル派)にとって、弁証法は必然的に現状を承認することになる。そのように、弁証法哲学はキリスト教神学とプロイセン国家の基盤を正当化する。

カール・マルクスと青年ヘーゲル派は、その視点を強く批判した。ヘーゲルは、「絶対的理性」の抽象的概念において行き過ぎであり、プロレタリアートの「現実」、すなわち望ましくない非理性的な生活状況に気づくことができなかったのである。マルクスは、ヘーゲルの観念論的弁証法を反転させ、弁証法的唯物論という独自の理論を展開し、「人間の存在を決定するのは人間の意識ではなく、人間の社会的存在がその意識を決定する」と論じた。マルクスの理論は、生産力の発展が歴史的変化の主要な原動力であるという、歴史と地理的空間に関する唯物論的な概念に則っている。資本主義に内在する社会的・物質的矛盾はその否定につながり、それによって資本主義を新しい合理的な社会の形態である共産主義に置き換えるのである。

マルクスは、弁証法的分析によって、社会の優勢な思想と、それが結びついている社会関係の矛盾を明らかにし、対立する勢力の間の根本的な闘争を露呈させた。このような対立勢力の弁証法(階級意識)を自覚することによってのみ、男女は知的に解放され、社会的進歩によって既存の社会秩序を変えることができるのである。フランクフルト学派は、弁証法がそれ自身に適用できる場合、すなわち、弁証法的検討の以前の誤った解釈の訂正を可能にする自己修正法を採用する場合にのみ、弁証法的方法が採用されることを理解したのである。したがって、批判理論は、正統派マルクス主義の歴史主義および唯物論を拒否した。

フランクフルト学派の認識論的側面は、20世紀の哲学的・科学的思考の場面におけるカール・ポパーの存在と結びついている。ポパーの哲学への対応は、批判的理論と、反証主義に直面した科学思想の危機との関連を示している。批判的知識と弁証法的理性に関する議論の修正には、社会学問分野の境界も関与している。アドルノ、ハンス・アルベルト、ユルゲン・ハーバーマスといった作家の遺稿もまた、第二の方法論争の肯定を頂点とする議論のテクストとなっている。

西洋文明批判

『啓蒙の弁証法』と『ミニマ・モラリア』

フランクフルト学派の批評理論の第ニ期は、主に2つの著作を中心に展開されています。アドルノとホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』(1944年)とアドルノの『ミニマ・モラリア』(1951年)である。著者らは、研究所がアメリカに亡命している間に両作品を執筆した。これらの著作は、マルクス主義的な分析の多くを保持しながらも、ブルジョア意識の分析のためのパラダイムとしてオデュッセイアを使用する『啓蒙の弁証法』に見られるように、資本主義批判から西洋文明批判に重点を移したことが決定的である。これらの作品において、ホルクハイマーとアドルノは、社会思想の主流となる多くのテーマを提示している。自然を支配することが西洋文明の道具的合理性の中心的な特徴であるという彼らの説明は、エコロジーや環境保護主義が一般的な関心事となるずっと以前になされたものである。

理性の分析は、さらに一歩進んでいる。西洋文明の合理性は、支配と技術的合理性の融合として現れ、外部と内部のすべての自然を人間主体の力の下に置く。その過程で、主体は飲み込まれ、主体が自らを解放することを可能にするプロレタリアートに類似した社会的勢力は特定されない。それゆえ、『ミニマ・モラリア』の副題はこうなっている。「傷ついた人生からの反省」である。アドルノの言葉を借りれば以下の通りである。

現在の段階における歴史的運動の圧倒的な客観性は、今のところ、新しい主体を生み出すことなく、主体を解体することでのみ成り立っているので、個人の経験は必然的に、今や歴史的に非難された古い主体に基礎を置くことになり、それは依然として自己のためにあるが、もはや自己の中にないのである。主体はまだ自分の自律性を確信しているが、強制収容所によって主体に示された無価値は、すでに主体性の形態そのものを覆っているのである。

したがって、現実そのものがイデオロギーの基礎になっていると思われる現在、批判理論がなしうる最大の貢献は、一方では個人の主観的経験の弁証法的矛盾を探求し、他方では理論の真理を保持することである。弁証法的進歩さえも疑わしくなる。「その真偽は方法そのものに内在するのではなく、歴史的過程におけるその意図にある」。この意図は、統合された自由と幸福に向けられたものでなければならない。「絶望に直面したときに責任を持って実践できる唯一の哲学は、救済の立場からすべてのものを考察しようとすることである」。アドルノは、正統派マルクス主義の「楽観主義」から距離を置いた。「このように思想に課せられた要求の傍らでは、救済(すなわち人間の解放)の現実か非現実かという問題そのものはほとんど問題にならない。」

社会学的な観点から見ると、ホルクハイマーとアドルノの著作には、社会的支配の究極的な源泉や基盤に関する両義性が含まれており、この両義性が、人間の解放や自由の可能性に対する新しい批判理論の「ペシミズム」を生んだのである。この両義性は、この作品がもともと制作された歴史的状況に根ざしていた。特に、伝統的なマルクス主義社会学の用語では十分に説明できない、社会支配のまったく新しい形態としての国家社会主義、国家資本主義、大衆文化が台頭していたのである。アドルノとホルクハイマーにとって、経済への国家の介入は、「生産関係」と「社会の物質的生産力」の間の資本主義における緊張(伝統的マルクス主義理論によれば、資本主義内の主要な矛盾を構成する緊張)を事実上消滅させた。マルクスの時代にあった「自由な」市場(財の分配のための「無意識の」メカニズムとして)と「取り消すことのできない」私有財産は、現代の西洋社会では、企業レベルの経営階層と国家レベルのマクロ経済的介入がより中心的な役割を果たすようになり、徐々に置き換えられている。マルクスが現代社会の解放を予言した弁証法は抑圧され、事実上、実証主義の支配の合理性に服従させられているのである。

このフランクフルト学派の第二の「段階」について、哲学者・批評理論家のニコラス・コンプリディスは次のように書いている。

その一般的な目的は、規範的な社会批判を具体的な歴史的過程に潜在する解放の可能性に結びつけることであった。しかし、そのわずか10年後、歴史哲学の前提を再検討したホルクハイマーとアドルノの『啓蒙の弁証法』は、挑発的かつ自意識的に、この事業全体を懐疑的な袋小路へと誘導してしまったのである。その結果、彼らは「主体の哲学」の解決不可能なジレンマに陥り、当初のプログラムは、それが暗黙のうちに依存していたまさにその規範的理想を回避する否定的な批判の実践に縮小された。

コムプリディスは、この「懐疑的な袋小路」は、「かつて口にすることのできなかった、前例のないヨーロッパのファシズムの野蛮さに大いに助けられて」たどり着いたものであり、「啓蒙主義の希望とホロコーストの恐怖が致命的に絡み合った、絶えず繰り返される悪夢から抜け出す道を示す、よく知られた出口(アウスガング)」がなければ抜け出せなかったのだと論じている。しかし、このアウスガングは、コンプリディスによれば、後々までやってこない。ユルゲン・ハーバーマスの、コミュニケーション的合理性の間主観的基盤に関する研究という形でとされている。

音楽の哲学

アドルノはクラシックピアニストとしての訓練を受け、『現代音楽の哲学』(1949年)を著し、ポピュラー音楽が先進資本主義社会の文化産業の一部となり、社会支配を助長する誤った意識になっていることを極言した。彼は、急進的な芸術や音楽は、人間の苦しみの現実をとらえることによって、真実を保存することができると主張した。それゆえ、次のように言っている。

尖鋭な音楽が認識するのは、人間の変容していない苦しみである。トラウマ的衝撃の地震学的登録は、同時に、音楽の技術的構造法則となる。それは連続性と発展を禁ずるものである。音楽言語はその極端さによって二極化される。一方では身体の痙攣に似たショックの身振りに向かい、他方では不安によって足がすくむような人間の結晶的な静止に向かうのである。現代音楽は、絶対的な忘却を目標としている。それは難破した人からの絶望のメッセージである。

このように、近代芸術は、伝統的な美の形式や美の規範がイデオロギー化したために、それを否定することによってのみ真実を生み出すという考え方は、アドルノやフランクフルト学派に特徴的である。美や調和に関する伝統的な概念やイメージを陳腐化させる偽りの全体性としての現代社会という概念を共有しない人々から批判されてきた。

特にアドルノは、ジャズやポピュラー音楽を、「美的快楽」や「好感」を与えることによって資本主義の現在の持続に貢献する文化産業の一部とみなし、軽蔑した。イギリスの哲学者ロジャー・スクルトンは、アドルノが「アメリカ人がマルクス主義が要求するのと同じように疎外されており、彼らの陽気な生命肯定音楽は、資本主義機械に対する深い精神の奴隷化を表現する『フェティッシュな』商品であることを示すために、膨大な量のくだらない戯言を書いている」と見ている。

批評

批評家たちは批評理論のいくつかの側面を強調してきた。初期のフランクフルト学派の理論家たちの安楽さ、アドルノとホルクハイマーの作品におけるより良い未来の約束の欠如、あるいは彼らの政治批判における精神医学的範疇の過度の強調などである。ハーバーマスの「批判理論の再定式化」も、フランクフルト学派の大衆文化分析同様、批判されている。

ジェルジュ・ルカーチは『小説論』(1971年)のなかで、フランクフルト学派の一部のメンバー(アドルノの名前が明示されている)を含む「ドイツの一流知識人」は、グランドホテル・アビスに住んでいると批判した。これは、理論家たちが深淵という向こう側の世界を快適に分析できる比喩的場所である。ルカーチはこの矛盾した状況を次のように説明している。彼らは、「あらゆる快適さを備えた美しいホテルが、奈落の底、無の境地、不条理に面している。そして、素晴らしい食事や芸術的なエンターテイメントの合間に、日々深淵を思い描くことは、提供される微妙な快適さの楽しみを増大させるだけである」。

アドルノやホルクハイマーの作品には、よりよい未来が約束されていないように見え、社会に対する肯定的な見通しが欠けていることを、カール・ポパーは『補遺 1974:フランクフルト学派』(1994)で批判している。。ポパーにとって、「マルクス自身が我々の社会を非難することは理にかなっている。マルクスの理論にはよりよい未来の約束が含まれているからだ。」より良い未来の約束が省略されたり、理論に存在しなかったりすると、どんな理論も「空虚で無責任」になってしまう。

ハーバーマスの「批判理論の再定式化」は、哲学者のニコラス・コンプリディスによって、「あまりにもうまく、主体の哲学のジレンマと近代の自己保証の問題」を解決する一方で、正義と社会の規範的秩序に関するリベラルな理論にあまりにも近い批判理論の自己理解を作り出していると非難されている。彼は、「このことは、リベラルな正義の理論の重要な現代的変種を生み出したが、リベラルな理論への挑戦となるには十分に異なっているが、批判理論の過去との連続性を十分に保つには不十分で、批判的理論のアイデンティティを著しく弱め、不用意に早すぎる解散を開始させた 」と主張している。

歴史家のクリストファー・ラッシュは、フランクフルト学派が当初、反対する政治的批判を「精神医学的」根拠に基づいて「自動的に」拒否する傾向があったと批判している。「この手続きによって、彼らは判断や議論という困難な仕事から免除された。反対者と議論する代わりに、彼らは単に精神医学的な理由で彼らを排除したのだ」。

1980年代、イギリスとニュージーランドの反権威主義的社会主義者たちは、フランクフルト学派の資本主義文化論のなかで展開された大衆文化に対する硬直した決定論的見解を批判し、そうした作品のなかで社会批判のための予兆的役割を排除していることを指摘した。彼らは、EC コミックスにはしばしばそうした文化批評が含まれていると主張した。

感想

フランクフルト学派は裕福な学生であるフェリックス・ヴァイルの資金によりユダヤ人のカール・グリュンベルク教授が創設したマルクス主義者による社会調査研究所として始まりました。初期のメンバーのほとんどがマルクス主義のユダヤ人だったことがわかります。大学の研究所であったことなどから、無産階級出身の学生たちによる哲学的活動ではないことがわかります。

個人的に、『啓蒙の弁証法』からは、西洋文化に対する否定、あるいはキリスト教的西欧社会文明に対して、マルクス主義的視点以上に、彼らのユダヤ人としての立場から批判しているという印象を受けました。

西洋の自己批判というよりは、キリスト教文化圏でのユダヤ人の階級闘争史観めいたものを感じます。個人的にはとても自己批判的なものとしては解釈できませんでした。

視点は異なりますが、ハンナ・アーレントの『パーリアとしてのユダヤ人』からも『啓蒙と弁証法』と類似的な印象を受けました。

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。

今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。