オメガモン・マグナモン・インペリアルドラモン・インペリアルドラモンパラディンモードを中心に諸々考察

先日久々にメダロットSのデジモンコラボについて書いたら、さき姫さんから「ロイヤルナイツにブイモン系列が2体もいる」というところから思わずハッとしました。

かれこれ大輔&ブイモンファンを続けてきて長いですが、そういえば私の中でまだオメガモン・マグナモン・インペリアルドラモン・インペリアルドラモンPMについて整理していなかったと気づいたのです。

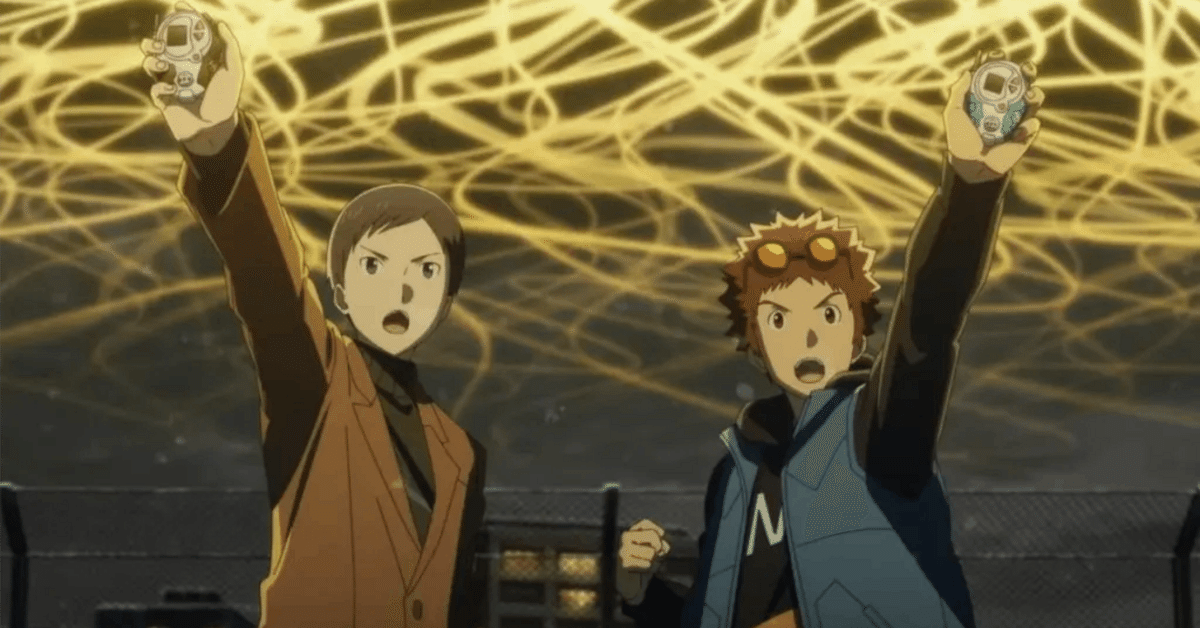

メダロットSで改めてオメガナイツよりもインペリアドラゴ、マグナナイツの方がスペックが高いことが明らかとなったのですが、これは「ウォーゲーム」「02」「ディア逆」「ラスエボ」「ビギニング」を考えるとわかります。

デジモン専門家の大山シュウさんをはじめとする様々な方の考察や原作よりも遥かに面白いファンの二次創作などを見ながら私の中で1つの仮説ができています。

それは大輔とブイモンこそアニメのアドベンチャーシリーズの「始祖」であり、無印組をはじめとする全ての子達こそむしろ大輔とブイモンがほぼ一人で持ち合わせている個性を因数分解した形で持っているという説です。

これは割とマジで思っていることであり、ネットでもチラホラ「無印組8人よりも大輔一人を相手にする方が遥かに厄介」という意見もありますし、それこそ二次創作「Miracle Maker」の無印編ではレジェンド枠としてダークマスターズをいなしていました。

原作の太一たちが8人がかりでも歯が立たなかったダークマスターズを歯牙にもかけず圧倒し、しかもその目的が傷ついたキメラモンを助けに来たついでというのに笑ってしまいましたが、実際あの小説の大輔とブイモンはとんでもない強さを発揮しています。

ファンの間でよく言われることとして、愛情と知識以外のデジメンタル・紋章はほぼ全部大輔一人で使いこなせてしまうのではないかというのはあって、それらを1つに凝集させると「奇跡」の紋章並びにデジメンタルになるのかもしれません。

古代種デジモンを考察する時、なぜワームモンだけがブイモンのジョグレスパートナーとして隣に立つことを許されているのかについて「ワーム(Worm)もまた、竜を意味する単語」を見て一気に腑に落ちました。

「昆虫」という意味で用いられるWormという単語ですが、ヨーロッパの神話では「ドラゴン」の一種として数えられているため語源は「蛇のような長き体を持つもの」なのです。

実際ワームモンの進化系であるスティングモンを見ると色とデザインの表面が異なるだけで、シルエットや体の作りはエクスブイモンにそっくりで、バンチョースティングモンはどこかマグナモンと似たものを感じます。

古代種の中でブイモンが純正古代種で残りのワームモン・ホークモン・アルマジモンが古代種の遺伝子を継承した末裔という設定ですが、その中でワームモン並びにパートナーの一乗寺賢は大輔とブイモンと同レベルに優秀な遺伝子の持ち主なのでしょう。

そして、その古代種の遺伝子を部分的に残して半分コスパのいい現代種とされているのが天使ツインのパタモンとテイルモン、そして古代種の遺伝子がなく完全にコスパの良くなった現代種の無印組の上級生たちという風になっています。

そのように考えると、「デジモンアドベンチャー」「デジモンアドベンチャー02」の選ばれし子供達のパートナーデジモンは潜在能力として以下のような序列になっているのではないでしょうか。

SS ブイモン・ワームモン

S ホークモン・アルマジモン

A アグモン・ガブモン・パタモン・テイルモン

B ピヨモン・テントモン

C ゴマモン

D パルモン

少なくとも古代種>(超えられない壁)>現代種という「Vテイマー」の方で具体的に説明されていたスペックの差から判断すると、こういう図式になっていると思います。

そう考えると大輔がなぜ原作02で友情はともかく勇気を継いだのかイマイチピンと来なかったのですが、こうして深掘りしていくと実際は逆であることがわかったのです。

大輔が勇気と友情を継いだのではなく、大輔の持っていた個性を分解した中にある勇気と友情をそれぞれ特化した個性として持っているのが太一とヤマトが正しい解釈ではないでしょうか。

ブイモン系列はロイヤルナイツの中に2体もいるのにも関わらず、アグモン並びにガブモンはオメガモンに合体してようやくロイヤルナイツ入りを果たしているのもそういうことです。

また、そのように考えていくと、私の中でどうもイマイチピンと来なかったブイモンの成熟期の派生進化並びに本宮大輔・八神タイチ・四ノ宮リナの3人の個性の違いもわかります。

ブイモンはデザイン・戦闘能力共に現代種のアグモン・ガブモンと同じ小竜タイプですが、ここから「友情」ルートに派生すると原種のエクスブイモン、そして「勇気」ルートに派生すると亜種のブイドラモンになるのではないかと。

ブイドラモンの元々のデザインはグレイモンと酷似していますし、究極体のアルフォースブイドラモンとウォーグレイモンも少し似ていて、並行同位体の主人公がそれぞれ使っているのもわかります。

アルフォースブイドラモンもウォーグレイモンも「攻め」は強いけど「守り」は弱いところが似ていますし、マグナモンとメタルガルルモンはシルエットは違えど「守り」に重きを置いているのも似ているでしょう。

そしてまた、ブイモン系列のテイマーが現時点で3人いるにも関わらず、「友情」の色がものすごく強い大輔だけがエクスブイモン並びに「奇跡」の輝き・マグナモンへ進化できるのもわかります。

友情も奇跡も決して一人で成立するものではなく、同好の士・仲間といった「支えてくれるテイマーとデジモン」の思いが重ならなければ使うことができないものだからです。

一方で八神タイチと四ノ宮リナが「勇気」の色が強いためにアルフォースブイドラモンに進化し、単独でもキャラが完成しているのもわかります。

ブイモン系列の中でもタイチのゼロマルとリナのブイブイは完全に戦闘力にステータスを極振りしているため、ブイモン本来の正当な進化ではなく亜種という形になるのでしょう。

このようにして掘り下げると、太一たち無印組がオメガモンへの合体までに時間を要したのも、逆に大輔とブイモンがわずか2クールでオメガモンレベルの奇跡を起こし、後半でインペリアルドラモンまで行けたのもわかります。

元々優れたスペックを持つ古代種デジモンたるブイモンとそのテイマーである大輔は戦闘経験値を積めば積むほど桁違いの勢いと速度で強くなっていく戦闘種族のような存在だから、2クール目であっという間に究極体相当になれたのです。

思えば「Vテイマー」でタイチとゼロマルとコンビを組んだ時もタイチが絶賛しパラレルモンなんて余裕で倒せると言ったのも、そういう計り知れない大輔とブイモンの潜在能力の高さと同時に自分と対等のレイヤーだと見抜いたからでしょう。

そんな大輔についていけるのはタイチとジョグレスパートナーの賢の他はおそらく四ノ宮リナとブイブイくらいのもので、こう言っては何ですが、無印組では8人がかりでも追いつけないほどの埋め難い差があるかと思います。

後半に入るとジョグレス進化という概念が出てきて、その時に似た概念としてウォーゲームのオメガモンの事例を挙げていましたが、「Vテイマー」では「ジョグレス」として扱われていました。

「ジョグレス」とは本来オーバーライトの消費で寿命が短く進化のハードルが厳しい古代種デジモンが完全体・究極体相当の強さに進化できるようにできた概念です。

原作「02」では「心のつながり」が大事とされていましたが、オメガモンにはそういう「心のつながり」ではなく「メールでの応援による希望の光」で奇跡が起きていました。

言うなれば「ドラゴンボール」でいうポタラ合体+元気玉方式でできたのがウォーゲーム限定の「奇跡」のオメガモンであり、これは言うなれば擬似ジョグレスだと言えます。

本来であれば古代種にしかなかったはずの進化の概念を、古代種に近いDNA構造を持っている戦闘種族の現代種たるウォーグレイモンとメタルガルルモンだからこそできた進化と考えると納得です。

しかし、あくまで「擬似ジョグレス」でしかないのでデザインも性能も不完全な「攻めは強いけど守りが極端に弱い」オメガモンになりますし、それをさらに超えてくるインペリアルドラモンが出てくると霞んでしまいます。

太一もヤマトも何とか紋章の力と天使組たる弟・妹の力、メールで応援してくれる大衆の力を借りて何とかそこまで行けたのを、大輔と賢はほぼ独力で当たり前に出来てしまうのです。

だから「ディア逆」でバフも全くかかっておらずただの擬似ジョグレスでしかないオメガモンが対オメガモン用に特化したディアボロモンに惨敗し、完全上位互換のインペリアルPMに道を譲るのは当然じゃないでしょうか。

その残酷なまでの図式が結局は近年の「ラスエボ」「ビギニング」でも好対照を成していて、「ラスエボ」では太一とヤマトが大学生でいまだに「学生のモラトリアム」としてウダウダしているのが見て取れます。

だから、オメガモンになったにも関わらず一度は負けて別々の形に進化することになったのも、所詮はオメガモンが太一たちにとって必ずしも完璧にして理想の進化系ではないからでしょう。

また、太一たちにとってのデジモンとの関わりはあくまで「冒険」にして「青春」の1ページでしかなく、究極体まで進化してしまったら別れることになったのも「明日の予定がわからない」からです。

だから「最後の進化」になってしまったわけですし、何度も言っていますがデジタルワールド側から見たら望まぬ進化を強制されて異物扱いされるようになってしまったことになります。

対して、大輔たちは「ビギニング(始まり)」というタイトル通り、主題歌の歌詞にもあるように大和田ルイとウッコモンという「忘れられた明日」にして「本来の最初の選ばれし子供」を取り戻しに行きました。

太一とヤマトが救済しきれなかった芽心とメイクーモン、そしてメノアとエオスモンとは対照的に、大輔と賢は…というか大輔はもう画面に出てきた時点で100%大和田ルイとウッコモンの救済フラグが立ってしまっています。

しかも面白いのが太一とヤマトの救済対象が「女」であるのに対して大輔が救っているのが「男」なんですよね、賢もルイも男の子ですが、これも何だか狙ってそうな演出ですね。

まあというか、女心を無自覚にわかってしまっている大輔が芽心やメノアのような女の子相手に手を差し伸べたらマジでラブロマンスになりかねないのでギリギリ避けたというところでしょうか。

こうして書いてみましたが、結局現代種と古代種、大輔と太一・ヤマトの違いは何だろうかと考えると「躊躇の有無」と「無理な進化をしていないか」にあります。

太一とヤマトは結局弟・妹ら仲間の支えがないと生きていけず明日の予定もわからず葛藤していて、またパートナーに無理な進化を強要して暗黒進化(あるいはそれに近い進化)を経験しているのです。

一方で大輔(と賢)は原作から一貫して無理な進化をパートナーに強要していないし、それぞれの将来に向かって全くブレない形で突き進んでいるから、迷いが一切ありません。

だから太一・ヤマトと違って「デジモンと共にいること」と「成長」が矛盾せず共に高みを目指していける理想的な関係性だし、デジヴァイスがなくなってもパートナーとの友情は永遠のものなのでしょう。

そしてその大元を辿ると、大輔たち古代種デジモンの持ち主こそが実は上位6%の最強常勝の人たちとそのパートナーデジモンだったのではないかと思います。

大輔・タイチ・リナの3人のブイモンテイマーと古代種に関する考察はまたの機会に述べるとして、今回改めてつらつらと書いてみました。