Re:New Orleans⚜️第1回◎PJモートンの新作『Watch The Sun』

ニューオーリンズ(NOLA)の音楽が新しい世代の活躍もあって楽しくなってきている。と、数年前から「bounce」誌の記事や「ブルース&ソウル・レコーズ」誌の拙連載などで触れてきた。今年は、ジョン・バティステがグラミー賞で注目を集め、4月から5月にPJモートン、トロンボーン・ショーティ、タンク・アンド・ザ・バンガスが揃って新作を出すなど賑やかだ。50年以上の歴史を誇る名物フェス「New Orleans Jazz & Heritage Festival」(以下“ジャズ・フェス”)も4月29日からスタート。ニューオーリンズが熱い、楽しい。

これを機に、現行のニューオーリンズ音楽に関するアレコレを、ハリケーン・カトリーナからの復興の意も込め〈Re:New Orleans〉と題して不定期でアップしていく。音楽を中心に、地元のライヴ・ハウスやクラブ、レコード・ショップ、ラジオ局、カフェ、レストランなどにも触れていくガンボなコラム。個人noteなので気楽にダラダラと、ビッグ・イージーの精神で。今後、音楽誌で執筆予定の記事とあわせて、3年前に書いた記事(↓)のアップデートも図っていきたい。

現代NOLAの顔、PJモートン

まずはPJモートンの新作『Watch The Sun』だ。アルバム・リリース日の4月29日は、まさにジャズ・フェスの開幕日。PJも今回アルバム発表当日に出演し、その後、新作を提げたツアーに入るという。

ニュー・アルバムに関しては別に記事を書く予定なので、その下書きも兼ねて、新作に至るまでの流れをざっくりとまとめておく。

PJモートン、とにかく絶好調だ。2012年に正式加入したマルーン5の鍵盤奏者として活動しながら、現在は地元ニューオーリンズを拠点に自身の曲を作り、他アーティストへの楽曲提供/プロデュースを行なっている。2017年に『Gumbo』を発表してからは、ほぼ毎年アルバムを出している。

客演も多く、グラミー賞で「年間最優秀アルバム」を受賞したジョン・バティステ『We Are』の「Boy Hood」にも地元の旧友トロンボーン・ショーティと参加。ニューオーリンズでホット・ボーイズやノー・リミット軍団のヒップホップを聴いて育った少年時代を振り返っている。

そのトロンボーン・ショーティも、ブルーノートからの新作『Lifted』をPJと同日にリリース。エネルギッシュな現行ブラスバンド・ファンクの快作で、これは今回、日本盤のライナーノーツを書いた。

ショーティが主催する移動型フェス〈Voodoo Threauxdown〉も開催予定。今年は、タンク・アンド・ザ・バンガス、ビッグ・フリーダ、ダンプスタファンク、ソウル・レベルズ、ミーターズのジョージ・ポーターJr.などの参加が決定している。

最近のPJといえば、ロバート・グラスパーの最新作『Black Radio III』(曲は「Forever」)にもインディア.アリーとともに客演していた。以前PJはグラスパーの『Black Radio 2』(2013年)でドウェレが歌った「Worries」でペンを交えていたが、今回はシンガーとしての参加だ。同席したインディア.アリーとは、PJがアトランタの名門モアハウス大学(スパイク・リーなどを輩出)の学生だった頃からの付き合い。グラミー受賞作となったインディアの2002年作『Voyage To India』に収録された「Interested」を手掛けたのがPJだった。ふたりともスティーヴィ・ワンダーをメンターとする点でも共通していて、20年を経て両者がグラスパーの曲でコラボするとは美しい話。

もちろん、これら以外にも膨大な数の客演をこなしている。そこで、PJが客演した曲、PJが自身の作品でゲストと共演した曲からなるプレイリスト〈PJ Morton with…〉を作ってみた。R&Bとゴスペルを軸に、ヒップホップ、ジャズ〜ブラス・バンド、ポップス、レゲエ〜カリブ音楽など、多方面にアクセスするPJのヴァーサタイルな音楽性が掴めると思う。

ジャズ・フェス開催のタイミングで、新旧ニューオーリンズのミュージシャンたちのコラボに密着したマーティン・ショア監督のドキュメンタリー映画『Take Me To The River:New Orleans』も公開される。これは数年前に日本でも公開されたメンフィス編に続くもので、PJも参加している。こちらの日本公開もぜひ!

サントラも発表され、PJは、名門リバース・ブラス・バンドと、ニューオーリンズ・バウンスのレジェンドである女性ラッパーのチーキー・ブラックとともに「New Orleans Girl」を披露(2017年にミア・Xらを招いて発表した「True Southern Girl」のニュー・ヴァージョン。トロンボーン・ショーティとのバウンス版もある)。今やPJはNOLA音楽シーンの顔役というわけだ。

現代のニューオーリンズを盛り上げるだけでなく、地元の歴史や文化遺産に対するリスペクトも忘れず、ジャズの礎を築いたコルネット奏者、バディ・ボールデンの家をリストア(修復)するというニュースも数年前に報じられた。

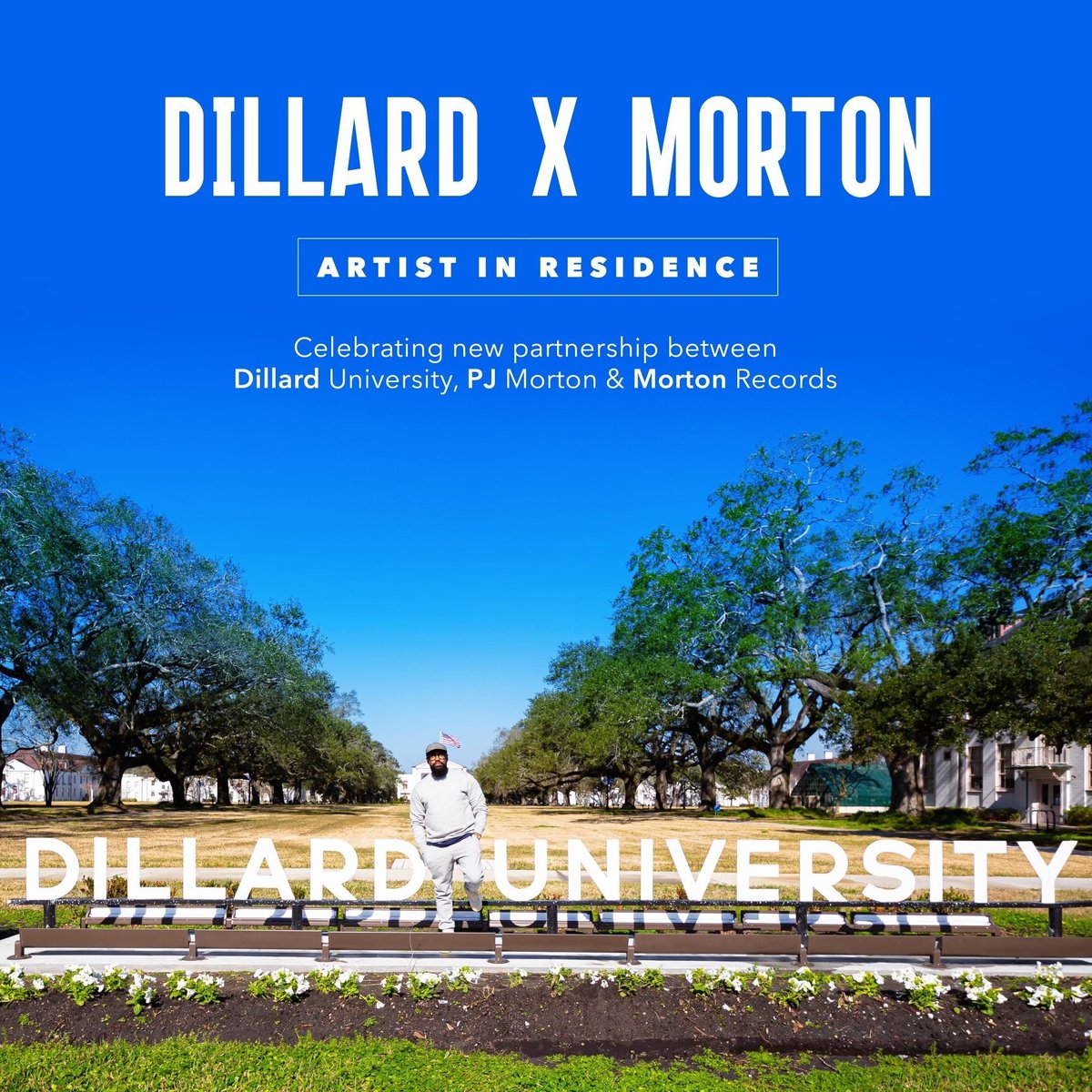

また、HBCU(歴史的黒人大学)として名高い地元のキリスト教系私大、ディラード大学で音楽のクラスを受け持ったのも地元への恩返しなのだろう。生徒が羨ましい。

PJ自身は先述の通りアトランタのモアハウス大学出身だが、高校は地元のセント・オーガスティン・ハイスクールに通っていた。マーチング100と呼ばれるマーチング・バンドでも定評のあるカトリック系の男子校で、ここの卒業生にはジョン・バティステもいる(バティステは「We Are」にマーチング100を起用していた)。R&B/ヒップホップ関連だと、ジェイ・エレクトロニカやルーク・ジェイムスなども同校の出身だ。

ちなみにPJ(本名ポール・モートンJr.:81年生まれ)の父親は、高名な牧師でゴスペル・シンガーとしても作品を残す(ビショップ・)ポール・S・モートン。アレサ・フランクリンとのデュエット曲も残しているカリスマだ。もちろんPJも教会育ち。8歳でピアノを始め、14歳の時には自分で曲を作っていた…というのも自然な流れだったはずだ。

彼の音楽キャリアについては、『Gumbo』(2017年)と『Gumbo Unplugged』(2018年)の日本盤ライナーノーツを担当した際に書いているが、せっかくなのでここでも少しだけ触れておく。

当初は主に裏方としてアトランタで活動を始め、インディア.アリーのほか、同地出身のジャギド・エッジやモニカなどの楽曲に関わった。その後、LAに活動拠点を移転。メアリー・メアリーやスヌープ・ドッグでお馴染みのウォーリン・キャンベルと繋がった彼は、2000年代半ばからウォーリンと組み始めたミュージック・ソウルチャイルドらの楽曲を手掛けることになる。やはり多いのはR&Bとゴスペルの仕事だ。

ソングライティングにおいては、スティーヴィ・ワンダーに通じる人懐っこいメロディが特長。ジョナサン・マクレイノルズの「Gotta Have You」を聴くと、彼のスタイルがはっきりと掴める。後にPJのゴスペル・アルバム『Gospel According To PJ:From The Songbook Of PJ Morton』(2020年)でカーク・フランクリンらによって再演される曲だ。

一方シンガーとしてのPJは、2002年にフリースタイル・ネイションというグループで出した『Freeversation』が最初のアルバムとなる。後にソロで活動するシンガー/ベーシストのアルヴィン・ギャレットや、PJのレコーディングやツアーに参加しているドラマーのエド・クラークらが在籍していたバンドで、音楽性としてはインスピレーショナルなネオ・ソウル〜オーガニック・ソウルとでも言うべきものだった。

ソロ・アルバムは2004年に発表した『Emotions』が最初の作品で、自分は翌年に出された増補改訂盤でPJモートンというミュージシャンの存在を知った。CDを聴いて一発で気に入り、当時bmrの編集者にプッシュしてレヴューを書いた憶えがある。第一印象はミュージック・ソウルチャイルドとジョン・レジェンドの中間ぽいな、と。特にメロウな「No Ordinary Love」がお気に入りだった。この後、2007年にはアルジェブラとの共演を含むPJモートン・バンド名義の『Perfect Song』を出している。

2010年に発表したソロ2作目『Walk Alone』では少し垢抜け、ポップになった。ここでのPJはビリー・プレストンぽいなという印象で、この後しばらくしてマルーン5のメンバー(鍵盤奏者)になる。ビートルズにおけるビリー・プレストンのように。

ニューオーリンズに対する地元愛が作品上で強まっていくのもこの頃から。2011年には、高校の同窓生だったマック・メインが社長を務めるリル・ウェインのヤング・マネーと契約。EPを発表した後、2013年に出したのがソロ3枚目のアルバム『New Orleans』だった。タイトルでニューオーリンズと謳いながらも、主な録音地はカリフォルニアとジョージア。スティーヴィ・ワンダーがハーモニカで参加したリード・シングル「Only One」が話題を呼び、これは第56回グラミー賞で「最優秀R&Bソング賞」にノミネートもされた。

その後PJは、活動拠点を故郷ニューオーリンズに置く。2016年には自主レーベルのモートン・レコーズを設立。モートン(Morton)は自身のファミリー・ネームだが、彼は「ニューオーリンズ版のモータウン(Motown)を目指している」とも語っていた。

モートンからはまず、ニューオーリンズ色濃厚なミックステープ『Bounce & Soul,Vol.1』を発表。マニー・フレッシュ、ジュヴィナイル、リル・ウェイン、5thワード・ウィービー、Dee-1といったヒップホップ勢を中心に、トロンボーン・ショーティも含めて同郷共演を繰り広げ、過去曲をバウンス・ヴァージョンとして収めるなどした作品だ。

滋味深いアルバム『Gumbo』

これに続いたのが、2017年4月に発表した『Gumbo』だ。”ガンボ”とは、ニューオーリンズ/ルイジアナの名物郷土料理。オクラなどをベースに魚介類または鶏肉を混ぜた、とろみのあるスープ料理(シチューとカレーの中間的な食感)で、転じて”ゴッタ煮”という意味でも使われる。

アルバムのジャケットに写るテーブルの皿もガンボなのだろう。手前には日本のレストランや喫茶店でもお馴染みのタバスコも置いてある。このタバスコを製造しているのは、創業150年を超えるマキルヘニー社。ニューオーリンズから西に220kmほど離れたルイジアナ州のエイヴリー・アイランドにあるファミリー企業だ。PJのルイジアナ愛よ!

ガンボといえば、音楽ファンなら真っ先にドクター・ジョンの同名タイトル作『Gumbo』(72年)を思い浮かべると思う。今からちょうど50年前にリリースされたニューオーリンズ音楽のルーツ探訪的な名作で、PJも聴いていないわけがない。というわけで、「これからは俺がニューオーリンズの音楽シーンを背負って立つ!」くらいの意気込みで付けたタイトルなのでは?と勝手に解釈したが、そこまでは考えていなかったかもしれない。

アルバムから感じるのは、ニューオーリンズへの愛とスティーヴィ・ワンダーへの愛。以前からヴォーカルや鍵盤演奏などでスティーヴィ節を聴かせてきたPJは、ここでもスティーヴィー・マナー全開で迫る。壮麗なストリングスはシカゴの若手アレンジャー、マット・ジョーンズとそのオーケストラが手掛けている。

地元からは、タンク・アンド・ザ・バンガスとも共演しているアンジェリカ“ジェリー”ジョセフ、ラッパーのペルなどが参加。特にペルをフィーチャーした「Claustrophobic」が自分は好きだ。DJキャンパーとの共同制作で2015年に発表した曲をアレンジし直したメロウ・チューン。後半のトランペット・ソロはキーヨン・ハロルドが吹いている。

「Claustrophobic」とは閉所恐怖症を意味し、流行やセールスにとらわれてPJの芸術性を封じ込めようとする音楽業界に対しての不満を歌った曲だ。故郷のニューオーリンズに戻ったのも、商業主義に侵されたLAから逃げたいと思ったからだといい、この曲でもそんな気持ちを歌ったのかもしれない。本作からPJ(の音楽)は、良い意味で肩の力が抜けていく。

「Everything’s Gonna Be Alright」も好きな曲だ。BJ・ザ・シカゴ・キッドと、アンソニー・ハミルトンのコーラス隊であるハミルトーンズ(現在はトーンズと改名した模様)。ざわついた感じのコーラスなどがディアンジェロを思わせ、タイトなビートと深いグルーヴで攻めてくる。ビー・ジーズ名曲のカヴァー「How Deep Is Your Love」もこれと似た感覚がある。本作のミックスを手掛けたのは、ディアンジェロ『Black Messiah』(2014年)のエンジニアでもあったベン・ケインだ。

そういえばPJ、ローリン・ヒルfeat.ディアンジェロの「Nothing Even Matters」をジョイスター(ウォーリン・キャンベルの妹)とカヴァーしていましたね。先のプレイリストにも入れています。

本アルバムは当初、配信販売/ストリーミングのみで、本人の公式サイトからもフィジカルが買えず、2017年、PJが出演した「Essence Festival」を観るためにニューオーリンズを訪れた際、現地の老舗レコード・ショップ「Peaches Records」でバックヤードから出してもらって入手。10枚ほど買って、帰国後に音楽好きの友人たちに配った。その後、日本盤ライナーノーツの依頼がきてビックリした。

75年開店の「Peaches Records」は移転を繰り返し、現在はアップタウン(イースト・リバーサイド)のマガジン・ストリートにある。近年あのギャラクティックが買収したNOLAの名門ライヴ・ハウス「ティピティーナス(Tipitina's)」のすぐ近く。創業以来ブラック・コミュニティに貢献してきたお店のひとつで、R&B/ヒップホップ系アーティストのミート&グリートもよくやっている。オーナーのシラーニ・レイさんはキャッシュ・マネーなどとも関わりの深い、ニューオーリンズの音楽業界では誰もが知る女性店主で、自分もNOLA滞在時にはお世話になっている。

PJ・モートンの『Gumbo』…改めてグラミー賞「Best R&B Album」ノミネートを祝したい。フィジカル(CD)は発表後しばらく本人サイトからも入手困難、地元ニューオーリンズのレコ屋でも店頭に並んでおらずストックを出してもらうという感じでしたが、日本では今月CDリリース。https://t.co/yRCBuOg3Vn pic.twitter.com/1e9emj0OKw

— RIN-GO (@hystys) November 30, 2017

PJのライヴ・パフォーマンス

『Gumbo』は、第60回グラミー賞で「最優秀R&Bアルバム」、シングルの「First Began」は「最優秀R&Bソング」と、計2部門にノミネートされた。残念ながら受賞は逃したが。

その第60回グラミー賞に因んで、PJはニューヨークで行われる授賞式の2日前(2018年1月26日)、アルバム『Gumbo』の再現を謳ったスタジオ・ライヴを行った。NYマンハッタン西53丁目にある[Power Station at Berklee NYC](旧[The Power Station]〜[Avatar Studios])で関係者を中心に集めて行われたライヴだ。

これが後に『Gumbo Unplugged』(2018年)としてアルバム化される。ゲストには、『Gumbo』に参加した面々に加え、クリスチャン・ラッパーのレクレー(ルクレイ)、今や各方面で引っ張りダコのシンガー、イェバなどを招き、マット・ジョーンズのオーケストラとともにソウル濃度の高いパフォーマンスを披露した。

コーラス隊として全編で美声を聴かせるのは、DMV(ワシントンDCエリア)の女性デュオ、アモーレス。彼女たちはモートン・レコーズからPJの全面プロデュースとなるEP『Mon Amour』(2019年)も発表した。「Ordinary」などはメアリー・メアリーのR&Bヴァージョンといった雰囲気で、Tiny Desk Concertに参加したり、『Gumbo Unplugged』を提げたPJの来日公演(2018年10月)にも同行してましたね。

ライヴ・アルバムとしては、『Live From LA』(2008年)やPJモートン&ザ・クルセイド名義でのスタジオ・ライヴを収めた『Live Show Killer』(2015年)などを出してきたPJ。ハリウッドのスタジオに親しい音楽仲間を招き、PJがグランド・ピアノ一本で歌った『The Piano Album』(2020年)もライヴ実況盤だった。

ライヴといえば、2019年の「Essence Festival」でのステージをアルバム化するという話もあった。この年の同フェスにはメイズfeat.フランキー・ビヴァリーも出演していたから、PJ版の『Live In New Orleans』が作られる!と興奮し、現地で合流した知人や友人たち(ゴスペラーズのメンバー含む)とスーパードームのラウンジに駆けつけ、歓声で“収録”に参加した。が、ライヴの出来に納得がいかなかったのか、録音状態が悪かったのか、はたまた大人の事情なのかわかないが、現時点ではアルバム化されていない。お蔵入り?

ライヴは素晴らしく、『Gumbo』と、この後に発売される『PAUL』(2019年)に参加したゲスト(の一部)がそっくりそのまま登場。ジョジョとの「Say So」(後にグラミー賞「最優秀R&Bソング」を受賞)は、リック・ジェイムスとティーナ・マリーが「Fire And Desire」を歌う姿とダブって見えたりも。最後は、お父さんのビショップ・ポール・S・モートンも出てきて大団円を迎えた。↓の歓声に自分たちも混じっています。

『Gumbo』以降のPJは、先に触れた『The Piano Album』のほか、好調の証であるクリスマス・アルバム『Christmas with PJ Morton』(2018年)、ジョジョやジャズミン・サリヴァン、ラプソディらとの共演を含み、ギャップ・バンドのカヴァー、ニプシー・ハッスル追悼、反トランプなどを歌った『PAUL』(2019年)を発表。ニプシー・ハッスルの地域還元活動に触発された「Buy Back The Block」においては、PJが7歳の娘と一緒に“ブラック・サンタ”となり、コロナで職を失うなどしたNOLAの住民に500ドルずつ配っていくという設定のミュージック・ヴィデオ(MV)も作った。

『PAUL』の次に『The Piano Album』を挟んで出したのが、新旧ゴスペルのスター(クラーク・シスターズ、キム・バレル、ヨランダ・アダムス、カーク・フランクリン、メアリー・メアリー、コミッションド、J.モス、スモーキー・ノーフルなど)が一堂に会した初のゴスペル・プロジェクト『Gospel According To PJ』(2020年)。これも力の入ったアルバムだった。快作を連発するPJ。これらに続くのが今回の新作『Watch The Sun』となる。

Studio In The Countryで録音された新作『Watch The Sun』

マルーン5加入以降は人脈が広がって交流が増え、特に『Gumbo』以降のアルバムではゲスト招聘が目立つPJ。今回の新作『Watch The Sun』も同様で、過去に何度か共演しているスティーヴィ・ワンダー、ジョジョ、アレックス・アイズレー、Mr.トークボックス、ザカルディ・コルテスのほか、エル・デバージ、ジル・スコット、ナス、ワーレイ、クロニクスらとの顔合わせもあり、『PAUL』をさらに豪華にした印象だ。

ゲストの豪華さもさることながら、今回はルイジアナ州ボガルサにある伝説的スタジオ=Studio In The Countryで録音したことも話題。ニューオーリンズからだと、海のような巨大湖=ポンチャートレイン湖を橋で渡って、さらに北東に行ったところにある。ここはかつてスティーヴィ・ワンダーがサウンドトラック『Journey Through The Secret Life of Plants』(79年)の収録で使用したスタジオとしても知られる。つまり今回の新作でPJは、スティーヴィを再びボガルサに連れ戻したのだ(と言いつつ、詳細なクレジットを見ていないので、他のスタジオで録音していたらすみません)。

Studio In The Countryには多くのアーティストがレコーディングで訪れ、後に名盤と呼ばれるアルバムも生まれている。スティーヴィと同時期にはメイズも『Inspiration』(79年)のレコーディングで同スタジオを使用。以前フランキー・ビヴァリーにそのことを尋ねたところ、「スティーヴィが同じ場所で録音していることに勇気づけられた」と言っていた。その後、同地での録音時にサザン・ホスピタリティ(南部の人々の手厚いもてなし)に感激して”Southern Girl”(80年)が生まれ、あの『Live In New Orleans』(81年)へと繋がっていく。

そういえばPJ、今回の新作には収録されていないが、スティーヴィへの傾倒ぶりが窺える曲を今年に入ってリリースしている。「Ready To Love」というリアリティ番組(シーズン5)のために用意した同名タイトル曲の公式リリースで、これは70年代のスティーヴィ、『Songs In The Key of Life』(76年)から飛び出してきたような曲だ。

アルバム先行曲としては、「Please Don't Walk Away」が第一弾シングルとして昨年リリースされていた。切なくも美しいバラード。ストリングスはマット・ジョーンズだろうか? 泣ける曲だ。同郷のドーン・リチャードがPJの相手(婚約者?)役を務めるMVも見てほしい。

以前PJを自身のソロ・アルバムに招いていたドーン。彼女はパフ・ダディのもとで結成されたダニティ・ケインの元メンバーで、ディディ・ダーティ・マネーにも参加したシンガー。70〜80年代にアラン・トゥーサンのバックアップを受けたファンク・バンド、チョコレート・ミルクのメンバーだったフランク・リチャードの娘でもある。最新作『Second Line:An Electro Revival』(2021年)は、ルイジアナ・クレオールとハイチの血を引く彼女が、そのルーツを誇りながらエレクトロの再興を謳い、現代のセカンド・ラインを提示した近未来的なアルバムだった。

「Please Don't Walk Away」は、インドネシアのカレブ・Jをフィーチャーしたリミックス・ヴァージョンも登場。カレブが所属するPassion Vibe一派が制作に加わり、原曲とは異なるドラムやホーンなどで雰囲気を変えている。

第2弾シングルは、ともにPJと共演経験があるジョジョとMr.トークボックスを迎えた「My Peace」。アウトキャストの名曲「SpottieOttieDopaliscious」の人懐っこいホーンを引用した曲で、PJに使われるとニューオーリンズのブラス・バンドぽく聞こえる。Mr.トークボックスことバイロン・チェンバースは、ブルーノ・マーズ「24K Magic」のイントロでトークボックスを披露していた人と紹介するのがキャッチーか。

これらに加え、アルバム発売の1週間前にはスティーヴィ・ワンダーとナスを招いた「Be Like Water」をリリース。PJが憧れる両者を同じ曲で共演させるという贅沢な試みだ。曲の雰囲気は、弦の響きのせいか、どことなくスティーヴィの「Pastime Paradise」を思わせる。スティーヴィは歌とハーモニカで参加。郷愁を誘うハーモニカのエンディングは完全にスティーヴィの世界だ。

ナスはもちろんラップをする。「Life's too short」などというリリックもナスらしい。そういえばナスのお父さんオル・ダラは、ミシシッピ出身のギタリスト/コルネット奏者/シンガー。98年の『In The World - From Natchez To New York』は当時好きでよく聴いたけど、カリブの匂いがする米南部ルーツの音楽という点でニューオーリンズに近いなと感じていた。何しろ1曲目が「Okra(オクラ)」! PJがそこまで考えてナスを起用したとは思えないが、いろいろ繋がって面白い。

人生訓のような歌だけど、アニメのMVがそれをキャッチーに見せている。

愛する人を信じながらも満ち足りない気持ちを歌う…が、希望も感じさせるアルバム。それをスティーヴィ愛全開のサウンドと歌で表現している。

何しろ冒頭の「Love’s Disease (Just Can’t Get Enough)」が超スティーヴィ。70年代初頭にスティーヴィがマルコム・セシルとロバート・マーゴレフの手を借りてARPやモーグのシンセを駆使し始めた頃のサウンドに似ている。でも、ビートは今のものだし、ホーンがニューオーリンズ的なニュアンスを加えている。

ジル・スコットのポエトリー・リーディングをフィーチャーし、アレックス・アイズレーとヴォーカルを分け合う「Still Believe」はスティーヴィぽさを匂わせながら、マット・ジョーンズの指揮と思しきオーケストラが美しい音を奏でるメロウでゆったりとした曲だ。

「On My Way」はスティーヴィ然としたサウンドにPJ(唱法もスティーヴィそっくり)とエル・デバージの歌が乗るという、両者の組み合わせだけで幸せな気持ちになるコラボ。2分21 秒。もう少し聴いていたかった。

エル・デバージといえば、先日Tiny Desk(Home)Concertに出演。今年還暦を迎えるが、あの甘く繊細な優男ヴォイスは健在だった。新作にも取り掛かっているようなので期待したい。

思えば自分は2010年代にエル・デバージのショウを4回ほど観ているが、どれもニューオーリンズ(「Essence Festival」など)でのライヴだった。ある年にはホテルのエレベーターで偶然一緒になり(同じホテルに泊まっていた)、前夜のライヴの感想を本人に直接伝えたこともあった。「来月、日本に行くよ!」と言われたが、その来日公演は中止になってしまった。

アルバム表題曲の「Watch The Sun」は、ジャマイカの若きスター、クロニクスを迎えたPJ流のレゲエ。以前『Walk Alone』でトゥイートとレゲエ調の曲をデュエットしていたことがあるが、カリブ諸国からの影響も強いニューオーリンズではレゲエなどの要素が入ってくるのは自然なこと。

ワーレイを招いた「So Lonely」はタイトルに反して(?)明るくパーカッシヴなアップ・チューン。ファレルがプロデュースしたのかと思うような曲だが、ブラス・バンドぽいホーンが入ってくるあたりはニューオーリンズで、今ならジョン・バティステ風とも言えそう。

「A Lil Too Heavy」はレディシとのデュエット(「Anything For You」)にも通じるシンプルなバラード。最後の「The Better Benediction」は、『Gospel According To PJ』などで共演していたザカルディ・コルテスとウォールズ・グループのダレルに加え、ジーン・ムーア、ティム・ロジャース、サモー(この人は要注目!)といった若手〜中堅ゴスペル・シンガーたちとのマイク・リレー。ミディアム・テンポのリラックスした曲で、ルーツのゴスペルに着地する。PJの素顔を伝えるような曲と言える。

ザカルディ・コルテスとウォールズ・グループのダレルとは、Tiny Desk(Home)Concertでも共演していましたね。

次回(第2回)は、5月13日に新作『Red Balloon』をリリースするタンク・アンド・ザ・バンガスを中心に、彼らのバックグラウンドや人脈に触れつつ、ニューオーリンズの音楽や食、歴史的名所などに斬り込んでいく予定(だがアップ日は未定)。トロンボーン・ショーティやビッグ・フリーダの話もしたい。…..と書きながら、Cafe Du Monde、Gumbo Shop、Dooky Chase、Mother'sなどを思い出し、お腹が鳴り始めた。