コミュニケーションゲーム:ポカンゲームのプレイ記録 後編

おたまじゃくし研究所では、ハーモニーのあるコミュニケーションを実現するために、人間同士の話し合いデータを研究しています! note では、話し合いの研究成果や分析方法を公開しています。なお、話し合いの計測には、Zoom 録音データを分析する Hylable Adapter for Zoom を使いました。

※ 普段、研究論文ばかり書いているので気を抜くと文章が堅くなりますが、頑張って柔らかくしています!スキやコメントなどお待ちしています!

ポカンゲームとは

ポカンゲームとは、自分のコミュニティでは常識だが、他の人達はポカンとする一文を出題し、その内容を推測し合うゲームです。ルールはこちら

【お題】

自分のまわり(特定コミュニティ)では「常識」なことで、自分以外のみんなにはわからなそうなハナシをしてください。

条件は以下です。

・一文で表現すること(スライドに書いておくといいかも)

・自分の思い入れのあるテーマであること

・略語は用いないこと(例:KPI)

どんな話をしていたか、のぞいてみよう

以前、おたま研で行ったポカンゲームのデータをもとに、ディスカッションの分析を行いました。

そして、前回はこのポカンゲームで実際にでたお題や話し合いを、長尾研究員、角研究員、水本所長の3名のターンについて紹介しました。

今回はその後編です。井上研究員・仲山研究員・柳楽研究員が出したお題と、その話し合いについて、リプレイを見ていきましょう。

井上研究員のターン

「これ、何の研究?」

次は井上研究員のターンです。ご自身の修士論文(20年前!)のタイトルが出題されました。これを見れば「何の病気に関する研究か」がすぐに分かるので、それを推測するというクイズでした。

研究員たちは、そもそも読み方がわからないところから質問を始めます

「oligodeoxynucleotide はパスワードによさそう」→はい

「oligo は糖では?」→はい

「デオキシリボ核酸ってDNA?そういえば背景にDNAがある」→はい

「経皮っていうことは塗り薬?」→はい

「CpG はなんだろう」→これは解説なしでは分からないだろう

「Th1 は略語っぽいけど何?」→ヘルパーT細胞1型のこと

「内臓の病気?身体の外側の病気?」→両方

「がん?」→違う

「カニとかのアレルギー?」→正解

ということで、長尾研究員が正解にたどり着きました。カニじゃなくてアレルギーの方です。

アレルギーは、Th1とTh2 のバランスが崩れることで起こると言われているので、 CpG-oligo… を塗ることでそのバランスを変えることでその治療を目指すという研究だったのでした。

さらに、井上研究員は別のお題

「ウィルスの遺伝的類似性」、「シグナル伝達応答性の遺伝的エレメント」についても他の研究員をポカンとさせ、解説をしてくれました。

会話パターン

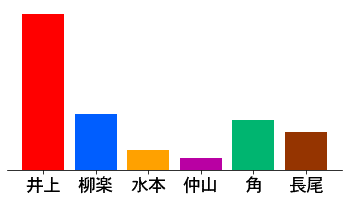

ここでも同じく、井上研究員が一番多く発言していました。

発話量の時間変化グラフを見ると、水本所長の時と同様に、回答が出るまでは出題者の井上研究員(赤)は回答に答える程度になり、回答が出たあとはしっかり解説していることがわかります。

回答が出たあとに山が高くなっているのは、みんなが「あーアレルギーか!」という声を出していることが理由です。

仲山研究員のターン

「この文、どういう意味?」

仲山研究員(法学部出身)が出したお題は

「この文章は、正当防衛かどうかを争うときの文ですが、どういう意味?」

でした。

他の研究員たちは、何か法律に関することというのは分かったものの、単語の意味がなかなか取れませんでした。

「無価値ってどういうこと?」

「偶然防衛ってなんだ?」

まずは、偶然防衛についていくつか質問が出ました

「傷つけようと思っていない攻撃?」→いいえ。傷つけようと思っている。

「強盗しようとしたら相手が偶然柔道の有段者だった?」→それは正当防衛

「やみくもに攻撃したらあたったということ?」→イエス

ここで仲山研究員からヒントが3つ出されました

1.偶然防衛とは:こちらが命を狙っていたら、こちらが知らないうちに相手もこちらを狙っていたので、意図せず正当防衛の状態になっていたこと。

2.無価値とは:無価値のドイツ語は Unwelt。仲山研究員の指導教員は「反価値」の方が正確じゃないかと考えていた。

3.この質問は、裁判において正当防衛が成立するかどうかの話をしている

ここで、水本所長が正解にたどり着きました。

結果無価値論は「結果のネガティブな意味を重視する立場」

行為無価値論は「行為のネガティブな意味を重視する立場」

つまり、前者の立場では、意図に関わらず結果的に正当防衛になったので無罪。後者は、そもそも防衛ではなく殺す意図を持っていたので有罪。

そして、仲山研究員が解説してくれました。

結果無価値論は「客観主義」、行為無価値論は「主観主義」と言われ、正当防衛の判断にAの主観的な意思を評価するかという違いがあります。これが結論にまで影響する仮想的な事件についての文章だったのでした。

その後は、刑法の論文で出てくる、生々しい状況描写(「夫婦の仲が悪かった」みたいな説明が出てくる)や、独特な事例の名前の付け方(泥棒事例、救急車事例、大阪南港事件)について教えてくれました。

会話パターン

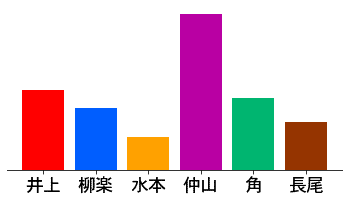

やはり、出題者の仲山研究員が一番多く発言しています。

発話量の時間変化を見ると、他と大きく違うことがあります。それは、このターンだけ1時間近く話しているということです。

約3分半で水本所長が回答は出しているのですが、所長も含めて全員が「わかったようなわからないような」という状態が続きます。まとまった解説はそこから2分かかり、さらに他の事例も交えた会話が続きました。

裁判や殺人という、議論したくなる話題だったのが理由かもしれません。

柳楽研究員のターン

「この手の問題って、どの手の問題?」

最後は柳楽研究員のターンでした。

「この手の問題って、どの手の問題?」

水本所長はコンピュータサイエンス出身という点で柳楽研究員と背景は共通なものの、ピッタリとは分かりませんでした。まずは、みんなで言葉の意味や文脈を探っていきます。

「競技プログラミング系の問題?」→はい

「競技プログラミングって何?」→それはあとで

「ダイクストラやベルマンフォードは人の名前?」→はい

「巡回セールスマン問題?」→いいえ

ここで大ヒント。1文が追加されました。

(ただし大ヒントだったのは水本所長だけでした)

ここで、柳楽研究員が正解とその解説を行います。

答えは「最短経路問題」でした。これは路線検索アプリのような、2つの地点を結ぶ最も短い経路を求めたい問題のことです。経路や問題によって効率的なアルゴリズムが異なることを説明していたのでした。

柳楽研究員は大学で競技プログラミングをやっていたのもあり、こういったアルゴリズムに詳しいことから、出題したのでした。

会話パターン

ここでも柳楽研究員が一番多く話しています。普段はあまり多くは話さないのですが(例:オンライン飲み会実験)、それとは大きく異なりました。

発話量の時間変化を見ると、回答が出たあとにまとめて説明がされていました。その後は、他の研究員から「そんなことどこで学んだの?」「競技プログラミングって何?」というような、柳楽研究員(青)のバックグラウンドに関する質問や会話が行われました。

まとめ

今回は、前編に引き続きおたま研のメンバーで実際に行ったポカンゲームの記録を紹介しました。初めて見た文章ばかりで、非常に頭を使って疲れましたが、世界の広がるとてもおもしろいゲームになりました。

もしお題を見ても「ポカンとしなかった!」という方は、その研究員と同じ常識を共有しています。ぜひ SNS やコメントなどで教えてください!

このゲームはやってみるのが一番楽しいので、ぜひやってみてください!

執筆:おたまじゃくし研究所所長 水本武志