【後手番戦法】33金型腰掛け銀(2024年版)前編

33金型腰掛け銀について

コンセプト

今回紹介する33金型腰掛け銀のコンセプトは、研究にハメることです。

以前わたしが紹介した段階では、プロ棋戦での登場はなかったですが、時を経て時々採用されるようになりました。

33金型早繰り銀は自ら攻めていく角換わりでしたが、33金型腰掛け銀は徹底した待機策です。

33金型にしている得がいくつかあり、一つは45桂馬速攻に強いこと。

そして、早繰り銀にも耐性があります。

残るは腰掛け銀からの持久戦ですが、後手からゆったりした展開になるのは、むしろ望むところです。

駒組について

通常の角換わりの手順で、33角と上がるのが33金型の将棋の立ち上がり。

手損はあまり気にしない戦法なので、初手34歩スタートでも大丈夫です。

今回はスタンダードな駒組での紹介になります。

後手の駒組は、42玉を優先していきます。

後手にとって価値の高い手になります。

52金型もありますが、最終的に62金81飛型を目指していきます。

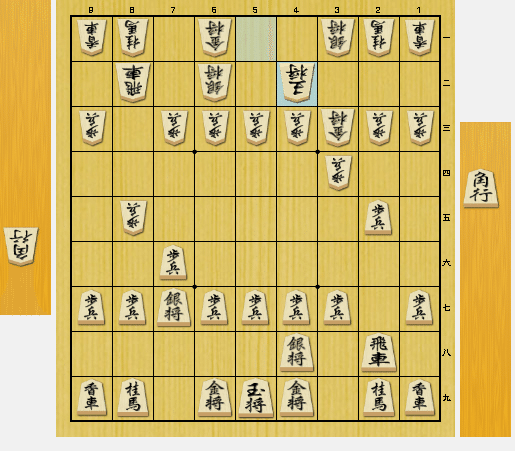

対早繰り銀

実は33金型だと早繰り銀が受けやすいという背景があります。

基本図から、36歩に64歩とします。

早繰り銀に対しては一直線に腰掛け銀で対応していきます。

15角があるため、68玉や16歩は必要経費。

上図から、35歩と攻め合っても、

37銀と下がらざるを得ません。

最速で早繰り銀を目指しても間に合わない様ではおかしいです。

上図37銀から35歩と抑えて後手バランスを取るのは難しいですが早繰り銀の出鼻を挫いて速攻をいなしている印象です。

一例ではありますが、雁木の様に43銀と使うのが面白い構想です。

52金の方が、43銀と連結させられるためこの場合は固める陣形を組んだ方が良さそうです。

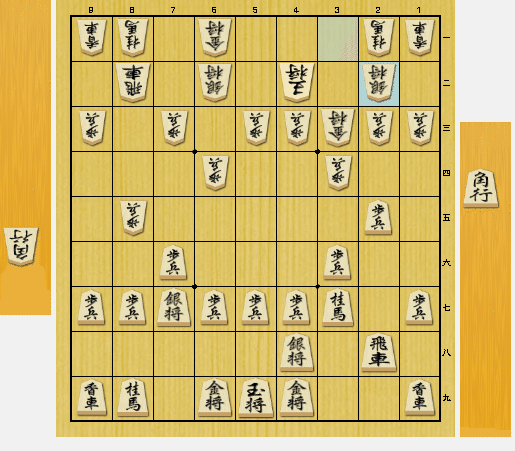

対45桂馬速攻

45桂馬速攻については、簡単に触れて終わろうと思います。

後手の進行は早繰り銀と同様です。

ここで桂馬を跳ねてきた場合後手は22銀とします。

いかにも弱そうなこの陣形ですが、実は45桂馬速攻に強い陣形なのです。

ウォーズ初段帯で体感二割の人は侮って桂馬速攻で潰そうとやってきます。

後手としては、端歩を突きます。

端歩は33金型腰掛け銀では取り合えず突いておけば損はないくらいの手です。

特に14歩は後の展開に関わって来るので、可能であれば15歩と突きこしておきましょう。

勇猛果敢に桂馬が跳ねてきたとしましょう。

と、こういった具合で失敗に終わります。

これは、通常の45桂馬速攻でもある失敗パターンです。

「そ、そうだ! 3筋の突き捨て忘れてた。通るに決まってるんだ!」

いえ、その手には34金があり無効です。

これが33金型のメリットと呼べるもので3筋の突き捨てに対して強く対応出来るのです。

ただし、56角と打たれる変化が結構大変だったりするので興味ある人は調べてみてください。後手良しなので、研究は気楽かと思います。

対腰掛け銀

端歩を突いたのは、駒組をするかの態度を聞くためです。

居玉陣形を崩して貰わないと何だかんだで45桂馬速攻が怖いのです。

上図より、通常の腰掛け銀を目指した場合の進行を見ていきましょう。

端歩問題-△15歩型

上図から先手が端歩を返してくるのかはかなり悩ましいです。

今回は、15歩を取れた場合の進行です。

更に手を進めます。

部分的に見たことがある局面ではないでしょうか?

ここから、後手側が一番うまくいった場合の手を見ていきましょう。

上図より、79玉と固める手は一見すると普通の手に見えます。

79玉を見て、32金とします。

ここで99%の人がここで飛車先交換をしてきます。

飛車先交換に対して、後手は自然に銀冠を組めたというのが主張です。

将来的に銀冠に組みたいので、15歩の位がかなり重要になってくるのです。

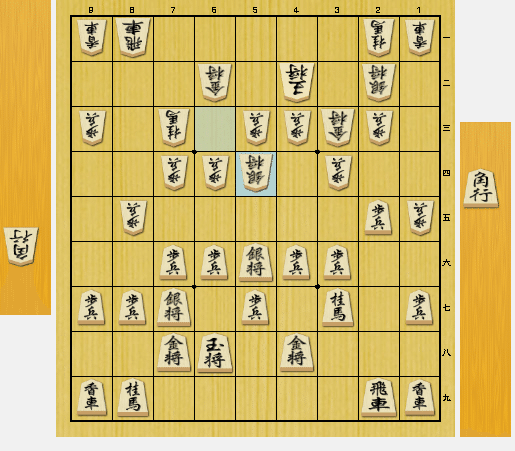

対88玉型

この局面でもまだ端歩を突いていきます。

先手はこの持ち歩を上手く使いたいところ。

75歩はどうか?

75歩には63銀とします。

63銀に75歩は取れる!

というのが、覚えておきたい手です。

この手には、65桂馬が気持ちの良い活用になります。

65桂馬は当然同歩ですが、そこで76歩として、66角があまりにも痛い一手です。

この進行は、端歩の関係こそ一致しませんが、実戦で出た変化です。

88玉型だからこそこの角が痛打になりました。

そして、88玉型にした上で、95歩まで取られると、終盤の玉の広さで差が出てしまいます。

病む終えず、96歩としてきますが、この局面は後手から65歩と仕掛ける権利があります。

65歩同歩66銀に33角と好所に設置出来るのが銀冠に組んだ特権です。

角のラインが玉を睨んで煩く、後手十分だと言えるでしょう。

角で2筋も厚くなっています。

上図より、67歩と受けた後は、75歩同歩86歩同歩同飛87歩81飛車と進みます(下図)

次の76歩からの垂らしが厳しいです。

ソフトの候補手には、79玉が挙がって来る始末です(最善は45桂馬らしい)。

かといって、66歩を省略すると、75歩同歩65桂馬から攻める切っ掛けを与えてしまいます。

この局面自体若干後手に触れています(-100点程度)。

これで後手勝ちというわけではないですが、不利である後手番でアドバンテージを得らていると思えばこの周辺の手筋を調べるのも気分が良いでしょう。

単純に突き捨てからのこの攻めは相居飛車であれば頻出なので、調べておいて損はなさそうです。

もう察している方もいるでしょうが、そもそも88玉型が良くないのです。

端歩を突くというのは、後手(この記事の読者さん)だけがその局面に誘導する罠……。

「端歩を意図的に突いて、知らない先手を狩るのです」

対79玉型

先にネタバレすると、79玉型はきちんと手強いです。

ただ、66歩省略型はきちんと倒せるので頑張りましょう。。

66歩省略+79玉型での飛車先交換はかなり危険です。

65桂馬がかなり厳しいのです。

65桂馬に対して、

ⅰ)66銀or88銀:59角38金86歩同角成

※88銀には39角もある。桂馬と連動した攻め。

ⅱ)68銀には33角

33角が露骨な手なので、多分68銀としてくる人はいない。

実戦的には桂馬を食い破る人も多いだろう。

24歩が強い人がしてきそうなそれっぽい手。

怪しくていかにも取れない雰囲気である。この局面は取っても取らなくてもそんなに大差はない。

銀が手駒になったためこの手が生じる。

39金37角成49金は瞬間的に桂銀交換だが、46馬が飛車香両取りで良い。

という訳で、66歩がどれだけ先手にとって価値の高い手かわかって頂けたかと思う。

さて、ここからがとっても地獄です。

あんまりやることがありません。

忙殺と言う言葉もありますが、退屈も人を殺します。

この局面では本当にやることがないので、ひとまず端歩は突いておきます。

何故地獄なのかというと、88玉型にしてくれないと、63の銀が動かしにくいのです。いつでも75歩があります。

※88玉としてきた場合は54銀から65歩は常に狙いましょう。

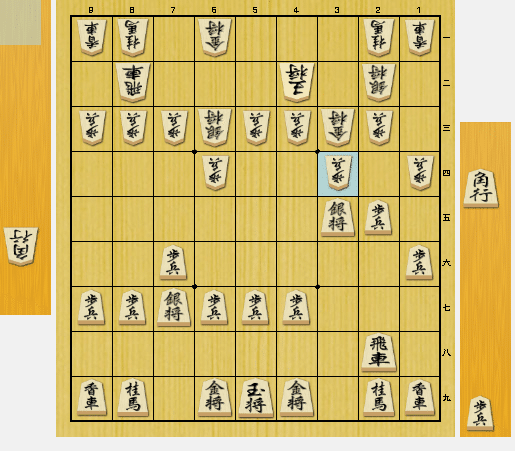

結論

結論ですが、45歩46角型が最強で後手からの打開はありません。

68玉型でも同様で、45歩46角型が強過ぎです。

お手持ちのソフトなどで検討してみてください。

玉の反復横跳びか、先手は固め、後手はバランスを保つ千日手のような展開になります。

以前調べた時も、同様の展開をどう打開するか悩んで結局答えは出ませんでした。

そりゃそうですよね。

最強のソフトが打開出来ないんだから。

わたしが高段者クラスの高い棋力を持っていたら変わるかもしれませんが、無理でした。

ソフトの最善通り進めると上記の様な局面になります。

ここが想定局面であり飽和的局面です。

結論千日手だと思われます。

後手番なので、無理に打開する必要はなく……。仕掛けた方が悪くなると思われます。

この結論は、むしろ先手にとって大変なんじゃないかとも思います。

だってこれ一手損角換わりでも出来るし。

それを前提として第95期棋聖戦渡辺-山崎戦を見てください。

山崎先生の手損の意味合いが少し違って見えてくるかもしれません。

飽和局面で勝ちに行くというより、渡辺山崎戦の様に32金型のタイミングを遅らせて、相手の陣形に隙が出来るのを待つというのが有力なのかもしれません。

※88玉を待つ、48金が58金に移動するのを待つ。

ただ、調べてみて思ったのが「これ先手もってどうやって打開するの?」

一手損角換わりの対策決定版が早繰り銀ですが、先程紹介してませんでしたが、

実は、腰掛け銀間に合ってなくても響きが薄いです。

軽く調べてた限りだと、

72金を素直に組むと71角で即死しそうなので、58金や72金を経由する必要はありそうです。

つまり……合流しそうです。

一手損角換わりでも大丈夫は個人的に否定したかったんですけどね……。

山崎先生がされてるなら、頷くしか出来ません。

今後の課題としては、先手からの打開策を視野にいれてやっていこうかと思ってます。もし、角換わり後手33金型で千日手が結論とかなったりする未来があるのかもしれません。

いや、ないか。

これからプロ棋戦で登場するのかを楽しみしてみましょう。

追記

実は下書きはある程度書いてます。

ただ、文字数が膨大になったためかなり減らしました。

※下は右玉対策の下書き。

人に見せるものでもないので、どういう下書き(プロトタイプ)なのか、というのは有料記事にしておこうかなと思ってます。

次回予告

68玉型に関しては、79玉型の記事と同内容になる可能性が高いので省略するかもです。

右玉や角交換にならなかった場合の対応について追っていきます。

思ったより手強いので、先手からどうやって打開するのかも考えないといけませんね。

お楽しみに。

それから次回の記事を公開したら、一年くらい執筆お休みになると思います。思い残すことがないように面白い記事に出来るように頑張るので、ぜひぜひ読んでみてください。