2024に遊んでよかったゲーム8選

まえがき

2024年、ざっと30本ほどのゲームをクリアした。

去年はクリア後の感想をTwitterに投稿することを習慣化していたがやめてしまった。

ただ、感想はどこかにリリースしたい…ので、本noteとして供養する。

順位づけも性に合わず、今年リリースしたタイトルにも限定しないため、

「2024に遊んでよかったゲーム(およそ)8選」ということで。

感想の似たタイトルの項目をまとめているので実際は8本以上ある。ご愛嬌!

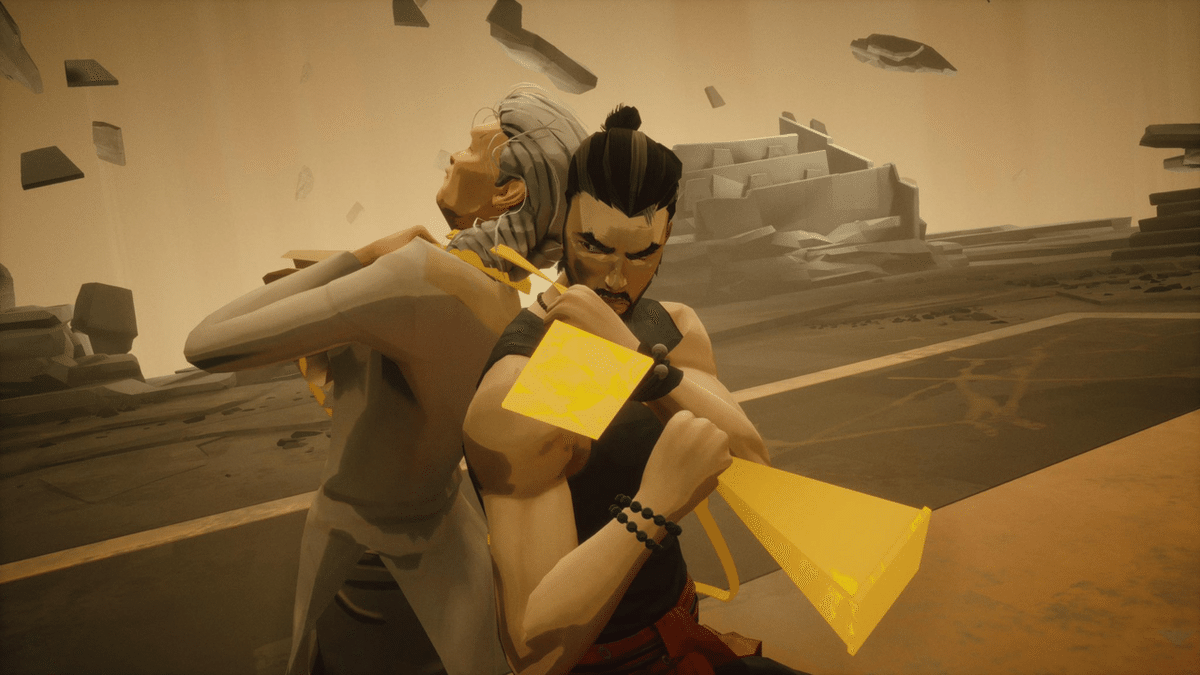

①Sifu

Sifuは、導入があまり丁寧じゃない。

弱攻撃、強攻撃、投げ、ガード、回避、見切り回避、武器攻撃..などなど、非常に要素が多く、使い分け方が分からない。

説明はほとんど冒頭のチュートリアルで連続して行われ、身につかない。

ゲームテンポの速さもあってかアクション重量感がなく、最初はあまり気持ちよくない。

1ステージ目は比較的易しいため、死にながら「なんとなく」第2ステージにたどり着くも、難易度が跳ね上がりボコボコにされた。

初めて遊んだ際はそこで挫折してしまったし、

ネットの評判を見ている限りでも同じような体験のプレイヤーが多いように思える。格闘家ショーンの洗礼。

攻略の要となるのは、ガードを押しながらスティックを倒す「見切り回避」やジャスト防御などの多彩な防御手段を駆使することで、

他のゲームの手癖で回避やガードだけに頼ろうとすると非常に難しい

..ということを、ネットで下調べをして知った。

遊び方を理解してからは、戦闘の味わいが増していく。

防御も攻撃も敵の「体幹」を目的に集約したシステムだが、

SEKIROなどと大きく違うのは集団戦に特化している点で、

ロックオンも無しで、流動的かつハイペースに、「選択」の連続が訪れる。

敵を途中まで攻撃してから囲まれた時、リスクを冒して削り切るまで攻めるのか、密集を利用して敵同士をぶつけあうのか、一度引いて遠くからアイテムを投げるのか..。

多彩な要素が用意されているからこそ、熟練するほどバトルがプレイヤーの自己表現の場となる。

最初は重量感がないと感じたアクションも、軽やかなレスポンスによって一挙手一投足で意図した動きができる、本作ならではの手触りと強みに変わる。

また、死亡をする度に歳をとる「年齢」システムがあり、残機に似た機能を持つ。

70を超えるまでにラスボスを倒す必要があるため、一度クリアしたステージを繰り返し遊び、死亡回数を減らして効率化していくことになる。

難易度の高さもあって最初は面倒に感じたが、腕の上達によってまるでプレイ体験が変わる今作の戦闘の深さと噛み合い、気づけば周回が心地よくなっていた。

鍛錬を重ね、馴染んだ頃に新たステージに挑戦する..というサイクル。

そこで得られる、格闘ゲームや、モンハンなどのマルチのゲームに通づるような「熟練」の感覚はシングルプレイのゲームでは珍しい。RTA的とも言える。

ショートカットなども用意されており、ゲームとしても周回前提の作りになっている。

最終的には大好きなゲームになったわけだが、その面白さの境地に至れたのは、間違いなくゲーム外で「遊び方」の前提を予習した上で望んだからだった。

本作の戦闘の面白さや深さは、アクションの選択肢の多さの上に成り立っており、複雑さを伴う。

それらの各要素をプレイヤーに伝えることと、何よりも「遊び方」を学ばせることは非常に難しいと思わせる一作でもあった。

②Outer Wilds

Sifuに続き、数年越しにクリアしたタイトル第二弾。

発売年の2019に購入し、その間に何度も起動と挫折を繰り返してきた。

クリアの経緯も同じく知人から遊び方のアドバイスをもらったからで、そこから脳内でハマる感覚があり一気に引き込まれた。

間違いなく、今年遊んだ中で一番衝撃を受けたタイトル。

内容としては「宇宙考古学アドベンチャー」とでも呼べる意欲作で、

基本的には複数の惑星を持つ星系を飛び回り探索をして、世界についての理解を深めていくゲーム。

世界はタイムループに沿って動いており、20分ほどの探索でリセットされる。

その構成が可能にするのは「不可逆な環境の変化」で、核にあるブラックホールに巻き込まれる惑星、対となった二重惑星の間を砂時計のように砂が移動するなど、 変化の仕方も様々。

リセットされる前提だからこそ、地形や環境の大きな変化を伴う大仕掛けが向かう先々で起きる。

進行は完全にオープンで、各惑星を探索することで世界の歴史やこの世界の物理法則のルール、プレイヤーの目的が明かされていく。

多くの場合、ヒントからさらに他の惑星に誘導され、連鎖的に目的が生まれていく。

一度訪れた惑星も、新たな学びを経て再訪すると見え方が変わる。「探索→発見→学び→探索」のサイクルは、全てプレイヤー主導のため能動的で、戦闘が一切ないのに壮大な冒険に感じる

また、機械仕掛けのように動き、生物のほとんど登場しない宇宙の舞台は、ともするとシステマチックに感じられそうだが、

本作は非常に温かみのある、パーソナルな話でもある。人間の好奇心と宇宙の神秘、人との繋がりの尊さといった普遍的なテーマが、「音楽」を一つの軸として語られる。

本作のディレクターのAlex Beachum氏はドキュメンタリーでのインタビューで「ゼルダの伝説」シリーズのファンであることを公言しており、

制作のきっかけの一つとして、「スカイウォードソード」がシリーズの原点からかけ離れたリニアで誘導の強い体験(私の解釈を含む引用)であったことへのレスポンスとして生まれたことを語っている。

並行して開発されていたにも関わらず、その後「ゼルダ」の続編として好奇心や探索と発見の遊びに立ち戻った「ブレスオブザワイルド」と「Outer Wilds」の体験に共通したエッセンスを感じるのは、不思議な縁とデザインの系譜を感じられて面白い。

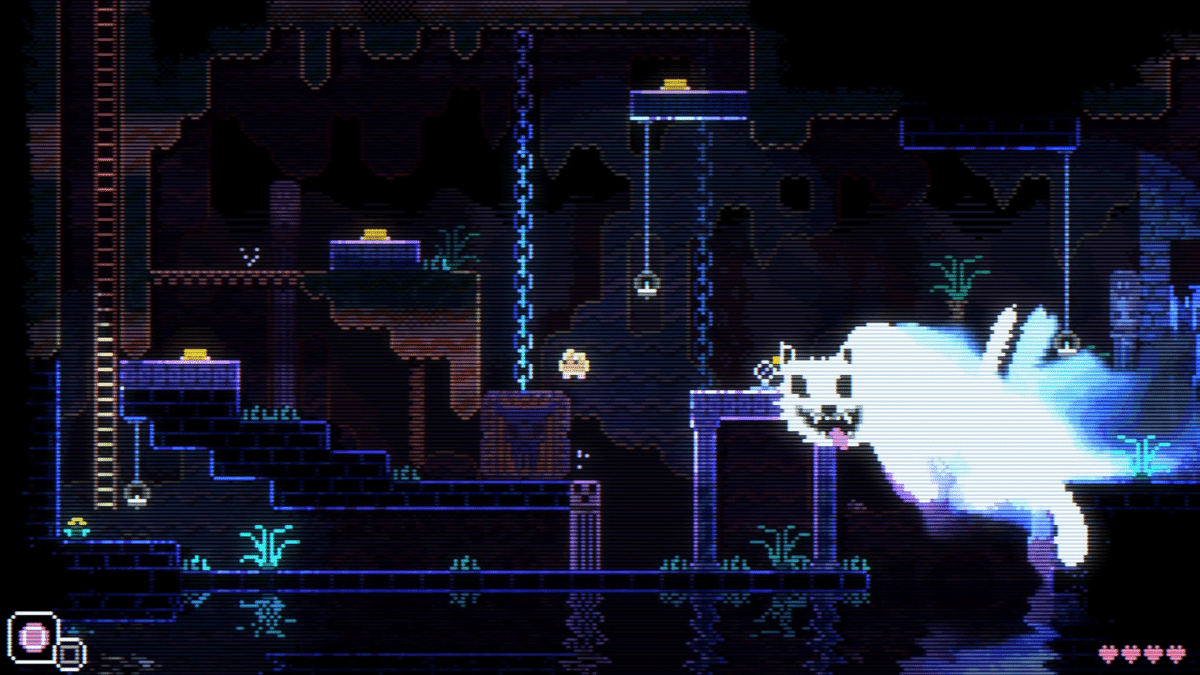

③Animal Well

メトロイドヴァニアに属するインディーゲームは数多とあり、クオリティが高い作品も多いが、ジャンルとしての進化は少ない。

ローグライクにメトロイドヴァニア要素を取り入れた「Dead Cells」など、他ジャンルと組み合わせる例はあるが、

基本である「アビリティを手に入れて探索範囲を広げ、その先でまた新しいアビリティを見つける」サイクルはジャンルが生まれた時から大きく変化していない。

Animal Wellはその基本構成から見直した稀有な作品だった。

かなり序盤の段階からマップが開け、決まった進行の順番がなく、行き止まりも少ない。

アビリティの入手順もプレイヤー次第となる。

ソウルシリーズの影響も強く受けた「Hollow Knight」も、進行の自由度が高いメトロイドヴァニアとして革新的な作品だったが、本作はそれ以上に極端にオープンな作りに寄っている。

インタラクションにも富んでいるので動き回るだけで楽しい

また、アビリティも非常に特徴的で、ヨーヨー、プリズビー、シャボン玉など、一見どう使うのが分からないものがほとんど。

マップは迷路状に広がりつつも、格子状の部屋の連続のような配置で、戦闘やプラットフォーミングよりも各部屋での謎解きがメインとなる。

各アビリティを使って試行錯誤し、新しい活用法を発見して次に進む..という構成は、一画面完結型のパズルゲームに近い。

解放するアビリティの数自体は少なく、主に学んだ知識の積み重ねで探索範囲を広げていく。

上記の「Outer Wilds」や本作のように、解放されるアビリティではなく、

プレイヤーの知識の積み重ねによって攻略・進行するいくつかのゲームを指す「Metroidbrania」という名称を今年からよく見るようになった。

(Metroidvania + Brainの造語。vania消えてるやん。)

ジャンルとして定義づけすることは、作りの標準化にも繋がりうるリスクもあるが、

体系化して分析されたり、様々なジャンルに取り入れられれば非常に興味深いトレンドとなりうるだろう。

ちなみに同時期に出た「Leap Year」もこの類の作品で、美しい構成のゲームだった。

④Splatoon 3 Side Order (+ Balatro)

昔からローグライクは苦手なジャンルの一つだったが、2023年末から2024年にかけていくつかクリアした作品があった。

特にきっかけとなったのは「God of War Ragnarok: Valhalla」と「スプラトゥーン3 サイドオーダー」の二つのDLCだった。

共通しているのは以下の2点だろう

サイクル間の強化要素の比重が高く、周回を重ねるとかなり難易度が下がってクリアに至れるため、体験としてリニアなゲームの遊びに近い

本編を遊んでいることで、自分の中で遊び方の土台ができている

スプラトゥーン3のDLCは特に、元々のSplatoonのゲーム性とローグライクの相性が非常に良いと感じさせた。

武器ごとの特色が際立っており、射程、インク効率、回復速度、塗り効率など、パラメータとして調整できる要素が多く、どれも手触りに直結して直感的だ。

例えばローラーとチャージャーを比べると、片や近接、片や遠距離でまるでプレイ体験が異なる。

ローグライクの魅力の一つとして、サイクルごとにランダムで入手する強化によって、シナジーを意識して以降の強化を選択し、突貫的にビルドを構築していく感覚は大きいと思うが、スプラトゥーンの武器ごとのピーキーな特性はこのシナジーを意識させやすい。

「連射できてホーミングするチャージャー」、「高速で多くの敵に突進できるローラー」などは、スプラトゥーンを普通に対戦で遊んでいても試したくなるアクションだ。

その他にも、任天堂が打ち出すはじめて(?)のローグライクとして、細かな良いデザインに満ちたゲームだが、

そのあたりはニカイドウレンジ氏がnoteでまとめているのでぜひ読んでもらいたい。

そして、ローグライク繋がりだと今年は「Balatro」も刺さった。

Side Orderに比べると、作りはかなりトラディショナルなローグライクでありながら、自分にしては珍しくクリアまで熱中した。

デザインの秀逸さや細かな演出の気持ちよさもさることながら、

やはりポーカーのルールの前提知識の土台があることと、シナジーのイメージのしやすさが大きな要因だったと感じる。

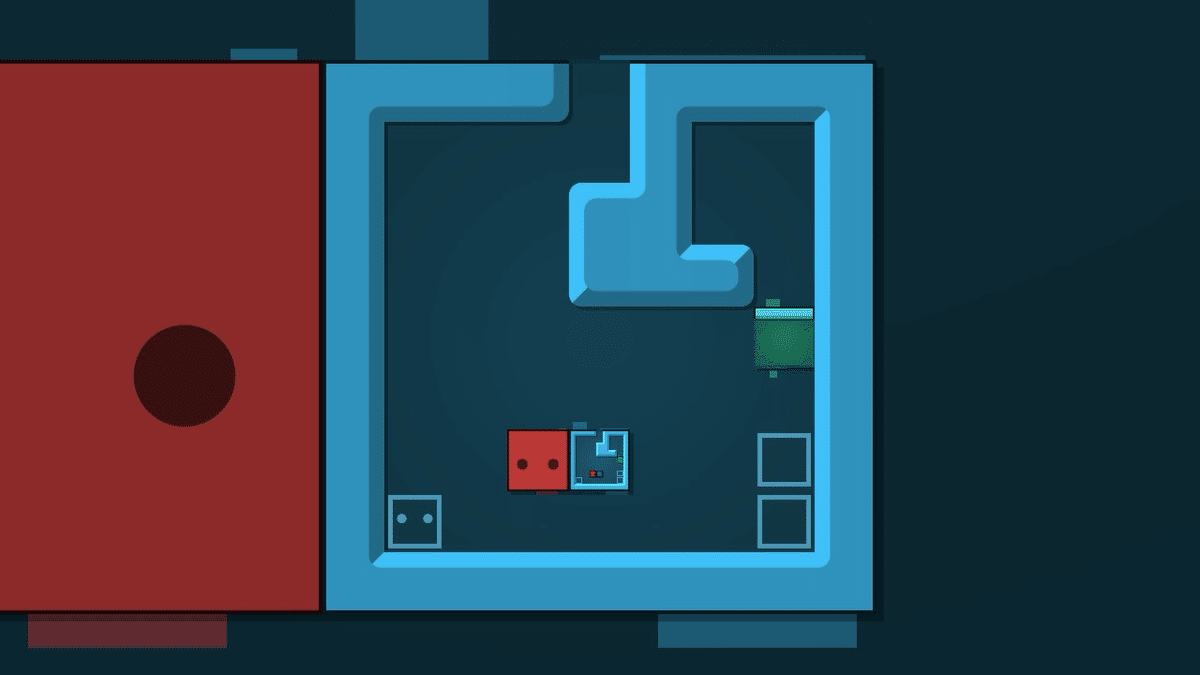

⑤Patrick's Parabox

2024年発売じゃない作品をもうひとつ。

Patrick’s Paraboxはブロックを押して特定の場所まで運ぶ、いわゆる「倉庫版」タイプのゲーム。

一見シンプルに見えるが、特徴は「入れ子」の構造で、押すブロック自体に部屋として入れることがある。

そしてギミックはどんどん発展し、「箱の中に別の箱を入れる」「ループ構造」「反転」「コピー」「フラクタル構造」など、様々なアイデアとそれを活かした謎解きが展開される。

画像とテキストだと伝えづらいので、ぜひトレーラーを見てほしい

真に凄いと感じたのは、論理や構造が複雑化する中でも、クリアするだけならそれほど難易度が高くないことだ。

ゲームはワールド方式で進行し、各ワールドは一つのギミックやアイデアを軸に展開する。

例えば最初のステージは「反転」の機能紹介、次にそれを使った謎解き、次に更なる応用..と、少しずつ発展していく。

各ワールドの終盤になると難易度は上がるが、次のワールドに到達するとまた新しいギミックの紹介から始まるため、パズルゲームでは稀なほどテンポが良い。

また、一つ一つのパズルは、毎回新しいシステムの理解をもたらす。

各ギミックや、異なるギミックを掛け合わせた時の面白い副作用やルールを「プレイヤーに体感させ、見せる」役割を持ち、科学実験にも似た推論と検証の体験となる。

非常のテンポの良い進行と発見が邪魔されないのは、この導入の丁寧さと緻密な難易度曲線の設計によるものであろう。

この感想を書いている中で、製作者のGDCでのプレゼンを発見したが、

まさに「システムの面白い発見を主軸にする」「パズル自体はシンプルに留める」ことを目指したと語られていた。しっかり作品で実現できていてすごい。

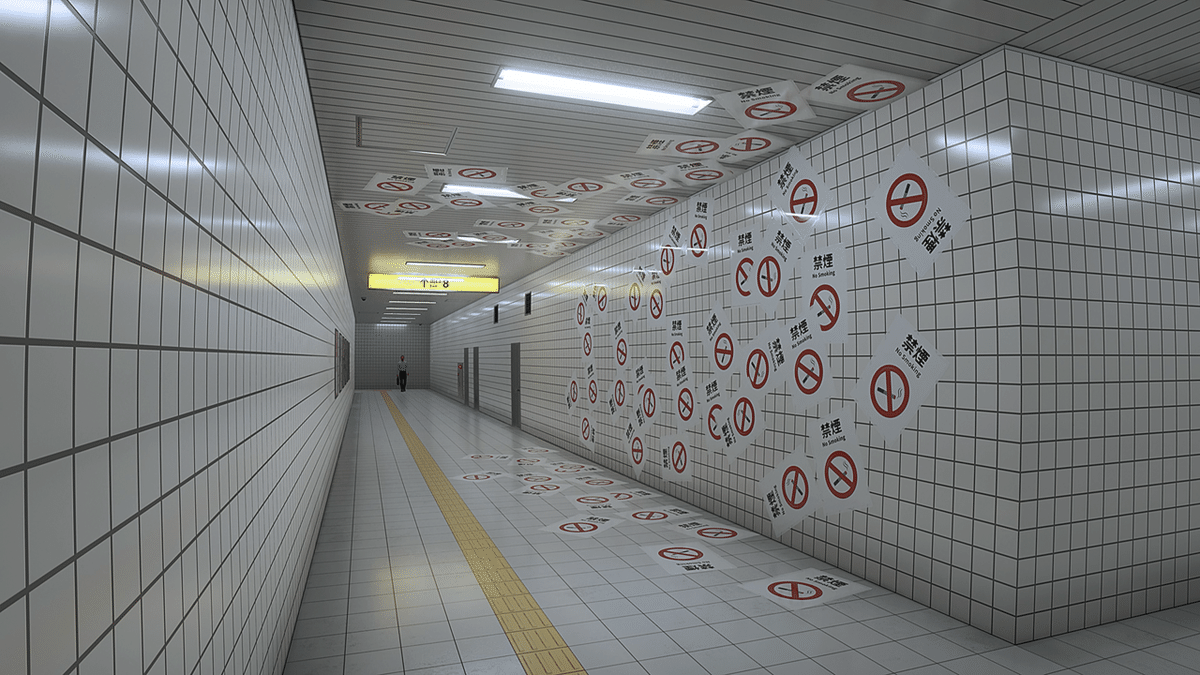

⑥8番出口(+8番のりば)

言わずと知れた、国内インディー発の大ヒット作品。

その構造は「抜け出せない地下通路のループを進み、異変があったら引き返し、なければ進む」というだけのシンプルなもの。シンプルな作りから新たな体験を生む独創性から、様々な賞も受賞した。

その面白さは語り尽くされているので詳細には書かないが、いくつか列挙する

大小や発生タイミングもさまざまな異変が混じることによる緊張感

「異変が無い」と判断することの難しさ(悪魔の証明)。異変を発見した際は演出的な恐怖に対してプレイヤー自身は「確実に引き返していい」というカタルシスを感じるが、「異変が無い」と判断して進む行動にはゲーム的なリスクと緊張感がある

8回連続で正解しないといけないことで、判断の重みが自然と増していく構成

一度発見した異変は再登場しないため、知識に頼ることができず間違い探しの遊びの根幹がブレない

2023年に発売して大ヒットとなった本作だが、翌年発売した続編である「8万のりば」では大きく遊びが変化しており、連続して遊んで比較することができたのは貴重な体験だった。

地下鉄の電車の中で異変が発生する、という状況や異変そのものの演出は似た部分もありつつ、

「8番のりば」は進む/引き返すの選択ではなく、異変への対処を考えるパズル的な側面が強い。

異変があること時は明示的に教えられ、それが何かをし、対処することが基本の遊びとなる。

続編でこれだけ違った遊びに舵を切ったこと自体、作り手の気概を感じさせるが、

似た題材や基本のシステムを、異なるゲームデザインの中に落とし込むことでどれだけ違った体験につながるかを比べる、興味深いケーススタディでもあると感じる。

⑦未解決事件は解決しないといけないから(+Her Story)

「ゲームの進行の自由度」と「決まった順番のストーリーを語ること」は、よく天秤として語られ、実際両立が難しい。

よく例に上がるのはオープンワールドのゲームで、開けた世界で探索する自由度の高いゲームでも、本筋となるストーリーは順々に目的地が提示され、非常にリニアな形で進行することが多い。

「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」では、攻略の自由度の担保のため、主軸なストーリーは過去に起きた「記憶」とし、各地でその断片を思い出す作りを採用した。

順不同に思い出し、物語のピースがつながっていく仕組みは、シンプルながらポストアポカリプス的な世界観と噛み合った鋭いアイデアだった。

こうした「ゲームに即したストーリーテリング」「ゲームでしかできないストーリーテリング」は、アドベンチャーゲームで多く実験されてきた。

近年だと「十三機兵防衛圏」もその一例で、十三人の主人公のストーリーを好きな順番で追うことができる。各ストーリーはリニアな形で進行するが、それぞれ時系列や場所、ジャンルも含めてバラバラ。

プレイヤーは頭の中で時系列や人間関係を推測しつつ、少しずつ全体像が見えてくる構成となっている。

ストーリー自体はあらかじめ決まっているものの、好きな順番で追えることで、プレイヤーの好奇心に応じる、非常に能動的な体験となっている。

本作「未解決事件は解決しないといけないから」は、また新しい切り口でストーリーテリングとゲーム性をインタラクティブ性を融合させたゲームだ。

構成としては、元警官で主人公の記憶に浮かぶ、話者も時系列も不明な様々な「証言」を、パズルのように組み合わせて、過去に起きた事件の真相を思い出していくゲームとなっている。

文脈や口調から「誰」が「いつ」発した言葉かを推測し、話者と時系列の二軸のスプレットシートのようなUIで整理していく。

正しい話者の下で、二つの連続する証言をつなぎ合わせると、正解として連結される。

また、各証言にはいくつかキーワードがハッシュタグとしてアサインされており、そこから新たな証言が追加される。

最終的な完成系、真相は決まっているものの、非常に自由度が高く、そこに至る道筋はプレイヤーそれぞれとなる。

時系列を推測しながら進行していく物語はゲームに限らず、多くの場合「正解」は作品側から明かされるものであり、

組み替えて当てること自体をパズルとして、ゲームの主軸のメカニクスとして昇華した体験は非常に新しく、短いながらも満足度の高いゲームだった。

最後に、このゲームでは話者やタイミングを推測させる上で「叙述トリック」的なミスリードが頻出するのだが、

小説における技法と比較したときの違いも非常に印象的だった。

小説における叙述トリック的な仕掛けは、明かされるよりも前に読み手が気づくことがあり、読み手の意識が物語よりも先行をしてしまうことがある。

その、「作品を出し抜いている」感覚や、答え合わせ的に正解だと明かされることはひとつのカタルシスにもなりうるが、作品が追いつくのを待つ時間が生まれる。

一方で本作の場合は、プレイヤーがミスリードに気づいたタイミングで、

推論を試し、正解であればフィードバックを受ける。

それは物語としてのカタルシスと、ゲームメカニクスとしてのカタルシスの一致に繋がる。

謎に対する回答を、ゲームの演出するタイミングではなく、

プレイヤーが答えを導き出したタイミングでゲーム側に提示出来ることは、

ミステリのゲームとして一つの革新であると感じた。

ちなみに直後に「Her Story」という、非常に似たコンセプトのゲームを遊んだ。

こちらはデータベースに残った殺人事件のインタビューの映像記録を見て、真相に迫っていくという内容。

単語を検索ウィンドウ調べると、その単語が発された映像が5件まで表示される。

映像見て、その中から気になるワードを調べる..というサイクル。

詳細な感想は割愛するが、未解決事件と比べると非常に「非ゲーム的」で、ネットサーフィンでもしているような気分になる。

似た題材やコンセプトでもまるで違った体験になっており、こちらも比較が楽しかった。

⑧ドラゴンズドグマ2 (+ELDEN RING Shadow of the Erdtree)

ローグライクに続き、個人的にオープンワールドのゲームはあまり好きでは無い。

その理由はひとえに、オープンワールドを活かしていると感じる作品が少ないから。

開けた世界の作りだからこそ楽しめる探索と発見のサイクルや、地形の遊び、選択の連続..。

そういった、一言で言うと「冒険」を感じさせる要素よりも、クエストやアクティビティが世界に点在し、順々に消化していくようなサイクルが多い。

ひとつなぎの体験ではなく、単発の遊びの連続というか。

逆に、「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」「ELDEN RING」「DEATH STRANDING」といった日本発のタイトルは刺さることが多く、いずれも少しスローテンポかつプレイヤー主導、目的地までの道中も含めて遊びに昇華したゲームだ。

「ドラゴンズドグマ2」もオープンワールドのゲームとしては非常に特殊で、あらゆる面に不親切さをはらんでいる。

ファストトラベルが自由にできないことが発売当初話題になった。街の間を行き交う牛車に乗ることできるものの、移動途中で魔物に襲われることが多い。

操作性の面でも、回避やガードなどの他のゲームなら標準的なアクションが、武器固有のアクションとなっているなど、癖が強い。

ただ、ドラゴンズドグマ2はとにかく「冒険感」が味わえるゲームだ。

危険な敵を回避しながらマップを自らの足で踏破し、過去に訪れた街にも歩いて戻る。

お金も少なく、

ファストトラベルが一般化する前の、昔のRPGの体験に近いかもしれない。

そして、システムの偶然の作用によってさまざまな突発的な出来事が起きる、「システミック」なデザインのゲームでもある。

特に上空を飛び回る「グリフィン」はダイナミックで、

街道を歩いているところにふと影が落ち、上空を見上げるとグリフィンがパトロールしている..ような静かな場面もあれば、

大型のサイクロプスを倒して疲弊したところに、グリフィンに見つかって連戦になる..といった派手なものもある。

どちらの場合でもゲームに用意された演出ではなく偶然の重なりによるもので、

プレイヤーに「自分のプレイにだけ起きている個人的なエピソード」と思わせる。

冒険感を感じさせるのに、このパーソナルな体験である感覚は重要なのだろう。

ついでにオープンワールド繋がりで、「ELDEN RING Shadow of the Erdtree」はDLCながら、今年最も没頭したタイトルだった。

ELDEN RINGの良さはもちろんのこと、本編からのマップ構成の進化に驚いた。

地形が立体的な交差したり、ダンジョンを抜けた先に別のマップに開けたりと、よりシームレスにマップ間が繋がる。

そして、ELDEN RINGの「面」の開けた作りに対して、

非常に縦に多層的な配置となっており、どんどん上ってどんどん下る。

マップが移り変わるペースも早いこともあり、プレイ感は初代ダークソウルを思わせた。

過去作の強みと、「ELDEN RING」の体験の融合は、

本編よりコンパクトであるからこそトライできたと感じるし、

DLCとしては稀有なほど挑戦的な作品だった。

今年クリアしたゲームの一覧など

ちなみに、今年クリアしたゲームの一覧はこんな感じ。

(クリア順)

1. Unravel 2

2. Cyberpunk 2077

3. Splatoon 3: Side Order

4. 龍が如く8

5. モンスターハンター: ワールド+アイスボーン

6. ドラゴンズドグマ2

7. Animal Well

8. Sifu

9. スーパーマリオrpg

10. ELDEN RING Shadow of the Erdtree

11. Prince of Persia 失われた王冠

12. ゼルダの伝説 4つの剣

13. 8番出口

14. Patrick’s Parabox

15. Leap Year

16. 祇(くにつがみ): Path of the Goddess

17. Penny’s Big Breakaway

18. 8番のりば

19. ボウと月夜の碧い花

20. Outer Wilds

21. Balatro

22. Astro Bot

23. Plucky Squire

24. Bloodborne

25. ゼルダの伝説 知恵のかりもの

26. NEVA

27. Phasmophobia

28. 未解決事件は終わらせないといけないから

29. Gone Home

30. Her Story

そのほか遊んだゲーム。きっといくつかは来年クリアする。

FF7 REBIRTH、メタファー:リファンタジオ、ユニコーンオーバーロード、オクトパストラベラー、ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者、Palworld、Chants of Sennaar、グーの惑星2、SANABI、UFO50、ペーパーマリオRPG、鉄拳8、Vampire Survivors、Pseudoregalia、Mosa Lina、Wavetale、Ship of Fools、Another Crab's Treasure、The Talos Principle、Braid 等

2024年に発売した中からトップを選ぶのも楽しいのでやっとく。

個人的 TOP 10(発売順)

- 未解決事件は終わらせないといけないから

- Balatro

- Splatoon 3 Side Order

- ドラゴンズドグマ2

- Animal Well

- Leap Year

- ELDEN RING Shadow of the Erdtree

- 祇(くにつがみ): Path of the Goddess

- ASTRO BOT

- ゼルダの伝説 知恵のかりもの

PlayStationとNintendo Switchのまとめはこんな感じ。

任天堂の大作が少なかったのもあり、例年に比べるとSwitchをほとんど遊んでいない。次世代楽しみです。

今年もよろしくお願いします!