The Fugitives 〜前編〜

彼からの依頼は、いつも他人の為のものであり

彼自身の頼み事をしてきたことはなかった。

料理店オーナーのS。

以前、彼の店では

旅に関するトークライブもやらせていただき

私が最もお世話になっている方の一人だ。

そのSに、

「猟に連れていって下さい。」

と言われた。

彼からの頼まれごとを受けるのは私の喜びであり

なんとしても応えたいと思った。

S自身は、私への気遣いからか

「獲れないならそれでもいい。しっかりと山を歩きたい。」

と言ってくれていた。

その反面「鹿が獲れたら頭蓋骨を持って帰ってもいいですか?」

などとも聞いてくる。

頭蓋骨が欲しい、という言葉から察するに

立派な雄鹿を獲って欲しいのだろう。

狩猟同行の日取りを決めたのはかなり前だった為、

Sと猟に行くより先に色々な人を狩猟に連れていき

何頭も鹿を獲っていた。

それが逆に自分へのプレッシャーにもなっていた。

肝心のSとの猟の時に鹿が獲れなかったらどうしよう。

しかも狙いは難易度の高い、大きな雄鹿だ。

猟場に選んだのは、

前に狩猟仲間が雄鹿の群れを見たというポイント。

私は初めて歩く場所だ。

どうせ雄鹿を狙うなら、と、

カメラマンのHにも声をかけた。

10日ほど前に一緒に山に入り

素敵な親子鹿の写真は撮れたが

次は雄鹿を撮りたいね、と話していた。

SとHは同い年で良き友達。

獲れても獲れなくても、

撮れても撮れなくても、

彼らと山を歩けば

楽しい一日になることだけは確信していた。

前夜の猟具の準備時には

大きな雄をきちんと解体できるよう内容を吟味し、

肉を入れる袋も多めに持った。

真っ暗なうちにHの運転で出発。

猟場を目指す間も話は弾む。

前日の猟の話になる。

歩き始めて10分で鹿を獲ってしまった、

今期で一番楽だった猟だ。

「呆気なくて少々物足りなかった」と言ったことを

この日後悔する羽目になることも知らず、

笑いあっていた。

この日も私はゾンメルスキー、

SとHはスノーシューで歩きだす。

しかししばらく暖かい日が続き

雪が溶けていることを考え、

スキーが使えなくなった時のことを考え、

Sには私のスノーシューも背負ってもらった。

カウンターでいつも色々な客と話しているS。

彼に山や狩猟の魅力を伝えれば

彼を介して多くの人に私の伝えたいことが広まる筈だ。

色々なことをできるだけ詳細に解説する。

ルートを選択するたびに私の読みを説明する。

この日一番の鍵は風だった。

入り組んだ地形の中、かなり強い風が

色々な方向から吹いてくる。

鹿が落ち着いて休んでいたり

夢中になって草を食べているのは

風が当たらない場所だろう。

鹿がいる場所を予想し

可能性が高い場所には遠回りしてでも

鹿から気付かれない角度で忍び寄りたい。

不意に視界の端に動くものを捉えた。

稜線を二頭の雄が駆けていた。

ファーストコンタクトでは

鹿に先に気付かれて逃げられたが、

やはりここは雄がつくポイントのようだ。

鹿が走ったラインに乗る。

切り立った崖沿いに、

開けた斜面を見渡しながら標高を上げる。

風を背中に受けながら、

頂上の稜線の反対側を覗いた時に

目の前に鹿の群れがいるのではないかと予想していた。

しかしその手前で鹿が出る可能性も十分にある。

風は回っている。

鹿もあちらこちらへと動き回っていてもおかしくない。

自分が何に反応したのかも分からないが

100メートルほど斜面を上った木立の奥を

無性にチェックしたい衝動にかられる。

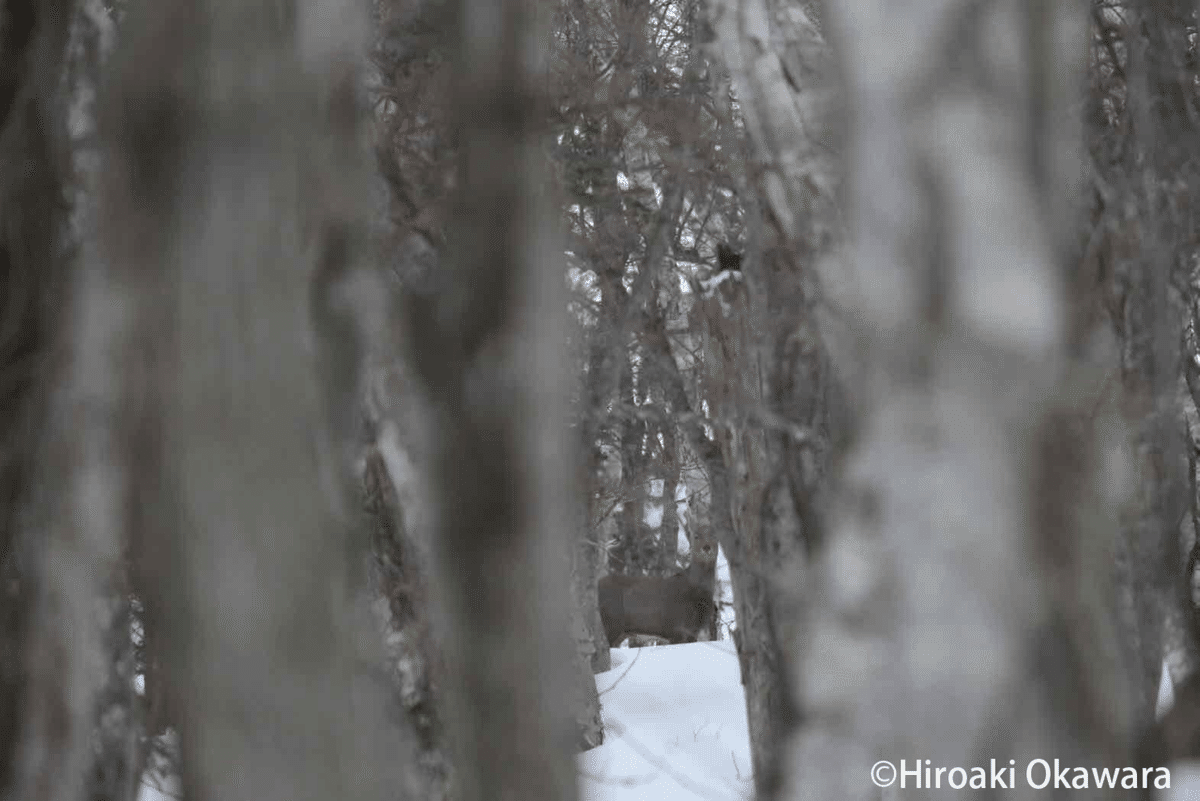

双眼鏡で覗くと、わずかな違和感の元は

やはり鹿だった。

枝分かれしていない短い角。

ピン角と呼ばれる一歳の雄だ。

後続の二人を手招きして鹿を指差す。

カメラマンのHがすぐに気づき、シャッターを切り始める。

同行はまだ3回目だが

鹿を見つける眼は格段に成長している。

Sは全く分かっていない。

無理もない。

私も狩猟一年目であれば、あの鹿は見えていないだろう。

少し鹿が動いたことで

ようやくSも鹿のシルエットを捉えることができた。

しばらく二人に鹿を観察しておいてもらいながら

次にどう動くかを考える。

すると、見ていた鹿の後ろから別の鹿が走り出した。

次々と飛び出てくる鹿。

一頭が走り始めると、群れの勢いは止まらない。

坂を上に登るかと思いきや下へと駆け下りていく。

「まだ出るぞ」とSとHに声をかける。

鹿が走り去った時にもうダメだと落胆し

後から何頭も鹿が出てくることはよくある。

自分から見えている鹿は全体の半分にも満たないのだ。

案の定、一瞬途切れてもまだ鹿が出てくる。

しんがりを務める雄は相当に大きかった。

角を振りかざして走る姿は迫力満点。

Hのカメラのシャッターが連続で切られる。

いい写真は撮れたのだろうか。

私は銃を肩から下ろし射撃体勢に入り、

走り疲れた鹿の群れが止まるのを待つ。

そして大きく右に曲がりこんだ二頭の鹿が足を止めた。

立派な雄は体が藪に隠れている。

大ぶりの雌と思われる個体は全身が見えている。

一瞬迷う。

Sは雄の方が欲しいはずだ。

しかし確実なのは雌。

何としても肉は獲りたい。

止め刺しや解体を体験させてあげたい。

結局少々遠かったが横を向いた雌に向けて発砲した。

飛び上がる雌。

視界から全ての鹿が消え去る。

仕留めたのだろうか。

この時点で午前8時。

まだ歩き始めて1時間と少しだ。

鹿が立っていた辺りを見に行く。

しばらくすると鮮やかな血痕を見つけた。

量もそれなりに散っている。

これならどこかで倒れているか

少なくとも追いつくことはできるだろうと考えた。

斜面を下に向かう数々の足跡。

手負いの鹿も群れと同じルートを辿っている。

坂を下りて行くと

足跡と足跡が大きく離れている。

大きく跳ねながら走って逃げた痕跡だ。

きっと我々が追いつくまでしばらく様子を見ていたのだろう。

足音が近づいてきたから慌てて走り出したのだ。

出血量から、相当にダメージを負っていると推測したが

弾はどこかの大きな筋肉を貫いただけで

内臓には入っていないのだろうか。

雪に残された血の跡を追うと

今度はきつい崖を降りて行っている。

二足歩行の人間にとっては相当な難所だ。

スキーを脱ぎスノーシューに履き替える。

スキーはSに背負ってもらう。

小さな尾根を越える時には音を立てないように

ゆっくりと向こう側を覗く。

なかなか追いつけないということは、

我々と同等かそれ以上のスピードで逃げている事を意味する。

半矢の鹿を追いかけるスタイルではなく、

通常の忍び猟のような歩き方に変えた。

不意に遠くの木の根元に

小さく尖った突起があるのに気づいた。

双眼鏡で確認すると

うずくまっている鹿の耳であった。

ようやく追いついたのだ。

血を流しながら、かなりな距離を走り

鹿はもう立てなくなっているだろうと思い

滑るように坂を下りて行くと、

鹿は再び立ち上がり走り出した。

私の判断が甘かった。

横たわっていたとはいえ

頭を上げて耳を立てていたということは

まだ力が残されていたということだ。

尾根の向こうに消えて行く鹿を呆然と見送る。

この時の写真をHが撮っていたが

雌だと思っていた鹿には角があり、

若い雄であったことが後で分かった。

後悔先に立たずとはこのことで、

相当厳しい斜面を進んでようやく追いついたのに

折角の絶好のチャンスを逃し、

鹿を再度追跡し始める。

出血は徐々に止まってきているようで

血の痕跡が薄くなって行く。

さらに雪も降ってきて

わずかな血を覆い隠していく。

まずい。

先を急ぐが傾斜はますます厳しさを増していく。

鹿を探しながら歩かなくてはならないのに

自分が滑落せずに歩くのが精一杯だ。

Hは大きなカメラを持ち、

Sは背負っているスキーが頻繁に枝に引っかかる。

それでもなんとかもう一度姿を捉えた。

群れの中に後脚を引きずっているものがいる。

あいつに違いない。

目を剥いて必死の表情だ。

決して軽々と逃げているわけではない。

死に物狂いで歩いているのだ。

驚いたことに鹿は猛然と急な坂を登り始めた。

稜線に上がり、反対側の緩斜面に出られると

もう我々が走っても追いつけない気がした。

足場は極めて悪い。

スノーシューではなくアイゼンが必要なくらいに

ツルツルに凍っている所もあれば

雪がグサグサになっているところは

一歩進めた足が滑り、数センチずつしか動けない。

伸縮するストックは

一番短くして使っていたがそれでも長すぎて、

石突きの根元を握りしめて氷に叩き込む。

ピッケルがあればいいのに、と思うが

あいにくそこまでの装備はない。

急すぎて普通に足を進めることはできず、

爪先ではなく膝を叩き込み

四つん這いでジリジリと登っていく。

ようやく崖を登りきる。

そこから血の跡はまだ横に続いている。

絶対に追いついてとどめを刺すのだ、と思いながらも

本当にそんなことが可能なのか、と不安もよぎる。

しばらく自分の位置情報を確認していない。

一体どこまで来てしまったのだろうか。

GPSアプリを入れている携帯を探ったところで

一気に顔が青ざめた。

いつも携帯を入れている胸のポケットのファスナーは全開。

落としてしまったのだ。

あまりにあまりな凡ミス。

個人の携帯とはいえ、紛失したら会社では始末書ものだ。

気持ちが深く落ち込む。

また、GPSがないままに

知らない山で鹿を追跡して歩い回るのは危険だ。

追跡はこれで終わりだ。

お世話になっているSに

最高の体験をして欲しかったのに

こんな中途半端な形になってしまうとは。

悔しくて、自分が情けなくて堪らない。

そして、手負いにした鹿を仕留めることができなかったことも

心に重くのしかかる。

引き金を引く、という重責。

今期はこれまで、どんなことがあっても責任を取ってきた。

このままこのシーズンを全うできると思っていたが

その夢も潰えた。

SとHに平謝りに謝る。

二人とも一切私を責めようとしないところが辛い。

稜線を辿り、最初に登ってきた時の足跡に当たれば

最短ルートで車に戻れるはずだ。

しかしSもHも、

ここまで鹿を追ってきたルートを遡り

携帯を探しながら帰ろうと言う。

滑落の危険性があるルートを

体も相当に疲れている今、また戻ることは可能なのだろうか。

また、落とした携帯が崖の下まで滑り落ちていても

全く不思議ではない。

降る雪に埋没していてもおかしくはない。

元来た道を戻っても、携帯を発見する確率は

絶望的に低いと思われた。

その時、Sが自分の体験談を話してくれた。

以前、海の中でカメラを落とした時。

水は濁り、水中は全く見えない。

でも必死に探していたところ、

不意に硬いものが足に当たり、

拾い上げたところカメラを回収できたという。

時に奇跡は起きるのだ。

これまでの自分の行動を振り返っても、

「何があっても、その時のベストを尽くす」というのは

私の基本スタンスだ。

この三人ならいけるかもしれない。

また、携帯が見つからなかったとしても、

少なくとも最後まで諦めない、という行為は

何かしらの形で次に繋がるようにも思えた。

そして我々は

さっき登ったばかりの急な崖を降り始めた。

這うように登って来た斜面は

降りる時には更に過酷で

半分近くは歩くのではなく

単にズルズルと落ちていくだけ。

スピードは速いが携帯を探すどころの騒ぎではない。

更に自分たちの足跡は、

降り続ける雪に埋もれ簡単に見失ってしまう。

何度か迷いながらも必死にルートを辿る。

そして30分以上が経過した時。

まるで落し物を誰かがきちんと置いておいてくれたかのように

見慣れた携帯が雪の上に堂々と鎮座していた。

奇跡は、本当に起きた。

私の数十メートル後ろをついて来ているSとHに

雄叫びを上げ、拳を突き上げて喜びを伝える。

体が急に軽くなり

完全に気持ちがリセットされる。

この時の事を後で二人に聞くと、

Hには、私の叫びが武士たちの鬨の声に聞こえ

まるで戦場に法螺貝が鳴り響 いているように感じたという。

Sは、私に「良かったですね」と言うのも忘れ

「これでまた狩りが再開できる」と

心の中でガッツポーズをしてしまったそうだ。

まあ、私を含め三人共が

再び臨戦態勢に入った訳だ。

この時点で時間は12時過ぎ。

日没までは、まだ5時間以上ある。

長く、辛く、それでいて最高な一日は、

まだ終わらない。

〜後半に続く〜

写真はHiroaki Okawaraさんにご提供いただきました。