The Farewell Message

物語は、本に記されているとは限らない。

無限のストーリーとメッセージが

空に浮かぶ雲に、風に揺らぐ葉に、

雪の上に残された獣の足跡に、常時綴られ続ける。

終わりのないそれを読み始めたら最後、

夢中でページをめくり続けるしかない。

いにしえより、山を歩くということは

物語を読み解くことと同義であったと、私は考えている。

印刷された文章を読むのと違うのは、

文字のように意味を限定された記号を辿るのではない、ということ。

作家が書いた物語と違うのは、

自分自身がリアルに登場人物の一人だということ。

自由にストーリーラインを構築すると同時に、

結末にも自らが責任を持たなくてはならない。

私が森羅万象と共に創り上げる物語は、

足という鉛筆をすり減らし、

体内に滾る血潮をインクとして書かれている一点に於いて、

唯一無二の命が宿る。

そしてある日、私が語った、

あるいは語らされたのは、

鉛筆が折れ、インクも尽きた一頭の鹿が

雪の上に置き去りにしていった物語だった。

2022年3月26日。

6年の北海道生活の締めくくりとなる講演を行った。

一番お世話になった、愛着のある店で

1時間半のトークを、連続して2回。

有難いことに、2回とも満席だった。

初めて会う方もいれば

何度も酒を酌み交わし、共に鹿を獲った仲間もいたが、

狩猟と同じく、全てをまっさらな基盤から、

場を構築してゆく。

山の語り部として生きたい私にとって、

毎回が一期一会の真剣勝負。

この一球で自分の肩が壊れても悔いはないと

最終イニングの甲子園のマウンドに立つ球児のように

持てる力の全てをふり絞り、ど真ん中に直球を投げ込むだけだ。

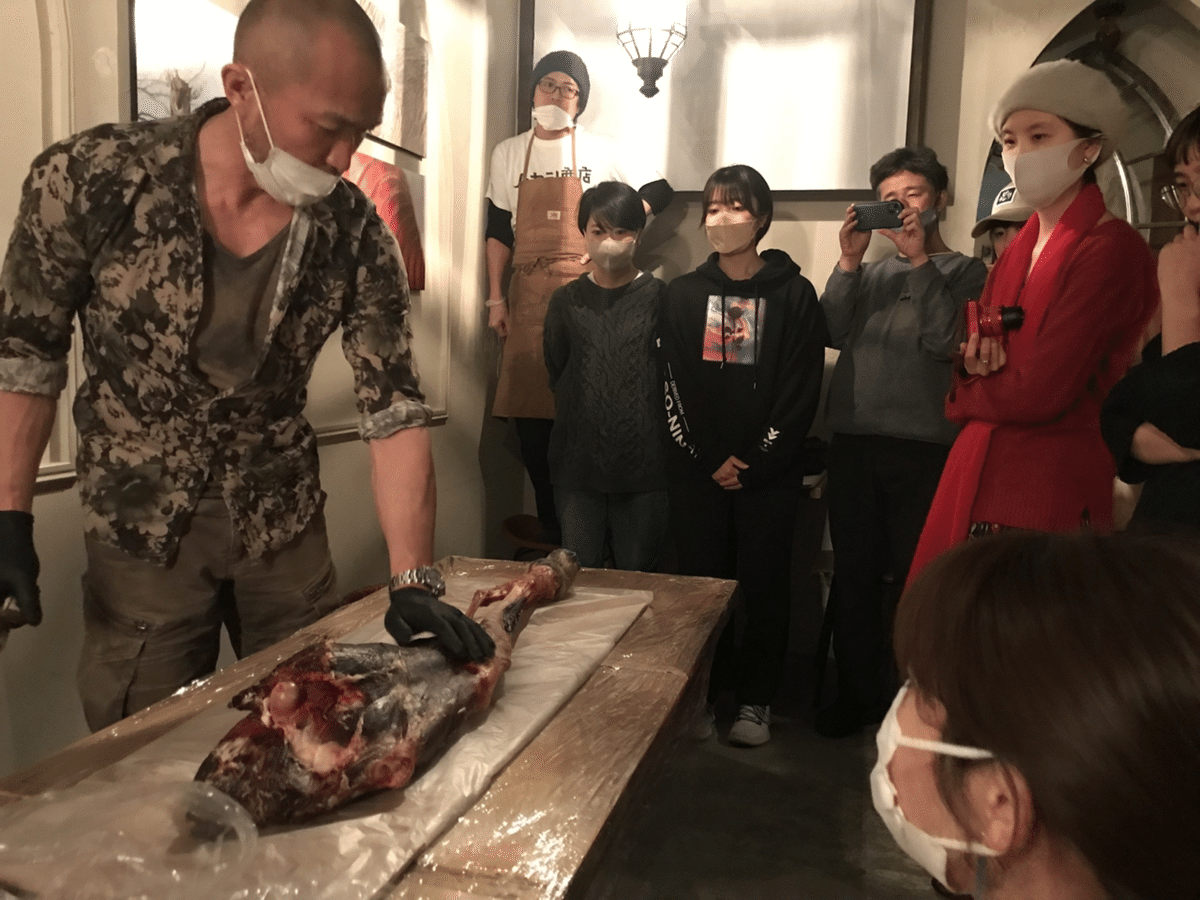

言葉と同時に、この日準備していたのは一本の後脚。

先端が失われた、大きな雄鹿の後脚だった。

講演のちょうど一週間前。

私は雪山で、彼を撃った。

最初に見つけた時にはその欠損に気づかなかった。

しかし彼は、しばらく走るとすぐに止まった。

雪は深くはあったが、巨大な雄の膂力があれば

逃げおおせることもできたはずだ。

私は多少の違和感を抱えながら引き金を引いた。

仕留めた鹿を検証する過程で

彼が三本脚であったことを知った瞬間、

私は彼の前に跪いた。

記録的な豪雪の冬。

植物は深い雪の下に埋まり、

歩くことは困難を極めたはずだ。

健康な鹿でさえ、難儀したであろう冬を

よくぞ、この体で生き抜いた。

私にとっての、真の英雄。

畏敬の念しかない。

先端のない脚を入念に観察している内に、

今度は混乱が生じた。

まずは、断面。

折れた骨の先端は、既に肉で覆われて見えないが、

傷口はピンク色をしており、

うっすらと血も滲んでいる。

それは、この傷口が新しいことを示唆している。

一方、断面を取り巻く皮膚。

本来は毛皮であったものが、

断面から数センチ上まで毛が抜け、真っ黒になっている。

触ってみると、僅かな弾力がありながらも非常に硬い。

この色と感触を持つ部位を知っている。

常に直接地面を踏み締める、蹄だ。

通常の皮膚が蹄と化していくことには、心底驚いた。

しかし、通常の毛が抜け、露出した皮膚が黒くなり、

角質化してゆくのには、相当の時間がかかるはずだ。

新鮮な血が滲んでいる断面部分とは矛盾する。

一体、どういうことなのだろう。

まずは、怪我の原因から考えてみた。

通常の骨折くらいなら、骨は癒着して治癒し、

そこから先が欠損するとは考えにくい。

脚が切断されるほどの大怪我。

一つ、思い当たる節があった。

くくり罠だ。

罠を踏むと、ワイヤーロープが投げ縄のように脚にかかる。

逃げようと大暴れした鹿や猪が

自分の脚を引きちぎって逃げる、という報告例は多々ある.

人間では信じられない行動だ。

想像してほしい。

仮に貴方が、足首に鉄の輪をはめられたとする。

たとえ生命の危険を感じたとしても、

鋭利な刃物もなく、自分の力だけで

足首をもぎ取って逃走することなどできるだろうか。

しかし、野生動物はそれをやるのだ。

更に推理を進める。

無理矢理に引きちぎった脚の先端は、骨が折れたまま

しばらくブラブラと垂れ下がっていたのではないか。

徐々に壊死していく中で、鹿は傷口を地面につく機会が増え、

肉は盛り上がり、皮膚は角質化していった。

そしてある日、壊死した部分がポロリと落ちた。

それであれば、傷口の断面はかさぶたが剥げた時と

同じような状態になるだろう。

(後日、知り合いの医師に聞いてみたが、

妥当な推測、とのことであった。)

凄まじい生への執念。

不屈の闘志。

命を落として尚、私の心を奮い立たせてくれる。

私の想像に過ぎなくはあるが、彼の生き様の一部始終を

集まってくれた皆さんに力の限り話した。

講演後。

ぴっちりとしたゴム手袋を両手にはめる。

皆の前で、先端の欠損したまさにその脚をテーブルに乗せる。

彼の喉元にとどめを刺した、愛用の狩猟ナイフを取り出す。

一片の肉も骨に残らないよう、丁寧にナイフを入れ、

脱骨と、精肉を進める。

観客にとって、その行為もまた

文章で綴られていない物語の一部であり、

しばらくの後に運ばれてきたローストを、

分かち合って食べることも同様だ。

誇り高き命を賞賛しながら、かぶりつく。

反発してくる歯応えは彼の強さ。

噛み締めれば噛み締めるほど

口の中に広がる肉汁は、

聞かされたばかりのストーリーと共に

体と心に取り込まれてゆく。

これほど見事に、個と個が結びついた肉があったろうか。

最早、ただの肉、ただの食事ではない。

メッセージを受け取る、という行為と、

咀嚼して嚥下する、という行為が

完全に融合している。

この時、会場を包んでいた一体感と高揚感を

私は生涯忘れることはない。

この経験をシェアした全員も、きっと。

この肉を食べた皆が、苦境に立たされた時。

巨大な雄鹿が時空を超えて燦然と現れ、

三本脚のままに力強く導いてくれるに違いない。

彼が歩んだ苦難の道のりは、

いつまでも我々の心を貫く、一筋の光となったのだ。