方言アクセント史の通説の問題点と新説

以前に書いたnoteで、日琉諸語のアクセント史について自説を述べました。このnoteでは、この説について東京式アクセントの成立過程を中心に、やや詳しく解説するとともに、新しい説も少し追加して説明します。

通説の何がいけないの?

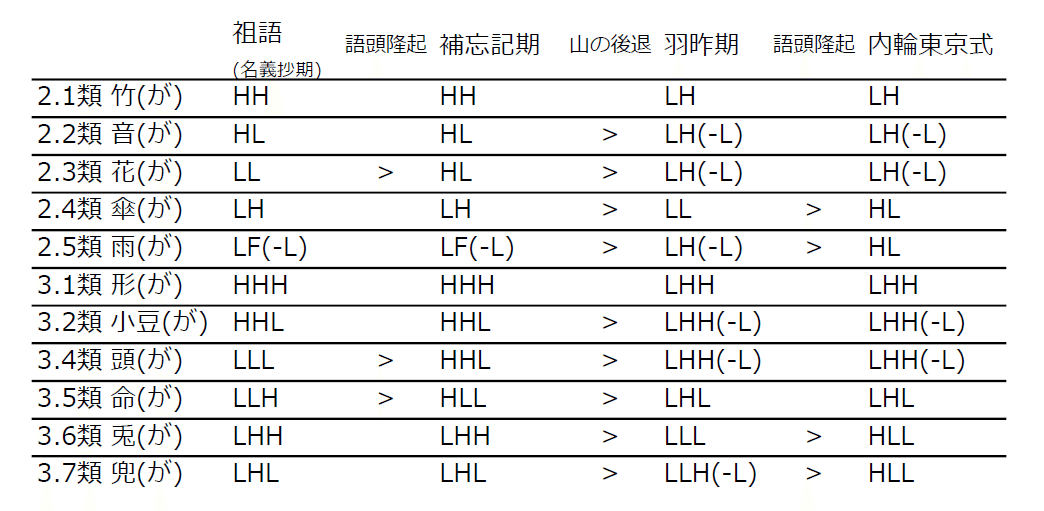

東京式アクセントの成立過程を巡っては、京阪式アクセントが「山の後退」と「語頭隆起」を起こして成立したとする金田一(1954)の説が広く知られています。下の表はそれを模式的に示したものです(Hは高い(High)拍、Lは低い(Low)拍を表します)。

金田一氏の説は一見すると綺麗に東京式の成立過程を示しているように見えますが、問題は、東京式アクセントが分布している地域は、東日本、石川県能登島、奈良県南部、中国地方~九州北東部、四国西南部と、互いに離れた地域に散在しているという点です。金田一説では、上の表のような変化が日本各地の広大な地域で起きたことになります。その変化は、アクセントの高い位置が後ろ(右)へずれる「山の後退」と、語頭にLが続く場合にHに変化する「語頭隆起」が主なものです。金田一氏は、山の後退と語頭隆起は起きやすい変化であり、日本各地でそれが起こったと言うのです。

しかし東京式アクセントが成立するためには、山の後退と語頭隆起が上表と同じ順序で起きていなければいけません。山の後退と語頭隆起が起きやすい変化だとしても、それが各地で同じ順序で起きた理由を説明できるでしょうか?

これらの変化が異なった順序で起きた場合のことを考えてみましょう。「祖語(名義抄式)」から山の後退と語頭隆起が起こった場合に想定される変化としては、下記のようなパターンも考えられます。名義抄式から、語頭隆起より先に山の後退が起こるパターンです。

しかし実際にはこのような方言は知られていません。これに最も近いものとしては、静岡県川根本町の水川・上長尾で、2拍語で2類が1類と同じ平板型になっていて、3・4・5類が頭高型(HL)の方言があります(中條1983、p.159)。実際には、この方言は、尾高型(語の最終拍と助詞の間でピッチが下がる型)が存在しない体系を持っており、近接する外輪東京式の体系が変化したもので、LH(-L)>HL(-L)、LHH(-L)>LHL(-L)のように、尾高型の下がり目が前進(左に移動)したものと考えられます。

祖語から山の後退と語頭隆起が起こるパターンとして他に下のような過程も考えられますが、やはりこのような方言は実在しません。

上記は思考実験として出した例にすぎませんが、ここでWikipedia「日本語の方言のアクセント」の「京阪式および類似の諸アクセント」章を見てみましょう。北陸・近畿・四国に存在する、各種の方言アクセント体系が載っています。これらは、概ね、名義抄式体系から変化したものと考えられます。ここで分かるのは、方言アクセントの変化として、多様なパターンがあることです。翻ると、東京式アクセント方言の多様性の乏しさ、広大な範囲に渡って似通ったアクセント体系が分布している異様さが分かるでしょう。

山の後退は本当に起こりやすい変化か

金田一は、山の後退は起きやすい変化であり、アクセントの高い部分は後退する(右にずれる)ことはあっても、前進する(左にずれる)ことはないという前提で説明しています。しかしながら、実際のアクセント史を見ると、これに反する事実が確認できます。

京都方言のアクセントは、平安時代から記録が残っていますが、その中で「山の後退」に反する実例があります。「赤き」(>赤い)のような、3拍形容詞1類の連体形は、平安時代にHHF(FはFall。拍内での下降)でしたが、その後HHLとなり、現代ではHLLとなっています。また3拍名詞2・4類でも、HHL>HLLという変化が江戸時代から現代までの間に起きました。このように、少なくとも高起式(語頭がHで始まるアクセント型)の場合は、むしろ下がり目が前進する変化が観察されます。

祖語はもっと東京式に近い

上記のような問題点を踏まえ、以前に書いた下記のnoteで、新たな祖語の再建を提案しました。そのときは東京式の成立についてサラッと書いていたので、ここでもう少し詳しく書きましょう。

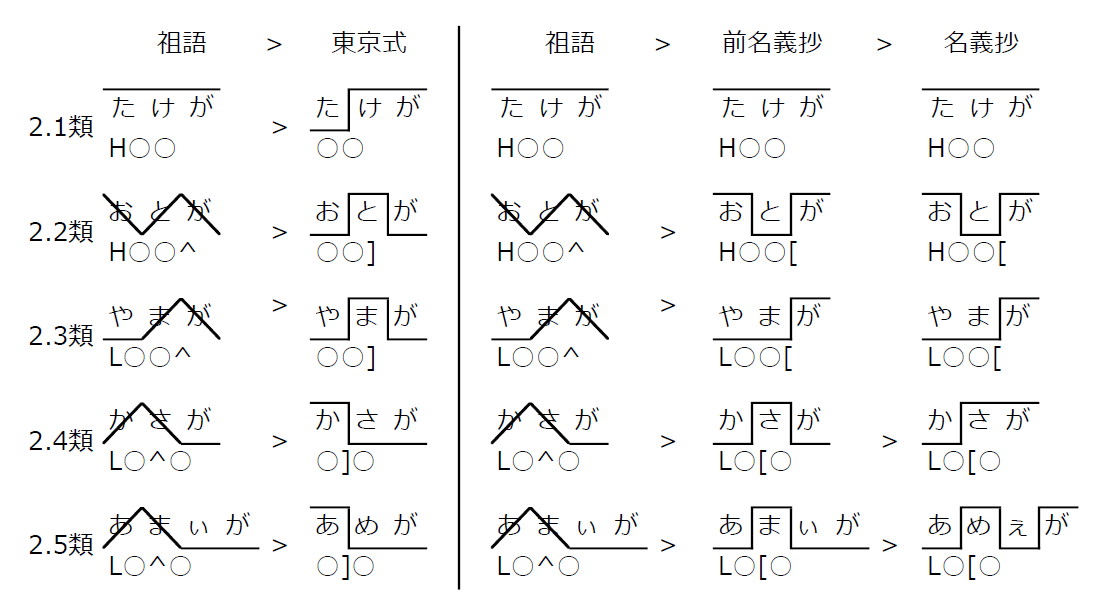

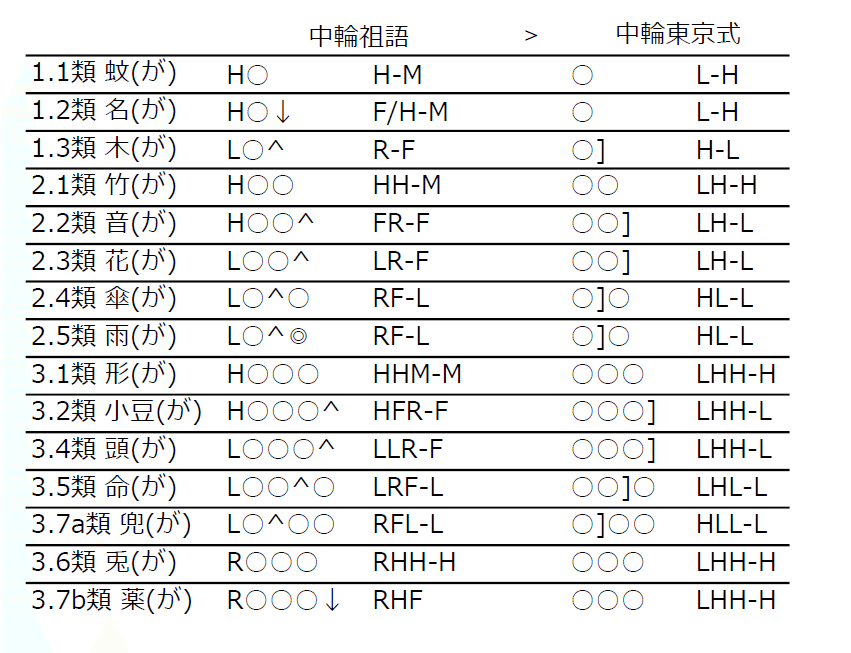

中輪東京式、内輪東京式、甲種系(京阪式、讃岐式、加賀式など)の共通祖先を「中輪祖語」と呼びます。地域的には、西関東から中国・四国までの、連続した地域(静岡県西部・愛知県東部と、鳥取県西部・島根県東部を除く)の祖語です。中輪祖語のアクセント体系は、語頭の音調により、3種の「式音調」に分けられます。高く始まり語末にかけてわずかに下降する高起下降式(H)と、低く始まりアクセント(^)まで低く続く低起平進式(L)と、第1拍に拍内上昇がある低起上昇式(R)です。「^」の直前の拍には拍内上昇(R)があり、直後の拍に拍内下降(F)があります(以前のnoteでは「上げ核」としていましたが、一般的な上げ核の意味合いと異なるためここでは単にアクセントと呼びます)。このような拍内でのピッチ変動を持つ祖語の体系は、拍内での変化を避けるために各地で音変化が起きたと考えられます。F>L, R(拍内上昇)>Hの変化が起きたのが東京式、逆にF>H, R>Lの変化が起きたのが京阪式(前名義抄式)です。言い換えれば、祖語に対して東京式はピッチの山が半拍前進、前名義抄式は半拍後退していると考えられます。下の図は2拍名詞についてその変化を模式的に示したものですが、東京式ではF>L, R>Hの変化によって2拍名詞ではアクセント型はHH, HL, LH(-L)の3種類だけになるため、ピッチの下がり目( ] )の位置を指定すれば高起式と低起式の区別は不要になります。そのため式音調の対立は消失し、下がり目( ] )の有無と位置だけの体系に移行します。このとき ^ から ] への変換が起こるため、3拍語でも元々 ^ の位置が同じだった2類(小豆)と4類(頭)が合流します。

一方、前名義抄式ではRF>LHの変化によって、アクセントはピッチの上がり目( [ )を指定する体系に変化しています。式音調は保存されたままです。2.5類は、祖語段階では2.4類と基底のアクセントは同じでしたが、第2音節に二重母音または長母音を含むために、アクセントの山が後退した京阪式では助詞の付かない単独形でも下降が保存され、2.4類とは異なるアクセント型に移行したと考えられます。

1拍語から3拍語までの中輪東京式の成立過程を示せば下記のようになります。FR>HLの変化、言い換えれば^ > ] の変化が起きています。^の無い1.2類と3.7b類では下降は消失しました。なお、「中輪東京式」の音調として、典型的なLHH…の音調を表示していますが、東京式方言の中でもHH…のような音調の地域もあれば、LLHのような音調の地域もあります。

3.6類も下降音調だった

3.6類と3.7b類は、上記のように内輪・中輪東京式や、外輪東京式のうち愛知県東部や島根県などでは平板型(○○○型)なのですが、東北方言や大分県方言では3.7a類と同様の○]○○型です(ただし、東北では第2拍に非狭母音がある場合は○○]○型。平子2017、大門2020を参照)。また、以前のnoteで書いたように、琉球祖語のこれらの語群(3拍語C系列)も、LHLのような、語頭で上昇してから下降する音調だったと考えられます。なぜ互いに離れたこれらの地域で、似たような変化をしているのでしょうか。逆に、なぜ関東から中国・四国のほとんどの方言で3.6類は無下降の型なのでしょうか。

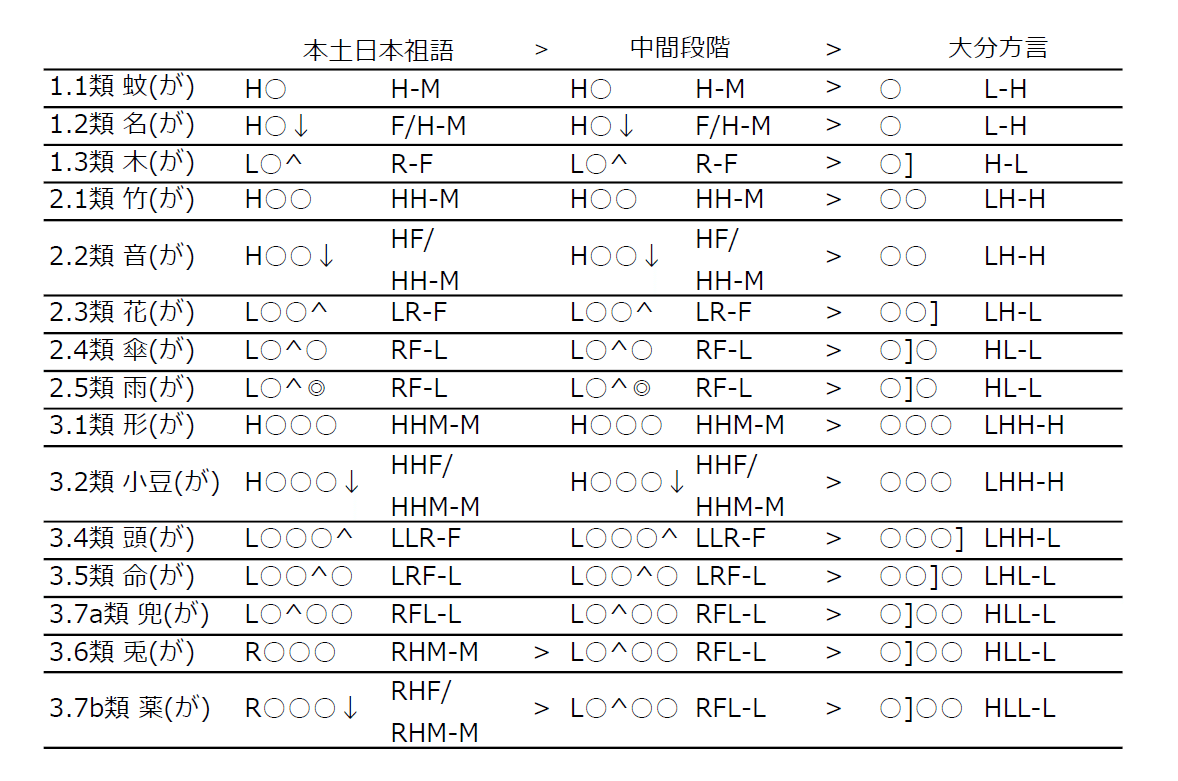

東北や九州・琉球祖語のアクセントから推定するに、日琉祖語の低起上昇式は、第1拍で上昇した後、第2拍以降は高起下降式と同様に緩やかに下降していたと考えられます。つまり3.6類はRHMのような音調だったと思われます。東北や九州ではこれの下降が前進し、3.7b類とともに3.7a類へ合流したのでしょう。逆に、関東から中国・四国では、3.6類でRHM>RHHのように、下降が平進化する改新が起きたと考えられます。

なお、金田一説では、3.6類についてLHHの山が後退した後に語頭隆起することを想定しているため、大分などのHLL型は導けても、関東~中国の東京式で平板型である理由を説明するのが難しくなっています。

外輪東京式の成立

外輪東京式は、東北~越後~長野県北信と、静岡県西部・愛知県東三河、鳥取県西部・島根県東部、九州北東部の四方面に分布しているアクセント体系で、2.2類が○○型で、2.1類と統合している体系です。地理的分布は日本列島の周縁部が多いため、より日本祖語の特徴を保持している可能性が高い方言です。以前のnoteでも日本祖語の2.2類にHLではなくHF型を再建している理由としては、その方が外輪式での類の統合を説明しやすいからというだけでなく、祖語の高起下降式と低起上昇式ではアクセントの位置の対立はなく、語末での拍内下降の有無だけが対立していたとする方が、体系全体の整合性がとれるからです。以上を踏まえ、外輪東京式の代表として大分県方言のアクセントの成立過程を図示すれば下記となります。表から分かるように、まず、本土日本祖語の3.6類と3.7b類が3.7a類へ統合し、低起上昇式が無くなっています。次に、^ が ] へ変化して式音調が消失しています。

奈良田方言や北奥羽式等の成立

拍内でのピッチ変動がある祖語の状態から、山が半拍前進すれば東京式アクセントが成立するのに対し、半拍後退した方言として、前名義抄式(甲種系方言)だけでなく、山梨県の奈良田方言と、島根県の隠岐方言が挙げられます。奈良田方言は、下記のような中間段階1(前名義抄式に類似)を経て、式音調が消失(合流)した際に低平調に合流し、最後に語頭1拍が高くなったと考えられます。

隠岐方言は、補忘記の段階まで京阪式と似たような変化をしたと考えられます。ただし隠岐方言は高起下降式の緩やかな下降音調を保存しつづけ、それが第2拍以降での下がり目( ] )に変化し、3.1類が3.2類や3.4類と合流しました。さらに低起類(1.3類、2.4/5類、3.6/7類)での下降が消失して低く始まり上昇する型に合流し、三型アクセントに変化しました。

東北(北奥羽)方言や島根県出雲方言では、語に含まれる母音が狭母音か非狭母音かを条件として、アクセント型が変化しています。このうち秋田県などでみられるのは、2.4/5類で、第2拍に狭母音がある場合はHL型、非狭母音がある場合はLH(-L)型というものです。これは、祖語のRF型が、F拍に非狭母音がある場合にRF>LHの変化を起こし、狭母音がある場合はRF>HLの変化をしたと考えられます。3.5類や3.7a類でも同様のことが起きています。

参考文献

金田一春彦(1954)「東西両アクセントのちがいが出来るまで」『文学』22(8):63-84.【金田一(1975)『日本の方言:アクセントの変遷とその実相』 49-81. 東京:教育出版. に「東西両アクセントの違いができるまで」として再掲】.

中條修(1983)「静岡県の方言」飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一編『講座方言学 6 中部地方の方言』、国書刊行会.

平子達也(2017)「外輪式アクセントの歴史的位置づけについて」東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所『アジア・アフリカ言語文化研究』94: 259-276.

大門知樹(2020)「方言アクセントから再建される日琉祖語の3拍名詞類別語彙」『日本語学会2020年度春季大会予稿集』