エッシャー 不思議のヒミツ(富山県美術館)

有給を使って平日に北陸新幹線で富山に来た。

富山県美術館は初めての来館。

エッシャー展は動画以外の作品が撮影可能なので嬉しい。平日の昼間は本当に人が少なくてゆっくり見ることができたし、写真も好きなだけ撮れた。

第1章 デビューとイタリア

『イースターの花』は初期オランダ時代の作品。友人アート・ファン・ストルクの著作の挿絵。

見たときに、雄鶏とタイトルである神智学の関係がわからなくて撮った。著作を読めばわかるんだろうか? 軽く検索してみただけではわからなかった。

植物の雰囲気がアール・ヌーヴォーっぽいと思って撮ったもの。ただアール・ヌーヴォーほど線は華奢じゃない。

すごく切り絵っぽいなと思った一枚。染型紙のデザインっぽさもある。

上部に書かれているのはラテン語の題銘で下部にはオランダ語のテキストが書かれている。展示では個々のその内容まで解説されてなくて、そのために図録を買った。図録にはオランダ語のテキストの翻訳が載っている。

それにしてもこのベニテングダケは良い。

昆虫の描写の細かいこと!

あと「木口木版」って普通の木版と違うの? と思って検索してみたら、木口木版のほうが「精密で繊細な表現ができる」みたい。

聖堂内を見上げるのではなく、見下ろす構図が面白いなと思った1枚。下を歩いている人のサイズからしてこの歩廊かなり高い場所にあるのでは。

あと会場内で音楽が聞こえていて、音楽が流れているなんて珍しいな~と思っていたら展示されている動画から流れてくる音だった。動画撮影は禁止。

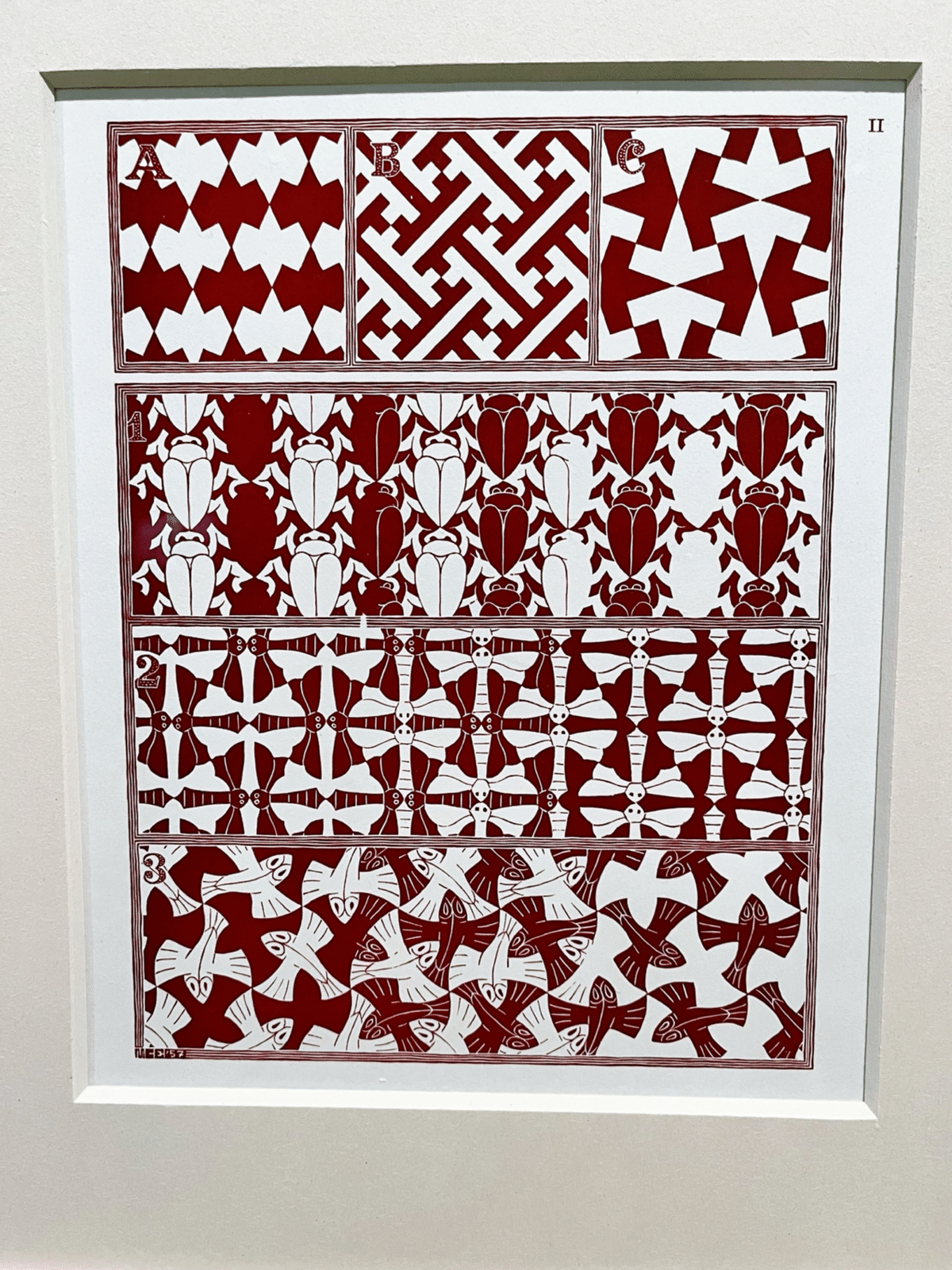

第2章 テセレーション(敷き詰め)

伊勢型紙を思い起こした1枚。色が黒じゃなくて臙脂色だから余計にそう感じるのかも。そう思ったけど、図録をみたら上段Bは日本の図案が元とのこと。

天使と悪魔のテセレーション。3章に出てくる「出会い」もだけどこういう対称性のあるモチーフを並べたり繋げたりするの好き。

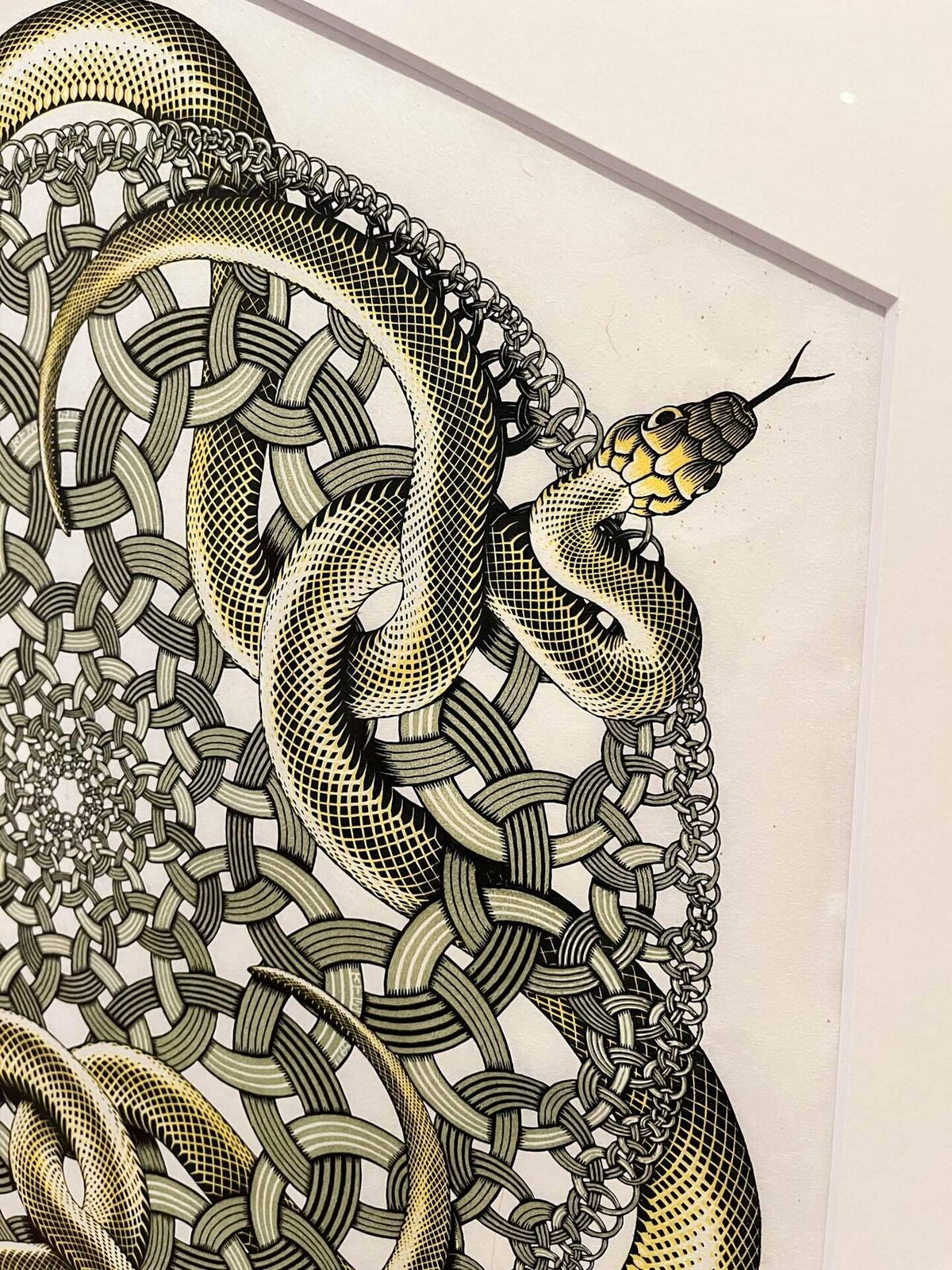

これは実物が本当に美しかった!

あとは会場内に「シンメトリーグループ」という動画が流れていた。

エッシャーの絵のなかでの最小単位の敷き詰めモチーフが、ミラーコピーされ回転され敷き詰められた状態で無限にコピーされていく様子の動画で、それが延々と続く。ずっと見ていられるけど不思議なキモさもあって面白かった。

第3章 メタモルフォーゼ(変容)

有名なやつ。

「出会い」が第二次大戦中に描かれたことを考えると深読みしてしまう。

第4章 空間の構造

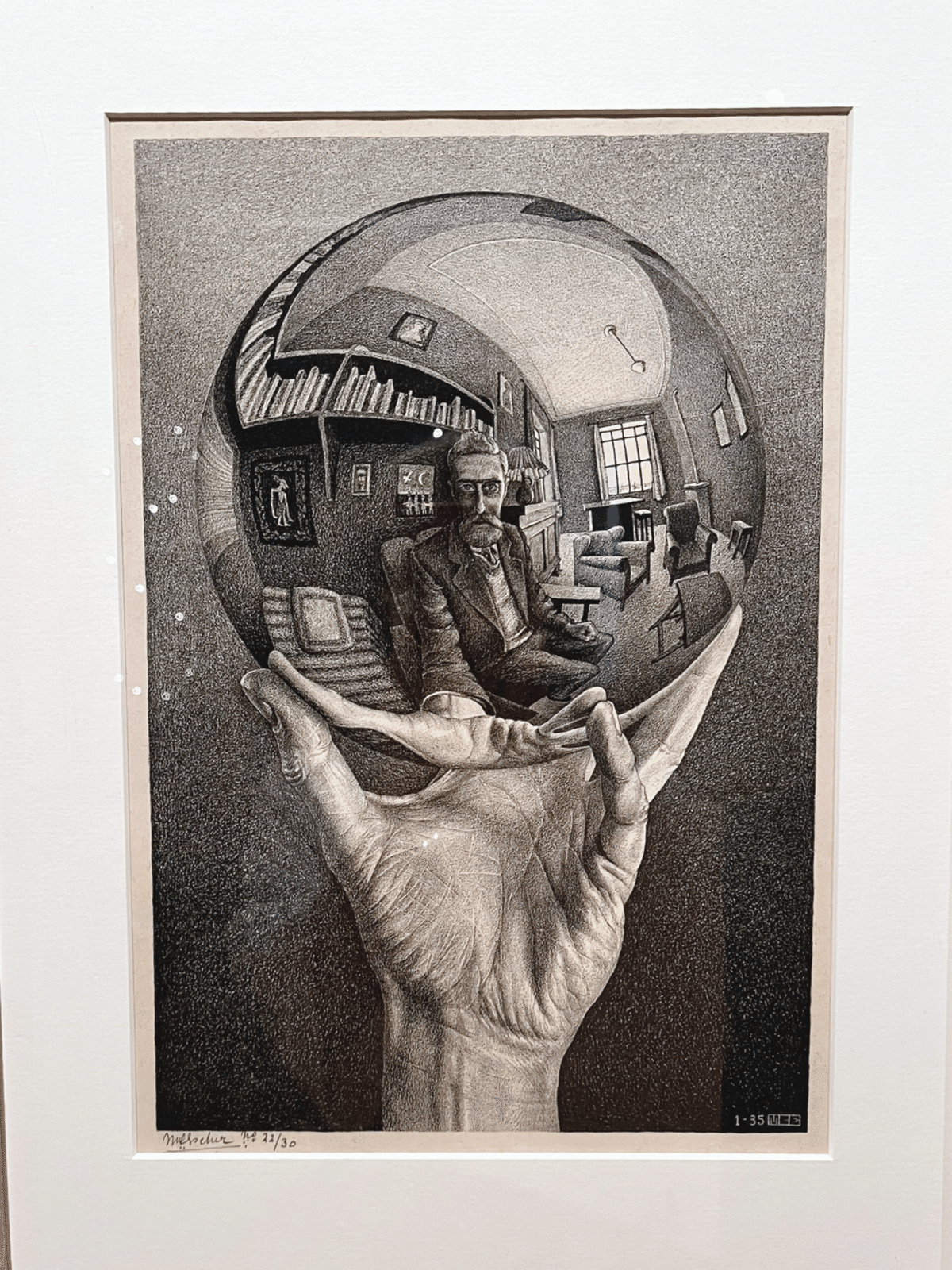

有名なやつ。

これが体験できて写真がとれるブースがあり、とても良かった。

もうひとつ鏡で連続空間を体験できるブースがあってそちらも面白かった。床も鏡なのでスカートを履いていたらなかが映り込む。その注意も入る前に書いてある。

第5章 幾何学的なパラドックス(逆説)

有名なやつ。

有名なやつ。

あと写真を撮らなかったけど「版画の画廊」と並んで、その作品の空白部分を埋めた「分解された版画の画廊」が展示してあった。さらにその横に動画があり、これが動画を見せているだけで文字による解説が一切ないにも関わらず2つの作品の解説となっていてものすごくわかりやすかった。「あ、なるほど、そういうこと!」みたいな。

第6章 依頼を受けて制作した作品

写真は撮らなかったけど、蔵書票がよかった。

ルートを示す矢印が設置されていて、見る順番はわかりやすかったと思う。