【DAY 23】もうこの世にいない監督の映画 「カッコーの巣の上で」

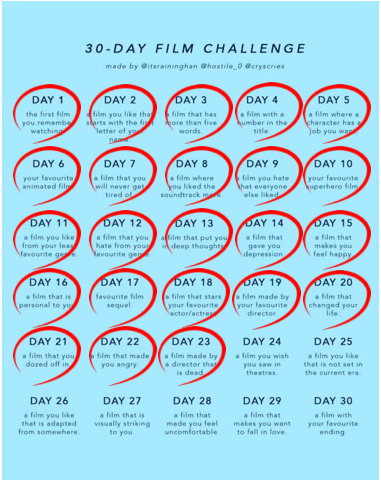

DAY 23

a film made by a director that is dead.

もうこの世にいない監督の映画

「カッコーの巣の上で」(1975)

ミロス・フォアマン監督

ジャック・ニコルソン、ルイーズ・フレッチャー、ブラッド・ドゥーリフ、ウィリアム・レッドフィールド、ダニー・デヴィート、クリストファー・ロイド、ヴィンセント・スキャヴェリ、ウィル・サンプソン、シドニー・ラシック

マクマーフィ(ジャック・ニコルソン)は、実刑を逃れるために虚偽の証言をし、鑑定のために精神病院に入院することになる。しかし彼は、院内でもつねに反抗的で傍若無人に振る舞う。ある日はワールドシリーズをテレビで映せと要求。結局叶わなかったが、彼は電源の入っていないテレビの前で野球実況を始め、他の患者たちも巻き込み、架空の試合を大騒ぎして応援する。彼の短絡的な行動は、ある意味フェアで自由があり、精神疾患のある患者たちの心を掴むのだ。外出のレクレーション先に連れていくバスを勝手に運転し、女友達のキャンディを呼んで、船を盗んで釣りに出かけてしまったことも。「またブタ箱に入れられるわよ」と心配されると、「ナッツなんだからどうせ病院に戻されるだけだぜ」。結局は全員を安全に連れ戻したものの、ラチェッド看護婦長(ルイーズ・フレッチャー)は、そんな彼を危険視している。

ある日、婦長を囲んでディスカッションをするセラピー中に、抑制がきかない病気のチェズウィック(シドニー・ラシック)が、タバコが欲しいと騒ぎ始めた。それを止めようとしたマクマーフィとチーフ(ウィル・サンプソン)は、電気ショック療法の対象となる。順番を待つ間、2m近い体格だが耳が聞こえず話もできないはずのチーフが、ガムを渡すと「ありがとう」と言う。彼は実は聾唖を装っていたのだが、マクマーフィには心を開き始めて、こっそり話をするようになった。2人で脱出してカナダへ逃げよう、と説得するが、チーフは自分の気の弱さを自覚していて、了承することができない。

+++

ネタバレしますよ。ここまでの名作なら有名な話なのかな。

+++

病院側の画策により、鑑定の期間を超えても入院が続くことになったマクマーフィは環境に我慢ができなくなり、クリスマスの夜、ついに脱出することにする。キャンディら女友達を電話で呼び、警備員を金と酒で買収して窓を開けさせて招き入れ、自分の送別パーティも兼ねて一晩中乱痴気騒ぎをする。そして、若くて普段から感じが良く、おそらく母親との関係性が原因で自殺未遂をするようになった、吃音のビリー(ブラッド・ドゥーリフ)がキャンディに恋をしていることに気づき、セックスさせてあげることにする。しかしマクマーフィは、本当は夜のうちに窓から脱出するはずだったのに、いつの間にか酔って眠り込んでしまった。

翌朝、荒れに荒れた病院に出勤した看護師たち。婦長は、個室に女性と裸で寝ていたビリーを厳しく叱責し、「これはお母さまに言いつけます」と言い放つ。狂乱して必死で詫びる彼を院長室に閉じ込めておいたが、ちょっと目を離した隙に、彼は喉をかき切って自殺してしまった。マクマーフィはビリーの死体を見て激情し、婦長に襲いかかって馬乗りになり、絞殺しかけたところを、看護師たちに引き剥がされるのであった。

+++

そして、これぞ映画でしか描きようがない気持ちにさせてくれるラストシーンへと進む。殺人未遂まで起こしてしまったマクマーフィは、電気ショックどころではなく、ついにロボトミー手術をされてしまったようで、戻ってきたときには視点も定まらず言葉にも反応せず、もぬけの殻になってしまった。

チーフは、自分も逃げる決心がついていたのに、それを見て深く悲しむ。しかし、もう決意は揺るがなかった。マクマーフィを静かに殺し、独り脱出する。

その脱出方法というのが、以前、マクマーフィが「これをあの窓に投げつけて逃げてやんよ」と豪語していた、大理石でできた水飲み台を、実際に地面から引き剥がし、担いでぶん投げる、という方法なのだ。そしてそれは、体制とか抑圧とか、そういったいろんな「常識のおもり」も一緒にぶん投げてくれる。窓が大破する音に気づいた、患者のひとりを演じていたクリストファー・ロイドが、最高の高笑いをするときに、我々も最高のカタルシスを得る。

婦長のラチェッドは果たして悪なんだろうか。彼女は規律を守りつつ、自らのプライドも凛として持ち続けた、正義の塊ではなかっただろうか。一方でマクマーフィは結局最初から最後までインモラルで、決してヒーローではなく聖人でもなかった。暴れるのは自己中心的な理由だらけで、深い意図のもとに行動したことなんてない。そんな彼の存在が、結果的に病院の閉塞感を打ち破ることになった。そして我々観客も、その奔放な行動をチャーミングに思ってしまっていた。けれども、彼は死ぬ。そして、その死には、決してヒロイズムは感じられない。殺したのが「無骨ないいやつ」として描かれたチーフなので、僕らはそれに怒りすら覚えることもできない。「かわいそうに」と言って顔に枕を押し付けるチーフ。しかし、ロボトミー手術後の廃人の状態には、「人間の尊厳」はないのだろうか。エリス(マイケル・ベリーマン)のような患者をどう捉えたらいいんだろう。

+++

監督のミロス・フォアマンは2018年に亡くなった。そこまでたくさんの映画をつくったわけではないけれど、個性的な名作が揃っている監督だ。モーツァルトを題材にした新解釈の伝記「アマデウス」(1984)や、ウディ・ハレルソンがポルノ雑誌の出版者を演じた「ラリー・フリント」(1996)、そしてジム・キャリーがシュールなコメディアンを演じた「マン・オン・ザ・ムーン」(1999)、ハビエル・バルデムとナタリー・ポートマンが共演の「宮廷画家ゴヤは見た」(2006)などなど。

共通するのは、「アウトサイダー」「自由」みたいなことだろうか。僕は特に「アマデウス」が大好きで、3時間ある映画なのに、天才モーツァルトを演じる、トム・ハルスのエキセントリックな芝居にぐいぐい引き込まれ、あっという間に映画が終わる。

そして、不思議なのが、上記の映画たちは、監督から入ったわけじゃなくて、「この映画を観たい」という動機が先にあり、観た後に、そうかこの人だったんだと知る、という順番だということ。

それってかっこよくないですか。