日常と、非日常

オーディブルで「神様のカルテ」(夏川草介)を聞いていたら、内科医の年中無休の激務の様子の描写が辛くて、途中で保留にしたまま先に進めません。日本で勤務医をしていた時にはそれが辛かったけれども、それが普通で、疑問を挟む余地もなかったのです。どうして、日本のお医者さんは相変わらず激務なままなんだろう。英国では男性:女性の医師の割合がほぼ5:5なので(日本は8:2くらいでしょうか)女性医師が普通に働いていくにはどうしてもシフト制でなければならないので、もう何十年も前からシフト制になっているというのに。

まあ、その日本のお医者さんの働きすぎ問題については以前チラッと書いたことがあります

私の年間休日の数を数えてみると、案の定、私の勤務状態の現在は138日休日があり、「天国すぎて最高」のランクイン。以前の日本での職場は土曜日は勤務だったので、半日を二分の一で数えるとしても、休みは寝て終わりの110日、そんな職場やめておけ、の最下位間付近で間違いなし。

「天国すぎて最高」の暮らしを手に入れたのにも関わらず、やっぱり2ヶ月に一回やってくる週末勤務は金土日の3日間週末を最小限度の人数でやりくりしなければならず、

疲れぽんち

でぐったりします。なんとなく語尾にぽんちってつけたくなるほど、パンチされたような、いろんなものがミックスされたなんとかポンチというお酒のような . . . まあいっか . . .。

今回週末勤務の前後の振替休日の日は、奄美大島から沙織さんが来ていたので、できる限り時間をとって、デート。

本当は山歩きに一緒に行きたかったのだけれども、雨続きで急遽、DundeeのV&A美術館に一緒に。

主に現代美術のロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館の支店としてできたもの

雨、雨、雨。

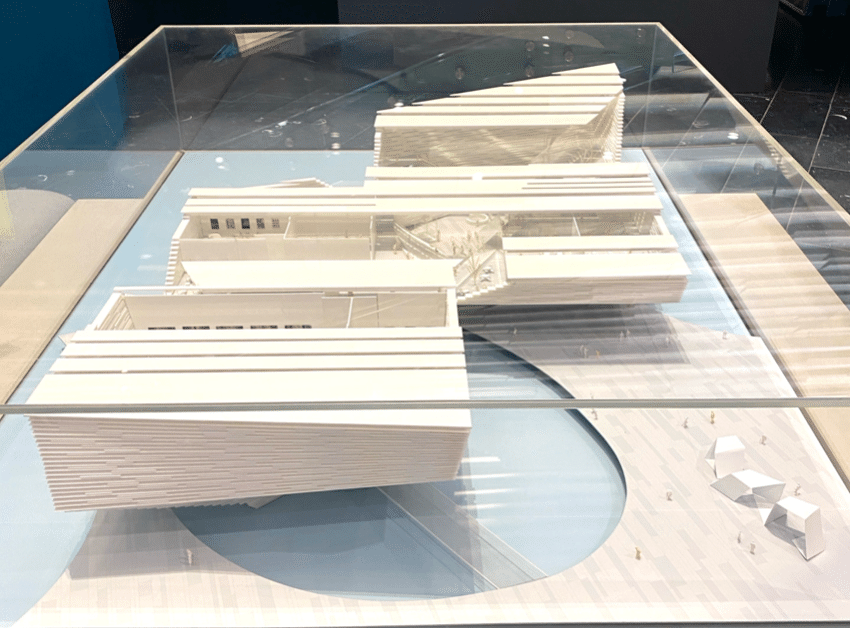

この建物はRiver TayのWaterfrontに建てられたもの。見た目だけで、あなたならきっと、もしかして建築家はあの人?とピンとくると思いますが、そうです。

Kengo Kuma 隈研吾

なんです。コンペで120の競合を勝ち抜き選ばれたというデザイン。Waterfrontというその土地を生かして、水面に反射する光を取り入れている天井や、壁に設置された小窓から水面がチラッと見える作りです。

つい最近、どこかで隈研吾の建築が、木材などの自然素材を使う環境に溶け込む建築を得意とし世界中からオファーが殺到するのにもかかわらず、青カビと腐食でボロボロ、というニュースを見たばかりだったので、思わず心配になります。

こういう複雑な建築物ってできたばかりはかっこいいけど、経年劣化をどうするのかというところまで考えられているのでしょうかね。日本の建物はイギリスと違って建て直すのが前提だったりするのではないか . . .

でも、いつもなら疲れポンチなのを言い訳にダラダラと休日を過ごしている日常なので、ちょっと遠出して非日常空間を味わうには、こういう特別な建物の特別な光の中に身を委ねるのはとても楽しかったです。

美術館の中はスコットランドのデザイン展とか

左:モデル 右:本物(エディンバラ)

スコットランド発、The Illusionist (2010)というアニメがあるということを発見したり(スコットランドの景色、エディンバラの街並みがなんとも心を掴む)

偶然開催されていたKIMONO展もみることができました。

右上:着物の世界では有名らしい菊池信子コレクション、ポイントは世界各地の布をクリエイティブに使用して、色や質感の遊び心があり、おしゃれなところらしい、着物はインドの布、帯はオランダ、帯締めはカシミールから、など。

左下:Yohji Yamamotoデザインのモダンな着物、これが一番欲しいと思う

右下:Jotaro Saitoデザインのモダンな着物 東京ファッションウイーク出展

帯の色はあえて着物の色などの合わせずリンクさせないはずしのテクニックがより洗練されて見えるらしい。本当に奥が深いわね。

あえてKIMONO展に次回期待したいのは、

ー 四角い布を縫い合わせただけのシンプルな作りであるにも関わらずどうやって身につけており、工夫が施されており、だからこんなに着物はピシッと美しいのか、という説明とか、

ー 四季折々を意識したデザインの違い、上流階級の女性が着るものから、庶民が日常で使うものまで、日常の普段着から非日常のお出かけ用の晴れ着まで様々な着物の種類をもっとわかりやすく説明して欲しかったし、

ー 体型を隠し、究極のチラ見の肌みせのテクニックのこと、その辺の説明も少し英語で書いてあったけれども、スコットランド人にはそういう美意識は伝わるのだろうかと考えたり。

美術館の売店では

沙織さんはマーマレード発祥の地、Dundeeのことをインスタに載せたら知人がそっちにすごく反応していたと言っていた。そうなんです、スペインからオレンジをたくさん乗せた船が嵐でDundee沖で足止めになり、その時にあまりに余ったオレンジをぐつぐつと煮出してできたのがマーマレードなんです。マーマレードを作った人、天才か。

一緒に散歩したうちの庭はもう秋とっぷりで

エディンバラの街並みが見渡せるカールトンヒルにも一緒に行けたし

いつもだったら作らないようなランチも沙織さんが来てくれるかと思うと盛り付けも慎重に

沙織さんがHaymarket駅近くで買ったというバクラヴァのお菓子の詰め合わせが綺麗で美味しくて無茶感動して、こんなに美味しいバクラヴァ専門店があるなんてエディンバラも国際化しているんだなあ

日本語の雑誌をもらった . . .嬉しい . .

そんな日常に、旅人がくれた非日常の日々でした。

いいなと思ったら応援しよう!