約1年作り続けてわかった、上製豆本の作り方(本文作成編)

個人出版レーベル「HS書架」代表の春紫苑です。

上製豆本(と私が名付けている)の作り方シリーズ、前回は豆本を形にする前段階の、印刷データの作成方法と注意点について軽く触れました。

印刷データの作成については、個人の予算や都合があるので、私のやり方は参考程度にお読みいただき、あなたの方法で作っていただければ大丈夫です。

この記事では、いよいよ実際の本の形にしていく工程を紹介します。

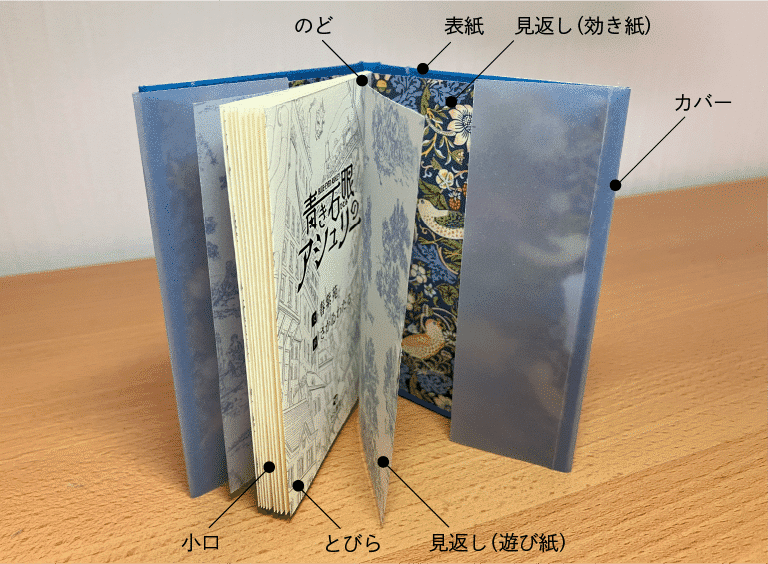

はじめは本文印刷紙や効き紙、遊び紙など、表紙以外の部分を束ねます。この部分の名称が見当たらなかったので、HS書架の豆本製作記事では便宜上「本文」と呼ぶことにします。

なぜ本文作成からなのか。それは本文の厚みがわからないと、背表紙の幅が決められないから。そのため実際に束ねた本文の厚みを測るのです(ちなみにこの厚みを「束幅」とも言うそうです)。

それでは私が本文をどんな素材や道具で、どのように作っているのか、具体的に見ていきましょう!

豆本製作記事の構成

(豆)本の構成について

本文作成の道具一式

まずは本文作成に使う道具一式を、一覧にまとめました。

効き紙用紙

遊び紙用紙

本文印刷用の書籍用紙

クリップ(大・小)

はさみ

木工用ボンド

ペンのり

ヤスリ

カッター

(歯)ブラシ

細筆

金定規

ガーゼ

各道具については、使うシーンで改めて触れますが、効き紙や遊び紙、本文用紙についてはここで説明します。

効き紙/遊び紙

効き紙は表紙の裏側に貼り付けるので、のり付けできて厚すぎない紙であれば、どんな紙でも問題ないと思います。また遊び紙も同様にどんな紙でも大丈夫。ただ本文用紙に近い厚みのほうが、違和感が少ないかもしれません。

私は100均の用紙やトレーシングペーパーを使用しています。

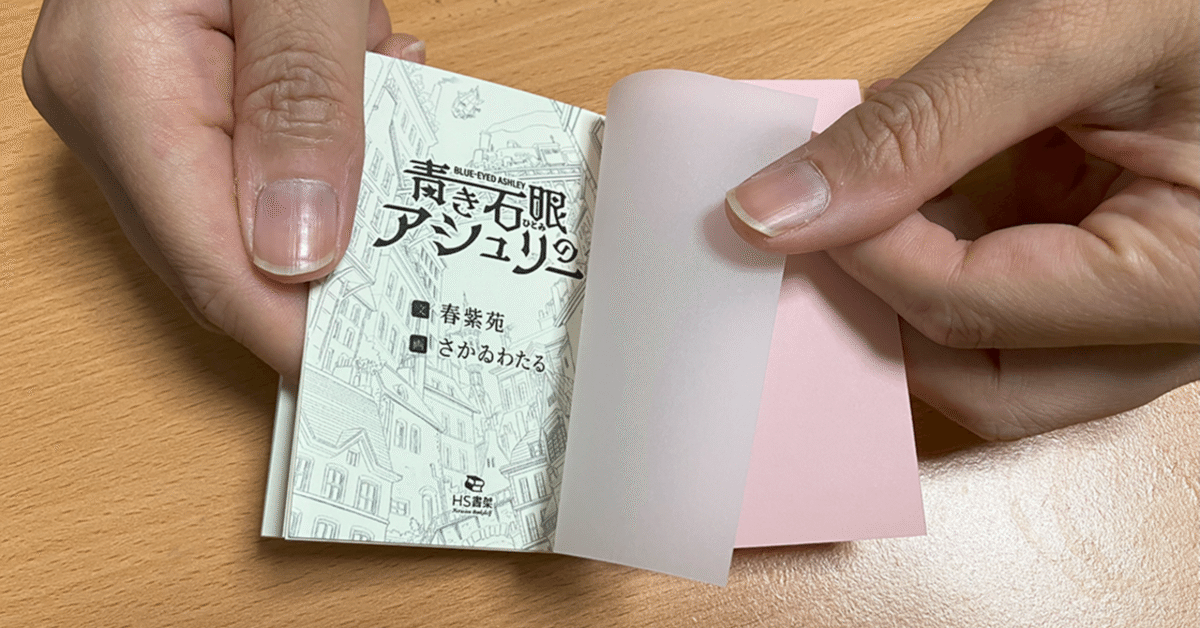

↓効き紙用の用紙。柄入りも使用することがあります。

↓この記事に出てくる厚口のトレーシングペーパーを使用。透けている遊び紙大好きなんです(笑)。

100均の商品、クオリティの高いものが販売されているので、とっても重宝しています。

本文用紙

本文用紙は、小説の製本で広く利用されている、『書籍用紙 淡クリームキンマリ』を愛用しています。

もちろん量販店で販売されているコピー用紙でもいいのですが、私がこの用紙にこだわる理由は2点あります。

1点目は、地の色が真っ白ではなくクリーム色で、コントラストがきつくなく目に優しいこと。もう1点は、家庭用プリンタで印刷しても、文字がシャープに印刷できるから。

印刷データ作成編でも紹介した、私が本文を印刷しているプリンタはCanon製のインクジェットプリンタです。

5年前に発売されたプリンタですが、コピー用紙と書籍用紙の印字を見比べると、違いがよく分かると思います。

拡大すると、コピー用紙の印字のにじみがわかりますね。さらに実際のサイズだとより書籍用紙に印字されているシャープさが際立つのです。書籍用紙の印字をはじめて見た時、あまりのきれいさに感動しました!

以来、書籍用紙を本文用の紙として使用しています。

本文用紙、効き紙、遊び紙の裁断

本文の裁断

では本文の束を作っていきましょう。

まずは書籍用紙に印刷した紙を、トンボにそってひたすらカットします。

ちなみにトンボとは、印刷物(この場合豆本の本文)の仕上がり位置を示すマークのこと。私は塗り足しを示す3mm外のトンボがついたダブルトンボに慣れているので、この内側の線(仕上がり線)で裁断します。

ソフトによっては、トンボが印刷できない場合もあるでしょう。その場合は仕上がりサイズに切った厚紙を使って、ガイドラインを自分で描くことになります。

この断裁作業で活躍するのが金定規とカッター。はじめは100均のものを使用していましたが、最近愛用しているはこちらです。

金定規は、押さえている時にすべらないとの触れ込みで購入。また100均で買ったカッターだと、切れ味が落ちてきたら紙に引っかかって破れていたのですが、オルファに変えてからは今のところそんな事故も起こっていません(笑)。

効き紙/遊び紙の裁断

本文の裁断が終われば、次は効き紙と遊び紙をカットします。

効き紙と遊び紙は同じサイズなので、両方同時に切ると効率的です。

まず100均のペンのりを使って、使用範囲の外側にのりを付け、両紙を貼り付けます。この範囲が狭いので、ぺんのりが大活躍です。以前はスティックのりを使っていましたが、はみ出すことが多かった苦い思い出が(笑)。

その後、遊び紙に印刷しているガイドラインにそって、用紙をカット。余白がないため、線からズレたらその紙は使えなくなるので、緊張します……!

書架の豆本サイズ(91mm ✕ 64mm)だとA4用紙から(失敗しなければ)9枚カットできるので、4冊半分の効き紙と遊び紙を取ることができます。

こうして各紙を裁断し終えることができました。

遊び紙のほうにガイドラインが薄く見えていますが、後の工程で隠れるため気にしなくても大丈夫です。

本文ののり付け

本文用紙を半分に折って束ねる

次は本文用紙の束を作ります。まず裁断した本文用紙を、ひたすら半分に折っていきます。

この豆本は20ページなので10枚折るだけですが、他の豆本は、この本の2倍以上のページ数があるので、裁断も折りも2倍時間がかかります……。

すべての本文用紙を折って重ねたものが、こちらになります。

このときピッタリと端を揃えて折らないと、背の部分がガタガタになって見苦しいことになるので、作業は丁寧にしましょう!

この本文用紙に効き紙と遊び紙を、最初のページの前と、最終ページの後ろに合わせます。必ず効き紙が外側(本文側ではない)に来るよう、ちゃんと確かめておきましょう。

また効き紙は、ガイドラインを印刷した面を外側にしておきます。最終製本の工程で表紙と貼り付けるときに隠すためです。

ヤスリがけ

効き紙と遊び紙を本文に合わせたら、上下を小さいクリップで止めて、本文の背(折り目の反対)側をヤスリで削ります。

理由はヤスリで背の凹凸を取るためと、このあとに塗るボンドを染み込みやすくするため。しっかりとボンドが染み込むよう、背の数カ所にヤスリで溝を作ります。

ヤスリがけを効率よく行うため、私はこちらのヤスリを購入しました。

作りはじめの頃は、紙ヤスリでせっせと削っていました。ただ紙ヤスリとボンドだけだと強度に不安があったので、ホッチキスで本文束を留めていたんですね。

しかしノドの部分からホッチキスの芯が見えて見栄えが悪くなるので、思い切ってボンドだけの補強に切り替えました。ご購入されたお客様からは、今のところ紙がバラバラになったとの報告もありません。

のり付け

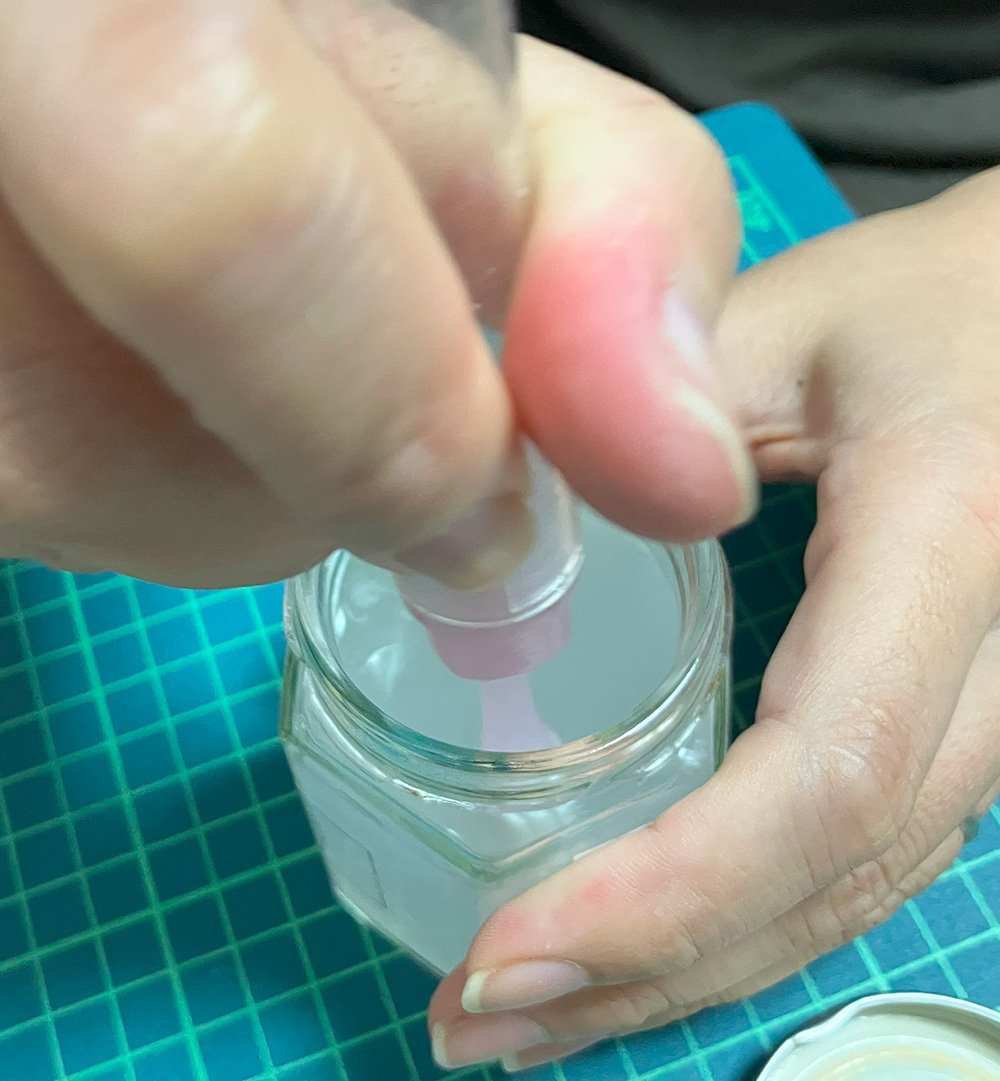

ヤスリがけが終われば、背にボンドを付けます。

ボンドは、よく見かけるコニシの木工用を使用。紙を束ねるのに使う接着剤は、このボンドだけで問題ありません。

ボンド塗りは計3回おこないます。1回目は、より内部にボンドを染み込ませたいので、塗ったボンドの上から(歯)ブラシでしっかりとなぞります。

ちなみに使用しているのは、100均で購入した携帯用歯ブラシ。ごく普通の歯ブラシを使用しても問題ないです。

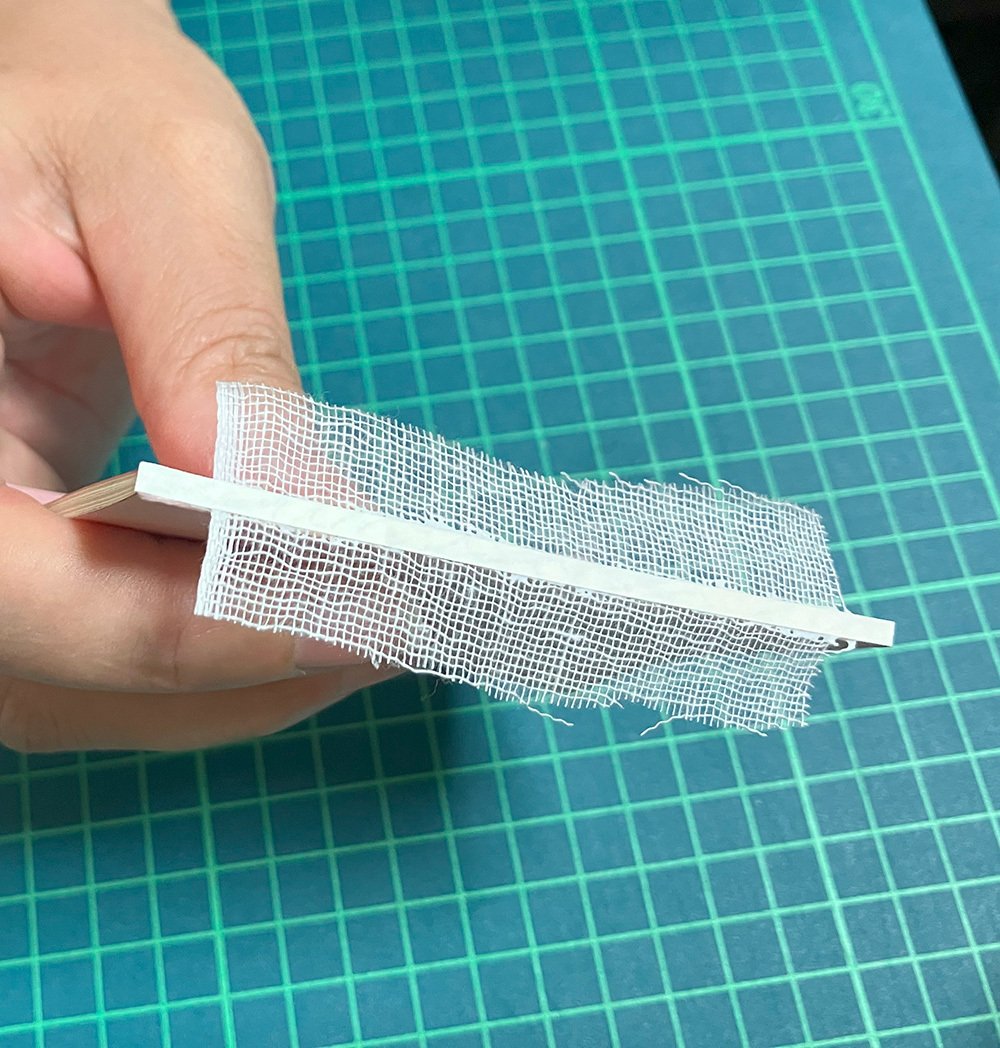

また3回目には、補強用のガーゼも一緒に貼り付けています。

そしてボンドを塗り終えたら、しっかりと押さえるためにクリップで留めます。もちろんボンドを塗ったあと1回ずつクリップで留めています。

ある程度ボンドが乾いたら、クリップを外して重しを乗せることもあります。こうすることで本文の背がさらに細くなり、きれいに見えるのですね。

仕上げ

ではいよいよ本文製作の仕上げに入ります。

のり付けでも記載しましたが、3回目のボンド付けの際に細長いガーゼを一緒に貼り付けます。ガーゼを貼り付ける理由は、次の2点。

本文の紙がバラバラになるのを防ぐ

本文と表紙ののり付きを良くする

本来の製本であれば『寒冷紗』という補強用の薄い布を使うのですが、ほぼガーゼと変わらないため、私は家にあるガーゼを拝借して使用しています。

ちなみに寒冷紗はこちら。

そのガーゼの上に、本文断裁時に出る端切れで作った細長い紙を貼り付けます。

写真を見るとわかりますが、端が本文用紙から少しだけはみ出ていますね。こんなときはハサミではみ出た部分を切って整えましょう。

これで乾くまでしばらく放置。完全に乾けば、本文作成は完了です!お疲れ様でした!!

次は本文を覆う表紙を作っていきます。っとその前に、今回できあがった本文の背の厚みを測っておきましょう。この寸法が、次回作る表紙のパーツ製作に必要になってきます。

それでは引き続き、表紙製作編もお付き合いくださいませ。

オンラインで購入した本文製作道具たち

では改めてHS書架が購入した、本文製作の道具類を購入できるリンクをまとめておきます。

もしあなたが「便利そう」「必要かも」と思う道具に出会えたら、購入してみてください。

書籍用紙

金定規、カッター

ヤスリ

あとの道具は、100均で調達したり、家にあるものを利用しています。

書架の豆本たち

豆本製作ほかの工程は、こちらからどうぞ。