『イクサラン:失われし洞窟』ストリーマーイベントを経て 感想やデッキ構築

恐竜が大地を闊歩し、海賊や探検者が宝物を求めて古えの洞窟に挑む世界。扉を開けるとそこは大冒険であった。はれのちしとどです。

よろしくお願いします。

今回はウィザーズ・オブ・ザ・コースト様主催の招待制ストリーマーイベントに参加しましたので、いち早く『イクサラン:失われし洞窟』の新カードの触れた感想などをお伝えできればと思います。

※本記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。

題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。

©Wizards of the Coast LLC.

はじめに

招待制ストリーマーイベントってなんじゃらほい?って方も多いと思いますが、なにも難しいことはありません。

どこかでMTGアリーナをストリーミング配信をしながら遊んでいるなら誰でも応募可能。ウィザーズ側からゲームの楽しさをプロモーションしてくれると判断されたら招待状が届きます。MTGアリーナ版のプレリリースのようなものです。

世界中から老若男女さまざまな方が参加しており、誰にでも参加するチャンスがあるイベントです。

ちなみに厳密な基準があるわけではありませんが、デッキを組んで対戦の場に参加するのであれば新規カードをたくさん使うことが推奨されています。

なので、以下に紹介していく使用デッキのリストにも多少の歪みがあると思いますが、そういうもんだと思ってください。

使用したデッキの話

では、早速構築戦で使ったデッキを交えてお話をします。

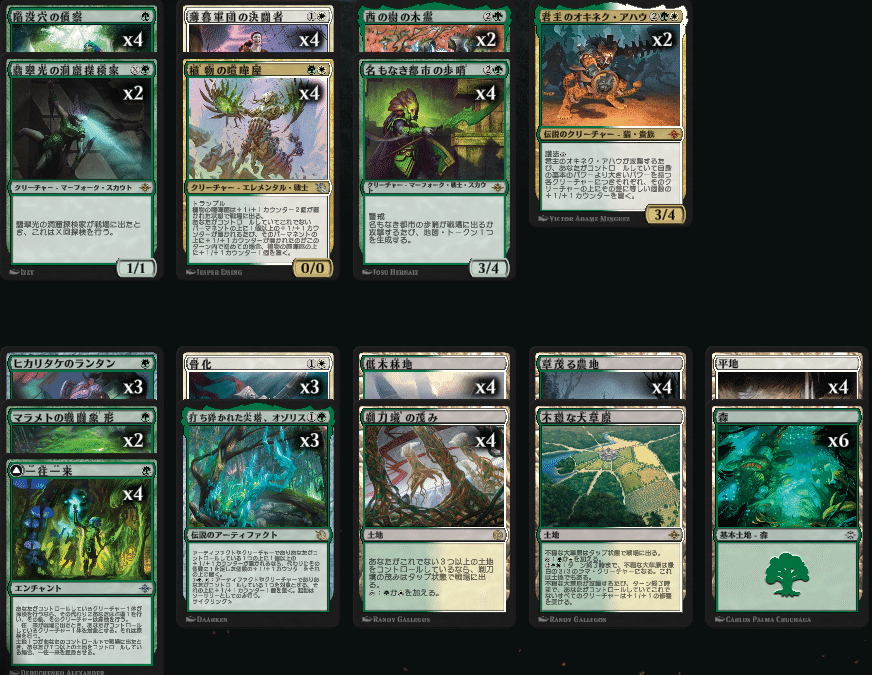

セレズニア(緑白)探検

新しいイクサランでは、「地図・トークン」のメカニズムをはじめ、特定のクリーチャーに外付けで「探検」を行わせることが容易になりました。

特に《一往一来》は強力で、「探検」の性能そのものを向上させますので、「探検」をテーマにデッキ構築をするなら、ぜひ試してほしい1枚です。

変身後には土地となり、クリーチャーを探す起動能力まで備えていますので、コントロールデッキ相手にもしぶとく食らいつくことが可能です。

そして、誰でも簡単に「探検」できるようになったのであれば、彼の出番。『機械兵団の進軍』より《薄暮軍団の決闘者》です。

召喚したターンに《一往一来》や「地図」で即探検。土地であれば手札に、土地でなければ《決闘者》にカウンターが乗るのでドローで手札に加わります。これは美味しい。

美味しいムーブすぎるので、なんとかこれを毎ターン行いたい。と、いうわけで《ヒカリタケのランタン》を採用してみました。やりすぎくらいでちょうどいい。新カードはいっぱい使ってなんぼだもの。

半信半疑で使ってみましたが、これも意外といい。なにせ自分のライブラリートップを確認しながら行動ができる。攻撃したらサイズが上がるか否か、知った状態で戦闘に入れるので運任せの間違いが起きません。サイズアップを見越して、先に適切な場所に除去を打ってから攻撃することも可能です。

ただし、殴らなかったらトップが弱いことがバレます。

地図出し星人くらいの気持ちで採用していた《名もなき都市の歩哨》も存外強かったです。ストリーマーイベントでは、《千年暦》を採用した白青コントロールが大流行りしており、同時に《放浪皇》とのエンカウント率が爆増していましたので、それなりのサイズで「警戒」が付いているだけで強力でした。

あとは《君主のオキネク・アハウ》にも触れておきたいところ。

「護法」持ちで除去されづらく、「探検」させてあげれば1個くらいカウンターが乗るのでこのデッキでは大体周囲を巻き込んで無限にサイズが上がります。各個の打点が平気で20を超えますね。

着地して動き始めてしまえば、《薄暮軍団の決闘者》も探検なしでドローができますし、《植物の喧嘩屋》もみるみるフィニッシャーへ成長していきます。ただ、自分で殴らなければ能力が誘発しない高潔な精神の持ち主なので、なにかしら戦闘時のサポートは必要だなと感じました。

デッキ全体としては、良くも悪くもセレズニア。

ゴリ押しが得意ですが除去に弱いです。

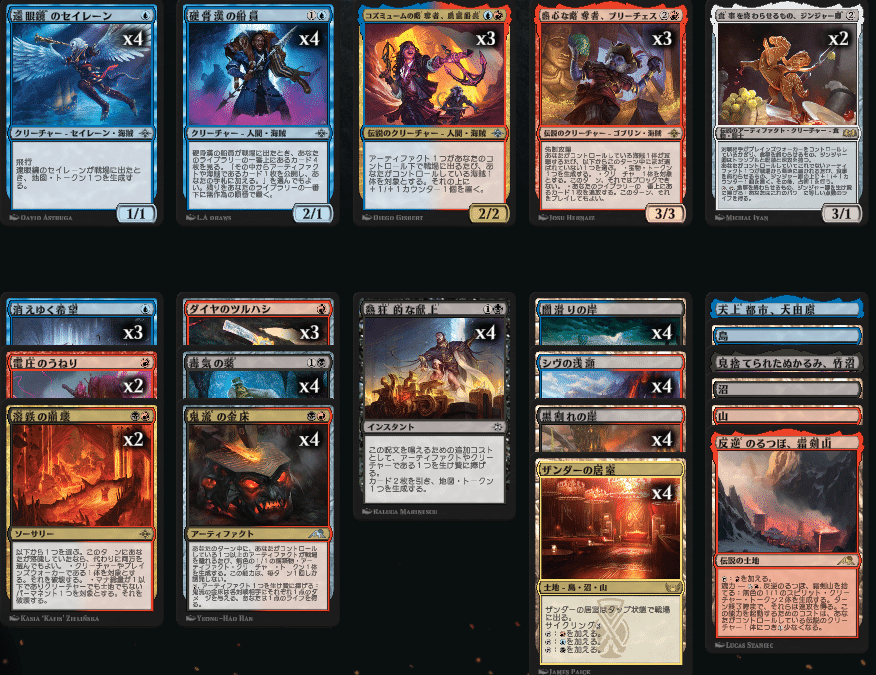

グリクシス(青黒赤)海賊

『失われし洞窟』へ挑む海賊たちの中には、アーティファクトと親和性が高いカードがいくつかありましたので、そこに着目したデッキを組みました。

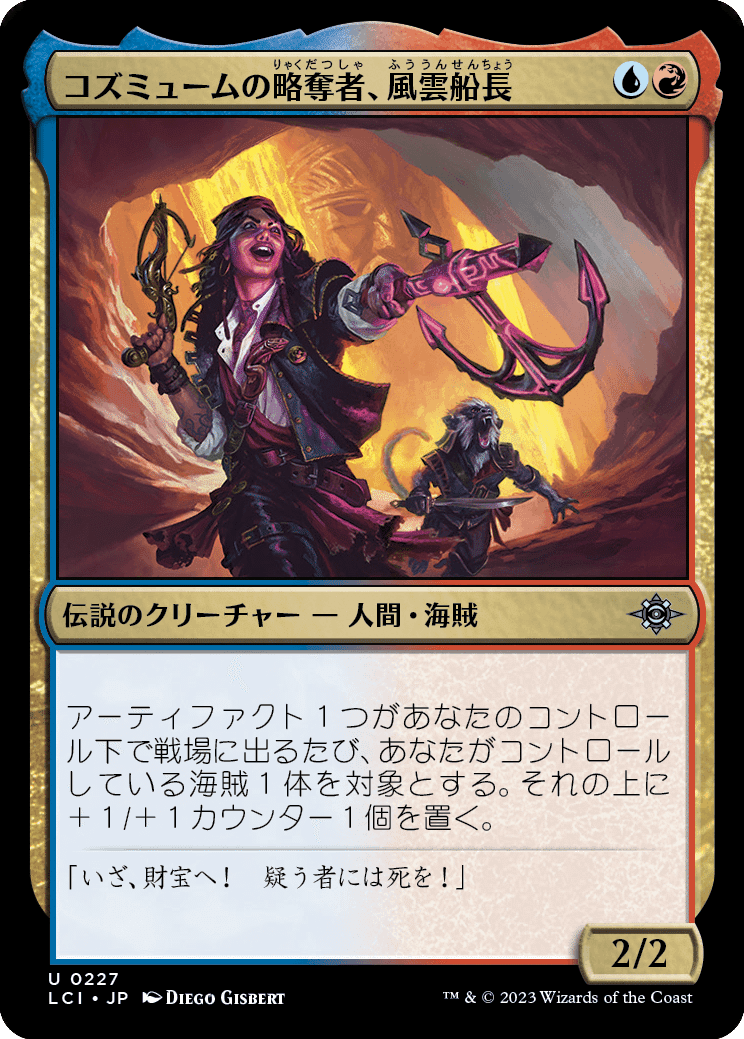

軸としたカードがこちらの《コズミュームの略奪者、風雲船長》。

宝物などのアーティファクトが戦場に出ると、自分を含めた海賊1体にカウンターでの強化が入ります。青赤でこの手の能力は珍しいですね。

加えて、《硬骨漢の船員》でのサポートも強力です。海賊である《風雲船長》やコンボに繋がるアーティファクトを探し、やりたい動きを安定化させます。自身も海賊なので、船長の強化先になれるのもポイント。

これに組み合わせるのが『神河:輝ける世界』より《鬼流の金床》です。現・スタンダードにも長らく在籍しており、言わずと知れたパワーカードの印象もありますが、まだまだ活躍できそうです。

《風雲船長》と合わせて継続的な強化手段となるほか、ライフを詰める手段としても優秀ですし、《毒気の薬》を生け贄にしてドローを加速したりなど仕事が多いカードです。

生け贄絡みで共通するところでは《熱狂的な献上》も強力でした。《毒気の薬》や《金床》のトークン、宝物などコストには事欠きませんし、逆にクリーチャーを生け贄にすることで《金床》用のアーティファクトを用意する動きもあり、デッキの潤滑油として優秀です。

新カードとしては、他に《熱心な略奪者、ブリーチェス》や《遠眼鏡のセイレーン》も採用して使ってみました。どちらもアーティファクトを生成する能力を持っておりデッキと噛み合いますし、「先制攻撃」や「飛行」を持つ海賊であり攻撃力も高いのが他のカードと調和が取れていて良い感じです。

イゼットベースのデッキとしては、「果敢」系より少し遅いけど代わりにサイズが大きくなるので動きはミッドレンジ寄りと言った感じ。カードアドバンテージを稼ぐ方法が多数あり、戦いやすいデッキでした。

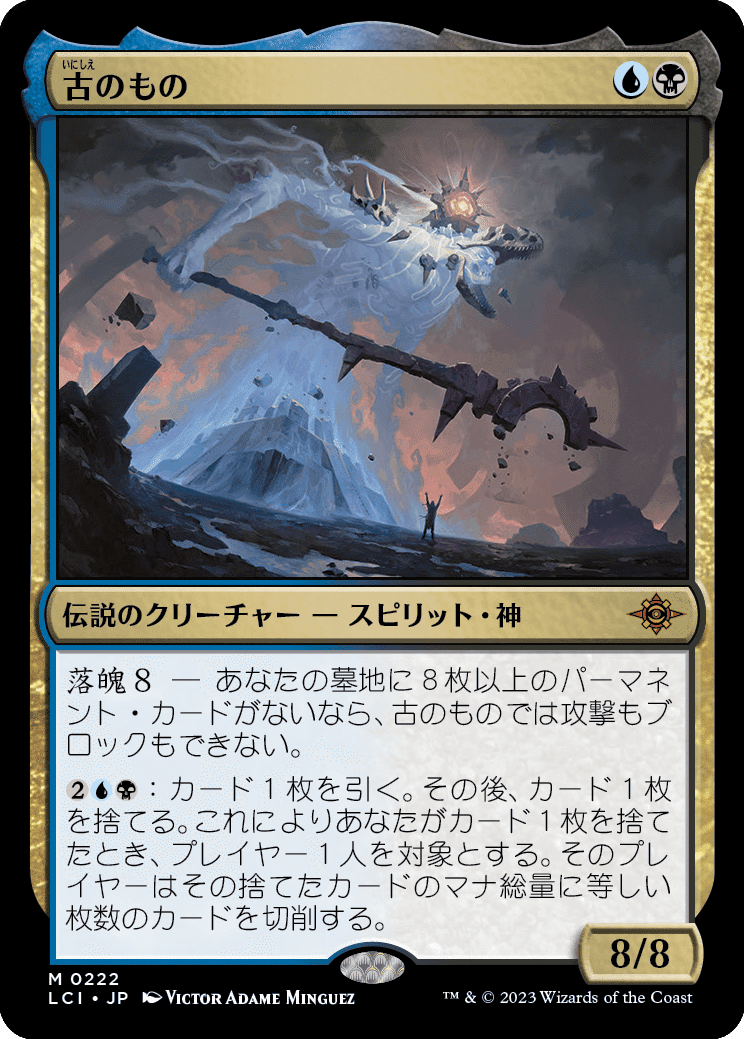

スゥルタイ(青黒緑)八百長試合

『イクサラン:失われし洞窟』で追加されたハイパワーなカードをいくつも採用した《八百長試合》が鍵になるデッキです。

まずは緑の新カード《好戦的な槌頭》。《八百長試合》と色も同じであり、「緑単でもデッキが成立するようになったのでは?」と、にわかに八百長試合コミュニティ※を騒がせた1枚です。

※そんな界隈はない。

高いスタッツを持ち、《八百長試合》なしでもブロッカーとして立つだけで十分強いのが特長。このカードを自由に行動させるために、追加の恐竜・クリーチャーを採用するのも良さそうですね。

そして、こちらが最速3ターン目の《八百長試合》成立を可能にする神のカード、《古のもの》です。クリーチャー・タイプが神です。

「落魄8」を達成するまで置き物でしかありませんが、自身の能力で《街並みの地ならし屋》辺りを捨ててあげれば、パーマネントしか採用していないこのデッキでは一気に条件を満たす可能です。

また、攻撃では突破できない相手とのマッチでは、上記の「切削」を相手に向けて射出することでライブラリーアウト※による勝利を狙うことも考えられます。

※ライブラリーアウト・・・いわゆる、デッキ切れによる負け。略すとLO。

《八百長試合》で「秘匿」する当たりの候補にも新しいカードを採用しています。

1枚目が《暴走暴君、ガルタ》。前イクサラン・ブロックからリニューアルされた、イクサランを代表する恐竜キャラクターの1体です。

戦場に出たときの能力によって、大量に採用してある《八百長試合》成立用のクリーチャー群を手札から一斉展開し、攻勢に転じる動きが強力です。

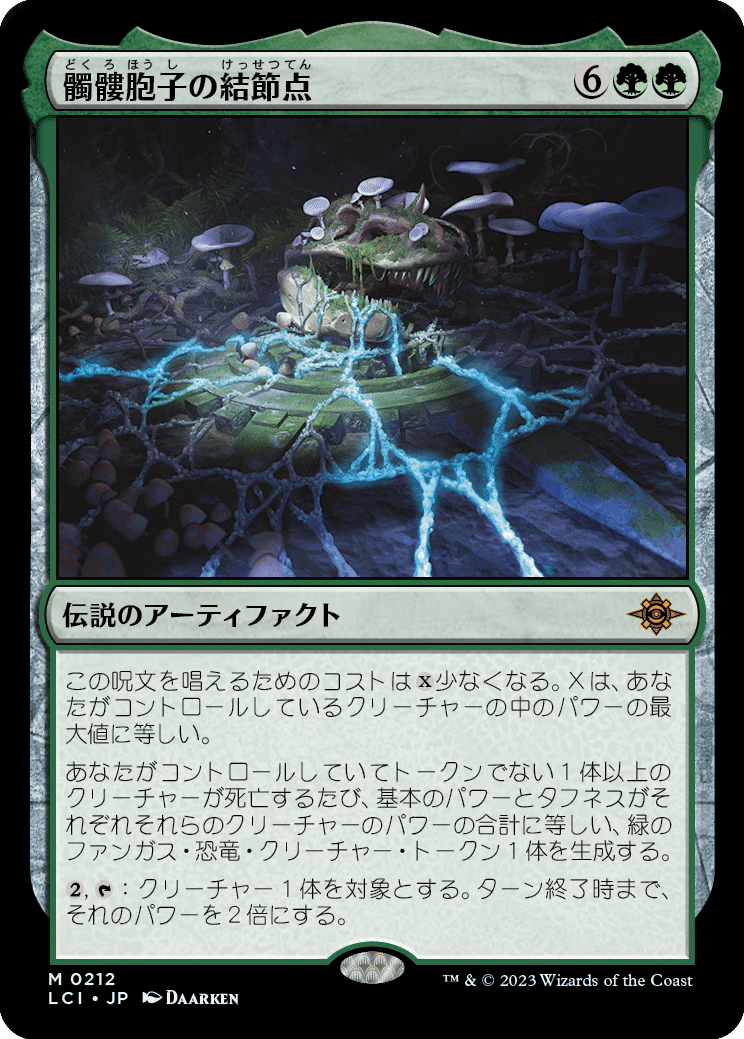

また、《髑髏胞子の結節点》は「秘匿」の当たりとしても嬉しいカードですが、一発で《八百長試合》を成立させるパワー6であるクリーチャーが戦場に出ていれば、これのマナ・コスト軽減も最大値まで同時に達している相性の良さが最高に気持ちいいです。

能力としても、元々高いパワーを更に2倍にしてゲーム展開を早めることができますし、インスタント・タイミングで起動できる点も見逃せません。

爆発力が高くて安定性がない、いつもの【八百長試合】という感じはありますが、もうひと捻りあれば一線級のデッキに変貌する予感がします。

ボロス(赤白)召集

新カードの《内なる空の管理人》《大いなる扉の守護者》の2枚がどちらも「自身のコストとして、クリーチャーやアーティファクトをタップする」ことに着目して、とにかくそれらを横並びにして高速展開することを目指しました。

《内なる空の管理人》は、アーティファクトやクリーチャーを3つタップすることで自身をサイズアップしていき、3個以上で「飛行」と「警戒」を得ます。この、4/5・飛行・警戒のラインまで到達するのが第1の目標です。

自身をコストに充てることもできますので、2ターン目から安定して準備を始めて、《ヴォルダーレンの美食家》などの1マナで2つ分になるカードが絡めば3ターン目に飛行・警戒で攻撃にうつることすら可能です。

大変重い追加コストを要求してくる《大いなる扉の守護者》ですが、このデッキの構成であれば《内なる空の管理人》のために使うコストがそのまま流用できますので、2/4/4・飛行というスペックの高さを比較的序盤から活かせます。

土地だけの盤面で唱えようとしたときの総コスト通り、実際には6マナ相当の支払いを行っているのですが、ターンを跨いで分割払いができているという動きは面白いですし、《修繕士の手持ち鞄》のようなマナ総量と同じ数だけのパーマネントが出る呪文については、《大いなる扉の守護者》が絡むことで実質フリースペル※と化します。《ヴォルダーレンの美食家》はマナ加速です。

※フリースペル・・・支払ったマナがすぐに返ってくる呪文の俗称。

ついでに《軽蔑的な一撃》にも引っかかりません。地味だけどメリット。

また、ここまで横並びに特化したのであれば、クリーチャー限定ではありますが、マナの支払いを肩代わりさせられる能力である「召集」も上手く使いたいという思いが沸々と起こり、《イーオスの遍歴の騎士》も採用しました。

戦場に出たときの能力も今回の構築と噛み合っており、《管理人》であれ《守護者》であれ、「召集」に2体使っていれば手札に加えられ、ここでもマナ総量の軽さが活きてきます。

メインアタッカー以外のカードも、とにかくパーマネント数が伸びるよう意識した構成にしているのですが、その都合で強力な除去である《薄暮薔薇の聖遺》を簡単に使えるのは嬉しい誤算でした。

すでにタップするコストに充てたパーマネントを生け贄すると無駄がないですし、《実験統合機》を追加コストにして更にアドバンテージを稼ぐのも強いですね。

大型の飛行クリーチャーをどんどん繰り出せて、後続の確保手段も持ち合わせている面白いデッキに仕上がったと思います。《千年暦》については、別の居場所を考えたいところ。

ナヤ(緑白赤)恐竜

最後に、大量の新規カードを得た「恐竜」がテーマの構築です。

恐竜専用のマナ・クリーチャーも1マナに得ており、アグロ&ミッドレンジ好きとして、個人的にも期待の高いカード群です。

まずは、強力さで評判の高い《骨集めのドラコサウルス》。

1ターンでも戦場に残してしまえば、その後のゲーム展開を大きく左右するアドバンテージとパンチ力で、「先制攻撃」を持つため召喚したターンに《黙示録、シェオルドレッド》を一方的にブロックできるなど、色んな構築フォーマットでの活躍が予想できます。追放領域を経由してカードを入手する動きも、いい感じに《シェオル》メタで良いですね。

次は、こちらも使ってみたかった《パラニの孵化者》です。

戦場に出たときに卵を2つ。戦闘の開始時に、卵が孵化して3/3が産まれるといった具合。自身以外の恐竜に速攻を与えるので、産まれて間もなく敵陣に突撃する元気な赤ん坊のすがたを見かけることも多いでしょう。

前述の《ドラコサウルス》を始め、その他速攻を持たない恐竜群も全員速攻を持って後続してくるのが意外と助かりましたので、4枚入れないにしても恐竜デッキであれば触ってみてほしいカードです。

ちなみにカード名の「パラニ」とは、同じく卵関連の能力を持っている《巣を守る者、アトラ・パラーニ》のことだと思われますので、一緒に紹介しておきます。

さて、まだまだ新しいカードが続きます。

マナが伸びそうなので採用した6マナの《嘶くカルノサウルス》ですが、能力で3マナ3点に変えてしまうことも多々あり、恐竜の数を確保したままクリーチャー除去の枚数も稼ぎたいという要求を満たしてくれます。「落魄」をしたことにもなりますので、そちらをテーマにした構築でも出番がありそうですね。

本体の性能と言えば、雑に強いの一言に尽き、《パラニの孵化者》を「発見」してきて速攻を得るような理不尽さも場合によっては見せてくれます。

打って変わって小型のクリーチャーになりますが、《ギシャスの初子、イツキンス》も使ってみました。

序盤は2/2/3・速攻として、4マナ以降はクリーチャー除去として、腐るタイミングが少ない印象です。強力な恐竜に同伴するかたちで戦場に出せば、自分のパンチを通すための道も開く、とても良いデザインに思えます。

最後になりましたが、デッキいち怪しいカードの《うろつく玉座》です。ストリーマーイベントに参加中、他のプレイヤーの方に知恵を授かりました。

今回の恐竜・クリーチャーには誘発型能力※が備わっていることが多く、

・《ドラコサウルス》のアップキープの追放

・《孵化者》の卵生成+戦闘前の孵化

・《カルノサウルス》の発見5

など、強力な能力ほど誘発型である傾向が見られます。これらが全部2倍になると考えると非常に強力で、《玉座》が増えれば回数も増えます。

※誘発型能力・・・「~とき」「~たび」「~時に」と書いてある能力。

問題点もあり、唱える際はまだ恐竜ではないため、《イクサーリの伝承守り》が加えたマナを使えません。また、デッキのベストの動きが《伝承守り》→《装飾庭園を踏み歩くもの》→《ドラコサウルス》のように、1・3・5のマナ加速からフィニッシャーの流れなので、4マナの非・恐竜という存在はどうしても手札の中で浮きがちです。ただ、着地してしまえば護法もあって場持ちが良いので、2枚程度挿しておくのも小気味の良い働きをしてくれるのではないかと思います。

デッキとしては、《ギシャス》まで入れて欲張らずとも赤緑でいいと思いました。反省。

おわりに

以上、ストリーマーイベントにて私が使ってみたカードと、それを使用したデッキの紹介でした。

MTGアリーナでの実装はもう少し待ちますが、テーブルトップではプレリリースも始まっていますし、みなさんもお気に入りのカードを見つけてくださいね。

ご清聴ありがとうございました。