投球障害 予防チェックポイント −下肢−

全4回にわたる投球障害予防チェックポイント肩・肘・体幹編に続いて、今回の第4弾は下肢機能について紹介していきます。

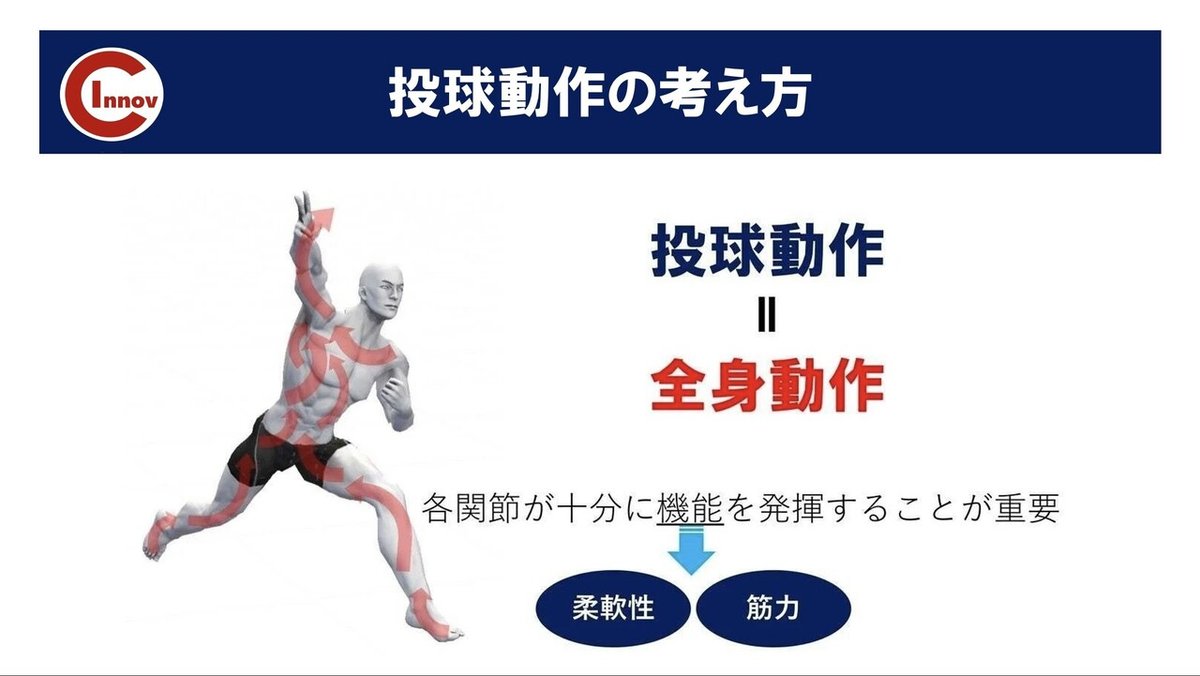

▪️全身から考える投球動作

投球動作というのは、全身を使って行う動作のため、肩・肘の機能だけでなく、身体の土台となる足関節〜股関節〜体幹の機能も必要です。

下肢・体幹との運動連鎖により効果的にボールに対しエネルギー伝達を行います。

そのため、下肢-体幹-上肢の運動連鎖に乱れが生じると何らかの障害が発生するのは明らかです。

実際に足関節・股関節の機能不全によって、肩・肘の投球障害につながっている選手も多く見受けられます。

投球動作において、肩・肘の機能は注目されやすいですが、体幹・下肢の機能が疎かになりやすいです。

そのため、今回は下肢機能がどのような影響を及ぼし、どのような機能が必要なのか紹介していきます。

▪️投球動作に求められる下肢機能

続いて、投球動作の中で下肢機能がどのように関わってくるのか考えていきます。

前述したように下肢・体幹との運動連鎖により効果的にボールに対しエネルギー伝達を行います。

下肢での推進機能が大きければ大きいほど、その推進エネルギーがボールに伝わっていきます。

逆に、下肢機能による重心移動不足(エネルギーロス)があると、肩・肘による代償が大きくなり、投球障害につながってしまいます。

そのため、今回は下肢と体幹の連動を担う股関節に焦点を当てて、エネルギーロスが少なくなるような動作獲得に必要なチェックポイントを紹介していきます。

投球動作を見る際には、下肢機能は軸脚・踏み込み脚それぞれ分けて考えていきます。

|軸脚機能

軸脚では、Windupで蓄えた位置エネルギーを前に進む運動エネルギーに変えていく推進機能が最も必要になります。

軸脚に必要な機能をチェックポイントと共に各投球phaseに合わせて紹介していきます。

Wind-up 片脚立位

投球動作は前に進んでいく動作のため、Wind-upでの片脚立位は安定して真っ直ぐ立てなくてもよいということを聞くことがあります。

しかし、非投球側への過度な体幹側屈や骨盤後傾位などの明らかに不安定な片脚立位では、次の動作である並進運動にうまく繋げることが難しくなります。

そのため、Wind-upが安定するための片脚立位ではなく、次のphaseの並進運動に繋がる安定した片脚立位が求められます。

片脚立位

並進運動につながる安定した片脚立位には、中殿筋の出力が必要となります。

中殿筋出力テスト

投球動作に求められる片脚立位の詳細な機能については下記を参照ください↓

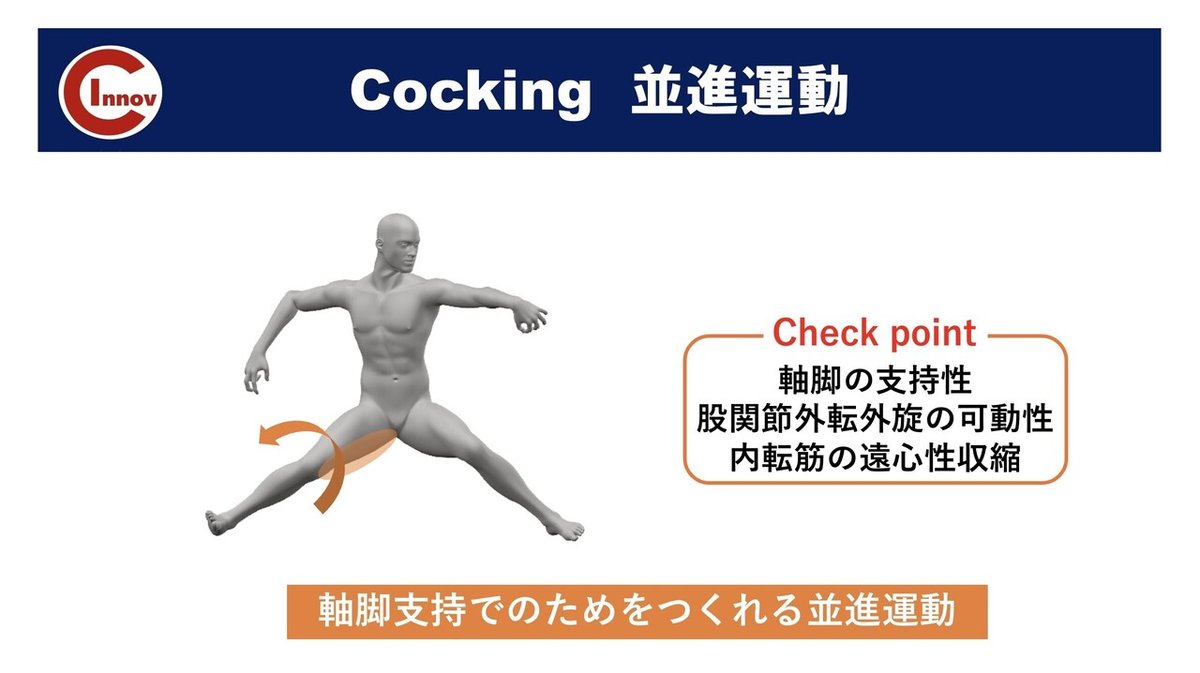

Cocking 並進運動

並進運動は、エネルギーロスのない重心移動をするためには軸脚機能として不可欠な機能です。

不十分な並進運動では、踏み込み足の早期接地や推進エネルギーの伝達不足が生じてしまいます。

そのため、軸脚により生じた推進エネルギーを維持したまま、踏み込み脚に体重移動するまでの時間を引き延ばすことができるためがある並進運動が求められます。

以下に、並進運動に特化した基本動作を紹介します。

Lateral Slide Test

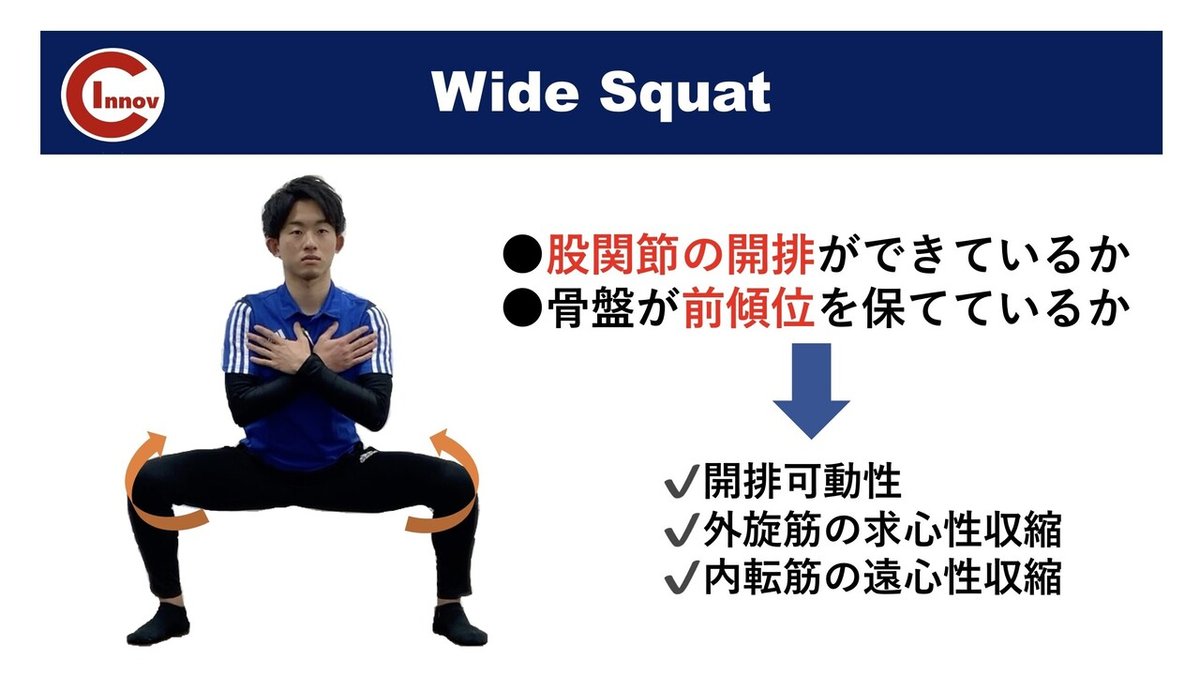

Wide Squat

上記2つの動作およびエネルギーロスのない並進運動には、股関節外転外旋の可動性および内転筋の遠心性収縮が必要となります。

股関節開排可動性

内転筋出力テスト

Acceleration 前進運動

軸脚から踏み込み脚にエネルギーロスなく重心移動を行うためには、軸脚での並進運動⇨前進運動の切り替えおよびボールリリース直前の蹴り上げが必要となります。

ここのphaseでは、Accelerationと言われているように重心移動が最も加速していなければなりません。

その加速を促すためには、軸脚での最後の一押しとなるトリプルエクステンションといわれる前進運動が求められます。

軸脚の前進運動に類似した基本動作では、Split Squatの後脚機能をみていきます。

Split Squat

前進運動には股関節の伸展可動性・出力が必要となります。

Heel Buttock Distance

HBD は大腿四頭筋の柔軟性を判断するテストであり,肩関節痛を有する野球選手では,股関節伸展 可動域制限 ,大腿四頭筋の柔軟性低下 が示唆され ている.

石原祐司:投球障害肩における体幹および股関節の関節可動域の検討.九・山スポ学会誌

大殿筋−ハムストリング出力テスト

|踏み込み脚機能

踏み込み脚では、軸脚による推進運動(並進・前進)から回転運動へと変換する機能が必要になってきます。主にLate-coking以降に重要な役割を担います。

踏み込み脚に必要な機能をチェックポイントと共に各投球phaseに合わせて紹介していきます。

Late-coking ー Acceleration

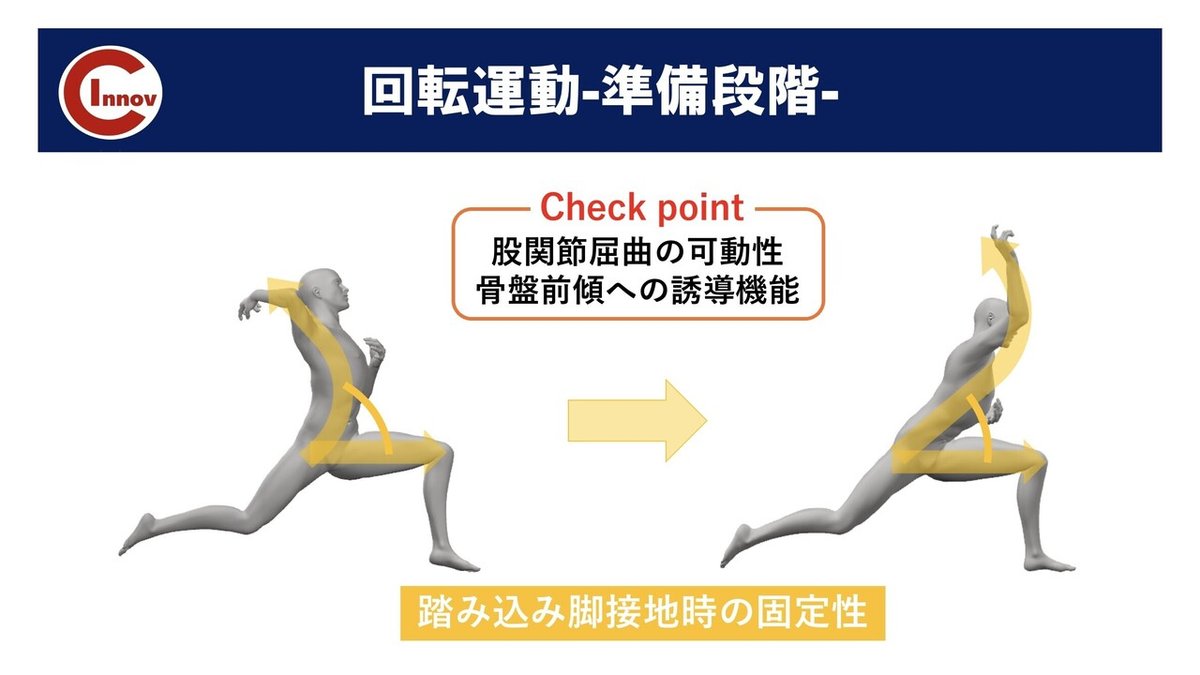

回転運動-準備段階-

軸脚の前進運動によって生じたエネルギーが、踏み込み脚および体幹・上肢に伝達され、回転運動へと移っていく準備段階です。

軸脚からのエネルギーが踏み込み脚および体幹・上肢へと効率よく伝達されるためには、体幹の伸展可動性の確保によるMER形成・踏み込み脚接地時の固定性が必要となります。

そのため、踏み込み脚の接地時には、骨盤前傾位での股関節屈曲が求められます。

ここでの基本動作として、Split Squatの前脚機能をみていきます。

Split Squat

骨盤前傾位での股関節屈曲には、純粋な股関節屈曲可動性や骨盤前傾誘導のための腸腰筋の出力が必要になります。

股関節屈曲可動性

腸腰筋 出力テスト

Acceleration ー Follow-through

回転運動-初期-

Acceleration-Followthroughにかけて、踏み込み脚を軸にして回転運動を開始していきます。

その回転運動を矢状面で考えた際に上半身は前方へ回転していきます。

軸脚から伝達されたエネルギーをロスなく回転運動へつなげるためには、上半身が前方へ移動していくのに対して下半身は後方へ制御することが求められてきます。

そのため必要となってくるのが、下肢後面筋(大殿筋・ハムストリング)の遠心性制御になります。

下肢後面筋の遠心性制御機能をみる基本動作として、Back Leg Reachが有用です。

Back Leg Reach

ステップ脚屈曲位でのダイナミックバランス が不良な者は投球時痛を有することが示唆された. 遠藤康裕・坂本雅昭/投球時痛を有する中学生野球選手の身体機能の特徴/理学療法科学

Follow-through 回転運動-後期-

踏み込み脚の股関節は回転運動の中心的役割を担います。

Followthroughでは、特に水平面上での踏み込み脚の股関節屈曲位での内旋がとても重要となります。

股関節屈曲位での内旋が不十分の場合、踏み込み脚の膝割れや回転運動の不足により手投げなどの不良フォームによって、肩・肘の障害につながってしまいます。

投球動作で要求される関節可動域では、股関節屈曲位での内転約30°、内旋約60°であることが示され た。 宮下浩二・小林寛和・横江清司/投球動作における股関節運動の検討/理学療法学第25巻

踏み込み脚の股関節屈曲位での内旋機能をみる基本動作として、Functional Reach Testが有用です。

Functional Reach Test

股関節屈曲位での内旋可動性

▪️まとめ

以上が下肢機能(特に股関節)のチェックポイントになります。

投球動作と照らし合わせながら、今回のチェックポイントを行なっていくとわかりやすいと思います。

次回は投球障害予防のトレーニング編です!

トレーニング下肢編も読んでいただき、今回のチェックポイントとアプローチを組み合わせて行ってみてください!