【留学生活】プロフェッショナルとしての「司書」。その存在から見えてきたこと

「本の虫」だった私

私は小さいころから本を読むのが好きでした。下校中に本を読みながら帰るという、「本の虫あるある」も当たり前(今考えたら、本当に危ない)。

小学生の頃は、図書館に通って2冊本を借りるというのを毎日繰り返していたので、年間で400冊ほどの本を読んでいた時期もありました。図書館に行くのは本を借りるだけが目的ではなくて、図書館の先生(司書さん)と、本についてやそれ以外のことをおしゃべりするのが楽しかったのです。

来月入る本を少し早く教えてもらったり、お気に入りの本について話すと共感してくれたり…。

それに比べて、中学校や高校での読書体験は何とも味気ないものでした。勉強や部活で読書を楽しむという時間自体が無くなってしまっただけではなく、学校の図書館自体が全然魅力的ではなかったのです。もちろん司書さんもいません。高校なんて、図書館とは名ばかりで、赤本と大学のパンフレットがあるだけでした。

そんな、図書館にまつわる原体験がある私にとって、ずっと引っかかっていることがあります。

今の日本の図書館、大丈夫?

最新のデータではないのですが、文科省のレポートの中に以下のようなことが書かれています。

最近数年は新設図書館数が増加しており,不況と財政困難のなかでも図書館は増加している。他方,市区町村立図書館の資料費決算額と専任の司書・司書補の人数は,平成7年度は,2,266館で330億円,6,584人,平成14年度は2,736館で326億円,6,039人であり,館数が増加しているにもかかわらず,資料費も司書・司書補の人数も減少している。また,平成15年4月1日現在で,約4分の1の図書館には司書が一人もいない。

予算や職員の削減により,図書館は体力を失いつつあり,新たなニーズへの対応が困難となってきている。

また数年前に、ある政治家が「図書館司書はAIで代用できる」として、「人件費増に直結する『司書の配置促進』は『改革』の名に値しない」と発言したことも、私の中にもやもやしたものを残しました。

図書館という巨人

よく学問は「Standing on the Shoulders of Giants (巨人の肩の上に立つ)」と言われますが、図書館がまさに巨人なんだなぁと感じます。

大学に進学して、課題や研究のために図書館を利用するようになりました。図書館はまさにありとあらゆる知識の集積場であり、これからの研究の土台となる膨大な知識がそこにあるのです。そして、学問の研究成果を残し、積み上げていく場でもあります。

公共の図書館もただ市民が本を借りに来るだけの場所ではなく、日々の記録を残す場所でもあるということを感じるようになりました。

そんな図書館とそれを担う司書さんは、アカデミックな空間にとっても、社会にとっても欠かせない存在であるはずなのに、日本ではその価値が軽視されているのでは?と思うのです。

プロフェッショナルとしての「司書」

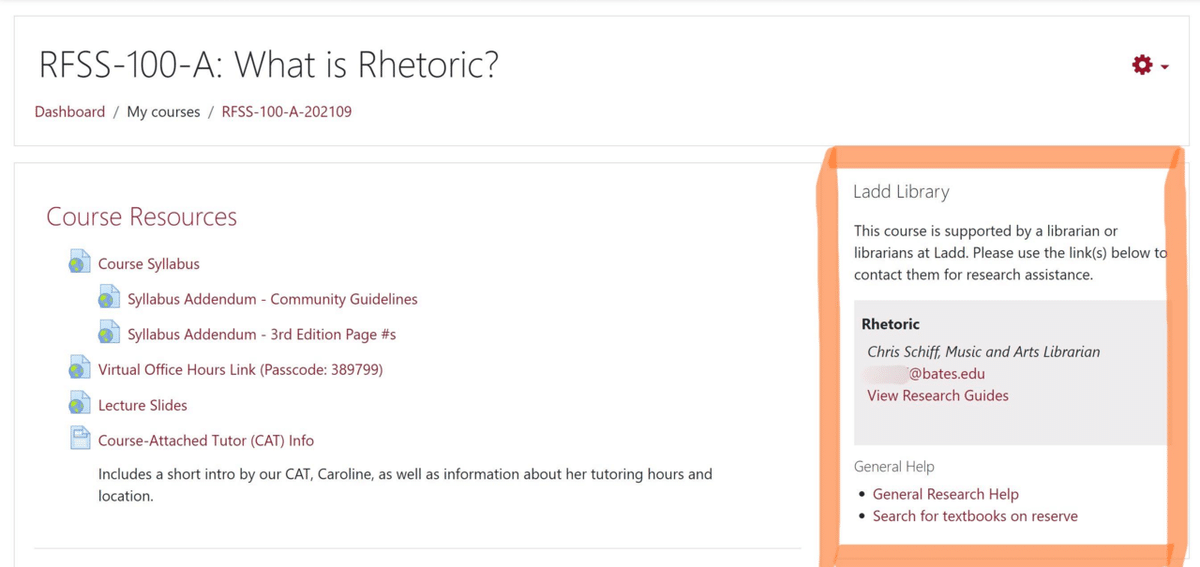

そんな私がアメリカに留学して驚いたことの一つに、各授業ごとに担当のリブラリアン(司書)がいることです。

普段のリファレンスサービスだけではなくて、「この授業でこういうことを調べてみたいんだけど…」と相談すると、「この辺のテーマはどう?」「この本がいいよ」とアドバイスしてくれたり、各メジャーごとのリーディングリストを作ってくれていたりします。

学生や教授は一つの分野について学問を深めたり研究をしたりしますが、ベイツのリブラリアンは一人で複数のメジャーを担当しています。研究の入り口でも、途中でも頼ることができるのです。その守備範囲の広さに驚愕しました。

ベイツ大学におけるリブラリアンは、まさに研究機関としての大学を支えるプロフェッショナルなのです。

「知」を広げ、深める

それに対して日本では、「司書も大学の研究活動の一端を担っている」という認識が薄いように思います。日本で私が在籍している大学も、学生一人当たりの貸し出し冊数の多さが国内トップレベルだと言われていますが、果たして司書さんの持つ専門性の高さを十分に活かして研究しているかと言われると自信がありません(レファレンスサービスでさえほとんど使ったことがない…)。

同じように、社会的な認識としても司書は「図書館にいる本の貸し出しをしている人」というくらいなのかもしれません。でも、日々蓄積されている書籍と向き合い、新しい出版物や情報にも触れる図書館は、確実にそのコミュニティ全体としての「知」を広げ、深めます。

本の配置や傷んだ書籍の修復など、専門的な知識や技術を持っている司書さんですが、なによりもその網羅的で有機的な知識が、「知」を広げ、深める役割を担う図書館に欠かせないのだとベイツ大学に来て気付きました。

だからやっぱり、AIでは代替できない「人間の営み」として、司書さんの専門性とその価値はもっともっと大学という場や社会で見直されてほしいと思うのです。

【追記】

一年間ベイツで学んでみて、日本の大学よりもベイツのほうが圧倒的に文献がデジタル化されているなと感じました。論文や新しい本だけではなく、まぁまぁ古い本もオンライン上で読めます。ちなみに私は紙で読みたい派ですが、ベイツではPCでそのまま読む学生のほうが多い気がします。