子供時代の日常にあった絵。時空を超えて作者を知る。その名は谷内六郎さん。

あまりの懐かしさと郷愁に撃ち抜かれると、「エエッ!?」と椅子から腰浮かすほどビックリして、

「ハァーーーーーーー…」「エ、エエエーーーーーーー??」「ウワァアアアアーーーー」

ってもう、言葉にならないんだなと。

あ、本の話なんですけど。

かつて与えてもらっていた幼児向けの書物のなかでも、わたしなりにお気に入りのラインナップがありまして。

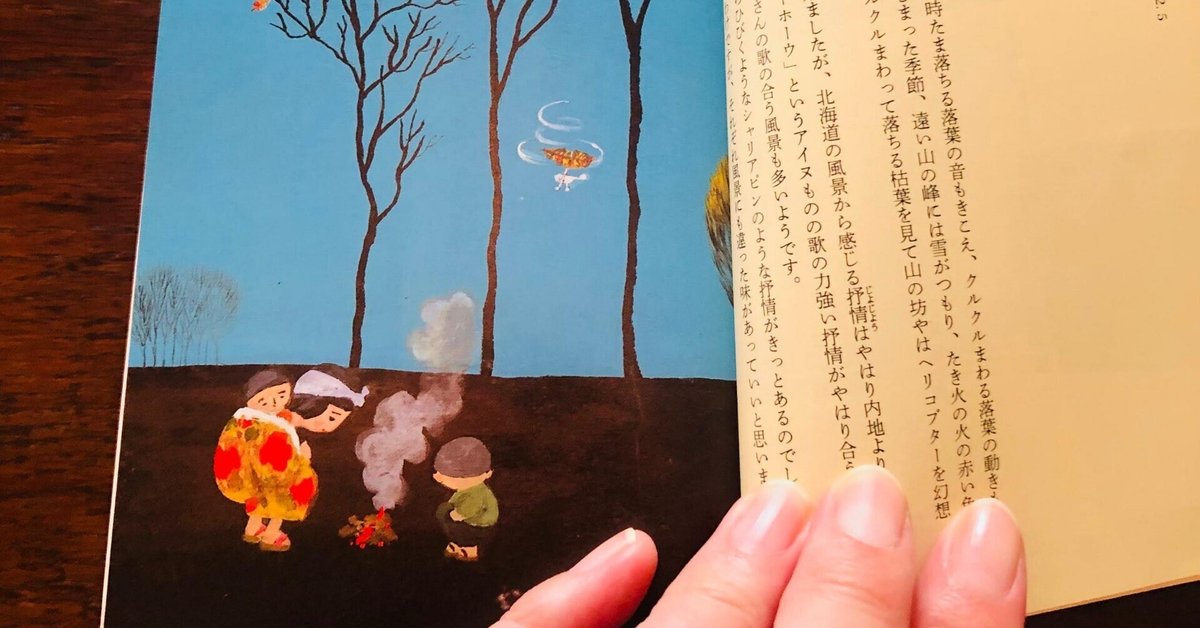

繰り返し親に読み聞かせをもとめ、自分でも棚から引っ張り出しては開いていた本の挿し絵に、谷内六郎さんの絵は、たしかによく登場していたのでした(そのうちのひとつは、童謡『ほたるこい』の挿し絵だったのではあるまいか)。

ときどきおじゃまする喫茶の棚にさりげなく置かれていた本。手に取るなり「エッ!コレって?!?!」と目が釘付けになった。

人物の横顔の風情とか、子どもがさらに小さい弟妹をおんぶしてあやしてる様子とか、ものすごい見覚えアルッ!!! それが谷内六郎さんの本なのでした(こんな感じで絵と作者名が一致するなんて)。

で、そのときの「言葉にならなさ」が冒頭のとおり。

ハァーーーーー。時を駆ける時間。

Olive(マガジンハウスから出てた女子向け雑誌)見せてもーーらおーーーっと♪ って、野良猫みたいにライトな気分でおじゃましたのがこの日でした。

金星期にバクハツしてた感覚もうっすら思い出した。

Oliveからはまさか予想だにしない、谷内六郎氏のクリティカルヒットにメタメタになる。ってだけでは済まなくて、続くは同席の方たちとの語らいで突如決壊した、村上春樹作品に何が描かれているか?をめぐる激流。

帰宅後もしばらくボー然と。(ほんまなんやったん???)

ようやく岸辺にずり上がって、ビッタンコになった衣服を絞って焚き火で乾かし、ひと心地ついたころに(比喩)、訥々と、わたしがわたしに聞かせる言葉が浮かぶ。

名の知れたおおきな山に登って滝壺で肝だめし、あるいはアウェイで武者修行にふけるのは、オトナになる成長過程では必要なのだろうな。

そうやって、だれかやなにかに刺激を受け続けているうちに、自分の器のサイズとか、どれくらい持ちたいか、死ぬまでに何をしておきたいかとかは、いともたやすくわからなくなってしまう。

それくらい、世の中や人との関わりっておおきなことだ。

豊かな回り道や寄り道で可能性を拾って、それがつぎの可能性につながることもたくさんある。

巡り巡ってその価値を受け取りながらも、自分の道ってなんやったかな?という問いはいつでもポケットに忍ばせておきたい。

これは、鑑定をとおしてお伝えしてることでもある。ま、人によりますけども。

そうだな、自分の道を思い出すためにぜんぜん場違いなモノゴトを経験しにいく、ってのもあるのかも。

なーんてことを思わせてもらうに至った、運転免許証更新後の木曜の午後のことでした。

少し久しぶりの喫茶ハマダさんにて。

********

喫茶にて、熱血ハルキストの激流に飲まれた数日後のこと。どういう飛躍か、さらにくっついてきた尾ひれもあった。

実家のそばを流れる夙川沿い(兵庫県西宮市)に、花びらが緑色になって咲く桜があると父が聞きつけ、近所だからと、母といっしょに現場検証してきたらしい。

御衣黄桜という品種。

葭原橋(あしはらはし)は『ランゲルハンス島の午後』に

出てくるらしい。

この桜が生えてる橋のたもと界隈は、村上春樹氏の幼少時代ゆかりの地。

川の上流には“お椀山”(『海辺のカフカ』に出てくる)のモデルなのでは?と噂される甲山がある。

場所を変え人を変え、とりとめもない記憶が行ったり来たりする。水星逆行のこういうところは嫌いじゃない。…けど、今回はなんか激しすぎませんか。。。

星の一葉 ⁂ ほしのひとは