NHK高松 にっぽん紀行 「行商すーちゃんの15キロ」~香川 観音寺~

NHK高松制作 にっぽん紀行 「行商すーちゃんの15キロ」。

私の住む長崎とは特別な繋がりはありません。

しかし、車も入れない坂の小径が街の半分近くを占める長崎市にとっては、このドキュメンタリーから教わることが多々あると思い、今回ご紹介したいと思います。

キャプチャー画を多く使用しますが、これは番組内容をわかりやすく説明する為のもので、目的はそれ以外は一切ありませんので、何卒ご了解願います。

香川県観音寺(かんおんじ)市に住む大谷 スミ子さん(愛称すーちゃん)は、2013年7月現在、85歳にして魚の行商を続けておられます。

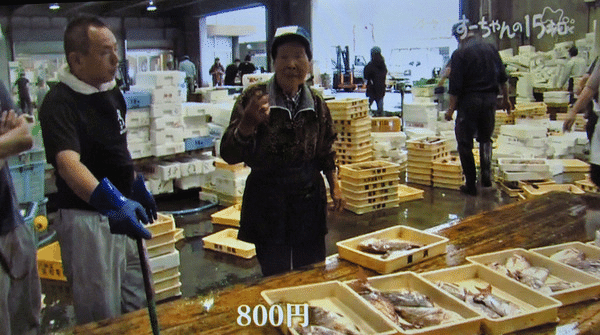

すーちゃんの一日の始まりは、まず魚の仕入れから。ダイサダという屋号を持つすーちゃんは、早朝から魚市場へ出向き、競り(せり)に加わります。

1,200円でスタートしたせりに、すーちゃんはいきなり400円も低い800円の掛け声を。

でもこれが、すーちゃんの商いにとっては重要な意味合いがあります。

見事に800円でせり落とし、笑顔のすーちゃん。

そして、すーちゃんの行商のスタートです・・・

すーちゃんは毎日15キロの道のりを約5時間かけて歩きます。

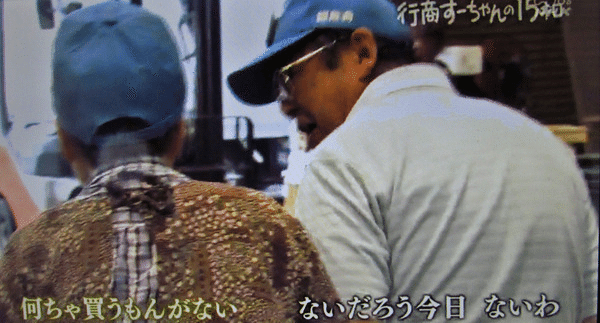

すーちゃんはお得意さん宅に声をかけ、その日持ってきた色々な魚をすすめます。ある魚で反応が悪いとみるや、ちゃっかり他の魚をすすめる商売術を心得ています。

しかし売れた後はお客さんが食べやすいようにその場でさばいてあげ、おまけも付けてあげます。

魚と氷を積んだ手押し車の総重量は70キロにもなります。上り坂では車を押し上げるのにひと苦労です。

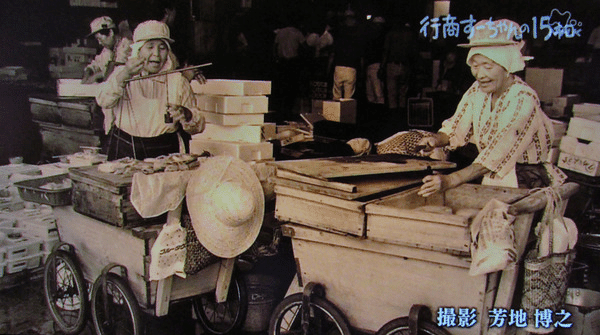

ひと昔前には、このような行商をする人は観音寺港周辺に200人ほどいたそうです。しかし時代の波に押されてか、今ではすーちゃんを入れてたった2人だけになってしまったそうです。

「100人その仕事をする人がいて、99人が辞めてしまった」後も、その仕事をすーちゃんは続けているわけです。

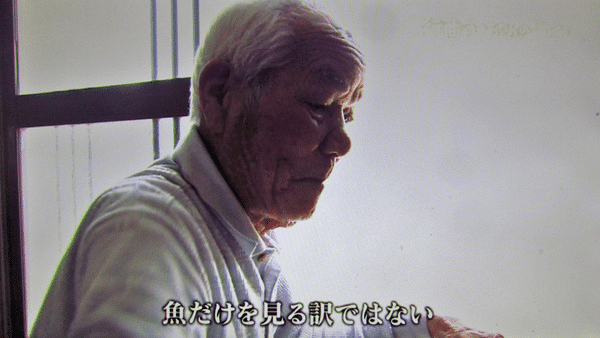

夫のひさしさん(86歳)は名の通った漁師であり、10年前に引退するまでは、すーちゃんは夫の獲ってきた魚を主に売り歩いていたことでしょう。

こういった漁師の妻による行商は、観音寺に限らず日本各地の漁港で行われていたことと思います。

すーちゃんは魚の行商をしながら3人の子どもを育てています。

何の変哲もない住宅街の風景。

そこに行商をするすーちゃんの姿があるとないとでは風景がまったく違って見えます。

個人宅を訪問して販売するというスタイルは今ではマイナスなイメージが先行しており、何かと気後れするものですが、すーちゃんの訪問販売には重要な意味合いがあります。

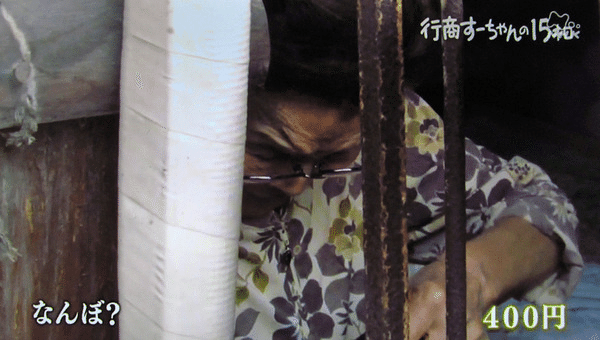

この日訪れたのは、92歳で体の不自由な女性宅です。

すーちゃんは窓から声をかけます。

中からは弱々しい声で、「もういかん・・・」というような返事が返って来ます。

足が悪く、家の中に閉じこもりがちな女性にとっては、すーちゃんの訪問は何とも心強いものでしょう。

ひとり暮らしのお年寄りだけでなく、一匹のネコともすーちゃんは”お馴染み”です。

すーちゃんが姿を見せると、主人が魚を買い、結果的に自分にもおすそ分けがある?ということでネコは親しげに寄っていきます。

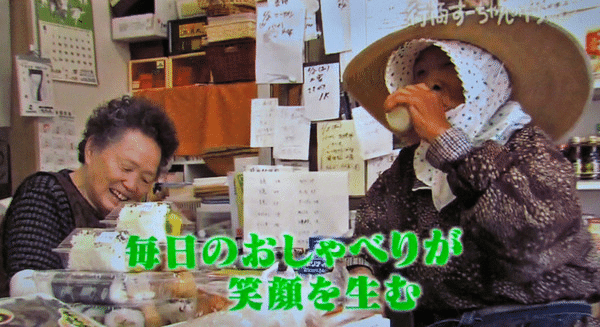

「(カメラが撮ってるから)おちょぼ口で飲まないかんねぇ! いや、それにしても、あなたはいつも顔はツルツルで・・・!」

「そうかい?アイロンで伸ばした甲斐があった! 笑」・・・・・

すーちゃんの周りには笑いが絶えません。

この日は早めに完売したので帰途につきます。しかし、なかなか売れない日には5時間を越えても尚、売り歩くことでしょう。

青柳祐介氏の漫画「土佐の一本釣り」の中にも行商のおばさんのエピソードが出てきます。

「夫が釣ってきた魚はどんなに小さなものでも、売り残したら夫に悪い」と日が暮れても、最終バスに乗り遅れそうになっても売り歩く、というものです。

帰宅したすーちゃんの荷車をきれいに洗うのは夫のひさしさんの仕事です。もし荷車が汚れていたら、お客さんにいやな思いをさせるし、売り上げにも影響するというのでひさしさんはいつも丁寧に洗っているのだそうです。

この時代に魚の行商をすることが、どんなに大変かをわかっているのですね。

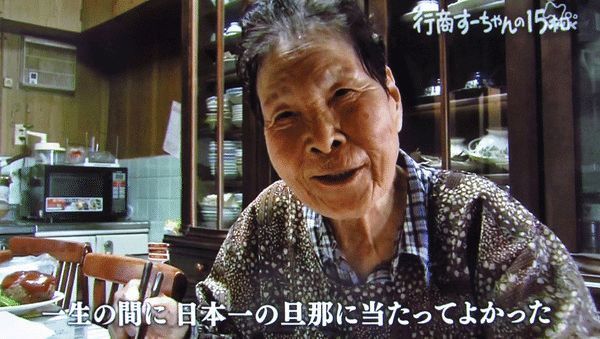

下の画像内のテロップの言葉は、場を盛り上げようという意味もあるのでしょうが、こういう言葉がすっと出るということは、毎日が本当に幸せなんですね。

ここに日々の行商の辛さ、暗さは微塵もありません。

しかし大変なことが少ないかと言えば、けっしてそうではありません。

この日は途中から雨が降り出し、段々と雨脚が強くなってきました。

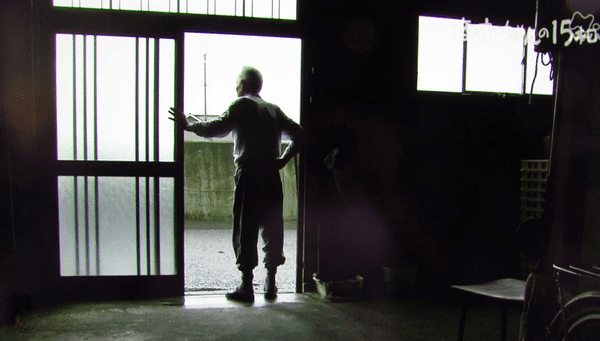

いつも帰る時間になってもすーちゃんはなかなか帰ってこず、ひさしさんは心配で何度も表をのぞきにいきます。

挙句には車で探しにいきますが、すーちゃんを見つけることはできずに戻ってきました。

そうして日が落ちかけた頃、やっとすーちゃんはずぶ濡れで行商から帰ってきました。

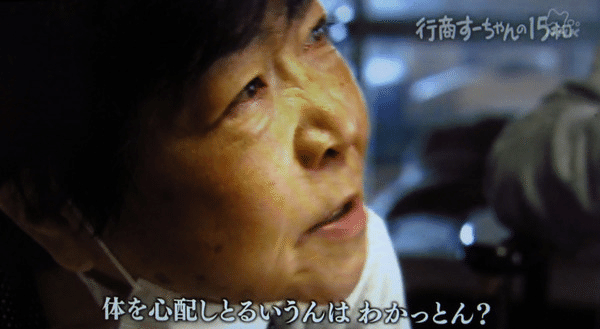

それでもケロッとしているすーちゃんに娘さんは心配を隠し切れません。85歳という高齢で70kgの荷車を押して15キロですからね。ご家族はさぞや心配なことでしょう。

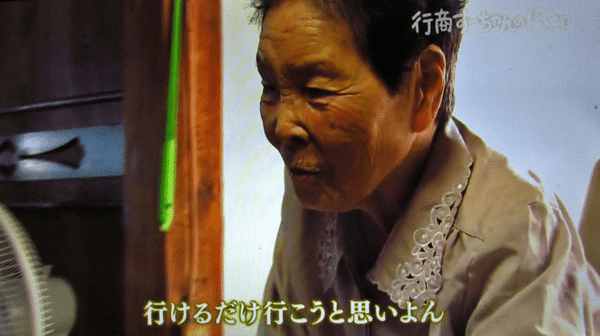

それでも尚、すーちゃんに迷いはありません。

本当に動けなくなるその日まで行商を続けるというのです。

仕入れた魚が全て売れたとして、その利益は約5,000円くらいです。

すーちゃんのようにうまく安く仕入れることができなければたちまち利益は消えてしまうでしょう。

そしてすーちゃんのように売る術を心得ていなかったならば、たちまち「赤字」になることでしょう。

自動車、大型店舗の時代に手押し車での行商・・・。実はここに「100人のうち99人が商売を諦めてしまう」背景があるのでした。

梅雨の影響で水揚げが少なかったある朝、すーちゃんは安い値で魚を買うことができませんでした。

仕方なくこの日は高い値でカマスを買います。それにはある理由がありました。

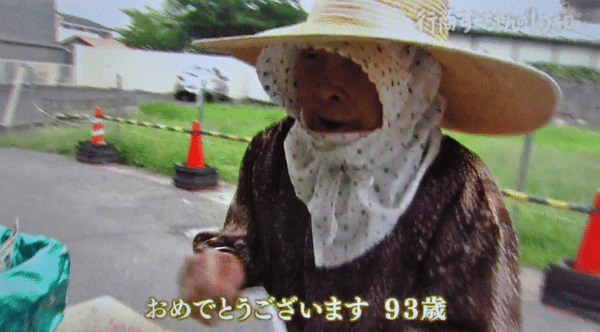

すーちゃんは足の悪く、外にでることができない山下さん宅へ行き、大好物であるカマスを持ってきたことを伝えます。

その甲斐もあってか、この日、2ヶ月ぶりに山下さんは自分の意志で外に歩いて出ることができました。

この日は山下さんの93歳の誕生日であり、すーちゃんは割り高でもどうしてもカマスを食べさせたかったのですね。

きっとこの日は忘れられない誕生日となったことでしょう。

すーちゃんの行商、すーちゃんの15キロにはこのような「生きる喜び」がぎっしりと詰まっているのです。

そんなすーちゃんの心情を察し、娘さんも家族として応援していく決心を固めます。

翌日の早朝は快晴のようです。

すーちゃんは(商売)日和だと、張り切ります。

こうしてまたすーちゃんの15キロが始まります。

けっしてスマートとは言えず苦労が多い割りに儲けも大きくない商い。

しかし、その周りには人としての幸せが溢れていました。

その商いは「お金を儲ける」以上の大きな大きな意味を持っていました。

今、どの街に行っても、85歳の人というのはデイ・サービスというサービスを受ける側の人であり、それは無理もない普通のことです。

しかし、この後姿には学ぶべき多くのことがあるように思えます。

私達の住んでいる長崎市は冒頭で述べたように半分は車の入れない斜面地で構成されています。

この斜面地を全て放棄してしまえば、それはもはや長崎の街ではなくなってしまいます。

どんなに便利なものが発明される世の中になっても、人が汗して歩き、触れ合って生きる温かい街でなければ、明るい未来は期待できないでしょう。

この番組はこれからの子ども・若者たちにとって本当に魅力ある街づくりはいかにあるべきかというの指針を示してくれたように思います。

約25分の番組ですが、長編大作映画にもけっして負けない内容がありました。映像も美しいものでした。

現在、再放送も終了し、オンデマンドでも作品を視聴できないようですが、何とかこのような秀逸な作品がアーカイブ化され、広く公開されることを願ってやみません。

(元記事作成:2013年)

いいなと思ったら応援しよう!