日本人研究⑦なぜ日本は同調圧力が強いのか

日本人の人間関係

日本人の心理について、おおまかにまとめてみたけれど、そのような心理を生み出してくる土台の根っこには、長い歴史によってつくられてきた社会構造があり、さらにそのなかで互いに向い合っている、人間と人間のつながり、人間関係がある。

人間の心理は、このように根本的には、社会構造からきめられているが、より直接にいえば、人間関係のなかから生れてくる。そこで、現在の日本で人間関係が、どんなありかたであるかを、全体的に見渡してみたいと思う。

日本社会は「同調圧力が強い」とかふわっと抽象的によくいわれるけども、より具体的にいうと、日本の社会構造は、近代資本主義経済の建前でありながら、なかば封建的な関係のナゴリを引きづっているところから、土台の人間関係も、近代的な要素と、前近代的な要素ー江戸以前のーとが混ざっている。

日本人男性のロリコン癖について同じことを述べたけれど、日本の人間関係で、近代化されていない要素は何かというと、大ざっぱにいえば、けっきょくのところ、人間と人間とが、近代以前の「義理を果たす」「義理を守る」という社会的な約束でむすびつけられている。

いうまでもなく近代資本主義社会においては、人間と人間との関係をコントロールする約束は、権利とその裏づけをもつ義務である。しかし、日本では、この近代的な義務と封建的な義理との二つが微妙に混ざり合って、日本人の人間関係をとても複雑にしている。

このようなことから、外国人にとって、日本の人間関係が「奇妙」に見えるのも不思議ではないようにおもう。

つぎに、義理と、それから出てくる人間関係が、どのように、日本人の社会心理に影響をあたえるかについて考えてみたい。

日本名物義理人情

「義理」という日本語は、いろいろな意味をもっているが、もっとも一般的にいえば、「義」とは、各人が、自分の「あるべきすがた」「●●らしさ」を「わきまえて」行動することであり、「義理」とは、その道理である。

だから、義理は、日本人社会のなかで自分が他人に対して、どのような関係であり、したがってどのようにふるまうべきであるかについての約束である。既に述べたが、その約束は、義務とはちがう。そのため権利の裏づけを持っていない。

だいたい日本人が口にする「義務云々」はこの義理との混同からきている。

不登校YouTuberゆたぼん炎上、生活保護バッシング、不倫炎上など、世界的にみても特異な現象が良い例であろう。

阿部謹也(『「世間」とはなにか』)によれば、このように述べている。

平成六年(一九九四)六月二十五日付の「朝日新聞」で報じられた例を思い出してみよう。左半身が不自由な妻が病弱な夫と暮らしていた。仲の良い夫婦であったという。二人は月に約六万五千円の生活保護を受け、それと妻の障害基礎年金年額七十四万円だけで暮らしていた。ところが近所の人たちから「おらたちの税金で食ってやがる」という陰口をきかれ、妻はそれを常に苦にしていた。「肩身が狭い」というのが妻の口癖になり、「私らは世間から相手にされないんだ」ともらしていた。世間の陰口に耐えられなくなった妻が別れ話を持ち出したために夫は妻を殺してしまったのである。

これは極端な場合ではあるけれど、今でも日本の人間を苦しめていることがわかる。

これらのように義理は、むしろ、自分をかこむ周りの多くの人間のひとりひとりに対して、とるべき態度や行動の約束である。そうして、それが一般的にひろくなれば、「世間」に対する義理としての「世間体」がでてくるのである。

義理は、親子、夫婦、同胞、親類、友人、役所、会社、学校クラス、世間体、目上、目下のあいだで、いろいろな形をとってあらわれるが、いずれにしても、「理屈ぬき」にそのまま、「あるべきすがた」「●●らしさ」にふるまうことが要求される。

たとえば、若者のあいだ、とくにSNS上の対人関係一般の義理は「返信のはやさ」、「同じノリ」である。

つまり、義理は、現在の日本人社会のなかで、自分のおかれているところに満足することであり、「私なし」の修業や、「滅私奉公」の精神を合理化するための強制的な約束だ。

一般に、義理は、目上が目下の者に、忠誠心と従順さや服従心を要求することからおこる。武士の忠義や奉公がそれであるけれど、そのかわりに、目下に対して、なんらかの形で愛情と感謝の気持ちをもつことが、目上の義理である。

たとえば、武士の忠義奉公に対しては、「主君の愛顧」ということばがあって、けっして忠義は、一方的な犠牲だけではなかった。また「恩」ということばも、むかしは、目上の者が目下の者から受ける奉仕に対して感謝する意味にも使われていた。

このように、義理は、元々は一方的でなく、忠義でも、主君から大切にされる程度に応じて、奉公すればよいという考え方は、武士道の本で、しばしば見られる。

現代の日本人の多くは武士ときくと、主君のために無条件に命を捧げるというイメージが強いようではあるけれど、実際には、家来の裏切りは当たり前であり、本能寺の変はそれを端的に表す。

こうしてみると、忠義とか奉公も、徳川時代の武士のあいだも、交換とか契約のような意味あいを相当ふくんでいたのである。

ところが、明治以降、風向きが変わって、天皇制を維持するために工夫された修身教育では、天皇に対する犠牲、「私なし」の滅私奉公の面だけが強調され、権力への絶対服従と自我の否定が日本人全体に強いられ、義理は一方的になってきた。

「天皇のために死ね」は、義理の一種としての武士の忠義とはちがった、絶対的なドレイであった。

そうして、むかしの足軽ならば、逃げ出してもよかったのに、天皇中心社会では、

「つとめてもつとめても、これをもって足れりとはしない」だけでなく、「その最後に直面する時の死が、最も価値の大なるものである。」(『産霊の産業』)

そこでは、絶対的な奴隷としての死が最重要価値として説かれてきた。

爆弾を抱えて敵戦艦に突っ込む神風特攻隊

「天皇陛下万歳」を叫びながら敵地に突っ込む日本軍のようす

どちらも死や負けが前提の作戦である。

つぎに義理は、親子では、親の恩や愛に対する、子の孝行のかたちであらわれる。このばあいには、親子の愛情が義理とむすびついて、ふつうは「義理」と「人情」が区別できないようになっている。

しかし、家長としての父に対しては、子が特別の尊敬と服従を要求される点で、外国で見られる親子の愛情に、義理として、子の「あるべきすがた」「●●らしさ」が加わってくるのだ。

また義父母の関係、よめしゅうとめのあいだでも、義理が勝ってくる。ここでの奉公は実の親を思う孝行とは意味が違っている。

日本の家族関係の特徴は、家長としての父が、おなじく親であっても、母よりもはるかに大きな力をもっていることと、長男の位置が高いことである。

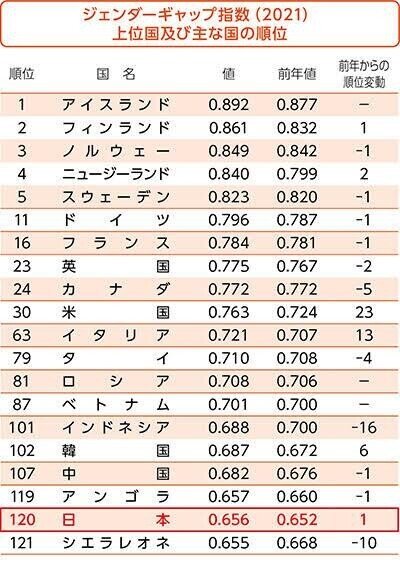

これが、日本人のあいだに根強く残っている男尊女卑、女性差別、ミソジニー(女ぎらい)の考え方の土台であって、「男らしく」、「男と男の話しあい」、「男勝りの」、「男は黙って」、「男を上げる」、「男の二言はない」というようなことばが、日常生活でも、国会でもきかれるのも当然である。

このように、日本人の父と長男のあいだで、一種の権威システムができ上がっていると同時に、母と娘のあいだにも、男に対する精神的な対抗のチームができやすい。だから日本の娘たちには、父親よりも、母親に対する義理の気持ちを強くもっているひとが多いようである。

しかし、日本の家族関係が日本社会で果している大きな役割は、それが一つ一つの家族のなかにとじこめられたものではなくて、日本の人間関係すべてにわたって、家族関係的集団がひろがっているところにある。

日本の家は、親子関係を主とし、家長を中心とするから、外国の「夫婦中心主義」とは違う。

この親子関係の義理は、家長としての父親が、家族全体の上に立って、権限を持つことは軍隊における上官のそれに変わりはない。

この家族集団を基本形として、他の日本の社会集団をすべてそれになぞらえるやり方を生んでくる。

ここで、日本に独特な、家族主義の人間関係が生れてくる。

日本人は家族集団以外の集団内で、家族呼称で無意識に呼ぶことが非常に多いという事実に示されている。この日本的コミュニケーションは一つの特徴としてしばしば指摘されてきた。

たとえば、職場集団では「親方」、「おやじ」などの呼び名は、父親的なイメージを経営者あるいは上司に対して抱いていることであり、それに対して自分は「子分」あるいは息子の自己意識を持っているのである。

典型的な例はやくざ集団であり、そこでは親分・子分、兄弟分の序列が厳しく定められ、親分の妻は「あねさん」と呼ばれている。やくざ集団では、その序列と規律がきびしい半面、家族集団にみられる心理関係以上の親密さを保つことが理想とされる。

サービスする女性に対して「おねえさん」と呼びかけたり、知らない年長男性を「おじさん」「おじいさん」と呼んだり、年長女性を「おばさん」「おばあさん」などと呼ぶのがそれである。

その場合にも未知者を家族、親族扱いにするのは、やはり擬似家族的な人間関係を表現するつもりなのだろう。

大抵のばあいは男性であるけれど、バーの客が「まま」と呼ぶときは、自分を女性に対して幼児化する心理が働いている。また女性側からすると、お客を子ども、「坊や」としてみる母親的な感情が含まれていることも多い。

とりわけ日本人の酒飲みは、しばしば幼児化の退行現象を示すことが多く、日本人の「甘え」の心理が隠されていて、人間関係に擬似的な母子関係を生みやすい。

水商売の女性たちの職場では、「おかあさん」、「お姉さん」、「妹分」とか、「ママさん」、「マダム」という呼び方など、いずれもそのような場所での人間関係を家族関係をモデルにしている。

そこでの「おかあさん」「おねえさん」は、自分をその女性たちの母代理として意識して、保護者としてみる心理をもっている。自分の感情にとって必要な相手をつくり出すという、自己本位的な呼称とみることもできる。

また相手に対する依存や依頼といった自己本位的な欲求も底に潜んでいるのである。

日本人が他人に対しても擬似家族的な感情をともなう呼称をつかうことは、自我の発達を阻害する。しかし、日本人全体が、やはり擬似家族的な集団としての基本的な生活を担っていることも読み取れる。

そのような擬似家族社会の一員として、相互の親愛の情を交換しているかぎり、「同じ日本人なのだから」という一種の国民意識、日本人同士のヨコの連帯感が共有されるのも当然だ。

それだからこそ戦争になれば「一億総玉砕」、「日本人だから誰でも戦争に協力しなければならない」、「欲しがりません、勝つまでは」、「オマエはそれでも日本人か。非国民め」となり、またコロナ禍でも「自粛警察」「マスク警察」などが登場したのである。

同様に、敗戦になれば、「一億総懺悔」ということばでもあらわされるように、「同じ日本人なのだから」ということで、日本人全体が責任を負うことになる。そこでは戦争犯罪者や戦争責任を徹底追及せず、相互に寛容な態度になる。しかし、これが同時に無責任体制であるこもいうまでもない。

このような家族主義の関係や、親分子分の関係は、日本人に、家族のなかだけではなく、社会集団のなかでも、あるいは親の役割を、あるときは子の役割をさせている。

日本人の大部分が、そうして、家族以外の社会集団のなかでも、ニセ親とかニセ子の役割をさせられることから、日本人の心理に家族的な、狭苦しさと、なれあいの傾向がうえつけられる。

日本の人間関係に独特な、「親心主義」や「温情主義」はそのあらわれで、それが前提となって、「先輩・後輩」などの序列の人間関係や「新卒一括採用」、「年功序列」、「終身雇用」といった日本的雇用システムが成立しているのであり、いまだに手放せないのである。

それは、目上が親の立場であり、愛をもって、目下をこどもとしてかわいがり、大切にするだけではなく、同時に「子供を吞んでかかる」。「自分は高い所から周囲を愛し、育て導く立場にあるという自覚」でもある。

だから親心主義は、目下を内心では「のんでかかる」、軽蔑の念をともなうことが多い。(「後輩のくせに生意気な」など)

本人がそれに気づかなくても、「高い所」にある自分が、見下している点では、家長の権威とおなじである。

また親心主義は、子どもにとってありがた迷惑な、過干渉や過保護を生みやすいことも指摘しておきたい。

このように日本の人間関係は、親子(目上と目下)に似た関係のなかで、はじめて作り上げられるというところに、おとなになっても家族的な関係によりかかろうとする日本人の心理があり、自我の発達しない原因もある。

いいかえれば、精神上のこどもらしさ、幼児的な性格が日本のおとなには多分に残っている。

それは、日本人が外国人を目にした場合、大人っぽいとか、自立していると憧れることが多いことにもあらわれる。

義理は、うえのように、ハッキリした上下の人間関係以外に、たとえばサービスを提供する者と客のあいだでも、客を主人としてあつかうというような義理としてものこっている。(お客さまは神さま)

「日本名物義理人情」といった表現があるくらい、今日でも日本人のあいだに義理は、根強く残っている。

つぎに、まえにすこし例をあげたけれど、義理が目上とかの、かぎられた個人に対してではなく、「世間」に対するばあいには、「世間体」になる。

ある人にとっては、向こう三軒両隣りだけが世間であり、また政治家や役人たちは、ひろく日本の社会全体を世間として考えるだろう。

したがって、世間に対する義理も、いちばんせまい範囲では、「近所」であり、そこでは「世間体が悪いこと」はしないようにする。近所づきあいの「あるべきすがた」「●●らしさ」が義理である。ひろい世間に対する義理では、「個人の名誉」、「名にかかわる」とか、「世間様に申しわけない」ことをしないのが約束である。

日本人は、たえず、義理を守ることによって、ときに恩を感じ、ときに苦しみ、世間に対して一種の忠義奉公をしているのである。

義理人情の板ばさみ

日本的義理に対する抵抗の、もっと一般的な形は、「人情」ということばであらわされていて、これは人間性の要求である。古くから「義理人情」と一口にいって、義理人情をひとつにまとめるのが、ならわしになっているけれども、じつは、義理の約束で抑圧されているのが人情であって、むしろ、「義理と人情の板ばさみ」が、日本人の心理に特有な影をつけている。この板ばさみが日本人の胸をしめつける。

そうしてしめつけられたきもちを、じっとたえて、解決に至らないでいる切なさをあらわした作品が、日本の読み手、観客、聞き手に絶大な共感を呼ぶ。

母物、涙物は、日本の人間関係に、いまでも現実にこの板ばさみがどんなに多いかということを、具体的にしめすバロメーターである。

義理人情を割り切れ

このような、義理人情に対して、人間の素直な欲望を義理の枠から解放しようとする義理人情否定の「自然主義」と、義理人情の人間関係にかわる新しい人間関係をつくろうとする生活の「合理主義」が出てくる。

日本の封建的な人間関係をこの立場からはげしく否定した議論は、前にも例にだした坂口安吾の『堕落論』である。

坂口は、「大義名分だの、不義は御法度だの、義理人情といふニセの着物をぬぐことが、日本人の復活の第一の条件」だといった。

これは戦後の現在でもまだ珍しいことばなのである。

いいかえると、義理人情の枠の否定は、「身勝手」と誤解されやすく、日本人の心理には、こなしきれない厳しさを感じさせるのである。

人間関係を近代的に合理化するこころみについても、日本では、まず、義理人情をセイトンすることからはじめなければならない。

しかし、残念ながら、不幸にも、日本では、この合理主義が前にもいったように行きすぎて、義理の否定が、他人の迷惑をかえりみない、自己中心主義の暴走におちいりやすい。

義理人情を否定する合理主義の行きすぎで、戦後日本に目立ったのは、人間と人間との交渉、やりとりをすべて、契約にしようという、光クラブの山崎が考えた「契約主義」である。

「人間と人間との関係は……合意は拘束されるべしという国際法の基本原則で割切れる」のだから、「それ以外に人の決めたものには従うことはない」ので、義理人情などはまったく問題にならない。

また恋愛でも

「契約したことは決して反してはいけない。つまりあなたを愛しますといって、すぐその三十分後に他の男に会うということはいけない……違法行為になります。」また結婚も「お互いにうまくゆかなければ別れるという合意」など「婚姻関係を公正証書にでもつくっておくべき」である。

山崎にとっては、親子の関係も、やはり契約関係であり、

「何のために親の云うことをきくかというと……飯を食わせてくれるからで、つまり俸給の代償として従順であるべき」なのである。

契約主義は、アメリカのような社会では、相当テッテイしているから、山崎が主張するような親子関係も、とくに冷酷な感じを起させないが、日本人にとっては、おそろしく冷たいと受けとられる。それも義理人情の考えがしみこんでいるからなのである。

アメリカの親は、こどもを「お使い」に出すのでも、家の修繕をやらすのでも、あらかじめ、報酬をきめて、話しあいのうえやらせているから、契約に似た関係に立っている。また夫婦であっても、日本ではセックスレスが日常茶飯事だけれども、性関係が疎遠になると別れることもふつうであるからこれも契約に似ている。

これが日本人に親子や夫婦の義理人情をふみにじるように見える。なにごとも義理人情がつきまとう社会だからこそ、それに反発する、行きすぎた「合理主義」も出てくる。

公私混同

義理が、対人、対社会関係についての約束であるとすれば、「本分」(ほんぶん)は、社会のなかで、各人がおかれている場所と、その場所にふさわしい行動形式全体を指す。

むかしから、「分(ぶ)をわきまえる」、「分際」、「身の程を知る」など一般的な本分にあたることばがある。

本分は、江戸以前の封建社会の分際の人間関係が、今日まで残ってきたものであり、その古い要素が、現代日本社会で、新しい人間関係と、ごっちゃまぜになっているのである。

今日の本分は、むかしとちがって、生れついた身分や家柄によって、一生変えられない運命というものはない。その点で、ある程度自分で自由にえらぶことのできる人間関係とも言える。

しかし本分は、人の生活を一日二四時間、一年三百六十五日にわたって縛りつける。

つまり、会社では社員の本分(社会人らしさ)、学校では学生の本分があって、それは、勤務時間の外、授業時間の外でも、社員、学生の行動を縛ることができる。

時間ばかりではなく、空間上でも、また本分の束縛があって、社外でも社員は社員の本分、学校外でも学生には学生の本分があって、それにふさわしい行動をすることが要求されている。

これが現代日本社会での理不尽な校則や社内ルール(黒髪強制、下着の色指定、バイトや副業禁止、髪染め、ヒゲ禁止などが一例)の原因でもある。

学校でも、私的な企業でもこのありさまではあるのだから、当然、役所では、古く『官吏服務紀律』があり、今日も、『公務員法』などで、公務員の本分は、こまかい法律上のソクバクを受けている。

いいかえると、日本人にとっては、いわゆる公的の時間や仕事が、私的の時間や生活にまで食いこんでおり、極端なばあいには、公生活が私生活をめちゃくちゃに食い荒らしている。

会社員の「公」生活は、仕事が終っても、サービス残業、飲み会、また休日出勤、接待、慰安旅行、忘年会、新年会まで含むと、「私」生活の時間のほとんど全部をうばいとられてしまっている。

学生の「公」生活は、いや公生活にもかかわらず、なぜか子どもに掃除を強制させ、授業後も、各教科の宿題、居残り、髪染めバイト禁止などが代表であるように、また部活動をしている人であれば、さらに厳しく制限された「私なし」の生活をせざるを得なくなる。学校で放課後や休日に生徒が教員の指導の下で、1年中活動するというのは珍しい。

このような「私なし」の生活は、外国人にとって、大変不思議な、とうてい理解できない不合理な生活である。

このことが同時に、日本で公人と私人の区別、公事と私事の区別がみだれる大きな原因の一つである。

日本人は、私利私欲から公私を混同するだけではなく、本分という人間関係の影響で、もともと公が私を、めちゃくちゃに食いあらしている、といったように、公私をわきまえよ、ということ自体が、どだい無理な注文ともいえる。

安倍晋三元内閣総理大臣、また昭恵夫人の発端で起こった「森友学園」「加計学園」「桜を見る会」巡るさまざまな公私混同はその象徴だ。

さらに自民党のお友達優先政策や公明党と創価学会、立憲民主党や国民民主党と労働組合、日本特有の記者クラブ制度というメディアと権力の癒着(による権力チェック欠如)、関連業界、官僚、政治家の接待問題など、これが大きな原因の一つとなっている。

だから、日々の、賄賂、汚職、情実、役得などの腐敗問題は、日本人の社会生活で、たえず、公私がぐちゃぐちゃに入り混ざっているところから、当然起ってくることなのである。

いたるところで本分がやかましくいわれて、公が私を食い荒らすほど、その本分にふさわしくないふるまいが増してくるのは、どうにもならない悪循環なのであって、現代日本の社会構造は防ぎようも止めようもない。

このようにもともとの封建的な本分を、近代の資本主義経済の土台に立つ人間関係のなかへ持ち込むのだから、本分と、私利私欲、損得を、適当にまぜると、いくらでも「悪いこと」ができる仕掛けになってしまっている。

「らしさ」のしつけ

義理や本分といった枠の押し付けは、日本人の子どものしつけ、教育にもあらわれている。

そこではよく言われるように「らしさ」の強調が見られる。子どもは小さいときから男の子らしさ、女の子らしさをしつけられる。

言語学的にいうと、日本語では日常ことばにも、男らしさと女らしさの区別がされている。男の子は「ぼく」「おれ」であって、女の子は「わたし」である。このような言葉の区別が、それを男女それぞれの「らしさ」を内面化させる有効な手段にもなっている。すでにこの段階で一人称の表現形式が、それを使う男や女のパーソナリティの内容を決めていくことになる。

ここに日本教育の「量産型」の出発点がある。

子どもが成長するにつれて年齢段階ごとに「子どもらしさの型」が変わっていく。それにおうじて、「子どもらしい」とか「子どもらしくない」という判断がおとなの側でされる。学校教育段階では、「生徒らしさ」とか「学生らしさ」が要求され、その「型」からはずれると、「変わった子ども」として疎外される。

疎外は村八分とも言われるが、親や教員の側だけではなく、子ども同士でも、義理の枠やらしさの型からはみ出ると、仲間はずれにされる。

少年から青年期にさしかかると、「らしさ」が二つに分かれる。一つは大人の側からする「まだ子どもだから」と子ども扱いを受けるという子どもらしさの「まだ」要求であり、また一方では、「もう大人なのだから」「もういい歳しているのだから」というおとならしさの「もう」要求がある。

この「まだ」「もう」の二つの矛盾した「らしさ」に同時に対応しなければならない。

今日の若者にみられる個人主義的な行動は、いずれも自分のアイデンティティを、おとなのつくった型のなかにおさめたくないとか、型の社会の抵抗であり、義理人情を意識しないまでも、型を否定する傾向のあらわれである。

しかしながら、若者たちのあいだで使われる流行語、ファッション、エンタメなども、やはり日本人に共通する「らしさ」「型」を特徴としているのは皮肉な現象である。

そういうところに若者は自分たちの「若者らしさ」の、型にハマった「自己表現」をしている。

「つっぱり」といわれたかつての不良高校生も、「韓流ブーム」の流れでおきた「マッシュ髪型」「センターパート髪型」も、清楚やギャルもやはり、ひとめでわかるような、きまった型のファッションをしている。

つっぱり

マッシュ系

センターパート系

清楚系

ギャル系

まとめ

以上のように、日本人の人間関係には、義理人情が深く染み付いて、人間同士が、すき通った空気のなかで、一対一の個人として向き合うことをさまたげている。義理人情は、人と人とのあいだに、言葉で表現できないモヤモヤとした雰囲気をただよわせている。

日本人一人一人の人間についていうと、おのおのが、本分という一種の着物をきて、やはり、生地をむき出しにしないで、本当の自分を隠して、「私なし」の生活している。ここでも、モヤモヤした雰囲気をただよわせている。

すべて、日本社会での窮屈さは、この人間関係のあいだに立ちこめている、雰囲気のアイマイさ、なんともいえないモヤモヤさから生れてくるようである。

外国人から見て、日本人は、「何を考えているかわからない」と批評されるのも、この特殊な人間関係について理解があさいところからくる、表面的な見方によるからである。

新しい日本を生み出していくには、社会の土台をつくりなおすこととならんで、むかしからのナゴリである、モヤモヤ人間関係と、それから発生する社会心理のモヤモヤを吹き飛ばすことにも努力しなければならない。

でなければ、日本人一人一人の人間の幸福を望むことはむずかしいと思う。