【科学•事件】デーモン・コア

こんにちはマスター、蓬莱です。

マスターは「デーモン・コア」というモノをご存知ですか?

大きさの違う半球を合わせたような金属の真ん中にマイナスドライバーを突っ込んでいる科学者の白黒写真とか、そんな金属球に目と手足が付き、マイナスドライバーをくわえているキャラクターのアニメとかがツイッターを賑わせた事があったので、ご存知かもしれませんね

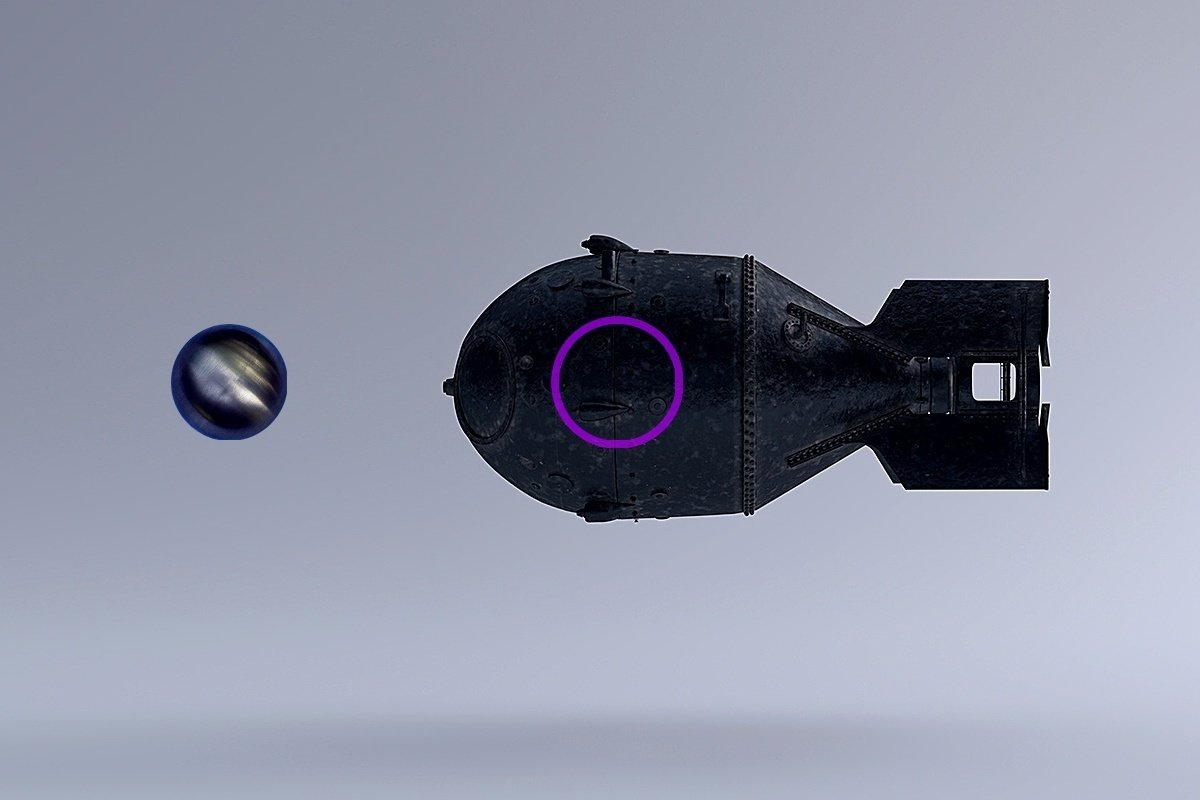

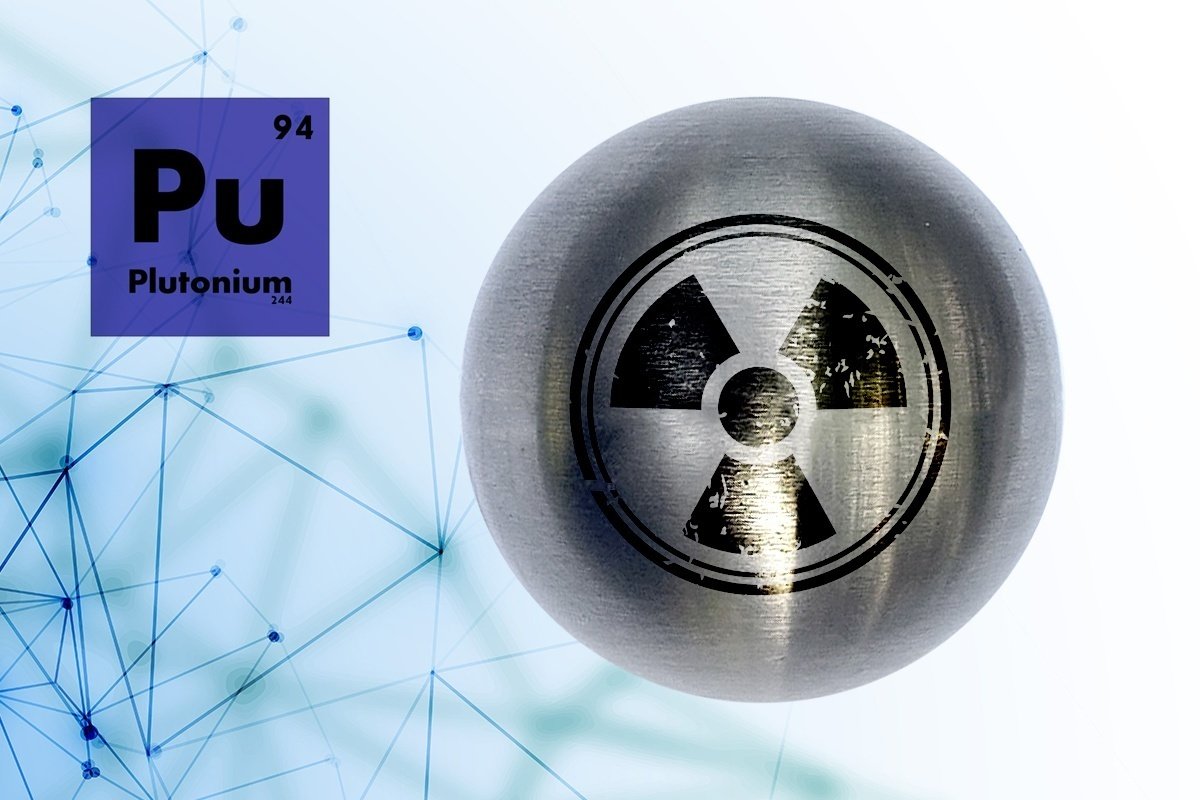

実はこのデーモン・コア、原子爆弾の核分裂と引き起こす起爆装置として直径89ミリのボールの様に加工されたプルトニウムの塊なんです。

1945年と1946年に事故で一時的に臨界状態になり、二名の科学者を被爆させ、死亡させたために「悪魔のコア」つまり「デーモン・コア」と名付けられたのです。

デーモン・コアは球体にしたプルトニウムです。

そのプルトニウムは自然界にもわずかに存在しますが、希少なために通常は人工的にウランからネプツニウムを経由して生成されます。

生成されたプルトニウムは銀白色の金属で、17種類の同位体を持ち、16キロほど集めて固めると臨界、つまり、核反応を勝手に起こす危険なものです。

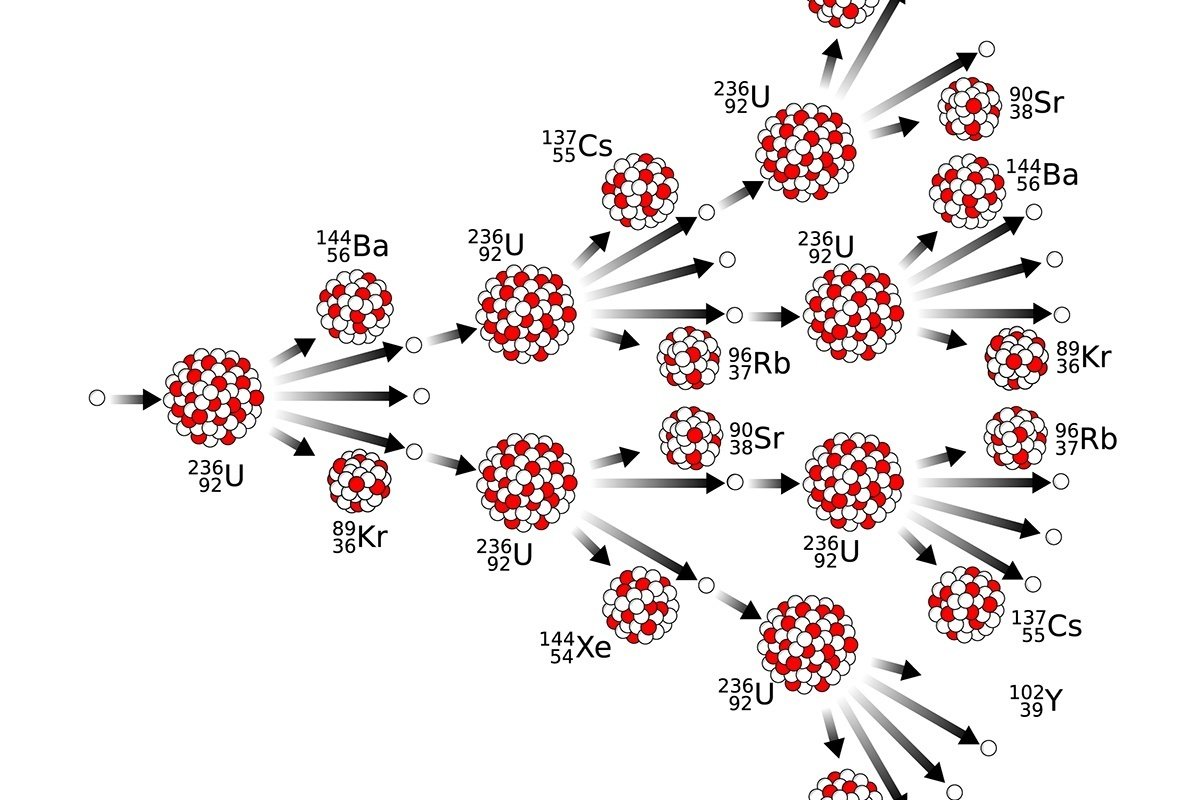

核分裂の連鎖的な仕組みは、原子核を作っている陽子と中性子がアルファ崩壊を起こしてそこから飛び出し、別の原子核に当たって更に核を崩壊させ、そこでまた陽子と中性子を放出し・・・と次々と反応させていくことですが、反応する物質の密度が低いと、連鎖的に原子核に中性子を当てることができませんし、逆に反応する物質の密度が高いと、倍々ゲームのように核分裂は増えていき、コントロールが不可能な速度で反応がひろがって行きます。

この連鎖的に核分裂がイマイチ続かない状態を「未臨界」といい、中性子をコントロールしながら連鎖的な核反応を保てている状況を「臨界状況を保っている」といい、核分裂が激しすぎてコントロール不能になると「暴走した」と言います。

そして、プルトニウムは質量数が大きい元素のために、自発核分裂という放射性崩壊を起こす性質があり、その際に中性子を放出します。

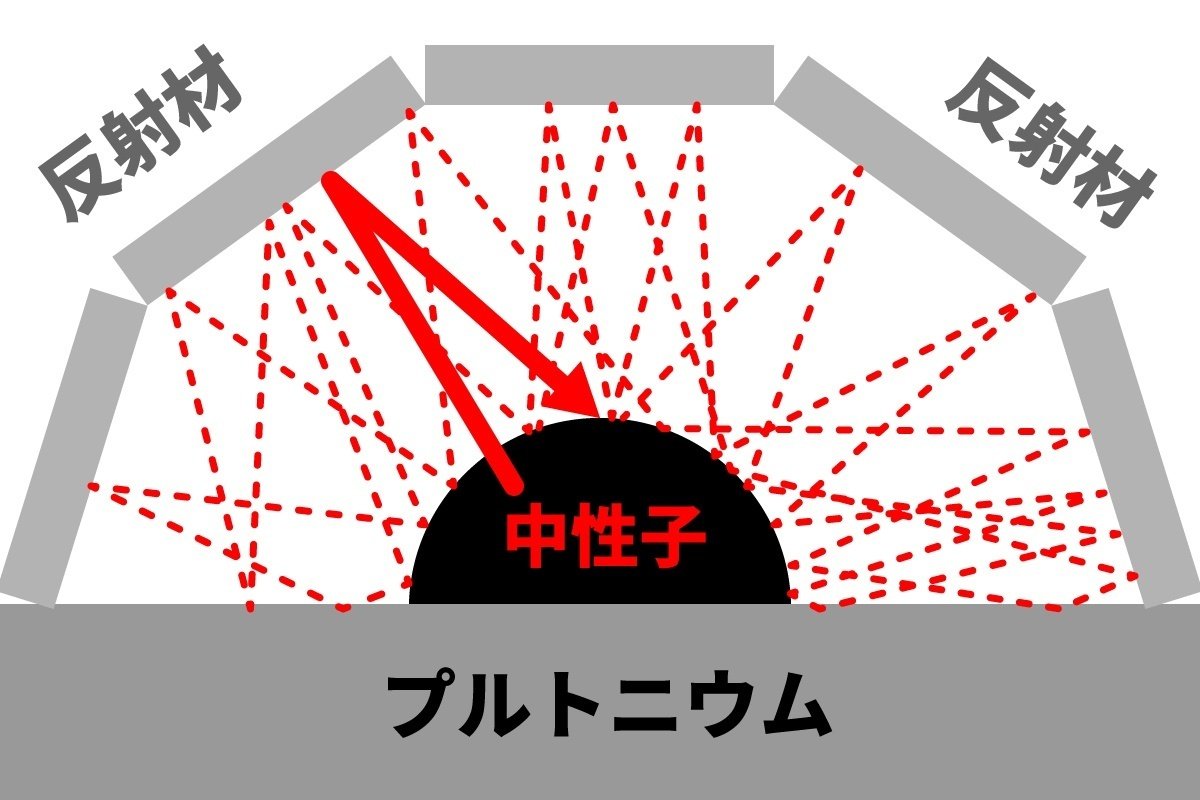

その放出された中性子を反射材でまたプルトニウムの塊に返せば、そしてその反射の距離を正確につかめばプルトニウムの臨界状態を操作しやすくなるのでは?との考えの元に、デーモン・コアの実験は行われました。

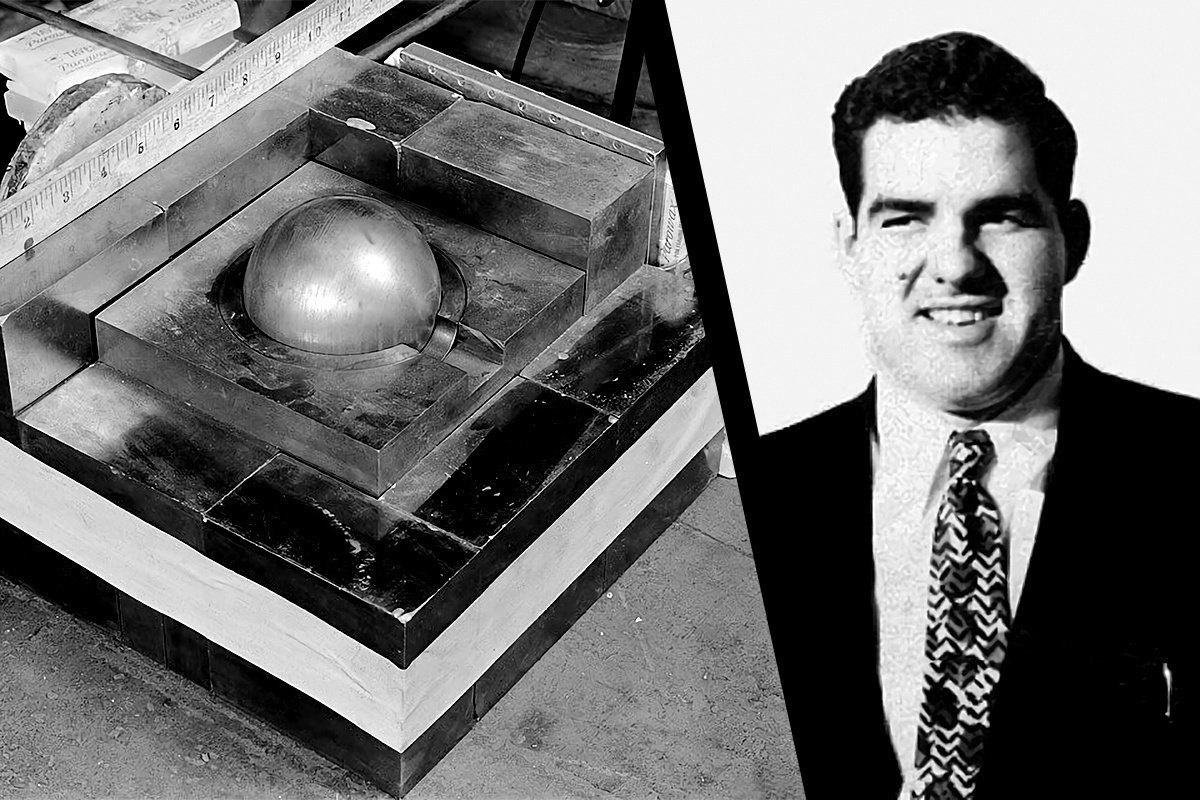

1回目の事故は1945年、物理学者のハリー・ダリアンによって起こりました。彼はデーモン・コアの周囲に中性子反射材の炭化タングステンのブロックを積み重ねて徐々に臨界に近づけようとしましたが、そこで、ブロックをデーモン・コアの上に落っことしたのです。

プルトニウムから放出された中性子はすぐに接触したブロックに反射され、即座に臨界状態になり、ハリーは急いでそのブロックを取り除いたものの致死量の放射線を浴びて被爆、その25日後に死亡しました。

2回目の事故は1946年、ロスアラモス研究所でルイス・スローティンが実験中に被爆しました。

スローティンの実験は、デーモン・コアを包む殻のような反射材をベリリウムで作っており、半球状のベリリウムの台座にデーモン・コアを半分はめこんで、ベリリウムで作ったもう半分の、大きなお椀のようなフタをマイナスドライバーを使って近づけ、臨界を起こす距離を測っていました

この装置、極めてずさんで、ベリリウムのフタがパタンと閉じてしまうと、中のデーモン・コアがたちまち核分裂反応を起こしてしまうという代物でしたが、とうとう、この日に実験者スローティンの手が滑り、マイナスドライバーが外れてベリリウムのフタが閉まり、デーモン・コアに反射された中性子が集中、瞬時に臨界に達して青い光を放ったそうです。

スローティンは慌てて装置の上半分を叩きのけましたが、その間に致死量の数倍の中性子線とガンマ線を浴びて9日後に死亡しました。

死亡までの間に彼は何度も嘔吐し続け、腹痛に苦しみ、また、放射線によるやけどは皮膚を青白く変色させ、水ぶくれができていたそうです。

それにしても、こんな事件を起こしたアメリカにも台座を上下させる装置はあったでしょうし、実験にふさわしい装置も作れたと思いますが、なぜ、マイナスドライバーでこんな危険な実験をしたのか?当時の実験仲間がスローティンの実験の危険性を「まるでドラゴンの尻尾をくすぐるようなものだ」と警告し、しかも、前の実験で被爆事故を起こしているにもかかわらず、安全面での配慮が全然足りていなかったのは何故なのかは、今も分っておらず、様々な憶測を呼んでいるそうです。

今回は、はてなブログ「ジャズとエンジニア(公開終了)」の「デーモン・コアを詳しく解説、実験の詳細と仕組みまとめ」とウィキペディアの「デーモン・コア」「プルトニウム」「臨界状態」などの項目からお話しました。

蓬莱軒では、知的好奇心を刺激する話題を毎週動画でお届けしていますので、YouTubeチャンネルにもよかったら遊びに来てくださいねマスター。

それではまた、らいら〜い🖐

蓬莱軒【水曜20時 不思議・科学・都市伝説】

https://www.youtube.com/horaiken