anki/英語学習のための音声ファイルを含むフラッシュカードを作る

はじめに

ankiというのは暗記のためのPC/iphone/androidで動作するアプリです。こういうのをフラシュカードとも言います。ankiは自由度が高く、”記憶する”という作業にとても特化しています。ただ、設定や使い方を理解するための敷居が高いというが一般的な評価のようです。

ここでは、ankiアプリの基本は一度飛ばして応用的な面を書いてみます。

実際カードを作るには、ankiアプリの全体像がないと分かりずらいと思いますが、その記事は別途書こうと思います。

この記事は「こんなことができるんだ!」という感触を知ること、そして「後でノウハウとして戻ってこられる」ことが狙いです。

やりたかったこと

ankiは暗記用のカードのフォーマットから自作できます。

表面に:「日本語」

裏面に:「英語と語源などのテキスト」、「記憶を想起させる画像」

「さらに発音のための音声ファイル」

裏面に音声ファイルを配置したいが、例えば、電車の中で音が自動で流れたら困るので音声ファイルはボタンを押したら音が流れるように作りたい、というのが今回の狙いになります(裏を返すと何もしないと音声が自動で流れてしまったのでこの記事を書いています)。

結論

デフォルトで音声は自動で流れてしまうことが分かった

デッキのオプションから音声ファイルの自動再生を抑制する

方法

0. 前提

僕はPCでコンテンツやカードフォーマットの編集をして、自分で作ったフォーマットのanki コンテンツをモバイル版のアプリにも”同期”させてPCでも、スマホでも学習ができるようにしています。

以下の説明では、フォーマット作成、コンテンツ作成、そして設定をPCで実施して、最終的にiphoneで読んで、見て、聞いて学習する想定に則って説明しています。

1. 音声ファイルの自動再生の抑制方法

PC画面のデッキ画面で 歯車アイコン > オプション を選択

音声のセクションで音声を自動再生しないのスイッチをオン

以下の画面キャプチャを参考にしてください。なお、デッキというのは暗記用のカードの集まりの呼び名です。

2. 事前の設定

本ページの主要な議論は、前サブセクションの通りなのですが、実際もう少し、どういうものをankiアプリで表示させて学習したかったのか、そのためには何をしたのか、についての概要だけを示します。

図3.からも想像できるように、カードのフォーマットに配置するパラメータにあたるフィールドを「フィールド追加」で定義してあげます。

カードの表には

{{表面}}というテキスト

{{表面画像}}という画像

カードの裏には

{{裏面}}というテキスト

{{裏面画像}}という画像

{{裏面音声}}という音声

の表示を想定します。図3.の画面左半分では表面のテンプレートを、図4.の画面左半分では裏面のテンプレートを定義しています。

図3.の右半分はカード表面のコンテンツですが、ここから分かるように、僕の場合はまず表面に日本語の文章を書いてこれを英訳することを想定しています。

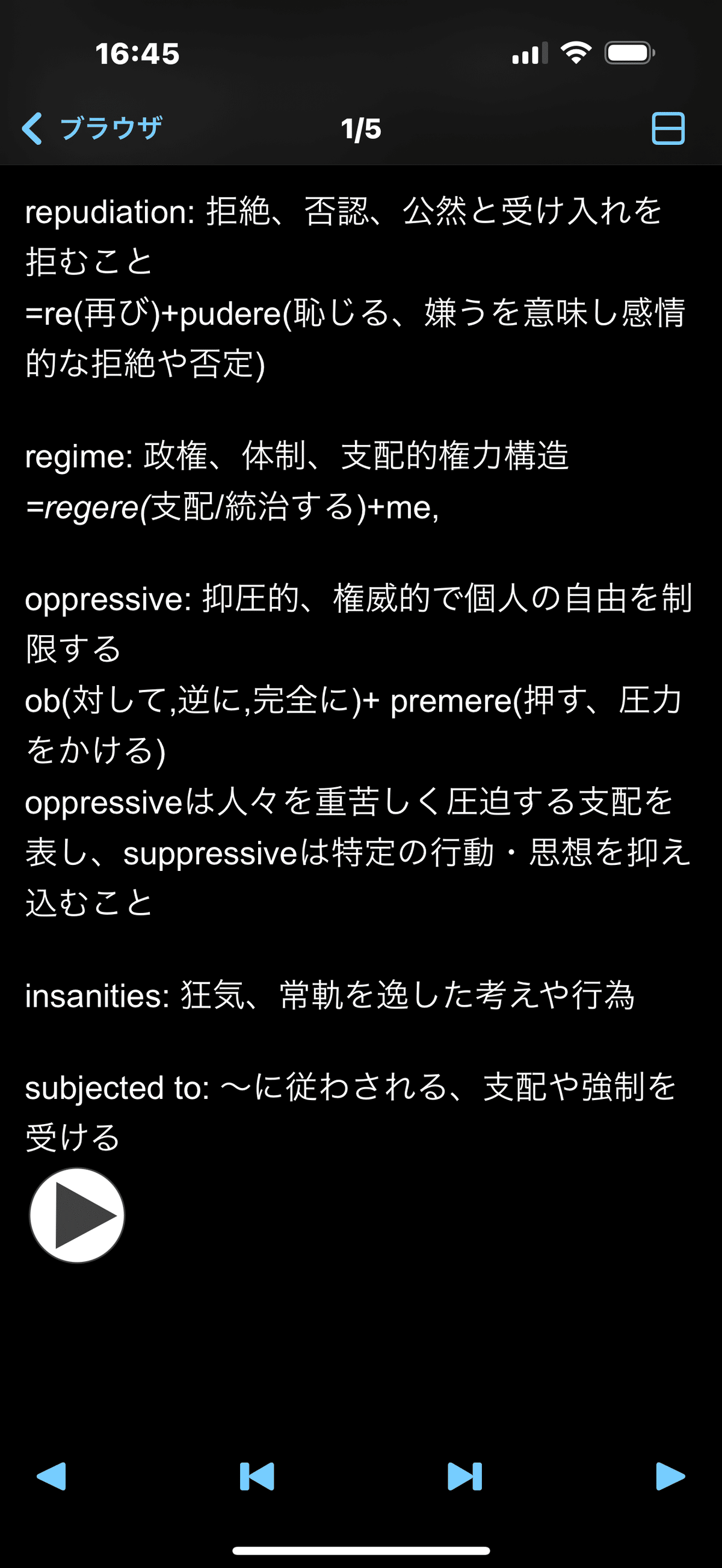

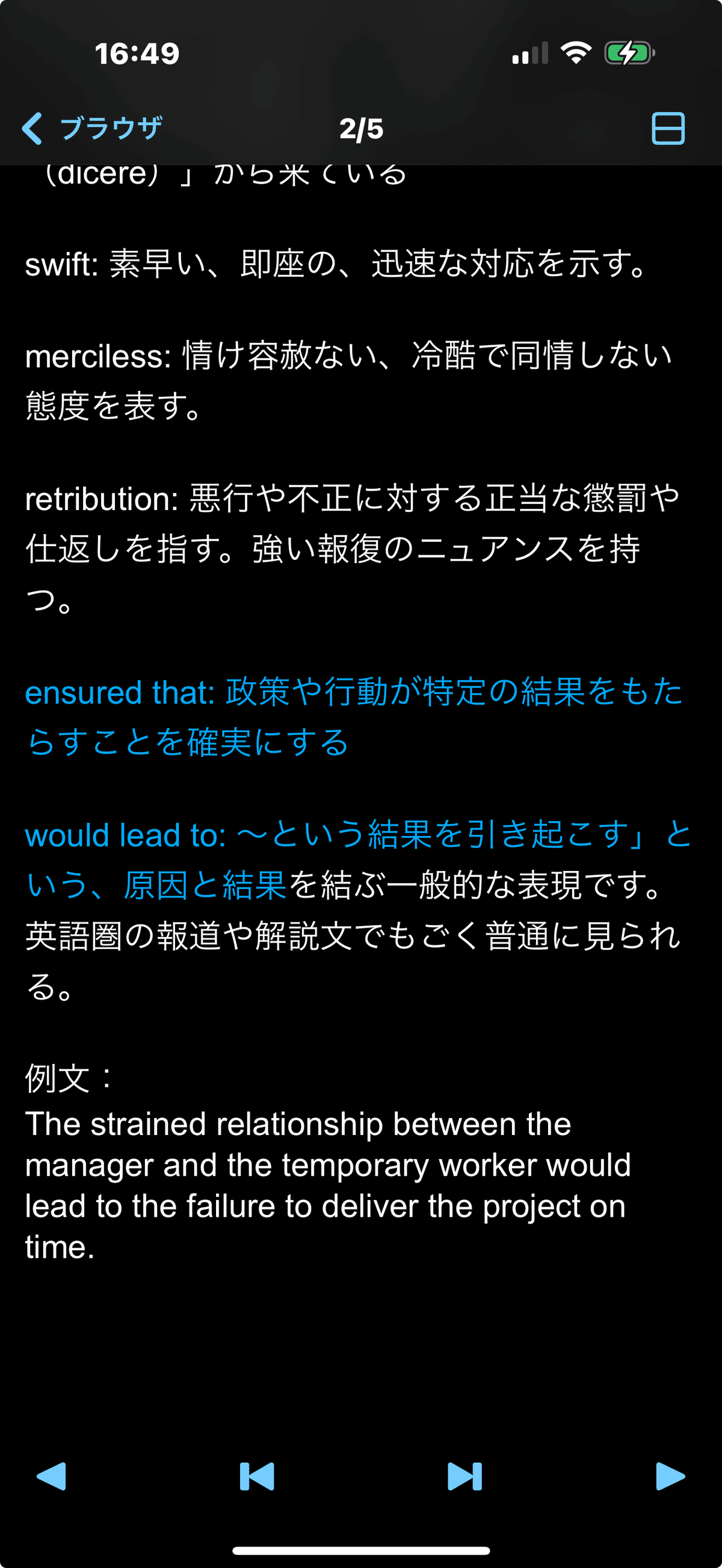

そして図4.の右側に示すように、裏面には対応する英文と、必要な説明をすべて書いてそれをほぼ声に出してそらんじるように学習しています。

カード一つ一つを加えてゆく作業が当然必要ですがここでは割愛します。1点だけ補足すると、先ほどフィールドにはテキストであるとか、音声ファイルであるとか指定不要です。指定しなくてもankiはカードの内容を入力したときにメディアの種類を判断し出力してくれます!

コンテンツを入力して実際にiphne側で思ったように見えているのかを確認することができます。以降、学習せずに確認だけしています。

(まずはアプリのインストールから同期など、いろいろ必要ですが詳細は省きます)

デッキを選択して、作成した学習用カードを一覧から確認できる画面がありますが(詳細は別の記事に譲ります)、iphoneでの画面が図5.にあたります。

眼の形のアイコンがプレビューボタンになります。これを押下すると、カードが見えます。

下記、図6のカードには音声ファイルを添付しました。質問の表面には設定どおり日本語だけが示されます。

図7.に示す通り、答えの裏側を表示するとカード末尾に再生ボタンが出現しました。

ボタンを押して音声が流れることを確認しました。

ちなみに、音声ファイルを添付しないと、図8.に示すように、再生用のボタンは表示されませんでした。

今後

必要であれば、ankiの使い方全般を分かりやすく、そして、最小限で説明しようと思っています。

ちなみに、今までは音声なしで、回答をぶつぶつしゃべって使っていたのですが、ものによっては音声で、発音や抑揚を確認するのはとてもいいです。