“壁“と“図書館“と40年の時〜村上春樹「街とその不確かな壁」

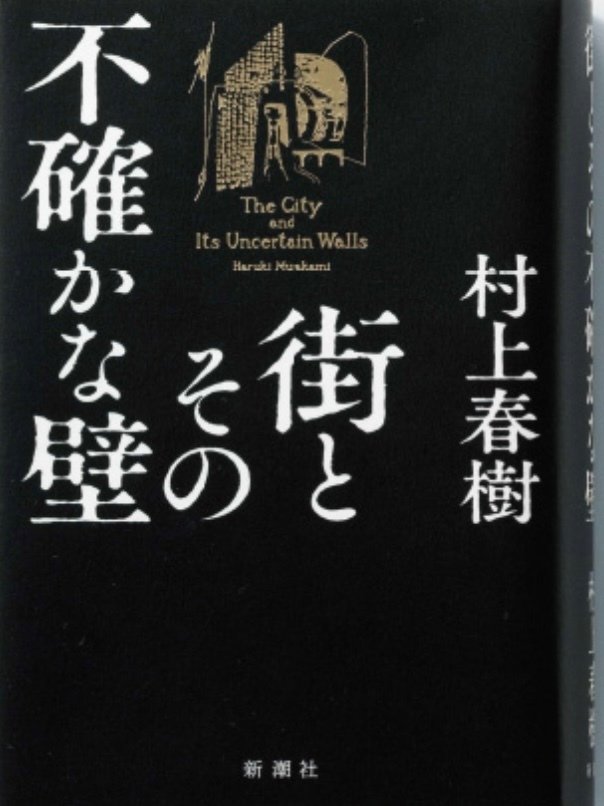

村上春樹の新刊「街とその不確かな壁」、4月13日に発売され一週間強が経過。新聞各紙の書評欄等、読後感が掲載され始めている。

私は発売日に購入し、4月23日の日曜日に読み終えた。私が、毎日のように何かを書いている理由の一つは、「世の中にはこんな面白いこともありますよ」と紹介することであり、たまたま目にした方の生活がほんの少しでも楽しくなればと考えている。

そういった観点からは、今も夥しい数の感想が寄せられている、「街とその不確かな壁」について書く必要があるだろうかとも思ったが、自分自身の備忘録の役割もあるので記しておこう。

いきなり他人の言葉の引用となるが、毎日新聞の書評欄で橋爪大三郎氏は本作の評を、こう締め括っている。<この作品を同時代で読めるとは何と幸いだろう>

1980年4月、上京してきた私は、吉祥寺駅ビル内にあった弘栄堂書店に平積みされていた、村上春樹のデビュー作「風の歌を聴け」を買った。出版されたのは前年7月で平積みされていたということは、長い間一定の販売数があり書店も推していたのだろう。遂に自分の時代の小説が現れたと感じ、6月に出た「1973年のピンボール」でその意はさらに強くなった。以来、40年以上、“同時代て読める“幸福を楽しんでいる。

村上は「ピンボール」の後、「街と、その不確かな壁」(以下、「街と、」)を文芸誌「文学界」に発表する。私の記憶では、次に読んだのは1982年の「羊をめぐる冒険」なので、「街と、」は読んでいなかったと思う。報じられている通り、「街と、」は単行本化されず幻の作品となった。

毎日新聞(2023年4月20日夕刊)に掲載されたインタビューで、村上はこう語る。

<「書きたかったモチーフなんだけど、技術が足りず、中途半端な形で発表してしまった。すごく後悔している、書き直したい、きちんとした形で決着をつけたい、という気持ちがずっとありました」>

この思いの延長線上の一つが、1985年の「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」だが、 <「自分の中で決着をつけるために」書き直しを始め>、600ページを超える大作となったのが、「街とその不確かな壁」である。

村上春樹が、これだけの人気を誇るのは、非常に複雑で奥深いテーマ(それも、読む人によって感じるものは様々だろう)を、分かりやすく読みやすい小説を通じて表す力。そして、そのスタイルは、他の誰にも真似ができない、彼独自のものである。今回も、この分厚い一冊を読み通し、あらためてそう感じた。

本作を読んで、村上春樹が2009年にイスラエルの文学賞、「エルサレム賞」を受賞した際のスピーチを思い出した。ネットにアップされている方がいて、改めて読んでみた。

本作を読まれた方、あるいはこれから読まれる方、一読されても良いのではないだろうか。

このスピーチの中で、個人的なメッセージ、小説を書くときに頭に留めていることとして、村上は次の言葉を放つ。

<もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。>

“壁“は本作の重要なテーマである。ただし、このスピーチから15年近い時が経過している。本作発表に際した共同インタビューでは、こう語っている。

<壁というのは、僕にとってはこちらの世界とあちらの世界を隔てる境界で、壁を抜ける、あるいは壁の向こうから帰ってくるというのが、僕の作品ではすごく重要な行為になっていると思います>

村上春樹の描く“壁“は、変化しているのだろうか。

もう一つ、私が感じた重要な要素を書いて終わりにしたい。それは“図書館“である。文字・文章・知性、人間にしか編み出せない深淵な世界。村上作品と“図書館“は、深いところでつながっているように思う。そう言えば、早稲田大学には国際文学館(村上ライブラリー)が設立された。

「図書館奇譚」という短編小説もあった。1982年に発表され、1983年発売の「カンガルー日和」という短編集に収められた。ポップな感じの軽いお話だったと思う。

その頃、知人の女性が有名な洋服店で働いていて、村上春樹夫妻が来店したという。彼女曰く、「奥様は図書館司書のような人だった」。その比喩が、私のイメージにあまりにもフィットし、そのことを未だに覚えている。

“図書館“の役割とは?

「街と、」から40年以上が経過、“壁“も“図書館“も進化しているように思う。その変化の中で、“卵“とその魂を守ることの重要性を想う