出光美術館は本年末で一旦休館〜掉尾を飾る展覧会「物、ものを呼ぶ」

日本は簡単に建物を壊す。現帝国劇場が入る帝劇ビルは1966年竣工だが、隣接する国際ビルと共に建替となる。これに伴い、帝劇ビルに入る出光美術館も本年末をもって休館となる。

今年度は休館を前にして、「出光美術館の軌跡 ここから、さきへ!」と題する展覧会シリーズを開催、9月7日〜10月20日はその第4弾にしてラスト「物、ものを呼ぶー判大納言絵巻から若冲へ」が開催されている。

タイトルの由来は、陶芸家・板谷波山が、美術館の創設者・出光佐三に語った言葉。「なんらかの理由で別れ別れになっている作品でも、そのうちのひとつひとつに愛情を注いでいれば、残りはおのずと集まってくる」。(美術館サイトより)

まさしく、そうして集まってきたものが出光コレクションであり、この美術館の礎である。さらに、近年そこに加わったのが、プライス財団から購入した190点の作品。

昨年このプライス財団からの作品を展示するために企画された展覧会が、第1部・第2部に分かれた「江戸絵画の華」。私は第1部を見逃し、伊藤若冲作品を観ることが叶わなかった。

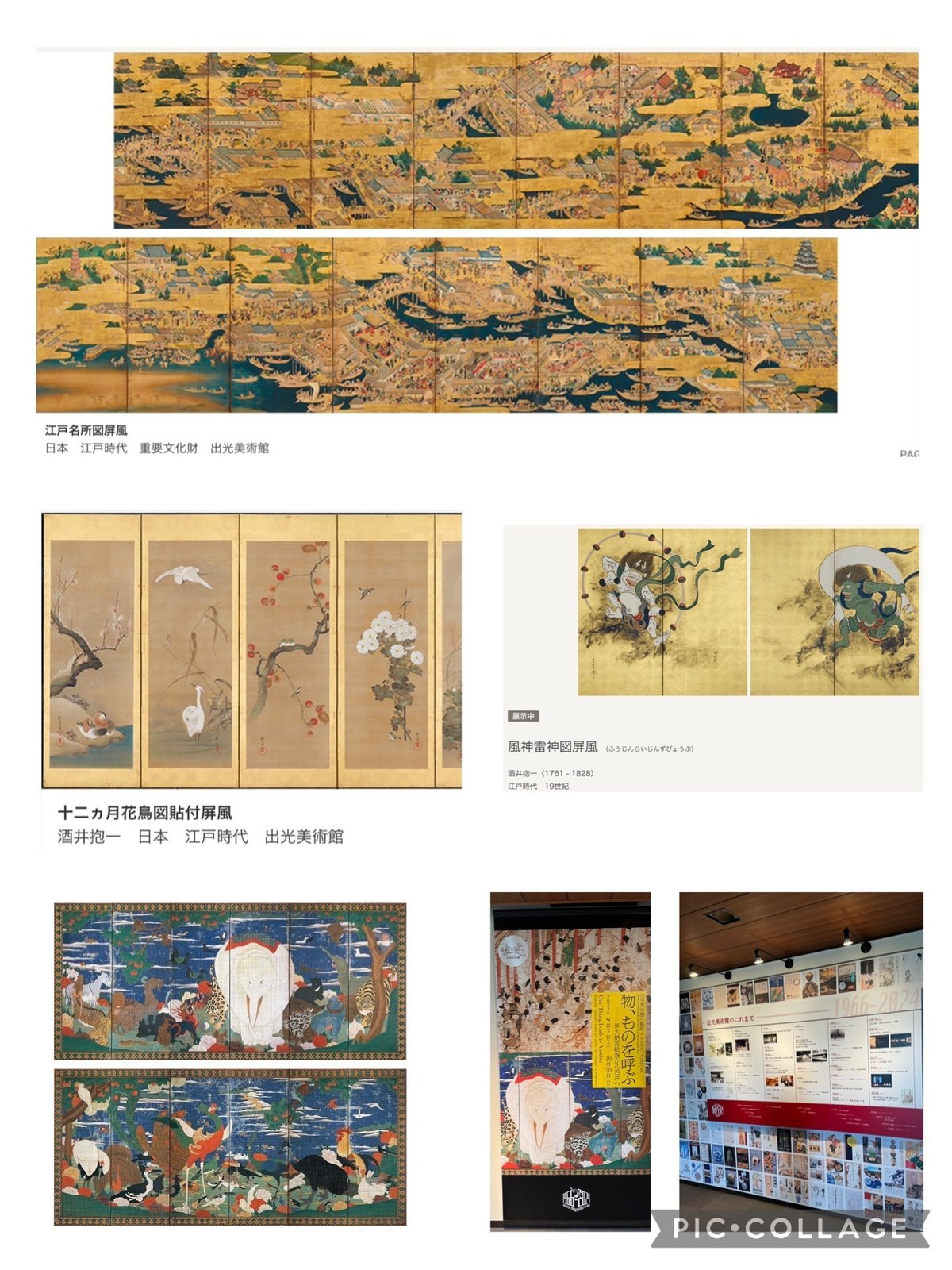

本展では、その伊藤若冲作品、「群鶴図」「鳥獣花木図屏風」(いずれも18世紀江戸時代)を観ることができる。後者はプライス・コレクションとして日本にやってきた際に観ているが、十数年ぶりの対面である。屏風を8万個もの升目に分けて彩色し、巨大な象を含む様々な鳥獣を描いた大作。これを初めて見た江戸時代の人は、どんな反応をしたのだろう。

本作と向かい合うように展示されているのが、同じ江戸時代の酒井抱一「風神雷神図屏風」。俵屋宗達が17世紀の前半に描いたとされる屏風(建仁寺蔵)がオリジナルだが、これを尾形光琳が模写(東京国立博物館蔵)。この光琳作を酒井抱一が模写したのだ。

伊藤若冲と酒井抱一が向かい合う空間、まさしく「物、ものを呼ぶ」である。

さらに、酒井抱一の「十二ヵ月花鳥図貼付屏風」と掛け軸の「十二ヵ月花鳥図」が、これまた向かい合っており、比較することができる。さらに、池大雅「十二ヵ月離合山水図屏風」も隣室にあり、全く違った四季の描き方を楽しめる。

「美術館が所蔵する2つの国宝も見られる。一つは、古人の筆跡を集めた手鑑(てかがみ)、「見努世友」(みぬよのとも)、もう一つは「源氏物語絵巻」「信貴山縁起絵巻」「鳥獣戯画」と並ぶ、「判大納言絵巻」(平安時代)の上巻。

楽しかったのが、江戸時代に描かれた「江戸名所図屏風」。今の東京湾から、江戸の風景・風俗を見た様子が描かれている。芝浦・愛宕・新橋・京橋、劇場・浴場・軽業といったエンターテイメント、神田明神・湯島天神、不忍の池に駿河台。そこに描かれた人々は、そこで動いているかのように生活している。

浦上玉堂「雙峯挿雲図」(江戸時代)など、他にも名品の数々、殆どが重要文化財。眼福を求めて、平日の昼間だが、館内は盛況。皆さん、出光美術館とのしばしの別れを惜しんでいる。

アートの世界における日本の凄さを感じると共に、こうした“物“を愛情をもって集めてきた出光コレクションに敬意を表したい。

私が近くで働く間に、再開して欲しいものである