関東大震災100年と伊東忠太|イスタンブル便り

この連載「イスタンブル便り」では、25年以上トルコを生活・仕事の拠点としてきたジラルデッリ青木美由紀さんが、専門の美術史を通して、あるいはそれを離れたふとした日常から観察したトルコの魅力を切り取ります。人との関わりのなかで実際に経験した、心温まる話、はっとする話、ほろりとする話など。今年は関東大震災から100年。筆者の研究テーマの一つである伊東忠太は、関東大震災にも大きな関わりがありました。

国境の町で、 一泊を余儀なくされた。イタリアの山の上の村からイスタンブルへ帰る自動車旅行の途上である。南伊の港からギリシャへフェリーで渡り、イグナツィア街道をひた走り、トルコへの国境を越えてしばらく行ったところで、車が突然故障したのだ。

翌朝。宿泊客のまばらな朝食室のテレビが、破壊された建物の映像を映し出した。まだ目覚めていなかった体の細胞が、一気に覚醒した。

トルコ南東部、シリア北西部を未曾有の大地震が襲ったのは、今年2月のことである。現時点で、死者数は5万余と言われている。関連ニュースかな、と見ていると、アナウンサーが言った。

「今日8月17日は、1999年のマルマラ海南部地震の記念日です」

そういえば。数えてみると、あれから24年になる。

24年といえば、その年に生まれた赤ちゃんが、大人になる年月だ。地震の被害で子供の頃に両足を失った男性が、大人になってパラリンピックなどに出場し、今回の地震で重傷を負った子供達を励ましているという話を報道していた。

* * *

日本では、9月1日が 防災の日である。いうまでもない、関東大震災が起こった日だ。今年は、ちょうど100年目に当たる。千代田区日比谷の市政会館や千代田区立日比谷図書文化館、国立科学博物館、東京国立博物館、神奈川県立歴史博物館などでそれをテーマにした展覧会なども開催されるようだ。

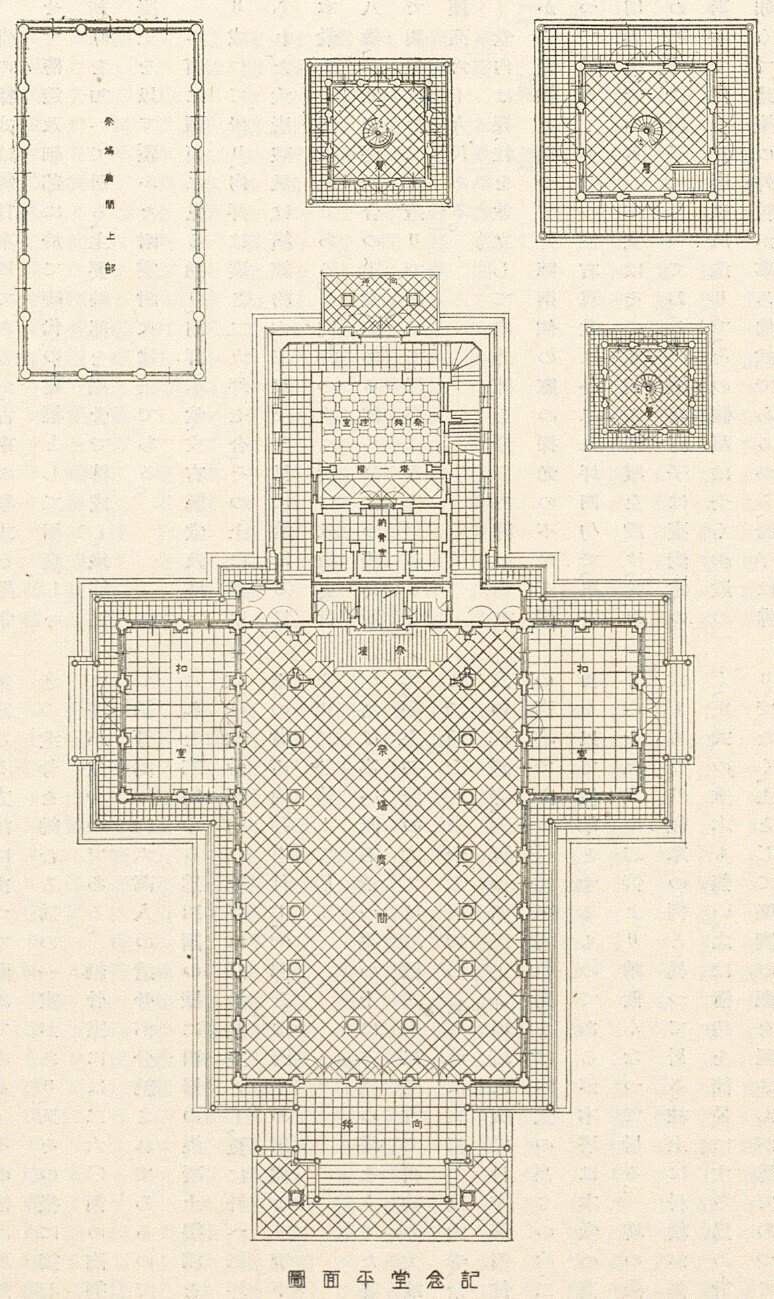

震災といえば、ひとつ気になっていた建造物があった。震災記念堂(現東京都慰霊堂 以下文中略)。

明治時代に、オスマン帝国時代のトルコを旅行した日本の建築家、伊東忠太の作品である。

忠太について本を書いたとはいえ、外国に住んでいると、意外と見ていない作品もある。見たことのある建物でも、たまに訪れて現状を把握しておきたい。昨冬の一時帰国の際に、出かけることにした。

1867年、明治維新の一年前に生まれた忠太は、山形の米沢出身だが、東京帝国大学の建築学教授だった。長く住んだ自宅は本郷西片町で、東京での作品も多い。代表作のインド風仏教寺院築地本願寺(1934年)、パトロンだった大倉喜八郎のコレクションを集めた日本最初の私立美術館である大倉集古館(1927年)、 怪獣の彫刻がたくさんあることで知られる一橋大学兼松講堂(1927年)。次々に浮かぶ。

震災記念堂は、両国駅からほど近い、都立横網町公園のなかにある。以前、一時帰国中に友人たちとちゃんこ鍋を食べに行った時、早めに着いたのでブラブラと外観を見に行ったことがある。夜だったので、中に入ることはできなかった。忠太設計ということは知っていたが、これまで時間をとって見に行ったことはなかった。

まず築地本願寺を訪ねた後、 両国へ向かった。

奇妙な形の建物である。正面からみると大きな唐破風、その後ろに入母屋屋根の本堂があり、一番後ろに、三重塔がついている。全体のシルエットは忠太が大倉喜八郎の京都別邸に、祇園祭の山鉾を象って設計した「祇園閣」と似ている。いわば、日本建築の特徴的なパーツを組み合わせたような建物だ。

1923年9月1日に起こった関東大震災は、推定10万人以上の死者を出した。そのうち、震災遭難者約5万8千人の遺骨を納めるために造られたのが、震災記念堂である(*1)。敷地は、旧陸軍被服廠跡地。地震に連動して起こった火災で最も多くの犠牲者を出した場所といわれる。7年後の1930年9月1日に、横網町公園開園と同時に落成式典が行われた。

(*1)都立横網町公園ホームページより

中に入ると、キリスト教の教会堂のように祭壇に向かって椅子席が並ぶ。だが、それよりも大きくわたしの目を引いたのは、左右の鴨居の上に掲げられた巨大な絵画群だった。美術館などに所蔵されるいわゆる「芸術作品」ではない。歴史的事跡を説明する続きものとして描かれた油絵だ。画題は、震災に連動して各地で起こった津波や火災などの二次災害の様子である。第二次世界大戦、東京大空襲の被害の様子を伝える写真も展示されていた。

この建物は、東京大空襲の犠牲者の遺骨を納め、1951年に名称が「東京都慰霊堂」と改められた。震災、戦災合わせると、納められている遺骨は約16万3千体という(*2)。この建物は、東京という大都市が経験した二つの傷ましい歴史的事象の、鎮魂の場である。

(*2)(*1)に同じ。

慰霊、鎮魂、という行為は、人間の、死と向き合う態度と切り離せない。突然理不尽に失われた多数の命、その喪失の痛みを、生きている人々が受けとめるまでの、その過程をどう生きるか、という問題である。

震災記念堂は、震災から7年後、1930(昭和5)年の竣工までに、8回計画が変更されたという。

国家的な経済損失の中の資金集めの問題、ちょうど近代建築運動が主流になろうとする過渡期の、建築様式の価値観の問題。そして、 大スポンサーとしての仏教連合会の、建築様式に対する意向。政治経済、社会、建築、宗教と個人。伝統と近代の問題が、ここにある。

1920年代、大正から昭和への移行期。結論からいえば、当初コンペで一等を獲得したアール・デコや表現主義風の計画案は、当時の大多数の日本人にとって、心を癒すものとしては新しすぎた。そして、遠大な紆余曲折の末、忠太にお鉢が回ってくる。

その経緯を知ると、「死」に際して、人々を癒し、願いの最大公約数を表す建築的表現とは何か、という問題を考えさせられる。死者の鎮魂とは、つまるところ生者が、取り残された心をどう処置するかの問題なのだ。その心象風景は、11の都市が壊滅的な被害を受けたトルコ・シリア地震から6ヶ月を経た、トルコの人々のそれと重なる。

忠太はその問題に、曲がりなりにも具体的な形を示して答えを与えた。それが震災記念堂である。

忠太自身は、1927年に出版されたある雑誌でこう述べている。

「様式に於ては如何なる方針を執ったかと云ふと、無論純日本式に則つたが、困つたのは大體において寧ろ寺院風となることを免れなかつたことである。是れに對して神道に関係ある人々が不満であるのは覚悟しなければならぬが、また止むを得ないと云ふのは、死者の九十%以上が佛教に録のある人々である以上、それは忍んで貰はなければならない。業に神社風でないとすれば寺院風になるのは必然の成行である」

若き日々にキリスト教やイスラーム教の聖地も訪れ、神社建築、寺社建築、墓の設計も、宗派を問わず多く手がけた。宗教建築の大家、と世間では言われたが、忠太自身は、信仰と距離をおいていた。逆にそういう姿勢が、さまざまな思惑を超えた折衷案をまとめるのに、幸いしたのかもしれない。

その後の キャリアから見ると、東京築地本願寺の竣工が1934年。震災記念堂の4年後だ。忠太自身、生涯の代表作となることを充分意識していたこの大建築は、同時に、人々の色々な思惑や横やりで、最も苦労した作品、と後に述懐している。

すべての人を、完全に満足させる建築はあり得ない。だが、憎まれようと批判されようと、ともかくもある形を与える、清濁併せ吞む建築家としての姿勢は、震災記念堂で覚悟済みだったのかもしれない。現在は東京都慰霊堂となった震災記念堂の、背後に塔 のついた奇妙な折衷式の建物を見ながら、そんなことを思った。

* * *

「え、なにこれ?」と、思わず口をついて出た。

慰霊堂を出て、斜め向かいの建物、復興記念館(現東京都復興記念館、以下文中略 1931年竣工)へ向かおうとして、野外の地面に大きな鉄の塊がいくつもあるのに気づいた。

「鉄柱の溶塊 大日本麦酒株式会社 吾妻橋工場内の鉄柱が、猛火により溶解し、かたまりとなってしまったものである。」

現代美術の作品か、とほんのひとときでも思った自分のおめでたさに、そばにあったプレートを読んで暗然となった。大日本麦酒株式会社とは、アサヒビール、ヱビスビール、サッポロビールの前身三社が合併して1906年に設立、一時は日本のビール生産シェア65%を占めていた大会社である。

工場の鉄柱だったのか。ビールを生産する大きな工場の空間が目に浮かんだ。その建物が、燃える、だけではない。鋼鉄がこんなにぐにゃぐにゃになるほどの、猛火とは。モノの持つ重み、というものに、打ちのめされた。

そんな鉄の塊が、そこかしこにある。今ここに、自分が何事もなく平和にいることが、とてつもない奇跡に思えてきた。人間が焼き殺される、鋼鉄さえも溶かすほどの熱。旧陸軍被服廠跡のこの地は、隅田川にほど近く、人々が水を求めてやってきて、かえって最も激しい業火に焼かれた悲劇の跡地である。

復興記念館は、その事実に見開かれてしまった眼に、モノの持つ重みがこれでもかと迫ってくる場所だった。人々の生活用具、仕事用具、工業製品、建築物の一部。人間の生活に関するあらゆるモノがある。ただし、被災し、焼け爛れた姿として。そのままが展示されている。

百聞は一見に如かず。

解説よりも数値よりも、現物、そのものの放つ力の強さに、展示の原点を考えさせられる。 百年経てばモノにも魂が宿る。九十九神とは、日本文化に特有で、外国にはない考え方らしい。それにしても、モノが経た経験、時間が、ここまで生に感じられる場も、珍しいのではないか。何事もスマート、クリーンな現代の、快適さに慣れた体に、冷や水を浴びせられたような気がした。

上階の、復興後の帝都東京をあらわすジオラマ風「復興大模型」も、見ものである。当時のままを残したオリジナルのケースも、ついでにいうなら、建物の扉や手すりなど細部の手仕事の跡も、日本の職人の技の、最後の名残を留めていてみごとだ。

「復興記念館」の名のとおり、地震被害の記録とともに、各国・各方面からの支援の様子、地震後の復興計画、その成立のプロセスがつぶさに保存されている。ホームページによれば、設立の趣旨は「関東大震災の惨禍を永く後世に伝え、また官民協力して焦土と化した東京を復興させた当時の大事業を永久に記念するため」である。

現代からすると過去の遺物に見えがちだが、当時の眼で見れば、これは同時に、現在進行形で建設が進んでいた新都市東京の姿を、人々に示すプロパガンダ装置でもあった。これらは、「震災記念堂」開館の前年、1929年に開かれた、帝都復興展覧会の出品物だそうである。

焦土と化した東京が、新たな都市、しかも、近代都市として生まれ変わる。「復興一号線」道路は、現在の昭和通り。地下、地上を同時に見せる断面図を含んだ立体模型である。配線や地下階の配置などもわかりやすく示した地下鉄、優美な西洋風建築や鳥居に彩られ、整然とした街路を備える地上。科学の発展が、人間に幸福をもたらすと人々が無邪気に信じられた時代、近代建築運動が、キラキラとした理想に輝いていた時代の産物だ。

イスタンブルにいるわたしから見ると、東京の「復興」のヴィジョンは、奇しくも同じ1923年、震災の約2ヶ月後、10月29日に建国したトルコ共和国の、「建国」のイメージと重なる。トルコでもやはり、新しい国の理想は、科学の発展や農村の振興、近代建築運動によって彩られていた。建築が、過去の歴史様式を切り捨て、新しく「近代建築」として生まれ変わろうともがいていた、世界的な動きに連動している。そして、震災記念堂の設計は、いったんはコンペでモダンなモデルが選ばれながらも、最終的に、生涯「近代建築運動」とは距離を取り続けた、忠太に委ねられた。そこには、日本の「近代」の、心の奥底の問題が、透けて見える。

満州事変、太平洋戦争へとなだれ込む前の、つかの間の平和の時代に起こった、関東大震災。

そしてトルコ共和国は、今年建国100周年である。その記念の年に未曾有の災害を経験し、被災された方々に、心からのお見舞いを申し上げる。新たに築かれる都市が、一人でも多くの人を幸福にするものになるよう、願ってやまない。

表現主義的なモダンなシルエットのなかに、スクラッチタイルや可愛らしい怪獣など手仕事の見える忠太設計の東京都復興記念館を後にしながら思った。

100年後の今、建築は、何を提案できるだろうか。21世紀の、われわれに与えられた課題である。

文・写真=ジラルデッリ青木美由紀

ジラルデッリ青木美由紀

1970年生まれ、美術史家。早稲田大学大学院博士課程単位取得退学。トルコ共和国国立イスタンブル工科大学博士課程修了、文学博士(美術史学)。イスタンブル工科大学准教授補。イスタンブルを拠点に、展覧会キュレーションのほか、テレビ出演でも活躍中。著書に『明治の建築家 伊東忠太 オスマン帝国をゆく』(ウェッジ)、『オスマン帝国と日本趣味/ジャポニスム』(思文閣)を近日刊行予定。

筆者のTwitterはこちら

▼この連載のバックナンバーを見る

いいなと思ったら応援しよう!