【丹波】土を見極め、土から生み出す古窯の里へ

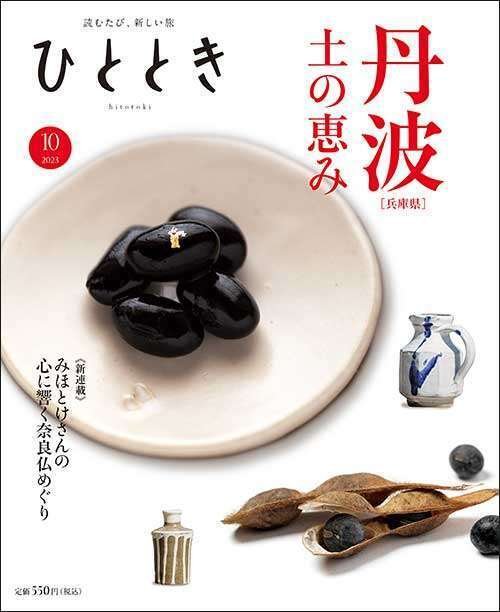

兵庫県丹波地域といえば、ふっくら大きな丹波黒豆をはじめとする農産物や、六古窯のひとつ、丹波焼。丹波竜と呼ばれる恐竜の発掘現場としても知られています。これらをつなぐキーワードは土。丹波の恵みは土の恵みです。土鍋をはじめとする焼き物の作り手であり、料理家としても活躍する福森道歩さんと畑を歩き、丹波焼の窯を巡り、土の底力に触れてみましょう。(ひととき10月号特集「丹波 土の恵み」より)

約800年の歴史を持つ丹波焼は、素朴な土の風合いが生きた焼き物です。丹波篠山市の中心街から南西に20キロ弱、立杭と呼ばれるエリアでは、今も50軒あまりの窯元が、個性と温かみあふれる器を焼いています。

歴史と焼き物の町、丹波篠山へ

仰ぎ見れば多紀連山の濃い緑と青い空。風が田畑を吹き抜け、水路ではシラサギがゆっくりと動きながら獲物を狙う。穏やかな山里の景色が広がる丹波篠山は、古くから京都への交通の要所として栄えた。

戦国期には、織田信長の命を受けた明智光秀の丹波攻めの舞台となり、1609(慶長14)年には、徳川家康による「天下普請」で大坂城の豊臣氏と西国大名を抑えるための篠山城が築かれた。城の周囲には、現在も御徒士町武家屋敷群や河原町妻入商家群などがあり、京の文化を取り入れた城下町として発展を遂げた時代をしのびながら、町歩きができる。

この地を支えてきたのが、豊かな土の恵みだ。豊富な粘土質の土からは、多彩な味わいの丹波焼が生まれ、畑では大粒の黒豆が育つ。こうした産物は、たくさんの人の手によって磨かれ、守られてきた。ここは、土が人をつなぐ町なのだ。

その土の力を訪ねる今回の旅人は、福森道歩さん。料理人として修業を積んだ後、父の跡を継ぎ、伊賀焼の窯元「圡楽」8代目当主となった陶芸家だ。自作の土鍋を使った料理本も人気を集めている。

福森さんによると、伊賀の里と丹波篠山には共通点が多いという。

「山に囲まれて、松茸など山の幸がとれて、お肉もおいしい。湧水もあり、米作りも盛んで酒造りも続いてきた。掘りやすい地元の土を使った焼き物が日常に使われてきたところも同じです」

丹波焼の起源は、平安末期から鎌倉初期といわれ、越前・瀬戸・常滑・信楽・備前とともに「日本六古窯」のひとつに数えられている。その特長のひとつは、時代の流れ、求めに応じて柔軟に変化してきたこと。当初は地元の人が使う壺や鉢などを「穴窯*」で焼いていた。時間がかかる素朴な作り方だが、鉄分を含む土に、高熱の窯の中の灰や煙が作用して、釉薬を使っていないにもかかわらず、自然な光沢が出る。これらは、「古丹波」と呼ばれ、愛されてきた。

*古窯の一形式で、斜面に溝を掘り、天井をかぶせた簡単な登窯。燃料(薪)を燃やす燃焼室と作品を焼く焼成室が一体で、後部に煙突がつく

昭和期に活躍した民藝運動の主唱者・柳宗悦は、古丹波について「『自然が作る』というのは、人工では達しもされぬ深みを生み出している品で、特に火の恵み土の恵みの深々したものを指すのである」(「丹波の蒐集」『丹波の古陶』1956年 日本民藝館)と「灰かづき(灰被)」の面白さを称えている。

福森さんも心惹かれるという古丹波の逸品は、「丹波古陶館」に展示されている。

茶褐色にゴツゴツした灰かづきによる自然釉が独特の風合いを感じさせる壺は平安末期のもの。徳利や水差しもあるが、大半は高さ40〜50センチの大きな壺だ。「丹波古陶館」の館長・中西薫さんによると、これらはすべて家々の宝だったという。

「口が広いものは水甕、狭いものは虫がつかないように五穀を保存します。大きくて不安定に見えますが、少し傾けて土間に3分の1くらい埋めて使う。家を新築した際に孫子の代まで使うつもりで用意する高級品です。口が欠けても胴が割れても修理しながら、大正から昭和の初め頃まで中世と同じ感覚で大切に使われてきた、生きていくための道具です」

丹波焼は、江戸時代初期に朝鮮式「登り窯」と「蹴りろくろ」が導入されると、大量生産が可能になった。水漏れを防ぐために器面に塗り重ねた土が赤く発色した「赤土部」も、この時期に生まれた。赤土部は、火加減や灰によって、緋色や紫がかった褐色、黒など肌色にさまざまな表情を作る。江戸期には、鉄分を含む釉薬を使ったものや、白い泥をかけて焼いた優美な「白丹波」も盛んに作られている。これらは篠山藩と大坂商人によって京・大坂・江戸などの消費地へ送られた。

現在は、家庭用・料理店用の食器類から、インテリアにも用いられる壺、甕、ダイナミックなデザインのアート作品まで、幅広い焼き物が作られている。

丹波の土でモダンな焼き物「宮ノ北窯」

福森さんが訪ねたのは、50軒ほどの窯元が立ち並ぶ立杭地区の宮ノ北窯・今西公彦さん。

驚いたのは、作業場の隣のギャラリー。その壁はすべて分厚い土でできている。一番厚い部分は2メートル近くあるという。まさに土の家だ。

「著名な左官の久住章さんから『こういうものを造ろう』と提案されて、僕らは運ばれた80トンもの土をひたすら槌でたたき続けました。土は数年かけて乾燥するので、そろそろ完成かな(笑)」

今西さんの窯に案内してもらう。

傾斜地にアーチ状に積んだレンガを土で塗り固めて造られる登り窯は、角度も大きさもいろいろだが、今西さんの登り窯は丹波では標準的なサイズのもの。火入れの際には、作品を窯詰めするのに5~6日、薪をくべて焼き上げるのに3~4日かかる。

「温度は1300度くらいまで上げます。この窯は傾斜が緩やかなので、上に火が走りにくい。焼き物は直火の炎で焼くイメージかもしれませんが、実は窯の地べた、床を焼いて、オーブンのように窯自体のエネルギーで焼くものなんです」

火入れや土の加減で、窯の中で作品がぐにゃりと曲がってしまうこともある。

「焼いてるうちに、おじぎしたり、形が崩れていくことはありますけど、それも味になったりするんですよ」(福森さん)

今西さんは、自ら掘った地元の土での作陶も続けている。

お願いして、土採りに同行させてもらった。静かな山道を歩きながら、崩れかけた白っぽい土を軽く掘り出す。福森さんも土の塊を手のひらで揉みながら、「山で掘った土は空気が入っているのでふわふわしていますが、これいいですね」と納得した様子。それから少し進んだところで掘った土は、湿り気があり、かなり粘土質だ。近いエリアでも土の感じはずいぶん違う。

「昔は土がなくなると土を探して窯も移動していたので、このあたりには窯跡がたくさんあります。ただ、古丹波のいいものを作っていた窯跡の近辺だからいい土が今でも採れるということはない。一度いい色が出て『ここだ』と思って、同じ土でもう一度焼くと、まったくいい色が出ないことも多い。何も混ぜずに焼いたら最高の色が出る土が理想ですが、いまだに出会えていません」(今西さん)

「陶芸あるあるですよね(笑)。土にも組成の良さ、格のようなものがあって、これは茶器に使えるとかぐい呑みにいいだろうとかわかります。でも、どんな肌になるかは、焼いてみないとわからない。不思議です」(福森さん)

今西さんは、個展をきっかけに、料理店の食器を頼まれることが増えた。その際は、必ず、依頼主とじっくり話してから、制作に入るという。

「やっぱり作品を長く使ってほしいし、愛してほしいですから。僕なりのやり方です。長い伝統を持つこの地で、こんなふうに自分のやり方で仕事ができる。ありがたい時代になってきたなぁと思います」

旅人=福森道歩 文=ペリー荻野 写真=佐々木実佳

──福森さんと取材班はこの後、陶芸家・河井寛次郎の弟子だった生田和孝のもとで修業した清水俊彦さんの窯元を訪れ、丹波焼の伝統的な「海老徳利」を拝見!また、料理人である福森さんがファンであるという大粒で味のしっかりした「丹波の黒豆」の美味しさの秘密を探りに、栽培する畑や老舗の黒豆専門店を訪れます。続きはぜひ本誌10月号をご一読ください。

▼ひととき2023年10月号をお求めの方はこちら

<目次>

・土を見極め、土から生み出す 古窯の里へ

・[column] 丹波は恐竜の棲家

・土を育てる、土が育てる 大地の実り

第46回 丹波焼陶器まつり 「秋の郷めぐり」開催!

期間中は各窯元でお得に作品を購入でき、陶の郷ではうつわ市やマルシェが開催される。詳しくは丹波焼陶器まつりの特設サイトをご覧ください

[期]10月5日(木)~22日(日)

☎079-597-2034(丹波立杭陶磁器協同組合)

[所]陶の郷〈すえのさと〉(丹波篠山市今田町上立杭3)、立杭地区の各窯元

[料]陶の郷入園料200円(ただし、10月7・8・14・21日は入園無料)https://tanbayaki-toukimatsuri.com/

[丹波篠山市へのアクセス]

新大阪駅から、福知山線(JR宝塚線)特急こうのとり(城崎温泉行)で約57分、篠山口駅で下車

丹波古陶館

☎079-552-2524

[所]丹波篠山市河原町185

[時]10時~16時30分

[休]月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始(12/25~1/3)

[料]大人700円、高校・大学生400円、小・中学生200円

宮ノ北窯

☎079-597-3383

[所]丹波篠山市今田町上立杭宮ノ北1-47

[時]10時~17時

[休]火曜

福森道歩(ふくもり・みちほ)

陶芸家、料理人。三重県・伊賀の窯元「圡楽窯」の8代目。「圡楽窯」はことに土鍋(写真下)で知られる。短大卒業後、料理研究家のもとで3年、辻調理師専門学校で1年、大徳寺龍光院にて1年間の禅寺生活を経験するなどし、さまざまな食の在り方を追求。著書に『小鍋でつまみ』(東京書籍)、『スゴイぞ! 土鍋』(講談社)などがある。

▼ひととき特集のバックナンバーをみる

いいなと思ったら応援しよう!