35年ぶりにポルトガルを訪ねた話⑨ 6日目 アレンテージョの旅:ストーンサークル・エヴォラ

前回の話はこちら↓

アレンテージョ

この日から1泊で、マティとジョルジェとともにアレンテージョ地方に旅に出る。

アレンテージョはポルトガル国土の中部から南部にかけて広がる一大穀倉地帯。地平線まで続くなだらかな丘陵に、ポルトガルを代表する生産物のコルクやオリーブ、ワイン用のブドウの大農場が続く。そして時々ふっと町が現れる。調べたら1㎢あたりの人口は21人だって。

訪ポ前に、アレンテージョに行きたい、と希望を出したら、マティ旅行社のソフィアとジョルジェ曰く、それならぜひ連れていきたいところがあるのよ。モウラオンってところ。とびっきり美味しい地元料理のレストランがあるから。景色も最高よ~、とのこと。モウラオン、初めて聞いたなあ。アレンテージョの最も奥、スペイン国境のすぐ近くだ。

私のアレンテージョ旅行のマストは2つ、エヴォラには寄りたい、そしてどうしてもポウザーダに泊まりたい。

もう一つの橋

ジョルジェの運転する車(メンバーは、ジョルジェ、マティ、私たち2人。ソフィアはお仕事です。ごめんなさい<(_ _)>)は、オエイラスから高速に乗ってリスボンの外環を大回り、サカヴェンからテージョ川に架かる橋を渡って東へ向かう。

私がかつて滞在していたころには、テージョ川に架かる橋といえば、リスボンと対岸のアルマダを結ぶ4月25日橋(こちらは帰路で渡るので、後ほど触れます)しかなかった。このヴァスコ・ダ・ガマ橋は1998年のリスボン万博開幕に合わせて開通したのだそうだ。全長約17㎞、それはそれは大工事だったことだろう。河とはいえ海のごとく広い水面に延々続く6車線道路は壮観だ。

橋をほぼ渡り終えるころ、海の上に無数の小舟が見える。ここでは南アジア方面から移住してきた漁民がアサリを採っているのだという。さらに進むと湿地帯が続き、そこには水鳥が多く見られる。マティ旅行社によれば、手狭になったリスボンのウンベルト・デルガード空港に代わる空港をこの地区に建造する話があるが、水鳥の保護の方が大事だという声が挙がって頓挫しているそうだ。

アレンテージョのおじちゃん

1時間ほど走っただろうか。すでに道の両側はコルク樫の農場が続くアレンテージョらしい景色になっている。

モンテモル・オ・ノヴォという町に着いた。ここにビファナの美味しいお店があるから、ちょっと寄っていこう、とジョルジェ&マティ。

ビファナは豚肉の薄切りをパンに挟んで食べる、いわば豚肉バーガーなのだけれど、この豚肉がニンニクやらワインやら香辛料やらをたくさん使ってよーく煮込んであってコクがある。B級グルメもしっかり美味しいのがさすがポルトガルだ。

店内にいるお客さんはいかにも地元のおじちゃんといった感じの男性で、ポルトガルの男性に多いハンチング帽をかぶり、昼間からしっかりできあがって赤ら顔をしている。この酒は強いよ~、と言いながらこちらの男性陣2人にアグアルデンテを勧めてくる。アグアルデンテはアルコール度数の強い果汁由来の蒸留酒らしいのだけど、若いころと違って強いお酒に興味がなくなってしまった私はよくわかっていない。ポルトガルの人は日本のお酒を飲むと「アグアルデンテに似てる」というので、きっとあんな味わいなのだろう。

そのうちハンチング帽おじさんは、ジョルジェ相手にとめどなく語りだす。マティが苦笑いしながら、スマホの日本語翻訳文をY氏に見せてくれる。「今、あの男性は自分の人生すべてを語っています。」

ははは。

ポルトガルのストーンサークル

博識で機動力抜群で最高のツアーガイド、ジョルジェ。あまり一般的な旅行者が見られないものを私たちに見せてくれようとする意気込みが凄い。本当にありがたいことです。

コルクガシの栽培と牧畜が一体化している

周辺にはどんぐりがたくさん落ちていて

その実は放牧されている豚さんたちのえさに

グアダルーペという看板のところで幹線道路から右折、さらにその先で舗装されていない道に入る。途中からは、車が壊れるのではと心配になるほどの凸凹道だ。

そして行き着いたのは...

イギリスのストーンヘンジよりも古い7000年前のストーンサークル(環状列石)だ。90以上の岩が円形に並べられていて、いくつかの岩には何らかの図形のような印が刻まれている。新石器時代の天文観測に使われたのではないかと推測されているそう。

つい最近まで自由に触れたらしい

こんなところがポルトガルにあるなんて知らなかったけれど、実はポルトガルには他にも各地にこういったクロムレックや、あるいは旧石器時代の岩絵などがあるのだという。あー、まだまだ知らないことだらけだなあ。

エヴォラと天正遣欧少年使節団

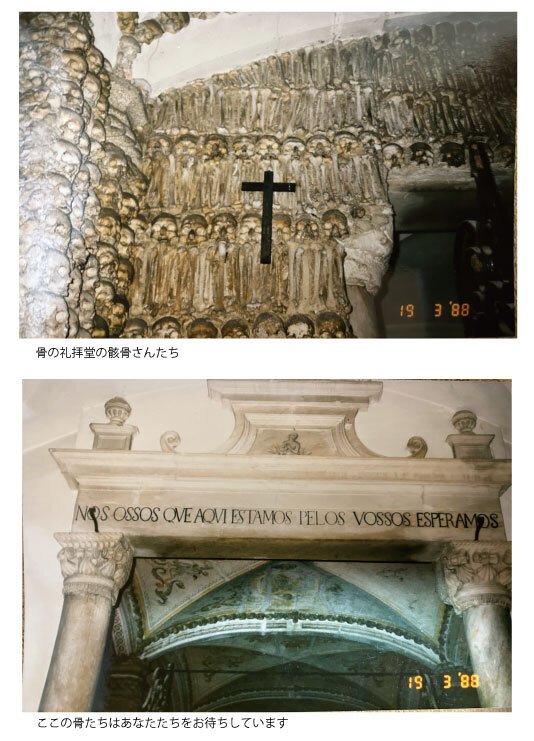

次に訪れた街エヴォラには、17歳の時の留学プログラムのイベントで1週間滞在したことがある。当時何よりも印象深かったのは、サン・フランシスコ教会の人骨礼拝堂 Capela dos Ossosだった。壁一面に人骨が埋め込まれていて、生々しい骸骨がこちらを向いている。死について深く考えることなどなかった各国の高校留学生が、大勢で礼拝堂に入ってキャーキャー言いながら盛り上がった覚えがある。

街ごと博物館と言われるエヴォラ旧市街は世界遺産にも登録されている。その繁栄は古代ローマ時代に遡り当時のコリント式の神殿跡も残る。こじんまりとしていながらその町並みは落ち着いていて美しい。

観光客はそれなりにいる

今回エヴォラを訪れたかった理由は、この街の大聖堂を天正遣欧少年使節団が訪れていたという日葡交流史の重要な出来事を全く知らずに、17歳の時の私は礼拝堂の骸骨だけ見てキャーキャー言っていたということに最近気づいてしまったから。

天正時代の少年たちは大聖堂のパイプオルガンを弾いたという記録もあるらしい。今回は絶対パイプオルガンも目に焼き付けよう。

と意気込んでいると、ジョルジェが凄い話をしてくれた。

実はジョルジェは今でこそリタイヤして悠悠自適だが、若き頃はプロの音響技術者で、著名なバンドと組んで全国を飛び回り、コンサートの音楽を担当したり、テレビ局やレコード会社で音響を担ったりしてきた。

ある頃、ポルトガル各地の古い教会のパイプオルガンの響きをCD化するプロジェクトに参加することになり、ヨーロッパで一番古いと言われるエヴォラ大聖堂にもやってきて、ここのパイプオルガンの奏でる音楽を録音したのだという。昼間ではどうしても雑音が入るので、夜間に全ての出入りをシャットアウトして音を採ったそうだ。

彼もエヴォラ大聖堂のパイプオルガンにはひとかたならぬ思い入れがあった。

貫禄が半端ない

(Georges Jansoone, CC BY-SA 3.0 ,

via Wikimedia Commons)

ポルトガルのどこの教会も、内部はどれもみな荘厳な造りながらそれぞれオリジナリティーに富んでいて驚く。一つとして同じものがない。全面的に金色に光り輝いて精密な彫刻がされているものもあれば、アズレージョ(タイル)で埋め尽くされているものもある。大理石が積み重ねられ落ち着いた雰囲気のものも、見る者の心をしっとり落ち着かせる。どれもみな精巧でありながらもどこかホッとする手作り感があり、そこで祈る人の敬虔な姿にも心奪われる。訪ポ前には、免罪符っつうのはどうだかなぁとか何とか言ってカトリックには懐疑的だったY氏も、ポルトガルの教会を巡るうちにすっかり心許して…というより、ポルトガルのカトリック教会に魅せられてしまったようだ。いわく、ポルトガルの教会は権力を見せつけている感じがなく、この信仰心には穢れがないと感じたんだ、とかなんとか。。

このエヴォラの聖堂もピンクがかった石造りの内装がとても温かくて素晴らしい。そして重厚な木造のパイプオルガンは、まるで宙に浮くように設置されていて、ここから響く音はきっとこの空間全てを虜にするに違いない、と充分想像できた。いつか機会があったら是非このパイプオルガンの演奏を生で聴いてみたい。

どこに行っても現地の人とのコミュニケーションを怠らないジョルジェは、すでに教会の職員さんと自分のパイプオルガン録音の経験談を話し込んでいる。そして私にも天正少年使節団の話をしなされと促す。

すると職員さん、

はい、まさに今度、このパイプオルガンと日本の天正少年使節団のことを

日本のテレビ局が撮影しに来るんですよ。

使節団のふるさとの街の人たちの協力でパイプオルガンの修理も実現するんです。

とな。

その後、フォローしているヤマザキマリさんのインスタから、これは以下の番組であろうことが判明。

全国放送ではなかったが、NHKプラスで視聴できた。天正使節たちが奏でたエヴォラ大聖堂のパイプオルガンの音も映像越しに聴くことができた。ヤマザキさんの経験に基づいた深いコメントが胸に響く良い番組だった。伊藤マンショの肖像画の前でヤマザキさんが言葉に詰まる場面、こちらまで泣きそうになりました。

エストレモシュのポウザーダ

すっかり夕方になった昼食をエヴォラの街中食堂でとり、宿泊地のエストレモシュに着いた頃にはもう夜だった。

今回の旅でどこかのポウザーダ(お城や修道院、貴族の館などを改修して設けられたポルトガルならではの宿泊施設)に一泊したかった私は、各地のポウザーダを調べてみたけれど、どうやらこのエストレモシュのものが一番評判がいい。場所も田舎でとてもいい。

そしてこの期待を裏切らない、素晴らしい宿だった。

ずいぶん長くなってしまったので、ポウザーダの詳細については次回にまわそう。

長い駄文を読んでくださり、ありがとうございます。

感謝。

次の話はこちら↓