復刻版「よせあつめ瓦版・ランダム」その6(94.9.1~9.30)

1994年9月3日(土)

浜松東映劇場で、ムーンライトシアター「さらば、わが愛」(中国香港合作)を観る。

京劇の古典的名作「覇王別姫」を劇中劇ら取り入れ、京劇の立ち役と女形の愛情の物語である。二人は、1920年代の少年時代から鞭打たれながら、名優に成長するが、日本軍の侵略や共産革命、反右派闘争、文化大革命と時の政治に翻弄される。この間に、立ち役に好きな女楼出身の女性が出現し、三つ巴の愛憎劇が繰り広げられる。

とにかく三時間の上映時間があっという間に過ぎてしまい、観客席に私語が全く無かった。終演後、5分程は誰も席を立とうとしなかったし、ロビーでは15分程、誰も帰ろうとしていなかった。まさに、スタンディング・オベージョンに値する、感動した映画であった。

中国映画というと、日本軍を全くの悪役として扱っている映画が多かったが、この作品では、京劇を理解してくれる文化人として扱っていた。共産軍の田舎兵士が京劇を観て、理解できないためヤジを飛ばす場面に、これは明治維新時に薩摩・長州の田舎者が江戸の寄席や歌舞伎に対してヤジを飛ばしていたんだろうと想像させてくれた。

この映画は、絶対、何としても観て欲しい。できれば、中学の映画教室で取り上げて欲しい作品である。

1994年9月5日(月)

春風亭鯉昇・柳亭楽輔・笑福亭鶴志の浜松での勉強会「雅落語会」が、久しぶりに行われた。昭和50年に、鯉昇(当時は、柳若)・楽輔の勉強会としてスタート。高校の同級生でもなく、親類・縁者でもない私が第一回目から皆勤で聴き続けたのは、大きな会場で、高額の会費を徴収して、派手に打上げをしない、というこの会の姿勢に何か心惹かれたからであった。おかげさまで、当会の会員第一号となり、打上げまで割り前で参加させていただいている。今回は、会場の都合で、いつもの田町公会堂から板屋町公会堂に代わったが、冷房の無いのは同様で、着物を駄目にしての熱演であった。一応、当日の演目は、赤兵衛「つる」・鯉昇「鰻屋」・楽輔「痴楽伝説」・鶴志「一人酒盛」・鯉昇「長短」でした。

来年は、20周年ということなので、ホテル・オークラで記念例会!という話は、出ませんでしたとさ‥。

1994年9月6日(火)~9日(金)

NHK衛星第二で、「宝塚80周年スペシャル」をずっと観ている。衛星放送では、WOWWOWで、大地真央とか黒木瞳のお別れ公演を放送してくれたりと、なかなかの頻度で放送してくれるので楽しみである。

宝塚歌劇の特長は、女性だけで演じられるミュージカルなのだが、そのスターに依存しなくても全体の構成が成り立つチームワークの素晴らしさにあると思う。あの大舞台で、スポットライトの当てられない端役の一人一人までが全体の舞台を成功させるために、一生懸命演じている。そのひたむきさに感動してしまうのである。

また、例えば、藤沢周平の時代劇の世界をミュージカルにしてしまうことは、劇団四季でもできないことで、食わず嫌いの方、ぜひ、一度観劇してみて下さい。

1994年9月10日(土)

笑福亭松枝の「ためいき坂くちぶえ坂」(浪速社)を読む。平成5年12月28日、笑福亭一門の忘年会から端を発した、七代目・笑福亭松鶴襲名騒動。一部のスポーツ・芸能新聞で半年近く取り上げられた。この問題について、弟子の一人である松枝が入門当時の回想を交えながら一冊にまとめた。後世、貴重な資料となる本であろう。

個人的には、仁鶴師が七代目を襲名して、松竹芸能に移籍すれば、まるく納まったのでは考えていたが、なかなか、頭数だけいても適任者がいないという一門の事情がよくわかり、今回の結末にも納得がいった。

結局、これからの芸人は、飲む・打つ・買う、では大成しないという事がよくわかった。(サラリーマンも同様でっせ。)

1994年9月15日(木)

浜松市早出町の敬老会で一席頼まれたので、昼から仕事を抜けて「まんじゅうこわい」を30分程。

浜松市内でも敬老会対象者(高齢者)の多い地区だそうで、何と330人とか。当然、会場には入りきれないので、200人程度であったが、約三割は、完全な酔っ払いでした。

敬老の日に行政側が補助金を出して、飲めや歌えや、の大騒ぎ。これからはできなくなるし、必要もなくなっていくと思います。敬老会のスタッフ側の元気が無くなっていきますから‥。

1994年9月18日(日)

「蒲郡・落語を聴く会」で、桂文太独演会。

桂文枝門下では、師匠の芝居噺・旅ネタなど、はめもの入りの噺を得意としているだけあって、スケールの大きな噺家さんです。当日の演目は、「くっしゃみ講釈」「茶目八」「高津の富」の三席でしたが、いずれも高レベルの出来であった。

ところで、前座として登場したのが、豊橋市民病院の耳鼻科の先生で、その芸名が何と、「駒久家南朝(こまくやなんちょう)」。小学生時代から当会の会員で、プロになれなくてもアマの噺家として、三河地区で活躍されています。この日の演目は「幇間腹」の改作で「幇間耳」。これがまさに、落語というものは、こうして作られていったんではないかと教えてくれるような、いい作品に出来上がっていて、感心させられた。

1994年9月19日(月)

北村想の未出版脚本のコピーから三部購入した。(受注出版だそうです)

「雪をわたって‥第二稿・月のあかるさ」「こんな宿屋」「笑ってくだけろ」である。

どれも上演された脚本だそうだが、観てないし、この脚本もまだ読んでないので、ご報告のみ。

1994年9月25日(日)

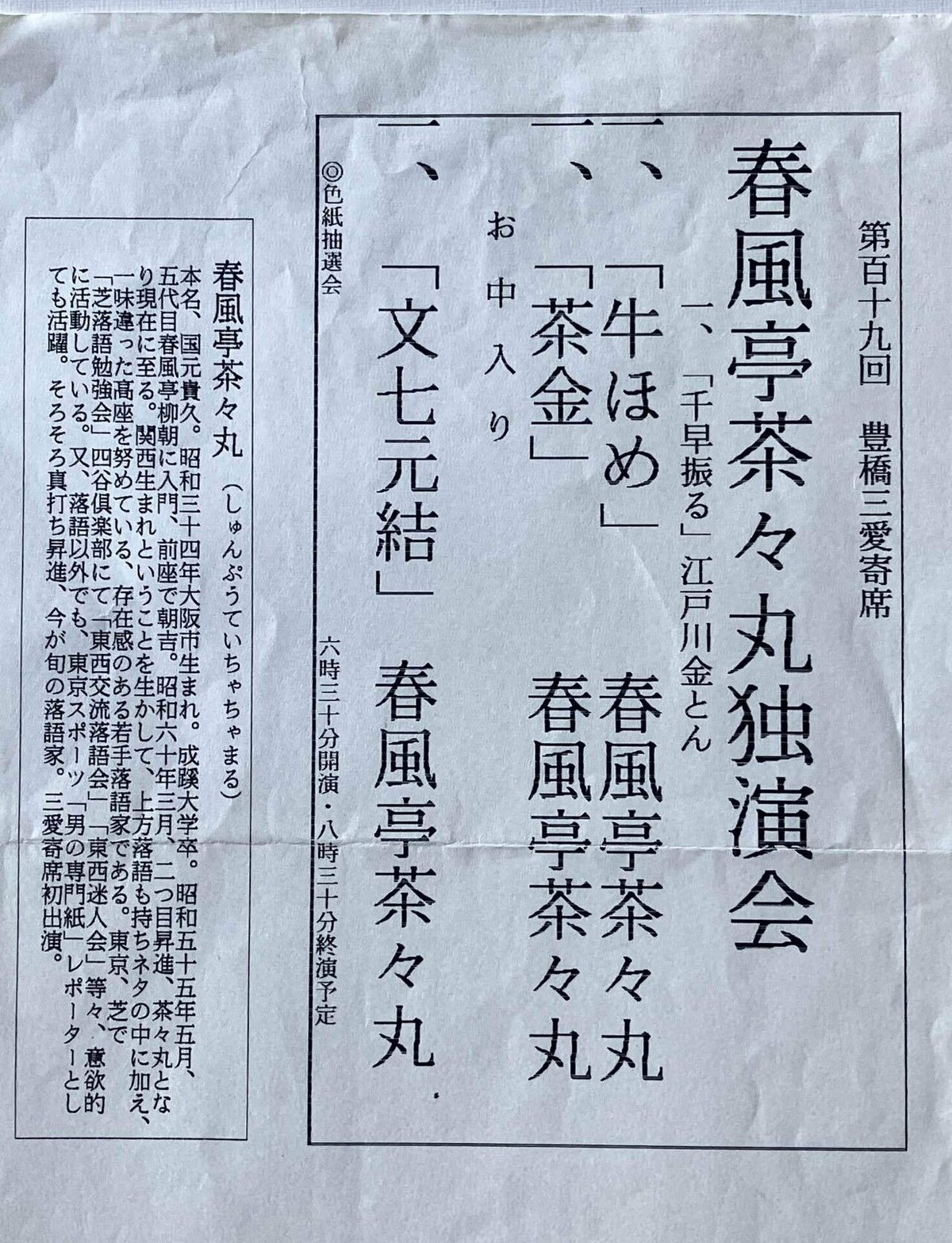

豊橋三愛寄席で、「春風亭茶々丸独演会」。

芸名からは失礼だが、前座さんのような感じがしたが、どうしてどうして、立派な真打昇進目前の二ツ目さんの噺であった。

「牛ほめ」「茶金」「文七元結」の三席は、なかなかできるものではありませんよ。特に、「文七元結」は、江戸落語の中では私の一番好きな噺だけに、良かったです。

ところで、浜松以西のミニコミ誌として中部印刷から「はままつっ子」が創刊されたのだが、以前にどこかで読んだ記憶があったのだが、「とよはしっ子」のタイトルを変えているだけなんだとわかった。県境とはいっても、確かに両方を購入する人は少ないだろうし、経費節約で出版できるし、うまく提携したものですね。

1994年9月26日(月)

浜松市福祉文化会館で、第49回えんしゅう寄席として、「立川談志独演会」。

今回は、風邪で声の調子が悪く、最後部席までは弱かったが、逆に何とか聴いてやろうという観客の姿勢で救われた。演目は、談々「子ほめ」、談春「野ざらし」、談志「短命」「品川心中」であった。

マクラというか、漫談の部分で、完成間近のアクト・シティに触れていた。「駅前に何だかでかい物ができたね。どうして、あぁいぅ物をつくるかね。‥俺が死ぬ時は、自殺するね。ホールと一緒に爆発するね。壊れりゃいいんだよ。あぁいうものは‥。」

場内は、シーンとしていたが、思わず手を叩きそうになってしまった。

1994年9月27日(火)

一昨日、豊橋市内のレコード店で購入した、立川藤志楼こと高田文夫の「紺屋高尾」を聴く。

速記本では、すでに18席を発表している玄人以上の「しろうと」のCDが発売され、売れているのである。高田文夫というギャグ作家のギャグを立川藤四楼という立川流の噺家として演じるという面白さなのだが、結局、この人も噺家になりたかったけど、なれなかった一人なのである。古典落語を壊しようにも壊せなくて、きちんと演じるしかないという部分が見えて、好きな噺家の一人に加えてしまった。

こういう人が落語を演じてくれるんだから、落語は滅びないですよ。