2023年 年間ベストアルバム

2023年も残り数日といったところからnoteを開始してみます。令和も5年を終えようとしている今のタイミングで始めるのはいかがなものなのか…といったところもありますが、備忘録として活用したいと思っている次第。(noteを選んだのは敬愛するオードリー若林正恭さんがやってるのが大きい)

今年は好きなアーティストのリイシューが多かったり(特にアナログ)、ライブやイベントなど生で音楽を楽しめる現場が復活してきたのは嬉しい限り。

残念な訃報が多い年でもありましたが、そんな中でも個人的に心ときめいた作品を50タイトルほどピックアップしましたので、よろしければ最後まで読んでやってください!

・2023年1月~12月15日リリース作品にて選盤

└メモっていた105タイトルから80タイトルまで絞り、最終的に50作品へ

・アーティスト名/タイトルはオフィシャルに準じて表記(されてるはず)

50. Bilk 「S.T.」

今年はここ数年のなかで一番ロックが面白かったなといった印象なのですが、UKの3ピースのデビュー作の爆発力は特に印象に残った。アークティック、Nirvana、The Viewなど参照点が明確で微笑ましさもありつつ、一気に聴かせる内容。リード曲だけで息切れするかと思っていましたが、頭っから最後まで終始クールな作品。国内盤リリースには至らない、この辺のバンドの来日が増えてくれると嬉しいですね。

49. Walker 「Good Man」

シカゴを拠点に活動するSSW。しなやかで爽やかなボーカルとギターの絡みにうっとりしてしまう①は休日の寝起きに聴くと、最高の一日が始まるぞといった感じが演出できます。このジャケと作品の内容もマッチした温かみのある作品(犬かわいい)。

ポップ系のソングライターとしては、Gareth Donkinのデビュー作も聴き逃せない内容でした。

48. tripleS 「LOVElution <ↀ>」

K-POPのライブを初めて見に行けたのは2023年の嬉しかった出来事の一つ。(IVEの横浜Kアリーナは刺激的でした)

Spotifyのプレイリストで聴いてて、音で一番引っかかったのはtripleS。何人編成とか結成までの経緯とかは全く知らないし、今でも分かっていないのですが、②の無駄のないアレンジ、パーカッシヴなボーカルが耳に残る④とかめちゃくちゃカッコ良い!

47. STAP Sigh Boys 「Chord」

2021年のフジロック”Rookie A GoGo”で話題を呼んだスタップ・サイ・ボーイズ。人を食ったようなプロフィールも少し鼻につきつつ…

1970年の大阪万博アイルランド館で働くため来日。観光で訪れた東京・築地市場で誤って冷凍庫に閉じ込められてしまう。その後、市場が豊洲に移転した際にようやく発見され、現代に甦る...

70年代風味のソフトロックが気持ちよい1枚。くるりのベース、佐藤征史さんが選ぶ2023年ベストソングに①が選ばれているのもあり、更に活動の幅が広がりそうな予感。

46. Olivia Dean 「Messy」

アデルやエイミー・ワインハウスを輩出したことで知られる名門〈BRIT SCHOOL〉で学んだキャリアを持つUKのSSWのデビュ―作。根っこにはR&Bがありつつ良い塩梅でポップで軽やか。メロディーの良さが際立った②辺りでは、Giovancaが出てきた頃を思い出させてくれたり。

45. Headache 「The Head Hurts but the Heart Knows the Truth」

Headache(頭痛)どころか、スッキリとした心地よさすら覚える作品。Frank OceanやJames Blakeなどとのコラボレーションでも知られるVegynと、スポークンワードのアーティストFrancis Hornsby Clarkによるプロジェクト。中毒性の高さがマジでハンパない。

44. Kid Charleroi 「S.T.」

bandcampのオススメで出会えた、Amanda Spharのソロ・プロジェクト。2023年という時代からは非常に距離感を感じるノスタルジアたっぷりのソフトロック。昨年ハマった、Fonteynと同じ棚に入れて末永く聴きたい。

43. Reuben James 「Champagne Kisses」

Tom Mischとの共同制作、Disclosureへの楽曲提供でチェックしてたバーミンガムの鍵盤奏者のデビュ―作。調べたら、宇多田ヒカルやSam Smithなどの作品にも参加と、引く手あまたな売れっ子が鳴らす極上ネオソウル。Roy AyersやBraxton Cookの参加がトピックに挙がりそうですが、半数以上の楽曲に参加しているCarrtoonsのサポートも光っています。(2020年作が今年めでたくフィジカル化)

42. Zé Ibarra 「Marques, 256.」

昨年の年末、かなりお世話になったBala Desejoの一員としても活躍する、ゼー・イバーハのソロ作。バンドの作品はフェスで見たくなる祝祭感がありましたが、ここではシンプルな弾き語りで、その素晴らしき歌声を聴かせてくれます。中原仁さんの「勝手にライナーノーツ」㉟を読みながら聴くと、より深く堪能できます。

41. Eloise 「Drunk On A Flight」

Bruno Majorのカバーが話題になったのが2017年。定期的にEPのリリースがあったから気付かなかったけど、本作がデビューアルバムなんですよね。

凄みを利かせたジャケからは想像つかないチルい雰囲気たっぷりの①から、全編丁寧に制作されたのが伝わってくるリラックス盤。Conor Albertによるプロデュースも◎。

40. H31R 「HeadSpace」

ヒップホップとエレクトロニックの特異な融合と謡われていますが、低体温のラップとクールなトラックが合わさった様に痺れるセカンド。1stはそこまで印象に残っていないのですが、本作は耳に残るフレーズが多くて面白かった。リリースは、Rahillのデビュ―作も素晴らしかった〈Big Dada〉から。

39. Dorio 「Strawberry Dream」

程よい脱力感もポイント高い、テキサス州出身のトラックメイカーによるセカンド。昼は地元のクラシックラジオ局、夜はクラブ Cheer Up Charliesで働いていた事が影響した、レトロなポップ+ダンサブルさが合わさった折衷的スタイルが魅力。ほんのり漂う渋谷系風味も好みでした。

38. Pachyman「Switched-On」

残暑長引いた今年、このアルバムが無かったらかなりしんどかった・・。プエルトリコで産まれ、現在はLA を拠点に活動するレゲエ・ミュージシャン。ラヴァーズ・ロック、Studio Oneからのインスパイアされた10個の極上ダブ。フィッシュマンズと交互に聴くと、めちゃくちゃ気持ちよくなれます。

37. Slow Pulp 「Yard」

〈Winspear〉からのデビュー作からさらに飛躍を遂げたセカンド。グランジ+フォークな④、歪ませたギターに蒼さを感じる⑦などにグッときた。アコースティック主体のナンバーから楽曲の強度が格段に上がったことを伺わせる〈Anti-〉移籍作。

36. Reverend Kristin Michael Hayter「SAVED!」

久々にスピーカー壊れたかと疑ってしまった強烈な音響。Lingua Ignotaとして活動してきた、Kristin Hayterが新たな名義で発表した本作。戦前フォークやゴスペルといった要素を覆うカルト臭に、気づけばズブズブとハマっていました。とにかく最終曲がヤバい!

35. Sufjan Stevens 「Javelin」

SSWモードのスフィアンは『Carrie & Lowell』以来(8年ぶり!)、これまた冒頭曲から素晴らしい。美しいオーケストレーションもさることながら、琴線に触れる歌声が絶品。フィジカルに付属するアートワークも圧巻で引き込まれました。

34. Yo La Tengo 「This Stupid World」

ここまでノイズで魅了できるバンドはヨラだけなのでは、と思わせる16作目。90'sオルタナ・アンセムといっても過言でない②など、今後のライブでもハイライトになりそうな名曲が詰まった傑作。このキャリアで新作が最高って断言できるのは本当に凄いことだと思います。

33. Homecomings 「New Neighbors」

インディー・ロック×ギター・ポップの理想形なのではないでしょうか。リズム隊もどっしりして、以前より骨太になったアンサンブル、情景が浮かぶ歌詞、丁寧に作られたパッケージ含めてずっと大切にしたい作品。リリース時に公開された、Mikikiのインタビューも読みごたえあります。

32. blur 「The Ballad Of Darren」

2023年のどこかに戻れるとしたら、「2014年の武道館が最高だったから」という理由でサマソニのステージをスルーする夏の私に、早くマリーンステージへ向かえと言いますね。あなたは秋口、このアルバムの深みにハマるのですよ。

31. Meshell Ndegeocello 「The Omnichord Real Book」

カテゴライズ不能な音楽性は変わらず、名門〈Blue Note〉移籍作。ソウル/ファンク/アフロビートなど、彼女のルーツ的な音楽性とジャズのエッセンスを混ぜた独自のサウンド。錚々たる面子がゲストとして参加しているなか、Joan As Police Womanは意外な人選でした。

30. @ 「Mind Palace Music」

フィラデルフィアのギタリストとボルチモアのプロデューサー/ミュージシャンが、ほぼリモートで制作したという本作。④ではVashti Bunyanからの影響も聴こえたり全体的に暖かい。〈Carpark Records〉からのデビュー盤。しかし、このユニット名は検索しにくいですね。。

29. Laura Groves 「Radio Red」

Blue Roses名義での活動でも知られるLaura Grovesが自身の名義でリリースするデビュー・アルバム。Samphaが参加した④、90’sのエッセンスを感じる②など心酔ポイント多数。表現力豊かでサラッと入ってくるヴォーカルも絶品。

28. MON/KU 「MOMOKO blooms in 1.26D」

初聴きでの衝撃という点で見ると、Reverend Kristin Michael Hayterと同じくらい圧倒された。こだわり抜かれたであろうサウンドデザイン、エレクトロニカを軸に、グリッチ~ジャズまでを融合させた独自の音世界。今後の作品でさらに評価される予感しかしません。

27. Wax Machine 「The Sky Unfurls, the Dance Goes On」

ブラジル出身、イタリア/イギリス育ちのソングライター/シンガー=Lau Roによるネオサイケデリック・プロジェクト。アシッドフォークな①に始まり、アンビエントやサイケ、ワールドミュージックなど多彩なサウンドにときめきます。どことなく郷愁感あるところも好みでした。

26. Skinny Pelembe 「Hardly The Same Snake」

個人的に、ここ数年熱心に追っているレーベルの一つ〈PARTISAN〉からのセカンド。(〈PARTISAN〉は2023年もBeth Orton、Blondshell、PJ Harveyなど良作多数リリース)

「マイブラとDJシャドウがセッションした辺境シューゲイズ」なんていう評も納得な音の質感がカッコよい。現代社会に呼応したブルース。

25. Yeule 「Softscars」

前作に続き、ムラマサを迎えた〈NINJA TUNE〉移籍作。熱き衝動を詰め込んだ①、いにしえの世界観すら感じる⑤など、オルタナラヴァーには抗えない世界観。ロマンティック要素も搭載した、隙のない作品。

24. bar italia 「Tracey Denim」

SquidやDry Cleaning、black midiなどといった昨今のUKインディシーンにリンクしつつ、よりアンダーグラウンドで謎めいた佇まいの3人組が鳴らす冷めた狂気。本作から約半年という短い期間で発表した『The Twits』も良かったのですが、ミステリアスな雰囲気を纏った本作の方が好みでした。

23. 君島大空 「no public sounds」

bar italiaしかり、2023年は短いスパンで傑作をリリースするアーティストも印象に残りました。『映帶する煙』も素晴らしい作品でしたが、いい意味で焦点が定まってなく自由な音が奏でられている本作の方が、聴いていてワクワクさせられました。余韻をたっぷり残すアルバムの構成も秀逸。

22. Meernaa 「So Far So Good」

Nilüfer Yanya、Sam Evianなどとのコラボでも知られるオークランドのSSW=カーリー・ボンド、ミールナー名義でのセカンド。インディーフォークやフリー・フォーク、アメリカーナなど様々な音楽語法を、洗練されたプロダクションで仕上げたアーバン・ポップ。ジャケも最高。

21. Anohni And The Johnsons 「My Back Was A bridge For You To Cross」

クラシック・ソウルに傾倒したサウンドで聴かせる“魂”の歌。ジョンソンズ編成での本作は、OPNやハドソン・モホークと組んだ前作でのエレクトロ・サウンドから一変。製作時、マーヴィン・ゲイの『What's Going On』を繰り返し聴いていたとの事で、その影響が伺える①、フィービー・ブリジャーズのバンドにも参加しているロブ・ムースのストリングス・アレンジが素晴らしい⑨など、20年代クラシック入りは確実の名盤。

20. Ricardo Dias Gomes 「Muito Sol」

カエターノ・ヴェローゾのバンダ・セーの一員として名をはせたブラジルの鬼才による3作目。正統派MPBからストレンジなポップ、アヴァンギャルドさをも内包したサウンドの融合が美しい作品。過去と未来を繋ぐ傑作。

19. Nico Paulo 「S.T.」

ポルトガル系カナダ人SSW、セルフタイトルを冠したデビュー作。

風通しの良いシンプルな楽曲に暖かみのある歌声がハマった美しい楽曲が詰まっており、幽玄なコーラスにうっとりする⑤、Joni Mitchellからの影響が表面化したかのような最終曲が特に白眉。

18. Sam Blasucci 「Off My Stars」

Mapache(後ほど再登場します)の片割れ、フォーキーな本体とは打って変わってスウィート&メロウな音世界を展開。サックスの音色とアコギのストロークが気持ちよい①、蕩けるようなチルい③、ジミー・フォンタナの名バラード “Il Mondo “を原曲のイタリア語でカバーした⑦など、心地よい時間を演出してくれます。現代AORの金字塔的作品。

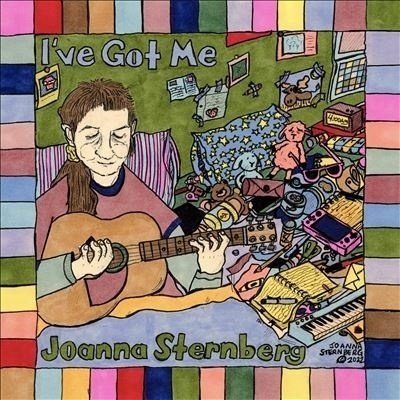

17. Joanna Sternberg 「Off My Stars」

バンドサウンドも搭載してサウンドの幅を広げたセカンド。優しくかき鳴らされるアコースティック・ギターに合わせて歌われる①から一気に持っていかれる、没入感高いフォーク。Judee SillやKaren Daltonなどと並べて末永く聴きたい1枚。心に寄り添ってくれる歌声の素晴らしさたるや。

16. Genevieve Artadi 「Forever Forever」

Louis ColeにPedro Martins、Sam GendelにSam Wilkesなど参加面子を見ただけで間違いないのが伝わってきた〈Brainfeeder〉からの2作目。

打ち込みが多用された前作から一変、独創的なバンドサウンドと共にカテゴライズ不能な音が次から次へと飛び出してくるのが痛快。ルイスとのユニット=Knowerの新作も最高でした。(来日もめちゃくちゃ楽しみ)

15. kofi flexxx 「Flowers in the Dark」

Shabaka Hutchingsが指揮するジャズ・ヒップホップ・アンサンブル。

詩人アンソニー・ジョセフのスポークンワードとコントラバスのリフがインパクト大な③、複数のドラムを重ねたかのようなビートが癖になる④など、ディープでどこか呪術めいたところに魅了されます。

14. Jana Horn 「The Window Is The Dream」

2020年のデビューアルバム『Optimism』に続くセカンド。ヴィブラフォンの響きが幻想さを演出しているオープニング曲、まさに夢見心地になる④など、歌を生かした音作りが絶品。どこか霧がかったようなサウンドも魅力。唯一無二のメランコリックなフォーク作品。

13. Jeon Jin Hee 「아무도 모르게 Without Anyone Knowing」

夜に優しく寄り添ってくれる名盤。シンプルなピアノの弾き語りがとにかく素晴らしい。癒し度でいったらLaufeyの新作も同じくらい沁みたものの、本作から流れる安らぎの瞬間の数々は筆舌に尽くしがたいものがありました。ビルボードとかで観たいアーティストですね。

12. Speaker Music 「Techxodus」

Nondi_の刺激的なデビュー作など、今年も良作を届けてくれた〈Planet Mu〉からの怪盤。リズムとノイズがごちゃごちゃに混ざり合って形成された宇宙は何度聴いても痺れる。社会との関係性を交えて書かれた、三田格さんのレビューも素晴らしいです。

11. Tunico 「S.T.」

リオデジャネイロ生まれのマルチ・インストゥルメンタリスト/作曲家によるセルフタイトル作。サンバやフォホーといったブラジル音楽にジャズのエッセンスを織り交ぜたサウンドが快感。②④辺りで聴ける心地よいギターの音色は勝手に体が反応してしまいます。多彩な楽器が織りなすサウダージ満載のアンサンブルがカッコ良い。

10. boygenius 「The Record」

ジャケットの公開から期待値が爆あがりした待望作。“Without You Without Them”→”$20”の流れは、何度聴いてもガッツポーズしたくなるほど。

Lucy Dacusによる力強くも美しい”True Blue”が個人的ベストトラック。いま一番待ち望んでいる来日公演はこの3人と即答できるほど渇望しています。

9. Wednesday 「Rat Saw God」

前作『Twin Plagues』でグイッと上げた知名度を更に広めた〈Dead Oceans〉移籍作。オルタナティヴ・ロック、シューゲイザー、カントリーを彷彿とさせるサウンドはBig Thief辺りを思わせつつ、オリジナリティーがあって飽きさせない。リリカルな歌とギターノイズが拮抗しつつも、どこかしら物語性を感じさせる緩急つけたアレンジの妙に酔いしれる。

8. Geese 「3D Country」

Zepライクな①からバンドの好調さが伝わってきたセカンド。ダラっとしたムードをクールに鳴らしている様からも成長を感じ取れる快作で、プロデュースを担当したジェイムズ・フォードの手腕も光っています。これぞロックンロール、なんてダサいことも臆面なく言いたくなっちゃいました。

7. Mapache 「Swinging Stars」

18位に選出したSam Blasucciがメンバーとして活動するLAをベースに活動するデュオ。5作目となる本作、ロマンティックなカントリー②、大人の色気が溢れ出た軽やかな③、ウィルコにも通じるオルタナ・カントリー⑤などなど、ルーツミュージックでありながらモダンであるのが凄い。全編を貫く儚いメロディーが素晴らしいですね。

6. Laurel Halo 「Atlas」

Brian Eno, Steve Reichらの系譜に連なる新たなアンビエント作品の誕生。ピアノとCoby Seyの歌が織りなすサウンド・テクスチャーが胸に迫る⑤がとりわけ耳に沁みわたる。映画『POSSESSED』のサントラから、坂本龍一が葬儀のプレイリストに"Breath"を選曲した事も忘れられません。末永く聴きこみたい傑作。

5. Origami Angel 「The Brightest Days」

自分の原点的な音が鳴ってたら抗うのは無理な話で、①~③だけでガッツリ掴まれた折り紙天使のミクステ。Weezer、The Get Up kidsなどの系譜に連なりつつ、スカッとした爽快感が最高。爆速で駆け抜ける至福の約20分。The Hotelier、Oso Osoなどとの合同来日公演に行けなかったのは、2023年最も後悔した出来事の一つ。。

4. Gia Margaret 「Romantic Piano」

〈Jagjaguwar〉から届いたアンビエント傑作。フィールドレコーディングされた音とアコースティックピアノを軸とした楽器の調和が心地よすぎて、入眠前に聴くのがルーティーン化していた時期もありました。崇高になりすぎず、牧歌的な側面を感じさせる作りも絶妙。イノセントな音色に包み込まれる至福の一枚。

3. Pearl & The Oysters 「Coast 2 Coast」

Spotifyの集計では今年一番再生していたのは本作。YMOやコーネリアスからの影響も公言する、フランス出身LA在住のインディー・ポップ男女デュオ。90年代音響系を彷彿させる音が今の時代で新鮮に響いたのは〈Stones Throw〉からのリリースという事も影響したか。メランコリックなのに良い感じにビートが効いてたりする塩梅も見事。Steleolabのボーカル=レティシア・サディエールを招いているところも高ポイントでした。

2. Subsonic Eye 「All Around You」

シンガポールを代表する5人組による4作目。90’sオルタナ~Alvvaysなどの現行インディーポップからの影響を感じさせつつ、これまでのキャリアで最もどっしりしたサウンドながら爽やかさもあり…と、ギターポップの王道にして頂点。⑨のバンドアンサンブルがとりわけ素晴らしい。昨年のSobsに続き、シンガポールのシーンはまだまだ面白い。

1. Terry Riley 「Terry Riley STANDARD(S)AND -Kobuchizawa Sessions #1-」

所謂スタンダード・ナンバー6曲にオリジナルの4曲の計10曲で構成。2020年3月に小淵沢で録音された作品は、ミニマル音楽の創始者の一人であるテリーとは別の顔を覗かせる。日本在住後の生活から生まれたその音は彩り豊かで、「スタンダード」があまりにも「オリジナル」に響くから驚き。瑞々しく奏でられるピアノの音色、その一つ一つが美しく自由で、未来永劫残したい音楽。

ほぼ一筆書きなので、誤字脱字などはご容赦を・・。素晴らしい音楽を届けてくれたアーティスト、その関係者の方々に最大級の感謝を!そして、来年も色んな音楽に出会えますよう。

最後まで読んでくれた方も、ありがとうございました!