ATPが生命のエネルギーの通貨とか意味が分からん!と思っているあなたへ

ATP(エイ・ティー・ピー)っていう分子がある。中学でも、高校でも、生物の授業でたぶん習う。

こいつは、細胞の中のミトコンドリアで作られる。

食べ物から取り出したエネルギーを使ってATPを作るのが、ミトコンドリアの仕事だ。

作られたATPは細胞のあらゆるところに配られて、いろんな仕組みが働くためのエネルギー源になる。

どうやって、エネルギー源になるんだろう?

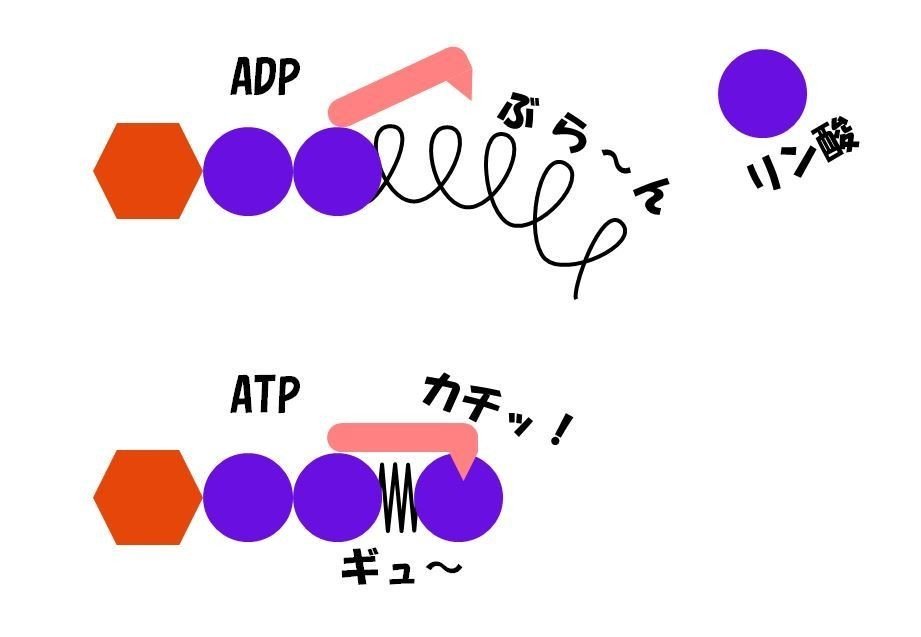

生物学の教科書には、よくこんな図が描かれてる。

そして、こんな説明が書いてあると思う。

① X という分子と、Y という分子が結合して、XY という分子になるには、エネルギーが必要だとする。

② こういう場合、X と Y がただ一緒にいても、いつまで経っても XY にはならない。

③ ところで、ATP が分解されて ADP と リン酸になる時、エネルギーが放出される。

④ 細胞はこれを利用する。

つまり、

X + Y → XY

という反応と、

ATP → ADP + リン酸

という反応を一緒に進めて、

ATP から出てくるエネルギーを使って XY を作っちゃうんだ!

・・・っていう感じの説明だと思う。

なかなか難解だ・・・

代わりに、こんなのはどうだろう?

「ATP は、ADP よりエネルギーが高い。」

これを、

ADP:バネが伸びて、リラックスした状態

ATP:バネをギュ~っと縮めてカチッと留め金で留めた状態

と理解してみるっていうのは、どう?

こんな感じのオモチャだと思ってみるんだ。

ミトコンドリアでは、バネがギュ〜っと縮められて、ATP が作られる。

この、今にもバネがピンッとはじけそうな危なっかしい ATP が、細胞の中のいろんな場所に配られる。

配られる先には、例えば X と Y から XY を作る装置(酵素)が待ち構えてたりする。

そこにATPがやって来て、

バネがピンッとはじけて、

バネの勢いで装置がピコッと動いて、

XY を作るという仕事をする。

こんな感じで、ATP は生命活動のエネルギー源になるんだ!

・・・っていうイメージはどうだろう?

もちろん、実際には ATP にバネがあるわけじゃない。

だけど、ATP のはたらきの本質が、

・エネルギーを一時的に閉じ込めておける

・小さくて運びやすいメディア

なんだって思えば、こういうバネが付いた空想上のオモチャで遊んでみるのも、ひとつの手だ。

遊んでみると、分かることがある。

エネルギーを、こういう小さなメディアに閉じ込めて配るっていうのは、とても頭のいいやり方だ。

食べ物からエネルギーを取り出すには、複雑で大規模な仕組みが要る。

細胞の中の、生命活動が行われているあらゆる場所に、そんな大規模な仕組みを配置するなんて無理だ。

そこで細胞は、ミトコンドリアっていう、エネルギー生産に特化した「場」を持つことにした。

ミトコンドリアでは、

・効率よくエネルギーが生産され

・それが効率よく ATP に閉じ込められて、

そして ATP は、それぞれの生命活動を担当する装置に配られていく。

おかげでそれぞれの装置は、エネルギー生産のことは気にせず、ただ ATP からエネルギーを受け取って、それぞれが担当する生命活動に専念できる。

つまり、ミトコンドリアは「発電所」なんだな。

電力を生み出すことに特化した発電所で、効率よく電力が作られて、その電力が工場や家庭に配られる。おかげで工場や家庭では発電のことを気にせずに、製品を作ったり家庭を営むことに専念できる。

この場合 ATP は、電力を伝える電線に相当するだろう。

細胞の中と、人間社会が、ある意味で同じ構図になっている。

とてもおもしろいと思う。

* * * * *

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。

この投稿を気に入ってくださった方は

左下の ♡(スキ)を押して頂けると

とても励みになります。

(noteユーザーでない方でも「スキ」を押せます。)