"ケロケロボイス"="オートチューン"の魔法音楽史を変えたエフェクトの進化と未来

はじめに

ここ数年「TikTok」や「ポコチャ」、「SHOW ROOM」、「17LIVE」などのライブ配信アプリや「Spotify」や「Sound Cloud」などの楽曲提供プラットフォームの躍進で素人の方が歌声を披露する場がものすごい勢いで増加していますが、その配信の中でいわゆる"ケロケロボイス"と呼ばれている機械的な歌声を聞いた事がある方も多くいらっしゃるかと思います。

その"ケロケロボイス"とはまたの名を"ロボットボイス"などと呼ばれているあの例のやつで、この音を作り出す方法は今では様々な種類ややり方がありますが、基本的に「プラグイン」や「ボーカルエフェクター」などでピッチを修正してケロケロさせます。

その中でもパイオニア的な存在であり元祖であるエフェクトが「オートチューン」です。

"ケロケロボイス"についての解説動画

1. 「オートチューン」の技術的説明と音楽史における位置づけ

仕組みと原理の詳細

オートチューンの仕組みは、音声信号をデジタル解析し、瞬時に基準音(設定されたキーや音階)に沿ってピッチを自動で修正することにあります。

この技術の基盤は、石油探査で地中の反射波を分析するために開発されたDSP(デジタル信号処理)です。

開発者のアンディ・ヒルデブランドは、この技術を音声処理に応用することで、正確なピッチ補正を実現しました。

「まずはアンディー博士の経歴からおしえていただけますか?」

私は大学で電気工学を学び、1976年にイリノイ大学で博士号を取得しました。専門はランダム過程と推定理論です。

大学卒業後、私は石油で有名なExxonの研究所であるExxon Production Researchに籍を置き、ジョン・モートン(John Mouton)博士とともに、地球物理学の研究に従事しました。

1979年、私とモートン博士はExxon Production Researchを辞め、もうひとりの仲間とともにCyberanという地球物理学のコンサルティング会社を設立したのです。

地球物理学の研究には高性能なコンピューターが必要になるのですが、Cyberanでは専用のワークステーションや対話型ソフトウェアの開発を行いました。

私は1989年にCyberanを退社したのですが、その時点で会社は年間3,000万ドル(約30億円)の利益を上げるまでに成長していましたね。

我々が発明した方法です。そして我々はこの技術を石油会社にライセンスすることで利益を上げました。

「オーディオとはまったく関係のない仕事をされていたんですね。」

いや、そうでもありません。Cyberanでは、後のAuto-Tuneのアルゴリズムに直結する、ある技術の研究開発を行っていたんです。

それは、地球上で石油が埋蔵されている場所を特定するための技術です。

石油が埋蔵されている場所を特定するための方法はいくつもありますが、我々が研究していたのは、ダイナマイトを爆発させ、その際の地鳴りや爆発音を音響的に解析するという方法です。

たとえば、グランド・キャニオンで石油が埋蔵されている場所を特定するには、まずワークステーション上でグランド・キャニオンの地形や地層を忠実にシミュレーションします。

そうすれば、ダイナマイトを爆発させた際に起こる地鳴りの音も予測できるわけですが、石油が埋蔵されている地点は予測とは異なる地鳴りの音がするんです。

「とても興味深い方法ですね。その方法は、アンディー博士が発明されたのですか?」

我々が発明した方法です。そして我々はこの技術を石油会社にライセンスすることで利益を上げました。

油脈を見つけるのには、莫大な費用がかかります。

1つの脈を見つけるのに、最低でも5億ドル(約500億円)はかかりますし、何とか油脈を発見できたとしても、パイプラインなどを工事して敷くのにさらに数十億ドル(数千億円)かかるんです。

ですので、石油会社は埋蔵量などを考慮して、割に合う油脈か十分に検討しなければならないのです。

しかし彼ら(石油会社)は頭が良いので、デジタル技術を使って価値のある油脈を発見する方法の研究開発に、早くから膨大な資金を投じていました。私が身を置いていた研究開発機関はどこもすごかったですよ。

オーディオや映像などとは比較にならない大規模なDSPを使った処理のリサーチが行われていました。

そこでの研究をオーディオの世界に持ち込んだのは私だけでしょうけどね(笑)。

私は油脈を発見するための研究開発の際、音声処理についても徹底的に勉強しました。

IBMとCrayのスーパーコンピューターを使って。

「音楽制作を変えたプラグインは、石油の埋蔵場所を発見するための技術を応用することで誕生した 〜 Auto-Tuneを開発した天才技術者、Antares アンディー博士インタビュー」より

音声信号は、通常、周波数成分として捉えることができます。

オートチューンは、これらの周波数をリアルタイムで解析し、音声波形の中の「不正確な」ピッチを目標となる音階に強制的に調整します。

タイム・ウィンドウと補正速度

オートチューンの効果は、「補正速度」(リターニングスピード)の設定によって異なります。

補正速度を極端に速くすると、ピッチの移行が直線的になり、機械的な音質が生まれます(いわゆる「ケロケロボイス」)。

一方、緩やかに設定すると、自然な歌唱を維持したままピッチを微調整できます。

登場当初の目的:スタジオでの秘密兵器

オートチューンは、1997年の発表当初、あくまで「隠れた補正ツール」としての用途を想定していました。

これにより、歌手のわずかなピッチのズレをプロデューサーが手作業で修正する必要がなくなり、レコーディングの効率が大幅に向上しました。

たとえば、ジャズやバラードのような繊細な楽曲では、オートチューンを適用しても補正が気づかれないレベルにとどめることが重要とされていました。

音楽史における転換点:人間の声を楽器として再解釈

オートチューンの技術は、単なる音程補正を超えて、「声を楽器化」するという新たな発想を可能にしました。

この概念が音楽の世界に革新をもたらした背景には、以下の点が挙げられます。

クリエイティブな使用の始まり

登場から数年後、エフェクトの使用はプロデューサーの間で秘密ではなくなり、より積極的に活用され始めます。

特に、ポップスやエレクトロニカの分野では、デジタルサウンドが音楽の一部として自然に溶け込んでいきました。音楽ジャンルの拡大

オートチューンは、EDM、ヒップホップ、R&B、そしてJ-POPに至るまで幅広いジャンルで利用されています。

各ジャンルで使用法は異なりますが、共通しているのは、歌唱に新しい「個性」や「表現」を付加する手段として機能している点です。ライブパフォーマンスへの応用

初期はスタジオ限定の技術だったオートチューンですが、後に「リアルタイム処理が可能なライブエフェクト機材」が登場し、ライブパフォーマンスにも取り入れられます。

これにより、アーティストはライブでもアルバムと同様のサウンドを再現できるようになりました。

音楽プロデューサーの反応

当初、オートチューンは業界内で議論を呼びました。

一部のプロデューサーは、技術の乱用によって「本来の歌手の実力」が軽視されることを懸念していましたが、一方で、「創造性を拡張するツール」として高く評価する声もありました。

賛否両論の理由

賛成派:アーティストに新たな可能性を提供し、音楽制作の幅が広がった。

反対派:オートチューンの多用により、音楽が「機械的」になりすぎると批判する声も。

たとえば、T-Painは自らの楽曲でオートチューンを大胆に使用することで成功を収めましたが、その結果「歌唱力を隠している」という批判を受けたこともありました。

それに対してT-Painは、「オートチューンは表現の一部であり、声を加工すること自体が創造的な試みだ」と反論しています。

今後の展望:AIとオートチューンの融合

技術の進化により、AIを活用したより高度なピッチ補正や、自動ハーモニー生成も実現可能になっています。

将来的には、AIが歌唱のニュアンスや感情までも補正・生成する時代が訪れるでしょう。

また、リスナーの嗜好に合わせてリアルタイムに歌唱スタイルを変更する、といった未来のライブパフォーマンスも想像されています。

小まとめ

オートチューンは、単なるピッチ補正の技術から、音楽における表現の革命を引き起こしました。

音楽史の中で、時代ごとに役割を変えながら、今なお進化し続けています。

この技術は、音楽ジャンルを問わず、アーティストの個性や創造力を支える重要なツールとなっているのです。

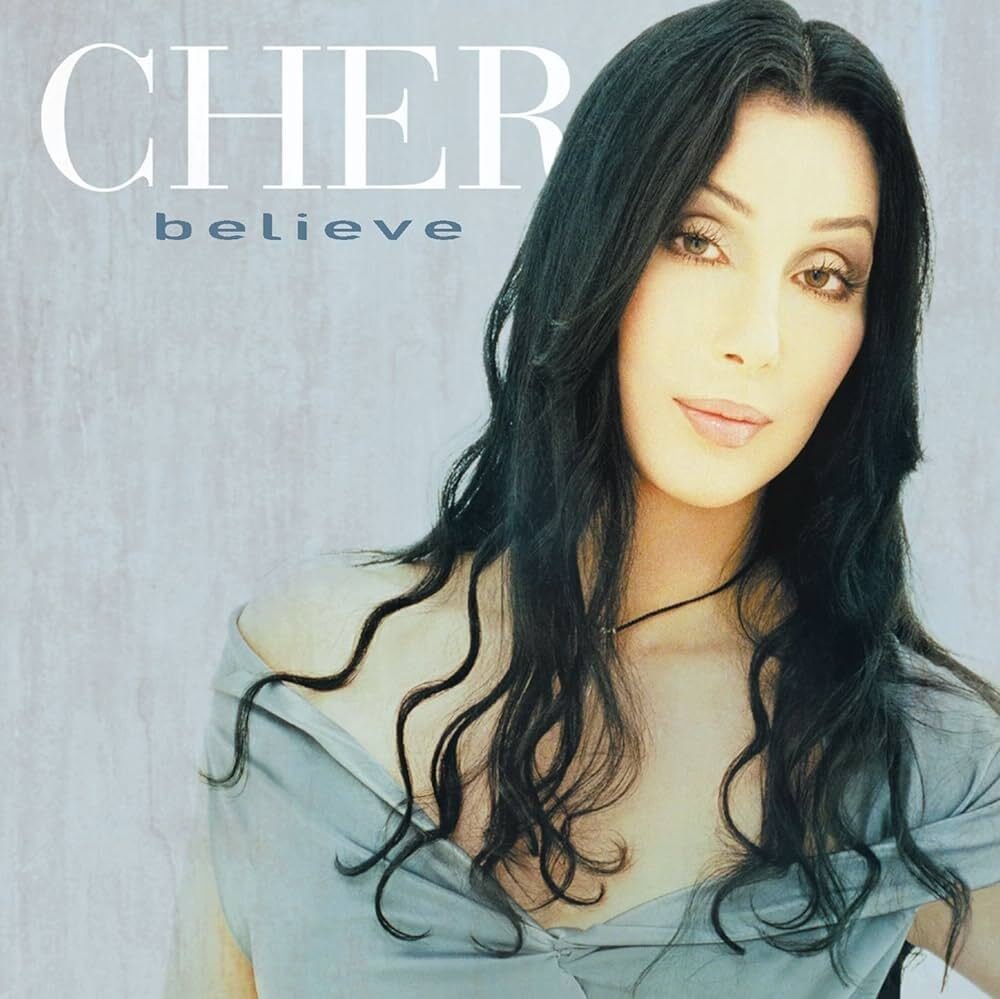

2. Cherの「Believe」によるブレイクとその影響

「Believe」での革命的使用

Cher - Believe (Official Music Video) [4K Remaster](YouTubeより)

1998年にリリースされたCherの「Believe」は、オートチューンを音楽的な効果として初めて大々的に使い、大成功を収めた曲です。

この技術は、音程補正を極端に速くすることで、機械的かつロボットのような声を生み出し、あえて人間らしさを削ぐ演出をしました。

このエフェクトが特に顕著に表れたのはサビ部分で、歌声が一瞬で音階を滑るように変化する部分がリスナーに鮮烈な印象を与えました。

制作の舞台裏:秘密にされたエフェクト

Cherのプロデューサーである「Mark Taylor」と「Brian Rawling」は、当初このエフェクトを一種の「実験」として導入しました。

当時、オートチューンの存在は秘密にされており、「Believe」のエフェクトをどうやって作ったのかを隠したと言われています。

これには、プロデューサーが他のアーティストや業界関係者からアイデアを盗まれないようにする意図もありました。

この「秘密の武器」は瞬く間に話題となり、リスナーと業界の両方に驚きをもたらしました。

「Believe」の売上と受賞歴

「Believe」は、全世界で大ヒットを記録し、40カ国以上のチャートで1位を獲得しました。

全米ビルボードHot 100では1位を5週間連続で獲得し、1999年の年間ランキングでもトップ10入りを果たしています。

また、この曲はグラミー賞で「ベスト・ダンス・レコーディング」を受賞し、ダンスミュージックの歴史においても重要な位置を占める楽曲となりました。

このように、「Believe」は単なる商業的成功にとどまらず、音楽の歴史に残るマイルストーンとなりました。

音楽業界への波及効果と進化

「Believe」の影響を受け、音楽業界全体でオートチューンが普及していきました。

その後、T-PainやKanye Westがオートチューンを積極的に取り入れ、ヒップホップやR&Bでも新しい音楽スタイルとして定着します。

T-Painは、オートチューンを多用することで独自のサウンドを確立し、2000年代の音楽シーンを席巻しました。

その一方で、オートチューンの氾濫が「音楽の質を低下させる」という批判も根強く存在します。

2009年にはJay-Zが「D.O.A. (Death of Auto-Tune)」という楽曲をリリースし、過度なオートチューン使用に対する反発を示しました。

しかし、技術としてのオートチューンはその後も進化を続け、ビリー・アイリッシュなどの現代アーティストにも新しい形で使用されています。

「Believe」がもたらした文化的影響

「Believe」が与えた影響は音楽業界にとどまりません。

この楽曲は、LGBTQ+コミュニティをはじめ、多くの人々に勇気と希望を与えるアンセムとしても受け入れられました。

Cher自身も、この曲が持つメッセージを「自分を信じて進む力」として解釈し、長年にわたってファンとの絆を深めています。

小まとめ

未来に残るオートチューンの遺産

Cherの「Believe」は、オートチューンが単なる音程補正ではなく、音楽を革新するエフェクトであることを示しました。

その後の音楽シーンでは、この技術がアーティストの個性を引き立たせるために欠かせない要素となり、特にポップス、ヒップホップ、R&B、J-POPなどのジャンルで広く浸透しています。

現代では、オートチューンをケロケロボイスとして親しみを込めて呼ぶ文化も根付き、アーティストたちはこの技術を使って新しい音楽表現を模索し続けています。

「Believe」で示された音楽の可能性は、今後も形を変えながら未来の音楽に影響を与え続けるでしょう。

3. T-Painの登場やヒップホップ・R&Bシーンでの進化

T-Painとオートチューンの融合

2000年代初頭、T-Painはオートチューンを自らのアイデンティティとして積極的に取り入れ、音楽シーンに革命をもたらしました。

彼は、オートチューンを単なる音程補正のツールに留めず、エフェクトそのものを楽器として活用しました。

これにより、リスナーが歌声に没入できる独特の浮遊感やデジタルな響きを生み出し、従来のR&Bとは一線を画す新しいスタイルを確立しました。

T-Painの代表曲「Buy U a Drank」や「I'm Sprung」では、オートチューンが旋律的な要素として機能しています。

これにより、彼のボーカルは音程だけでなく感情やフレーズをも強調し、楽曲に独自の質感を与えました。

T-Painのアプローチは瞬く間に音楽業界全体に広まり、2000年代のR&Bとヒップホップにおける新しいサウンドを形作りました。

T-Painの大胆な実験と苦境

興味深いことに、T-Painがオートチューンを使用した当初、彼はCherの「Believe」からインスピレーションを得たと公言しています。

T-Painは、このエフェクトが「未来的な響き」を持つと確信し、自らのサウンドに取り入れることを決断しました。

しかし、彼がこの手法を確立したことで、「オートチューン中毒」と揶揄されることもありました。

批判も多く、T-Painは一時的にキャリアの困難に直面しましたが、その後、自身のスタイルを守り通し、音楽シーンでの地位を確立しました。

音楽文化への影響:ヒップホップ・R&Bへの広がり

T-Painの革新は、Kanye WestやLil Wayneといったビッグネームに影響を与えました。

2008年にKanye Westがリリースしたアルバム「808s & Heartbreak」は、オートチューンを全面的に採用し、ヒップホップ界でエフェクトの流行を決定づけました。

このアルバムは、内省的なテーマとデジタルな響きを組み合わせた新しいスタイルを提示し、多くのアーティストにインスピレーションを与えました。

また、Lil WayneもT-Painの影響を受け、自らの楽曲でオートチューンを活用。

「Lollipop」などのヒット曲で、エフェクトを駆使して感情表現の幅を広げました。

こうして、オートチューンはヒップホップとR&Bの世界でメロディとボーカルの境界を曖昧にする新しい表現手法として浸透しました。

賛否を超えて進化するオートチューン

T-Painの登場後、オートチューンは単なる一時的な流行ではなく、音楽制作における重要なツールとなりました。

しかし、音楽業界内外からは多くの批判もありました。

2009年には、Jay-Zが「D.O.A. (Death of Auto-Tune)」を発表し、オートチューンを使った楽曲の氾濫に対する批判を展開しました。

しかし、その後もオートチューンは使用され続け、音楽の新たな表現方法として確立されていきました。

J-POPへの影響

T-Painの成功は、J-POPのアーティストにも影響を与えました。

日本でも、オートチューンは「ケロケロボイス」として親しまれ、「Perfume」や「きゃりーぱみゅぱみゅ」などのアーティストがこのエフェクトを積極的に採用しました。

日本では、オートチューンが「未来的でかわいい響き」として受け入れられ、特に電子音楽やアイドル音楽の文脈で広く使われています。

T-Painがもたらした音楽の未来

T-Painは、音楽の表現方法を根底から変え、アーティストが自身の声を再解釈する新しい道を開きました。

彼の試みは、多くのアーティストが自分の音楽にエフェクトを取り入れるインスピレーションを与え続けています。

T-Painが実証したように、オートチューンは単なる流行に留まらず、音楽の未来を形作る力を持ったエフェクトであることが証明されました。

4. 現在のJ-POPやケロケロボイスへの応用

J-POPにおけるオートチューンの普及

オートチューンは、2000年代後半から日本のJ-POPシーンに浸透し、特にエレクトロポップやクラブミュージックで使用されることが多くなりました。

アーティストたちは、オートチューンを使うことで声をデジタルな響きに変え、楽曲に独特な未来感と幻想的な雰囲気を持たせました。

例えば、「Perfume」のようなテクノポップユニットは、オートチューンと他のボーカルエフェクトを併用することで、人間的な歌声と機械的なサウンドの融合を試み、J-POPに新たな美学を生み出しました。

また、「きゃりーぱみゅぱみゅ」などのアーティストは、オートチューンの効果を活かし、楽曲に「ポップで遊び心のある」響きを加えました。

これにより、J-POPは単なる音楽ジャンルの枠を超え、視覚的なパフォーマンスやアート性と結びついた体験をリスナーに提供しています。

ケロケロボイスの登場とその特徴

日本では、オートチューンが強くかかったボーカルは「ケロケロボイス」と呼ばれます。

この名称は、カエルの鳴き声のような不自然な音の跳ね方が特徴であることから付けられた擬音表現です。

ケロケロボイスは、特に以下の要素が際立っています:

音のピッチシフトが急激かつ機械的に変化し、聴覚的に「人間の声とは異なる質感」が生まれる。

歌詞が聴き取りづらくなる反面、声が一種の楽器のように楽曲に溶け込む効果を発揮する。

エレクトロニカ、シティポップ、アイドルポップといったジャンルで多用され、作品に「未来的・ファンタジー的」な印象を与える。

「Perfume」とケロケロボイスの融合

「Perfume」は、その代表曲である「ポリリズム」や「チョコレイト・ディスコ」で、オートチューンとケロケロボイスを多用しています。

「中田ヤスタカ」によるプロデュースで、彼女たちの歌声は単なるボーカルではなく、楽曲全体を構成する重要なサウンド要素として扱われています。

これにより、彼女たちの楽曲は音楽とテクノロジーの融合を象徴するものとなりました。

J-POPの中での進化と未来

ケロケロボイスは、J-POPのアイドルシーンだけでなく、クラブミュージックやアンダーグラウンドのエレクトロサウンドにも影響を及ぼしています。

音楽プロデューサーやアーティストたちは、オートチューンを使ってジャンルの枠を超えた新しい音楽表現を模索し続けています。

このエフェクトは今後も、AI技術や新たな音響技術と融合することで進化が期待されています。

オートチューンの使用が広がる中、リスナーはますます多様な音楽体験を楽しむことができるでしょう。

小まとめ

ケロケロボイスは、J-POPに個性を与える重要なエフェクトとして、これからも進化を続けるでしょう。

オートチューンは単なるトレンドを超え、音楽の未来を形作るための重要な要素になりつつあります。

未来のJ-POPでは、さらに高度な技術がどのように楽曲に反映されるか、今後の展開が楽しみです。

5. プロデューサーやアーティストの視点:オートチューンへの賛否

支持派の意見:表現力の拡大と音楽の可能性の追求

オートチューン支持派のプロデューサーやアーティストたちは、エフェクトの導入が音楽の表現力を格段に広げたと評価しています。

彼らは、オートチューンの使用が、従来の歌唱力だけでは達成できなかったサウンドの創出に貢献し、音楽の新しい可能性を切り開いてきたと主張します。

T-Painは、自らのキャリアをオートチューンの使用によって確立したアーティストの一人です。

「T-Pain」はこのエフェクトを「新しい楽器」として扱い、従来のボーカルに革新的な変化をもたらしました。彼の代表曲「Buy U a Drank」では、オートチューンを通じた独自のボーカルスタイルが世界中に広まり、多くのアーティストに影響を与えました。

Kanye Westも、2008年のアルバム『808s & Heartbreak』でオートチューンを大胆に使用し、R&Bやヒップホップのシーンに新たな潮流を生み出しました。彼の楽曲では、感情を機械的な音に変換することで、斬新な表現を試みたことが高く評価されています。

支持派は、「オートチューンを活用することで、声自体を楽器として再定義することができる」と考えます。伝統的な歌唱法に縛られることなく、アーティストが自身の表現を探求できることは、音楽の進化に不可欠だとする立場です。

批判派の意見:「生の声」の喪失とオーバーユースへの懸念

一方、批判派のアーティストや音楽ファンの間では、オートチューンの過剰な使用に対する懸念も根強く存在します。

批判派は、オートチューンがアーティストの「生の声」を損ない、音楽の本来の人間味や感情が失われると主張します。

Jay-Zは、2009年にリリースした「D.O.A. (Death of Auto-Tune)」という楽曲で、オートチューンの氾濫に対する反発を示しました。Jay-Zは、音楽が「加工されすぎる」ことに対する危機感を表明し、アーティストたちに本来の歌唱力やスキルを重視するよう呼びかけました。

リアルタイムのライブパフォーマンスにおいても、オートチューンに頼りすぎることで、「パフォーマーの実力が見えなくなる」との批判があります。視聴者やリスナーの一部は、「加工された声よりも、生の感情や技術が感じられるパフォーマンスを求めている」という声を上げています。

さらに、批判派は「音楽がオートチューンに依存しすぎると、すべての楽曲が同じように聞こえてしまう危険がある」と指摘します。

こうした懸念が広まった背景には、音楽業界全体でのエフェクトの使い回しが原因とされています。

オートチューンに対する賛否のバランス

オートチューンは、音楽の新しい表現を生み出した一方で、その使用のあり方をめぐる賛否が分かれるツールとなっています。

支持派は「アーティストの表現力を広げる画期的な技術」と評価する一方、批判派は「音楽の本質が失われるリスク」を懸念しています。

今後、オートチューンをどのように使いこなしていくかが、音楽のさらなる進化における重要な課題となるでしょう。

6. まとめと未来の展望

オートチューンはその登場以来、音楽業界に革新的な変化をもたらし続けてきました。Cherの「Believe」でのブレイクをきっかけに、T-Painが独自のスタイルを確立し、J-POPやケロケロボイスなど、世界中の音楽シーンに広く浸透しています。

技術は、単なるピッチ補正ツールから表現手段のひとつとして進化し、楽曲のアイデンティティを形作る重要な要素となりました。

新たなエフェクトとAIとの融合

音楽制作におけるAI技術の発展が加速する中、オートチューンもその潮流に取り込まれつつあります。

例えば、AIによるリアルタイム音声解析や自動作曲の技術が進歩することで、未来の音楽制作はさらに即興的で自由な表現が可能になるでしょう。

今後は、AIがアーティストの声の特徴を学習し、個人にカスタマイズされたエフェクトが自動で生成されることも考えられます。

音楽ソフトウェア企業では、高度なピッチ補正を備えたプラグインが次々と登場しており、オートチューンの役割がさらに拡張される兆しを見せています。

これにより、プロだけでなく、アマチュアでも手軽に高品質な音楽を制作できる時代が到来しています。

未来の音楽の多様性と課題

一方で、オートチューンやAIエフェクトの普及は、音楽業界に新たな課題ももたらしています。

すべての楽曲が似たような加工を施されることで、音楽の個性が薄れてしまうリスクも指摘されています。

また、エフェクトの使用が広がることで、リスナーの間で「生の声」への回帰を求める声も増えつつあります。

未来の音楽業界では、テクノロジーの進化によりさらなる革新が期待される一方で、「音楽とは何か」という本質的な問いが重要になってくるでしょう。

テクノロジーと生の表現のバランスをどのように取るかが、次世代のアーティストたちの課題となります。

総括:オートチューンの進化とその未来

オートチューンは単なる流行に終わらず、音楽に新しい視点と価値を与える手段として進化を続けています。

その未来には、AIや他の新しいエフェクトとの融合が待っており、これまでにない音楽表現が誕生する可能性を秘めています。

エフェクトの使い方ひとつで楽曲が持つ意味やインパクトが大きく変わるように、オートチューンの未来は、アーティストやプロデューサーたちの創造力によってさらに広がりを見せるでしょう。

という事で今回はここまでで終わりです。

ここまでお読みくださって誠にありがとうございます。

この記事が気に入っていただけましたらスキを押していただけますと大変励みになります。

それではまた次の記事でお会いしましょう。