介護福祉事業所の人事労務戦略室 ~次世代リーダーを育てる 連載第33回 「福利厚生①=処遇改善加算を原資に」

こんにちは。ラボ事務局の杉田です。

今週もラボ代表及川による「介護新聞」連載企画(第33回)をお届けしてまいります。

第33回のテーマは「福利厚生①=処遇改善加算を原資に」です。

今回からはまたテーマを新たに、採用・雇用定着に重要な役割を担う「福利厚生」に焦点を当てていきます。

本記事では、介護業界特有の「処遇改善加算」を原資に取り組んでいくことをキーポイントとして解説していますが、ここで説明している考え方は介護業界に限定されるものではありません。ビジネスの継続的な成功に繋げるための普遍的な戦略と言えるでしょう。

福利厚生の重要性と、それを実現するための戦略的なアプローチについて解説しますので、ぜひ自社の福利厚生に対する考え方や取り組みにご活用ください。

介護福祉事業所の人事労務戦略室 ~次世代リーダーを育てる 連載第33回 「福利厚生①=処遇改善加算を原資に」

今回から介護事業所における福利厚生導入の重要性やその具体的な内容について解説します。介護事業所は処遇改善加算など他業界とは違う仕組みがあり、これを上手に活用することで福利厚生を向上させる仕組みを導入できます。

福利厚生は職員の生活をサポートするさまざまな制度やサービスです。健康保険、厚生年金、雇用保険などの「法定福利厚生」と事業所独自に提供する「法定外福利厚生」があります。介護事業所においても職員の満足度や定着率を向上させるためには、充実した独自の福利厚生が欠かせません。

法定福利厚生は健康保険と厚生年金、介護保険の社会保険、雇用保険と労働者災害補償保険の労働保険、子ども・子育て拠出金など。職員が安心して働くための基本的なサポートとなります。

健康保険、厚生年金、介護保険は保険料全体のうち半分を事業所が負担。雇用保険料は毎年決められた保険料率を事業所が負担します。労働者災害補償保険と子ども・子育て拠出金は全額事業所が負担します。

法定外福利厚生は事業所が独自に提供するもので、事業所理念の実現、職員の要望など目的に合わせた福利厚生となり、多岐にわたります。

法定外福利厚生の例としては

▶ 祝賀・悼念等の慶弔見舞い

▶ 休暇・リフレッシュ

▶ 健康・医療サポート

▶ 住居サポート

▶ 文化・スポーツ・レジャー活動

▶ 勤務スタイルの柔軟性

▶ 資産の形成・サポート

▶ 個人の成長・スキルアップ支援― など。

福利厚生の導入メリットは職員の満足度と定着率の向上です。そこから組織全体の生産性やモチベーションアップにもつながります。特に介護事業所では職員の働きやすさとモチベーションがサービスの質に直結するため、福利厚生導入はとても重要です。

もちろん導入には原資が必要です。そこで処遇改善加算を活用するのです。ご存じの通り、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善を目的に創設されたものですが、賃金向上ばかりに目を向けず、加算を活用した福利厚生の充実を図ってみてはいかがでしょうか。

介護業界はこれからますます、採用困難と雇用定着の問題が加速します。事業所オリジナルの風土づくりをしていかなければなりません。だからこそ、この加算を財源にして運用することをお勧めします。

事業所主導で進める福利厚生は【老後の資産形成・サポート】【成長・スキルアップ支援】に向けた導入と運用をしたほうがよいと私は考えております。原資確保は簡単ではありませんが、介護報酬制度を活用できるのは介護業界独自のメリットです。

例えば、処遇改善加算の場合、加算ランクによって加算率が異なるため、ランクを上げることでより原資を確保しやすくなります。もちろん介護報酬の売り上げ計画もプラスして検討しましょう。

前提として、人件費は前年同様の水準で確保し売り上げも同様とします。処遇改善加算等は介護報酬に紐(ひも)づけて算定されるものです。よって、利用稼働が上がり介護報酬(処遇改善加算等を除く)が増えれば、その分、処遇改善加算が増加します。

財務面では営業利益や経常利益に対してアプローチするのですが、処遇改善の場合は介護報酬にアプローチしてください。人件費水準をそのままにすれば、介護報酬増加分と処遇改善加算等を合わせて捻出できます。

事業所の賃金制度を理解したうえで、この調達した原資をどのように運用をするかが鍵となります。

原資調達で一番手間がかからないのは、加算が未届けの場合。要件を満たして届け出をすることで原資調達が可能です。加算の配分要件は職員によって異なりますが、さまざまな運用を検討できます。

次回は退職金制度の導入と運用について私個人の一考察を伝えます。処遇改善と退職金が結びつかないかもしれませんが、制度と法律に基づいた導入一例をご紹介します。

http://wwu.phoenix-c.or.jp/~medim/kaigo/2023/202309kaigo/kaigo20230922.html

今週もご訪問いただきありがとうございました!

また次回、第34回の記事でお会いしましょう!

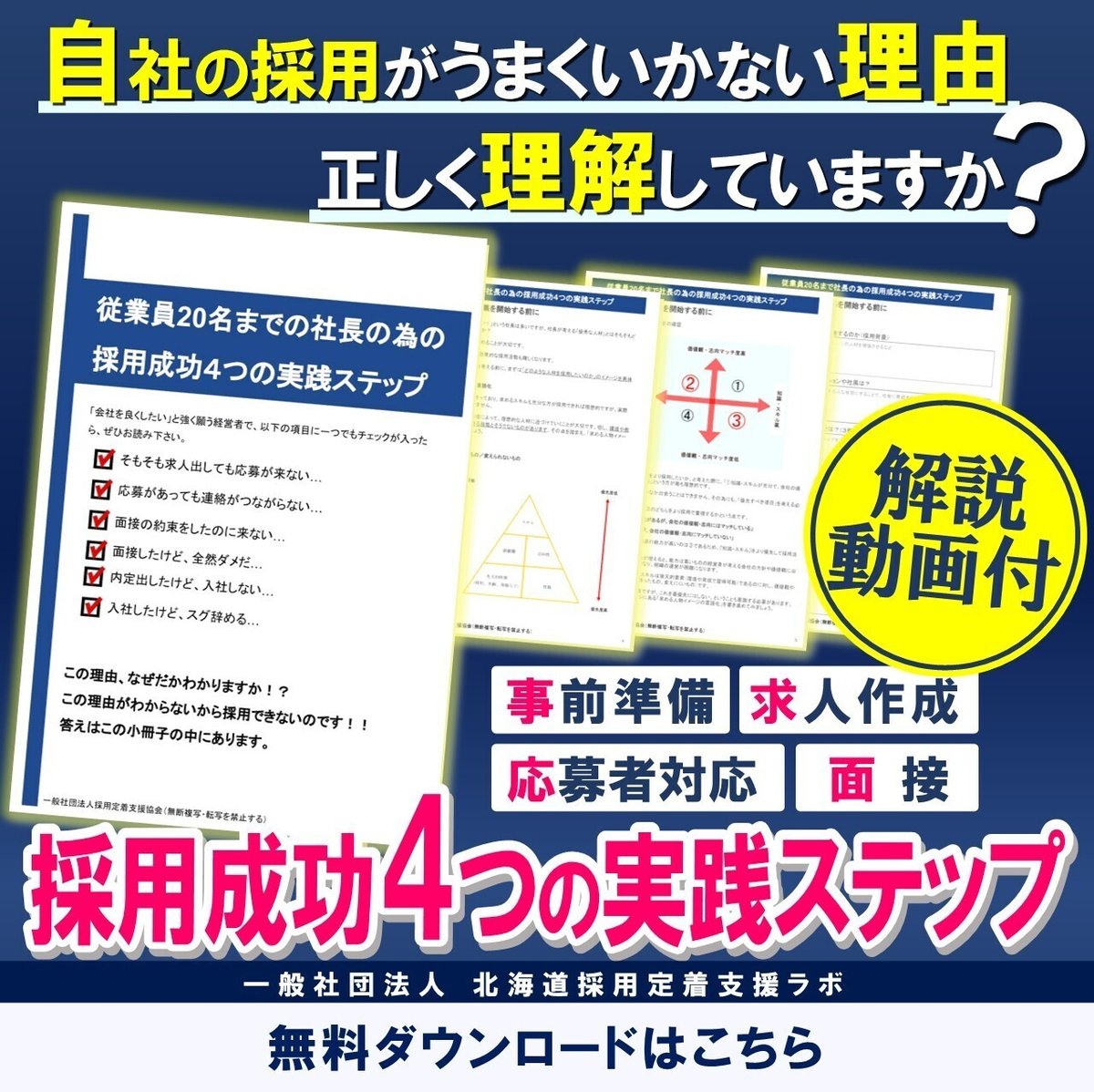

【プレゼントのお知らせ】

自社の採用に課題を感じている中小企業の経営者の方へ

ラボでは現在、自社採用を成功に導くワーク小冊子

「従業員20名までの社長の為の採用成功4つの実践ステップ」を

一人でも多くの経営者の方に活用いただけるよう、無料で差し上げております。

ご興味のある方は下の画像をクリックしてお申込みください!