保育園から幼稚園への転園。幼稚園選びのポイントと、幼稚園入園の落とし穴とは!?

近年は幼稚園で預かり保育をするようになったことで、ワーキングマザーでも幼稚園を選ぶ人が増えてきました。

しかしながら、保育園と幼稚園ではそもそもの役割が違います。

その違いから、幼稚園に転園した後「こんなはずじゃなかったのに…」と困ってしまうケースも非常に多いものです。

そんな苦い経験をしないためにも、保育園から幼稚園に転園するにあたって注意すべきポイントについて確認しておきましょう。

保育園と幼稚園はどっちが多数派?

そもそも保育園と幼稚園ではどちらの方が利用者が多いのでしょうか?

内閣府『令和元年版 少子化社会対策白書「第1-2-8図 保育園と幼稚園の年齢別利用者数及び割合(平成30年)より』

この図を見てみると、3歳児と4歳児では保育サービス利用者の方が多く、5歳児のみそれが逆転してしている事が分かります。

つまり、5歳は就学前の準備として、子どもを幼稚園に預けたいと思う方が多いのです。

東京都においてはどうでしょうか?

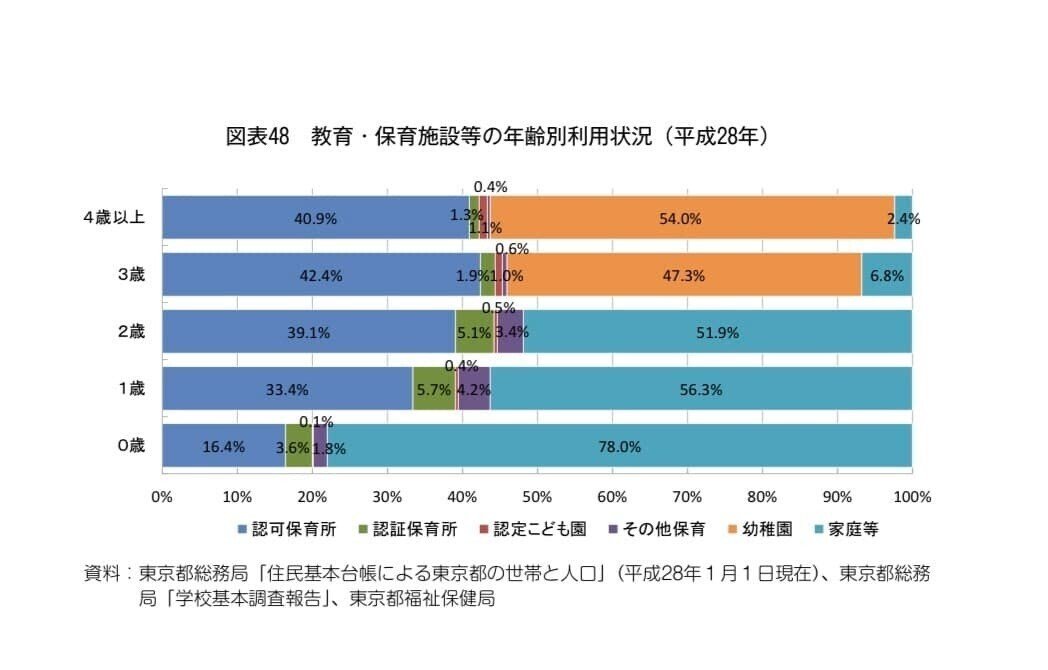

東京都福祉保健局『東京都における保育の状況 図表48(平成28年)より』

東京都の場合、保育サービス利用者は約40%なのに対して、幼稚園の利用者は4歳児,5歳児と54%にものぼります。

全国平均と比較すると、東京都ではやや幼稚園を利用者する人の割合が高いようですね。

これだけを見ると幼稚園の方が人気であるように感じます。

しかし、次の図で利用者数の変化に注目してみてください。

東京都福祉保健局『東京都における保育の状況 図表47 幼稚園・保育施設等の利用状況の推移より』

東京都福祉保健局『東京都における保育の状況 図表49 幼稚園児数より』

幼稚園の利用者は年々緩やかに減少しています。

その一方で、保育サービスの利用者数は子どもの数が減っているにも関わらず、年々増加傾向にあります。

共働き家庭の割合が年々増加し続けていることがよくわかりますね。

このような利用者数の推移から、今後は保育園や子ども園に通う子がさらに増えていき、幼稚園の利用者よりも保育サービスを利用する家庭が多くなっていくと思われます。

保育園から幼稚園転園の落とし穴は?

保育園とは違った魅力を持つのが幼稚園です。

「幼稚園の教育方針に惹かれた」

「行事への活気がすごい」などと、転園の理由は様々です。

そのため、「預かり保育も進んできたことだし、幼稚園に転園してみよう」と3歳児クラスになるタイミングで転園を思い立つ方も少なくないでしょう。

しかし、認可保育園や認証保育園、小規模保育園や無認可保育園から幼稚園の年少クラスへ進級するに当たって、注意しなくてはならない点がいくつかあります。

保育園との違いから思わず後悔することにならないためにも、入園前に見落としやすいポイントについて見ていきましょう。

落とし穴その1

入園式までに預ける場所がない

保育園は4月1日から慣らし保育で子どもを預けることができます。

入園式は後日に土日で行われることもあれば、そもそも行われないなど、仕事の妨げにならないように配慮されています。

ところが、幼稚園の場合はどうでしょうか?

4月5日〜10日ぐらいに入園式を行う園がほとんどで、入園式があるまでは子どもを預けることができません。

そのため、仕事を休んだり祖父母に見てもらったりしなくてはいけない期間が意外と長く続きます。

また反対に、卒園式の後も保育園は3月31日まで預かってもらうことができますが、幼稚園は入園式と同様にそうではありません。

落とし穴その2

入園してすぐ預かり保育を利用できるわけではない

保育園には慣らし保育がありますが、幼稚園も同様です。

保育園の場合は保護者の就労を考え、慣らし保育を1週間程度におさめるところが多いですが、幼稚園の慣らし保育は2週間程度と少し長めです。

そのため、預かり保育を始めるのはそこから2週間〜1ヵ月後となり、通常の生活が始まるまで保育園よりも長くなってしまいます。

落とし穴その3・夏休み・冬休みが長い

保育園に夏休みや冬休みなどの長期休暇はありません。

基本的に閉園するのは日曜日や祝日だけで、年末年始を除くとそれ以外は常に稼働しています。

しかしながら、幼稚園には学校と同様に夏休みや冬休みなどの長期休暇があるのです。

その期間は子ども預かってもらうことができず、自宅で子どもを見ないといけないことになります。

最近ではそういった長期休暇の間も預かり保育をしてくれるところも増えてきましたが、まだまだ取り入れられている園が少ないのが現状です。

落とし穴その4・行事への保護者の参加率が高い

保育園の行事は「保護者は見に来るお客さん」というスタンスですが、幼稚園で行われる行事は「保護者と一緒に作るもの」というのが一般的です。

運動会係といったような係の制度があり、一緒に行事を運営していく側になります。

そのため、多くの行事に参加する必要があるだけでなく、事あるごとにちょっとした打ち合わせをするなど、とにかく集まって話し合う機会が多いものです。

集まる時間はそれぞれですが、早めに仕事を切り上げる必要が出てくるなどと、少なからず影響は出てくるでしょう。

またそれらの行事に伴って、平日が振り替え休日になるのも悩みの種です。

落とし穴その5

預かり保育については完全に保育無償化にならない(実費がかかる)

2019年の10月から幼児教育の無償化が始まりました。

それに伴って、現在認可保育園に通っている3〜5歳児クラスの子どもたちは保育料がかかりません。

しかし、幼稚園の場合はそれがやや複雑なシステムです。

上限額は毎月3.7万円とされていますが、うち預かり保育の上限額は1.13万円です。

満額支払われる場合であっても日額上限は450円のため、例えば1日当たりの預かり保育料が650円だとすると、毎日200円の実費がかかることになります。

そのため、保育園とは違って完全な無償化となるわけではありません。

まとめ

幼稚園には保育園と違った魅力がたくさんあり、保育園ではなく幼稚園に通わせたいというワーキングマザーも多いことと思います。

最近はテレワークへの理解も進み、それが少しずつ難しいことではなくなってきました。

しかしながら、こういった落とし穴があることを理解した上で幼稚園を探していかないと、後悔することになってしまいます。

そうならないためにも、まずは幼稚園制度や仕組みをよく知った上で、ゆっくりと検討するようにしていきましょう。

ライター:中村大我(保育士・保育ライター)

東京都の23区内で働く保育士。子育て支援のための活動を精力的に行っている。最近はnote(うほうほ保育園)に子育てノウハウの記事を書いたり、絵本の制作協力を行ったりしている。

「口だけではない子育て支援」をモットーに日々力を入れて活動中。24歳、2児の父。

note(うほうほ保育園) :https://note.com/back_hoikushi