家紋のアオイをさがしに植物園へ

徳川家の家紋といえばご存知「葵の御紋」。

先日お邪魔しました久能山東照宮のあちこちにこの御紋がありましたが、こんな不思議な光景を目にしたのです。

たくさんの木彫りの家紋が並んでいて、よーくみたら・・あれ?微妙に葉っぱのデザインが違う?徳川家の葵に種類があるなんて知りませんでした。早速「家紋」のキーワードで図書館の蔵書を調べてみたところ、この本と出会い。

薬草から風水、茶の湯から園芸まで、江戸の武将がこんなにも植物と関わっていたなんて!という驚きの内容!

とても面白くて家紋についてももっと知りたくなりました。

さて、下の図は「関ケ原合戦屏風」です。すごい!家紋がいっぱい描かれています!こんなふうに敵、味方が識別できるように戦ったんですね!のぼりや幕、武具、甲冑、刀剣など様々な家紋が用いられていたようです。徳川家の旗、みえますでしょうか。

超有名な戦国武将4,5人くらいしか知らないわたしは下図でその家紋の多さにびっくりいたしました。

同時に関ケ原合戦の絵の家紋の多さの驚き。こんなすごい戦いだったなんて、わたし、恥ずかしながら今まで歴史のこと全然把握できていませんでした・・・。そしてこの戦に家康公は勝ったんですね・・やっぱりすごいなあ。だけど、本当に家紋って種類が豊富ですね!

このアイデアの数!絵柄の面白さ!本当に興味深いです!

家紋のはじまりは平安時代の中頃とされ、当時の厳しい階級社会のなか、貴族たちが名字と共に自他を区別するためのシンボルとして使い始めたそうです。牛車に使われていたことが「平時物語絵巻」にみることができます。

左の牛車には九曜紋、右の牛車には丸文様が描かれている

牛車同士が行き合った時などに相手の地位をすぐに把握し、それに沿った礼法をするのに役立ったようです。

また、昔は識字率も低かったこともあり、名字だけでは相手を見分けることが出来ないときも、家紋を識別に役立てたようです。

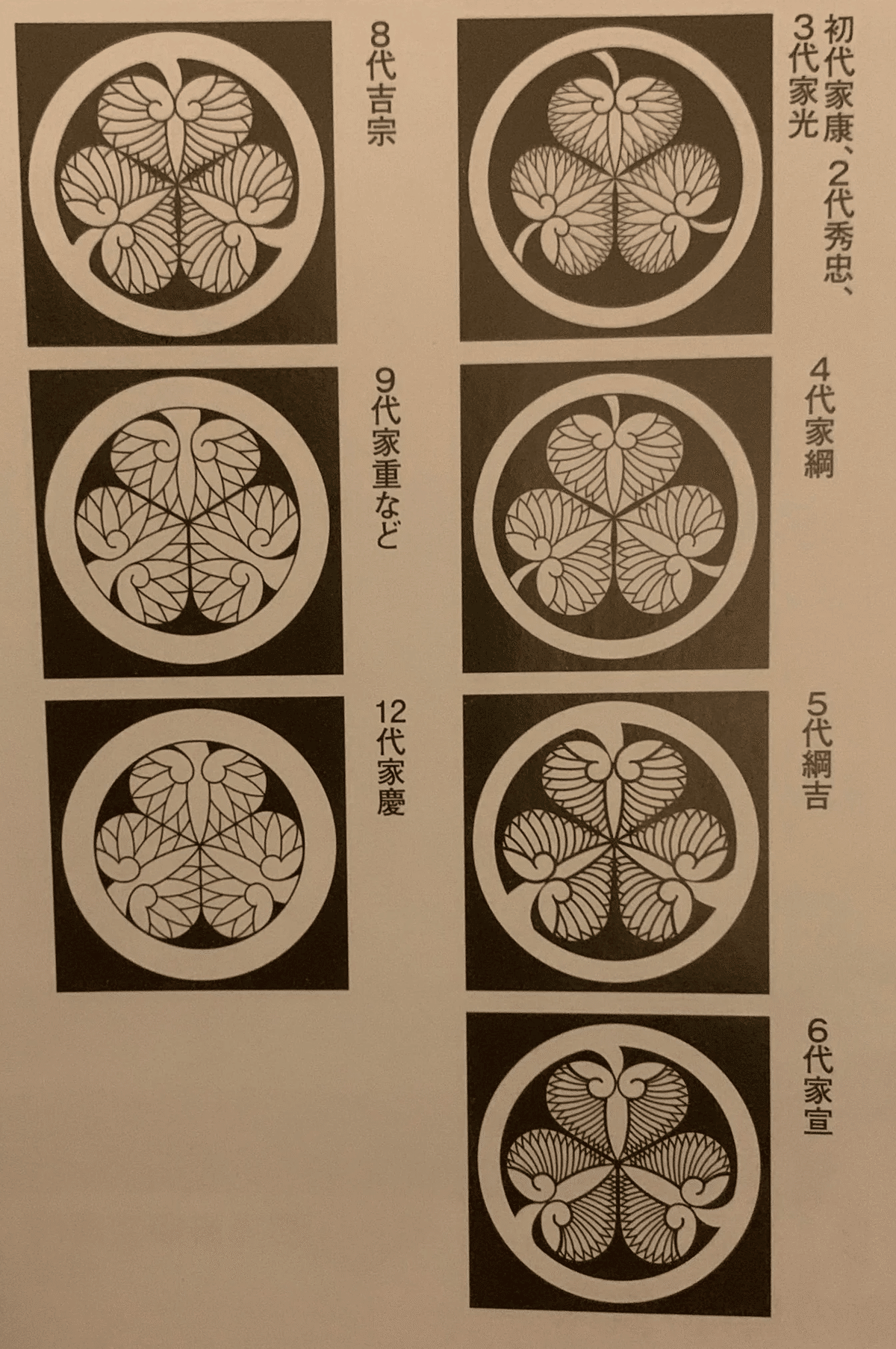

さて、葵の御紋を調べてみました。

葵の御紋だけでもこんなに種類があるんだ!と驚きました。

ここでおみせしているほかにもまだまだたくさんあるのです。

葵の紋といえば徳川家!と思っていましたが、もともとは京都の賀茂神社の神紋だったといいます。毎年5月15日の葵祭に公家や神人が葵の若葉を髪にさしたところから社紋となり、同社に奉仕する家の家紋となったのだそう。

上賀茂神社の神紋は二つ葉のフタバアオイ

戦国時代には三河の松平、本多、伊那、島田の諸氏が用い、江戸時代になって徳川一族の独占となり、一族以外は葵紋および葵の文様を使用することがはばかられました。葵紋の権威を高めることもまた、家康公の戦略のひとつだったと考えられています。しかし、そもそも、三つ葉葵のルーツがどこかということは、今でも謎に包まれているようなのですが・・・。

さていよいよ、冒頭の写真、久能山東照宮でみた歴代の葵の紋に違いがあるという謎に迫ってみたいと思います。徳川家の独占紋となってからも歴代将軍で葵のデザインが微妙にちがい、御三家でも違いがあったようなのです。

葉の大きさや葉柄の細さ、葉脈の数が微妙にちがうなど徳川氏の独占紋といいながら、家康から慶喜まで全く同じではなかったことがわかります。その時の好みによってデザインを変えていたのかもしれませんが、誰がどのようにデザインに携わっていたかはわかっていないようです。

紀伊徳川氏、尾張徳川氏、水戸徳川氏のこの御三家は葵紋の使用が許されていましたが、この御三家でもデザインがそれぞれ違っていたようです。それぞれがデザインを考え、作成し使用していたと考えられています。

それぞれの御三家から分かれた家の場合は三つ葉葵そのものの使用は認められておらず、他の紋への変更を余儀なくされました。なお、将軍家の子女の嫁ぎ先、養子先に葵紋が許されることがありましたが、どれも一代かぎりだったようです。それだけ葵紋が特別あつかいされていたということがわかります。

家康と血縁関係のある松平一門の家では本来葵紋が使われていました。

しかし家康が征夷大将軍となって、葵紋の権威が高まってくると、徳川氏をはばかって別の紋にかえていきました。それが上図です。その結果将軍家と御三家しかつかえなくなり、葵紋がますます権威の象徴となっていきました。

ある日ふと、この葵という植物、実際にみてみたいなあ!と思いました。

でもどうやったらそれがこの植物だとわかる探し方ができるだろう?

そうだ!植物園に行ったら植物名のプレートがあるからきっとわかるだろう!と考えました。早速一番近くて行きやすい小石川植物園へ行ってみようとおもいたちました。

今回は憧れの年間パスポートも購入したんですよ!

だけど・・・植物園は広い広い。パンフレットに表示があるようなすごい珍しい植物というものでもないし、どちらにいけばよいやら途方にくれました。おーい、葵~。どこにいるんだーい。おもいついてとにかく飛び出し植物園に来たのはいいけれど、なんのあてもなくボーゼンと立ちすくみます。そうだ、まずはどんな植物なのか調べなくては・・・

徳川家の家紋は「三つ葉葵」というそうですが、植物としては「三つ葉葵」というものはなく、「フタバアオイ」を三つ並べたから「三つ葉葵」なのだそう。しかも「フタバアオイ」はアオイといえどもアオイ科ではないとのこと。そうなんだあ!

・フタバアオイはウマノスズクサ科。

・山地などに生えて茎は地を這うように伸びる。

・ハート型の葉っぱ(または心臓型とも)

・茎の先端に二枚ずつつくので二葉葵とよばれる。

・4月くらいに咲く花が変わった形

さて、小石川植物園といえば、現在の正式名称は「東京大学大学院理学系研究科付属植物園」で東京大学の付属施設となっていますが、1684年に徳川幕府が設けた「小石川御薬園」が前身とのこと。わあ!そうかあ!ここも徳川家が関係していたんだなあ!とウキウキしました。

話が少しそれますが、関ケ原合戦後家康公は念願の征夷大将軍となり、江戸幕府を開きます。しかしその2年後には息子の秀忠に将軍職をゆずり、駿府に隠居するのですが、家康公はそこで薬草園を造りました。小石川植物園は五代将軍綱吉の時代なので(この駿府の薬草園を移転し、小石川薬草園として整備したのは八代将軍吉宗なのだそうです)それよりもずっと以前に家康公は薬草園を造っていたのですね。家康はかなり本格的に薬草の研究をしていたようです。織田信長も伊吹山に薬草園を造っていましたが、戦いのための植物を栽培するためのものでした。しかし家康は自信の健康増進のための

薬草を育て、調合したりもしながら学者さながらの知識だったといいます。家康が愛飲していた漢方薬の一つに「八味地黄丸(はちみじおうがん)」という、アンチエイジングに役立つ漢方薬というものがあったというのですから、病気という観点だけでなく、多方面から研究していたんだなあと感じます。

小石川植物園の「薬草園」は「薬園保存園」といいますが、まずはそこへ行ってみようと思いました。

すると…

あ!ウマノスズクサという植物がありました!

早速このウマノスズクサ科の植物に会えるとは!しかも薬草だったんですねえ。じゃあフタバアオイも薬草?同じウマノスズクサ科だから、きっと葉の形とか似ているにちがいない!・・・とおもいきや

なんだかちがう・・・細長いですね。つる状にまきついているなあ

もっとさがしてみます。

ん?これは葉っぱの形がハートっぽいだろうか。

あ!これもウマノスズクサ科だ!でもこれは薬草ではありません。

葉っぱの形がやはりちょっと違う・・・うーん。

表示のある植物だけでなく、ほんとにただ植物園の敷地に生えている雑草状態の植物も眺めてみると・・・形が似てるかなあというものがいくつかありました。

もう一度薬草園をのぞいてみましたところ・・・

あ!アオイ!カンアオイ!

そしてウマノスズクサ科です!

あ!これ!本に書いてあった植物だ!と思い出しました。

「徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか」の中で、こんな一説がありました。

フタバアオイの仲間にはさまざまな植物がある。植物図鑑のなかった昔はそれほど厳密に植物種を分類していなかった。そのためフタバアオイとされたのは、フタバアオイの仲間で同じように照葉樹林の林床に生えるカンアオイのことだったのではないかという説がある。フタバアオイは冬には葉を落としてしまうが、カンアオイは「寒葵」の名の通り、寒い冬の間も葉を広げている。松がめでたい木とされているように、冬の間も緑を広げている植物は、不思議な霊力を持つとされていた。そして、神聖は森に生える常緑のカンアオイが神聖な植物とされたのではないかとも考えられるのだ。また、カンアオイやフタバアオイは根に薬効がある。かつて秦の始皇帝の命を受け、不老不死の仙薬を探すために日本にやってきた徐福がついに見つけた薬草、それがカンアオイだったのではないかとも言われている。つまり、賀茂神社の神紋とされたのは、霊草カンアオイかもしれないのだ。

わあー!これかも!葵の家紋のもとの植物はこのカンアオイかもしれないなら、この植物ですね!わああ。感動です!

その後もフタバアオイにはどうしてもめぐりあえず。でもカンアオイに出会えてうれしい~!

そのあとも、家紋にあった植物をさがしてみることにしました。

かたばみは良く知っています!

子供の頃この植物の茎の中にある繊維を切らないように上手にぬきだして、「すもう」という遊びをしました。

楽しかったですねえ。大好きな遊びでした。我が子たちにも遊び方を教えて一緒に戦いましたが、皆さんもやったことありますか?

徳川家の側近として、江戸幕府の樹立に貢献した徳川四天王の一人、酒井忠次の家紋。酒井家が三つ葉葵を徳川家に献上した代わりに、三つ葉葵によく似た形の片喰紋を譲られ使うようになったという説もあります。

小さな雑草で、立派な植物でもなく、畑などにあるとなかなか駆除しにくいやっかいな草花をなぜ家紋にしたのでしょうか。

抜かれても抜かれてもしぶとく種を残しひろげていくこのカタバミの強さに「子孫繁栄」の願いを重ねたと言います。また、古くからカタバミを財布にいれておくとお金が増えて減らないと言われているそうで、武将たちはその強さを見出していたにちがいありません。

このように、日本の家紋によく使われる十大紋は「鷹の羽、橘、柏、藤、おもだか、茗荷、桐、蔦、木瓜、カタバミ」なのだそうですが、この中にある「おもだか」は、全く知らない植物でした。でも植物園の温室でたまたま見つけて、嬉しくて興奮しました!

オモダカは田んぼに生えるしつこい雑草ですが、葉の形が矢じりに似ていることから、別名で「勝ち草」と呼ばれていました。沢瀉紋はたいへん人気のある家紋で、江戸大名で十数家、旗本で百家あまりが沢瀉紋を使っているそうです。尾張の武家に多く、木曽三川の流れる尾張は湿地が多かったことから湿地に生えるオモダカが多かったのではないかと言われているそうです。

桔梗もみつけました。ちょうど咲いているお花もありました

これは水色なんですが、明智光秀の「水色桔梗」です

明智氏は土岐氏(美濃国守護を任じられた名門)の流れをくんでおり、土岐氏の家紋である「水色桔梗」を用いていたと伝わっています。紋様に色がついたものは家紋としては大変珍しいものです。

蔦(ツタ)の家紋を使っている大名も多いのですが、成長がはやく他の植物に絡まりながら元の植物をからしてしまうこともある強さが「強い生命力と旺盛な繁殖力」として好まれました。

蔦紋の戦国武将では藤堂高虎が有名です。高虎はもともと浅井家の家臣でしたが、豊臣家、徳川家を渡り歩きました。次々に絡みつく木を変えながら成功していく人生そのものといえるかもしれません。

こちらはオオバコです。これもどこにでもみるような雑草ですが、家紋の図案の一つになっています。

オオバコも子供の頃遊びに使ったことがありますが、今でもいたるところで生えているのをみかける生命力の強い植物です。オオバコは「車前草(しゃぜんそう)」という生薬として知られているということを、今回初めて知りました。

平安時代の征夷大将軍・坂上田村麻呂を先祖に持つ田村家の家紋だそうです。

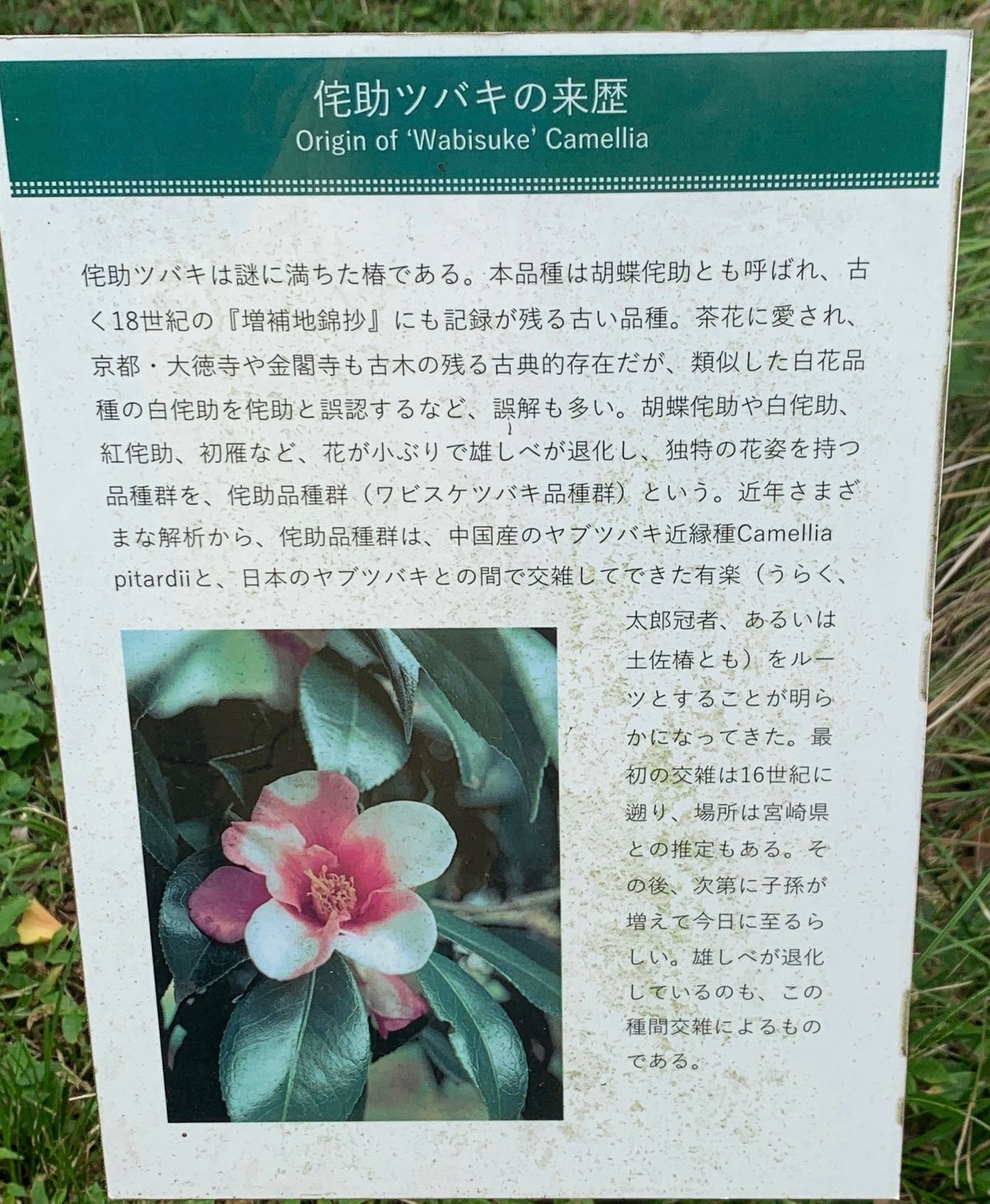

家紋と少し離れますが、「徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか」という本のなかで紹介されていた話に、千利休の愛したツバキというものがありました。小石川植物園にはたくさんの種類のツバキがあり、今回たまたまそこを通り、遭遇したことでツバキってこんなに種類があるんだ!ということを知りびっくりしました。その中に、千利休が愛したといわれている「侘助」というツバキがあり、花は咲いていませんでしたが、樹木や葉はみることができました。

また同じく同じ本で紹介されていた「チャノキ」もみつけて、嬉しくなりました!お茶ってツバキ科なんですね!知らなかったー!

これが緑茶にもウーロン茶にも紅茶にもなるんですよね!本当に不思議!

茶道具のことなども知りたいなあ

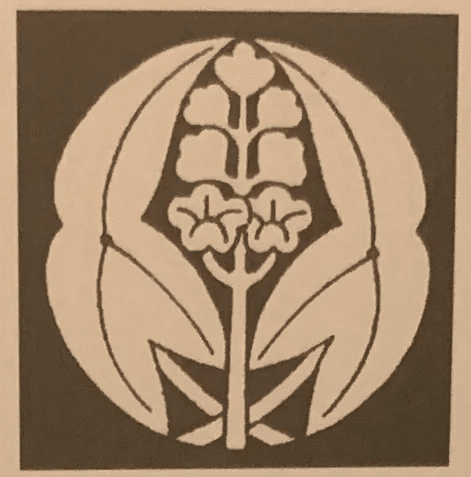

さて、小石川後楽園も寄ってみることに。家紋を確認いたしました。

門のデザインです。

徳川幕府は葵の御紋の使用をきつく禁止していました。しかし憧れの偉大な人気ブランドにはいつの世も偽物がでてくるのですね・・・葵の御紋の類似品として作られたのではないかとされる紋があったようです。

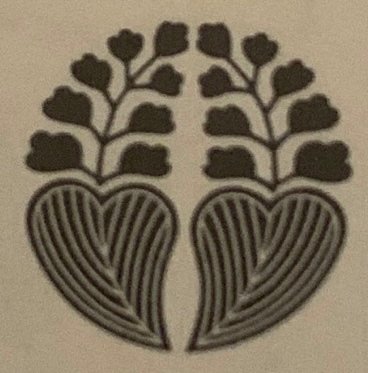

「三つ河骨」の紋というもので、「河骨」は「コウホネ」と読み、スイレン科の植物とのこと。

さて、その紋を調べたところ・・・

何処が葵紋と異なるかと考えると、この図案などは葉っぱのとがったところが葵紋と向きが違うーと感じますが、同じ向きのデザインもあるため、葉っぱの葉脈のところの開きかたにある違いの方が差として見比べるところかもしれません。でもそうすると、先程見ていただきました徳川家代々の絵柄もなんだかあれ?コウホネ?みたいのを感じるものがあるので、見分けがつきません。

でも今回植物園でたまたまコウホネと遭遇しまして。

これがコウホネかあ!と、本物見れた喜びで、一人ワクワクしておりましたが、でも葉っぱとかそんなに似てないんじゃないかなあーと思いました。でも家紋のデザインは葵と似ています。こんなに似ていたらやっぱり使いづらかったでしょうね。だって葵の御紋は禁止されていたのですから。怒られそうでヒヤヒヤしそう。だから結局この河骨の御紋は結局あまり使われなかったのではないかなあ。葵の御紋の威力はすごかったでしょうから…

今回家紋の話をとおして家康公のことがまたいろいろわかり、面白い話をたくさん読むことが出来ました。家康公の戦略は戦いだけでなく、どちらかといえば、「戦わずに勝つ」という戦略であり、誰かを殺めることなく権力を得るにはという大きな考えがあった様に思います。江戸の街をつくるうえでも常にそこに生きる人たちのことを想い、誰もが生きやすい街を考えて、それが天下人の役割だという考えだったのではないでしょうか。

葵の御紋をだれにも使わせないということは、もちろんだれかを苦しめることではないのですよね。

徳川家の権威のため。

その権威というのは家康にとっては何だったのだろうと考えた時、そのマークをみたものが震え上がるというような権威ではなく、皆が感謝と尊敬で崇めるような権威をめざしていたのかなあなどと考えました。

また今回、植物と戦国武将がこんなふうに関係があったんだなあということを知り、植物、特に雑草と言われるような世界の面白さにときめきました。

これからも、もっともっと知りたいです