東京23区に73か所!すべての富士塚をめぐる挑戦 [17]平井富士(諏訪神社)

突然ですが…

日暮里銭湯ジョガーさーん!

ご紹介いただきました、平井富士、早速行ってきたんでーす!わあい日暮里銭湯ジョガーさん、いつもありがとうございます!

この富士塚の記事をいつも読んでくださり、コメントくださり、また、わたし以上に詳しくていらして、いろいろいつも教えてくださる日暮里銭湯ジョガーさん❤️

でもご本人の noteの記事はまだないのです。残念。

楽しみにしていますー!

というわけで、前回の江東区編の富士塚からめっちゃ近い!という江戸川区の富士塚を教えていただき、早速早速行ってまいりました!ルンっ♫

今回はつくしをみつけましたよ!

出会えるってイメージでしたが。

こんなに暖かくなっても見ることが出来るんですね

さて、下記のURLにて東京都23区にある富士塚をいつも参考にしております。

http://shonan-fujisawa.jp/newpage4569.pdf

ここでみていただいてもおわかりになるかと思いますが、江戸川区にはとても多くの富士塚が残されています。

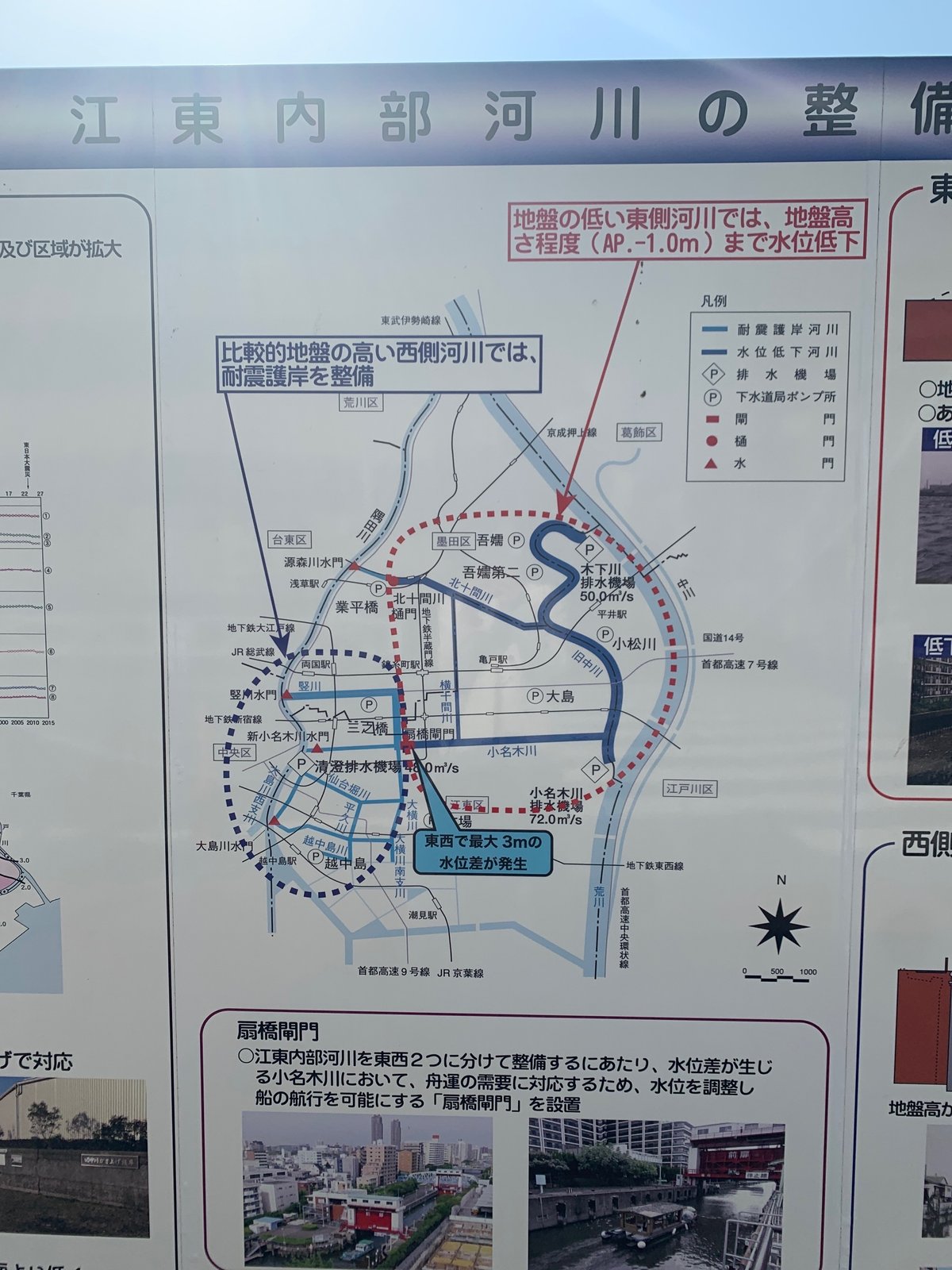

下の図でその位置を確認します。

このスペースに結構な川の割合!

この図をみて、あ!と思いました。

今回お邪魔したのは9番なんですが、1番も同じく平井という住所にある富士塚!こんな近くにあったんだー!

どちらも行けたらよかったなあ!

それに、日暮里銭湯ジョガーさんが教えてくださったのはこちらだったかもしれません!!

次はこちらにも行きたいと思います!

もちろん全部いきますよー!

ほんとにたくさんあるなあ!江戸川区!!

江戸川区の富士講の活動がもともと活気のある区だったのでしょうか。

いやいや他の区も、実はこのくらいあったのかな?

などなど疑問に思っていましたが…

今回調べた資料によると、一説には、江戸川区は河川が多い土地なので、富士塚を造るときに必要な黒ボク(富士山の溶岩石)を運びやすかったからという理由があるようです。

または、江戸川区にかぎらず、富士塚についてこんな話も聞いたことがあります。

富士塚を探す時は、現在の川や池があるところ、またはもともとそれらがあった場所周辺を探せ!という話。

というのも・・・富士山は神様なので、富士塚も神聖な場として考えられていました。ですから、当時の方々は、富士塚にお詣りする時、禊ぎ(みそぎ)として、水浴びして体を清めてから行くということもあったようで。

だから富士塚を川や池の近くに造ったという説。

そんなことからも、川の多い江戸川区に富士塚が集まったのかなと思ったりしています。

しかし、この川。

今回の巡りで、いままでわたしが考えていた当時のイメージをくつがえすような事実を知ることとなりました。

さて、今日お邪魔した平井富士の最寄駅は

JR総武線の「平井駅」です。

前回の富士塚巡りで最終的に乗車した駅「亀戸」の次の駅でした。やはり前回の富士塚に近そうですねー

今回は娘が久々に同行。

「イライラしないからついて行っていい?」だって。

あはは。是非是非!

あ!ちょっと地図みていい?

駅降りてすぐ位置を確認したく、娘の足を止めます。

ん?水上ステーション?

あ!右の川の図のところに水上バスのりばがあります!

調べてみましたら、現在は営業していないとのことでした。でも、この駅にそういう場所があったなんてしりませんでした!

へえー!早速面白いなあ!

んん!

区の境目って川の中なんだ!

と、興奮するわたし。

あ、でもたしかに川を境に違う街になるというパターンはよくありますもんね!

でもこんなふうに記載してあると

改めて驚いちゃいました。

この鳥居のマークが今回の神社だと思う。

でね、この旧中川ってところにも行きたいのだけど・・

うん、いいよいいよ。と娘。

まだイライラしてない!よかった!笑

つきました!

正式名は平井諏訪神社です。信濃国信州の諏訪大明神の分社であるとのこと。主祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)といい、合祀祭神は春日明神(かすがみょうじん)とのこと。

末社は稲荷神社、浅間神社、水神社、八幡神社、小御嶽神社だそうです。

鳥居のある出入り口が2箇所あり、わたしが行ったコースからは手前でしたので、こちらからお邪魔しましたが、ここが富士塚入り口のすぐ近くの鳥居でした!

早速目の前に祠が見えます

これが浅間神社です。この石祠の側面に刻字があり、大正9年につくられたようです。丸冨講によって築造された可能性が高いとのことです。

大黒天のこと?講とは?気になるー!

でも、この黒さは東京大空襲の影響かもしれません

御神木があるって書いてありますね。

あ、御神木はこれですね。

樹木医さんとかが、みてくれているのかなあ。

でも、ケアされているみたい。よかった。

さて、こちらは「諏訪神社旧本殿」です。天保14年(1843)に下平井村の人々によって再建された社殿です。昭和42年(1967)に明治100年と記念して新しく本殿が建てられることになり、現在地に移されて稲荷神社となりました。

建築様式は一間社流造(いっけんしゃながれづくり)で、外部に施された彩色の装飾彫刻は江戸時代後期の神社建築の特色をよく表しているのだそうです。

向拝紅陵(こうはいこうりょう)に巻き付く龍や木鼻に施された籠彫りの唐獅子などに精緻な彫刻技術をみることができます。(江戸川区教育委員会サイトより)

ん?向拝紅陵とはなんだろう・・?

どうやら建築用語のようです。

なるほど!たしかにそのような形で造られた建築でした

しかも、なんだか生々しい動き!

迫力があり、独創的です!

あの、獅子のいるところが木鼻という場所ですね!

さて、この説明文には最後にこんな言葉があったんです。「なお、旧本殿の拝殿は松江1-1-7に鎮座する稲荷神社(赤稲荷)の社殿として移築されています」

この時は何のことか全くわからず。

でも、このあと、偶然にもこの赤稲荷をみつけることになります!!

長寿の象徴の蓑亀(みのがめ)もいますね

富士塚や神社を巡りだして、社紋というものが気になりだしました。

あ!いままでみたことのない図柄を発見!!

調べてみましたところ、この葉っぱは「梶の葉」といって、信州の一宮である諏訪大社の神紋として有名なのだそうです。

平安時代から始まったとか。

梶の木は神聖な木として、神社の境内に植えられることが多い植物なのだそうです。神事に用いられたり、供え物の敷物につかわれたりしたそう!また、平安時代の七夕の時には現代のような竹や笹に飾りをつけるのではなく、梶の葉や枝が用いられたのだそうです。

わあああ。面白いなあ!

本物の葉もみたくなって、調べてみました

また、梶の葉の紋はこんなにあるのでした!

うわあ。かっこいい!

こんな社紋がついた旗もあり、これは「巴(友恵)紋」というもの。

この巴の図柄はよく見ます。

でも、これは真ん中に四角い抜きがあり、

特別な模様なのかなあ。

気になります。

さて、この巴紋、どんな意味がある印なのでしょうか。

○弓を射るときに弦が左手の内側にあたらないように付ける防具を鞆(とも)といいます。この鞆を図案化した文様、あるいは鞆に描かれている文様を鞆絵(ともえ)といい、巴紋はここから作られたとする説があります。

○また、水のうず巻きや勾玉、雷、人間の魂、蛇がもとであるという説もあります。

○特に三つ巴紋は、武神である八幡神に使用され、八幡宮の神紋であることが多いようです。

あ!富士塚のあった場所に八幡神社がありました。

そうかあ、その紋なのですね

諏訪神社の神紋と

八幡神社の神紋があるのかあ。

じゃあ、浅間神社の神紋は…?あれ?富士かな?

ああ、もう、興味が尽きません!

最近こんなんでなかなかnoteが書き終わらないんです!

嬉しい悲鳴ではありますが、

文章もまとまらなくて、読んでいただいている皆様には

ご迷惑おかけしております。すみません

家紋用語なるものがあったり、デザインもすんごいたくさんあることを知りました。子供の頃、大人たちがお葬式などできる喪服の着物にこんな家紋がついていたことを思い出します。その他ではあまりみなかったなあ。

こんなにたくさん種類があって、すてきな図案ばかりだし、もっと活用するといいのになあ。

あれ?いまのは家紋の話で、今回みたのは神紋で、たしか社紋っていうのもありますよね?ちがうもの?どうちがうんだ?

わーん。また今度調べてみたいです。

手水舎にも似たような神紋がついていますね。

ちなみに、この「手水舎」の読み方が様々あることを今回初めて知りました!「てみずや」「てみずしゃ」「ちょうずや」「手水者」「水盤舎(すいばんしゃ)」「御水屋(おみずや)」と呼ばれることも!

さて、こちらは境内の絵馬堂という場所です。なんだか歴史を感じる額がたくさん飾られていたのですが、この奥にある絵は、富士講の様子を描いたものでした。でしたっていうのは、帰ってきてから知りまして・・・

丸冨講が大正2年に奉納した板絵額なのだそうです。富士塚とともに区の有形民俗文化財に登録されているものだそうです。

丸冨講はすでに解散しているが、現在も毎年7月1日には諏訪神社の氏子の参列によってお山開きが執り行われる。藤塚の前には旗がたてられ、午前11時頃から宮司による祝詞奏上の後、玉串奉納があり、祭礼の跡には社務所にて直会が行われる

今回、こんなものたちを入手しました!

地図はいただいて、冊子は購入物です。

出かけた前日に江戸川区のサイトをみたところ、富士塚関連の資料や衣服など、たくさん残されていることを知り、江戸川区教育委員会にお電話しておききしたら、富士塚の冊子があることを教えてくださったんです。図書館でもみれますよとのことでしたが、ここでも売っていますとのこと。また、一之江名主屋敷というところでも売っているというので、調べて見ましたらどうやら江戸時代のお屋敷とか。

興味深い場所なのでぜひともそのお屋敷の方にいってみたいと、思い平井富士とここの2か所を巡ろうときめました。

じつは本日は制限時間があったため(わたくしの個人的な理由です)泣く泣くこの2箇所にした訳なんですが、江戸川区の富士塚、次回は是非もう少し「はしご」したいところです!

ここからどうする?バスに乗る?と娘に聞かれましたが、歩いて行きたいんだけど、いいかなー。と恐る恐るお伺い。

いやいや、そのまえに旧中川いきたいな~!

ニッコリ!いいよ!

わあい♪ 御了承の笑顔いただきました!(ホッ)

あ!早速面白いものみーつけた!

これだから徒歩はいいのですよねー!

お花がたおれたりしないような工夫がされていて、

街の人にこの遺跡が大事にされていることを感じます。

前回の富士塚巡りで見かけた道しるべ、これも最近気になりだしました。

当時の人はこれをすごーく頼りにしていたんだろうなあ!と考えると、いろんな想いが錯綜します。

曲がり角にコンビニとかあるわけでもなく、(あたりまえじゃ!)分かれ道にある大きな柿の木を目印にしながらとか、自然のものや石の道標をたよりに、ただひたすら歩いて行ったんですよねえ。しみじみ。

江戸川区にはこの道標も数多く残されているようで、見つけるのが楽しみです!

あ!川が見えてきました!

一之江に向かう前に反対側にあった旧中川に寄りたいと話して行ってもらいました。

あ!

橋手前に江戸川区の看板が。

ということは、この橋を渡ったら墨田区の看板があるのかな?

みてみたい!とおもい、橋をわたりました

が、墨田区の看板はどこにもなく。

でも住所のかいてあるところには、すみだという文字があるので、確実に墨田区に入っているのですが・・・。

どうして墨田区には看板掲げなかったんだろう・・・

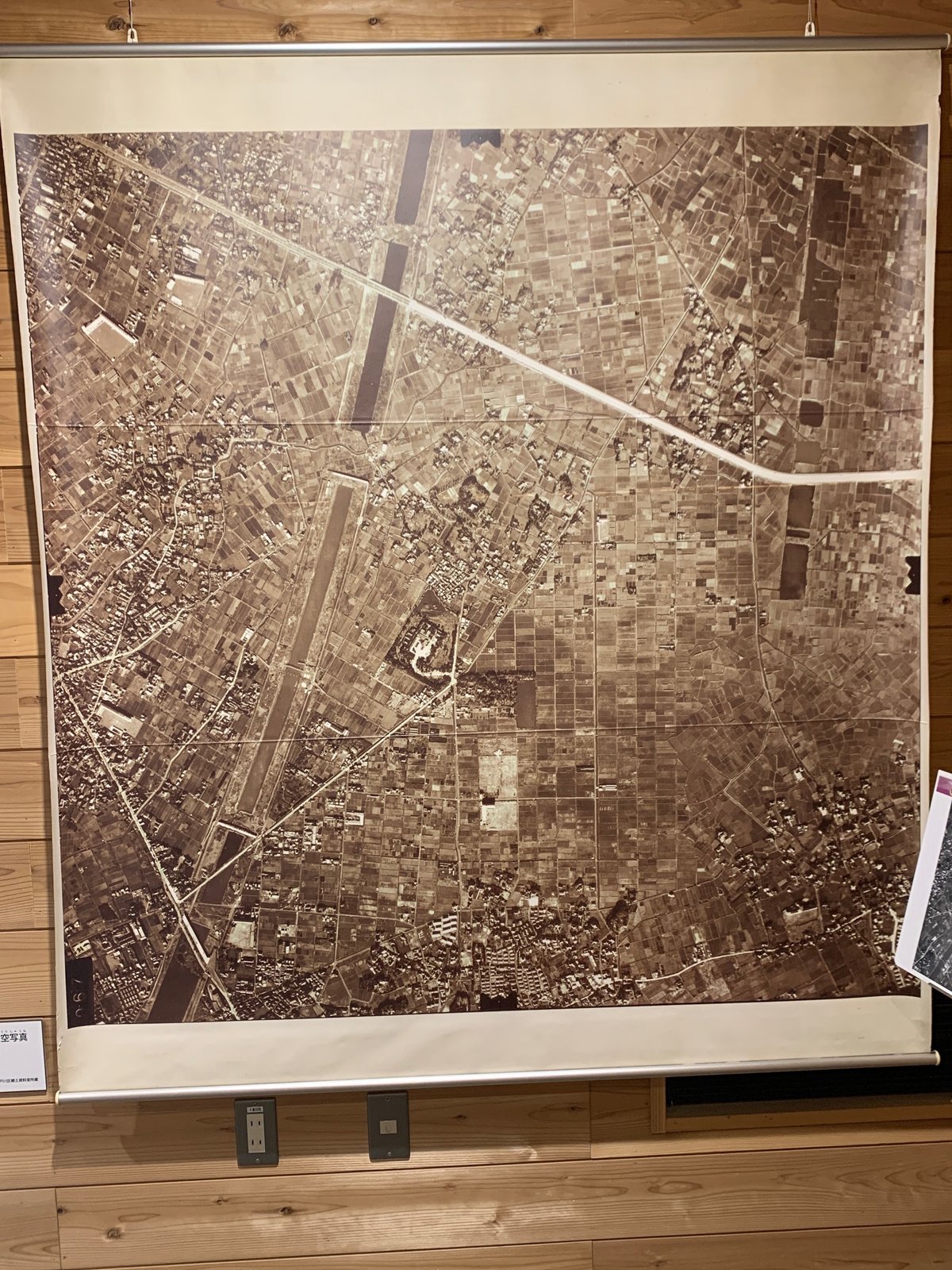

さて、このあたりの川を地図でみてみましょう。

おおー

見事にくねくねしていますねえ!

中川は旧中川と中川と新中川があります。

江戸川区と墨田区、江東区の境界を蛇行しながら南に流れ、

江戸川区小松川一丁目で再び荒川と合流する川です。

江戸時代以前の中川(現在の旧中川)は、古利根川を上流として、途中で元荒川と合流し、水元・新宿(にいじゅく)・奥戸・平井を通り、綾瀬川・堅川・小名木川と通じながら、江戸川にそそいでいました。江戸時代に入り、8代将軍徳川吉宗が水害から村を守るために、1725年から14年をかけて、散在していた池や沼を利用して、一つの流れをつくりました。そのため、「九十九曲がり」とよばれる屈曲の激しい川となったのです。この川が中川と呼ばれたのは、隅田川と江戸川の間を流れるからと言われています。

このあたりはもともと低地であり、過去幾度となく高潮や洪水の被害を受けてきました。さらに、明治末期からの工場地帯としての発展に伴う地下水の過剰なくみ上げにより地盤沈下が進行しました。

江戸川区には7つのかわがあるそうです

江戸川、旧江戸川、荒川、中川、旧中川、新中川、新川。

汽水と淡水があり。多種多様な生物が生息しているそうです。

汽水!はじめてききました。調べてみたところ、海水を淡水の中間の塩分を持つ水のことをいうそうです!

そうかあ、江戸川区って、下の方に東京湾があるんですもんねえ!

わあ!ほんとだ!通常で水位がこんなにぎりぎりなんですね。

大雨が降ったりしたらきっとあふれてきてしまうのではないでしょうか。

川が多いことで、物資が多く運ばれ街を発展させたであろうことばかり考えていましたが、いや、たしかに川の「恩恵」もあったと思うのですが、災害との戦いも多かったであろうことを今回知ることとなり、江戸川区というところには、水の脅威と闘った歴史もあったのですねえ。

川と人との関係が改めて違う側面からみえたようにおもいます。

これなんだろう?っておもったら、神輿ってかいてあります!

御神輿の倉庫ですね!

この御神輿の倉庫の目の前に平井の渡し跡がありました。

どこの川だったかわすれました。てへ

急速な都市化とともにドブ川と化した川をきれいにして子供たちが水遊びが出来るようにしたいという思いから町会、自治会の方々が中心となって川掃除や自然観察会などに取り組んでいるそうです。素敵ですね!

さて、てくてくと歩き続け、真っ赤な鳥居をなにげなく横目でみながら、

「お稲荷さんかあ」と思ったんですね。

いままでも富士塚のあるところにお稲荷さんもあることがよくあったので、ちょっと気になったのです。

横の道から「祠(ほこら)」がみえて・・・

むむ!なんか富士塚と関係あるかも!とおもい、娘に「ちょっとここ寄って行っていい?」と言いました。

そしたらなんとなんと!さきほど諏訪神社にて説明板に書いてあったところだったんですねえ!わあい!なんて偶然!

やっぱり徒歩はいいですねえ!

東京都江戸川区松江1-1-7

この境内に庚申塔が1基あったようなんです!

ああー。みつけられませんでした。

娘が「私なら絶対素通りするわ」とわたしの直感にびっくりしていました。でも「すごいね!」という訳ではない感じ。どちらかというと「おかあさん、ほんと好きなんだねえ‥富士塚。」っていう、気が知れないよといわんばかりのどちらかというとあきれている感じかな。アハハ

この形、きになりまして。

なぜかというと、さっきいった諏訪神社でこんな形のものがいたるところに置いてあったものですから。

娘も同じこと言っていまして。

「あ?やっぱり?アレみたいだよね!」って。

で、ですね、これ!

この神紋、似ていませんか?

宝珠とは上部先端が尖って火焔を伴う玉のことで、縁起の良い物を寄せ集めた「宝尽し文」の一つにもなっています。如意宝珠ともいいます。仏教ではこれを得ることにより、意のごとく願望を成就させてくれるといいます。図柄は宝珠をそのまま図案化したもので、尻合わせ三つ宝珠、三つ盛り火焔宝珠、丸に三宝珠、丸に剣四つ宝珠、焔宝珠などの種類があります。藁科氏、船橋氏、吉岡氏などが使用しました。

もしかしてこの仲間かも!

そして、すごい縁起の良いもの!知らなかったなあ!

ああ、おもしろいなあ!

あ!新中川につきました!

着きました~!

一之江名主屋敷です

桜もきれい~!

この屋敷は江戸時代初頭いらい、一之江新田(現在の江戸川区春江町)の名主を代々務めていた田島家の居宅です。

田島家はもともと堀田姓を名乗る武家で、初代田島図書は堀田図書英丈といい、関ヶ原の戦いで豊臣方として参戦後、関東に下り、大杉村の田島庄兵衛方に寄寓し、田島図書と改名して当地の開発に当たった人物と伝えられています。田島家は元禄時代(1688~1704)には既に名主を務めていて、江戸時代を通じて、代々名主役を世襲してきました。

主屋の建立は、安永年間(1772~81)頃と推定され、江戸近郊農村の名主屋敷の風格を伝えています。敷地の周囲には掘りがめぐらされ、約2,000坪の敷地内に長屋門、曲がり家造の主屋、蔵などの建物、庭、屋敷林、屋敷畑(跡)などがあり、裏手には屋敷神の稲荷も祀られています。

ステキでした~!

さて、この屋敷のなかにいるかたにお話しお聞きしました。

やはりここでも川のお話なんですが、洪水やらなにやら本当に災害が多くて困った時代があったようです。このあたりは畑にしたかったのに、沼地だったのでそこからの土地改良は大変だったようです。

だいぶ土もいきかえらせ、安定したころ、このあたりにツバキをたくさんうえたのだとか。この屋敷の敷地内にもたくさんのツバキがありました。

たしか「つばき」って文字があったような・・・

帰りに見てみよう!

人工的な形状ですね

あ!タケノコが顔をだしています!

帰り道、あ!ほら、つばきって。

さっきの話の由来ですよね、きっと。

この夜、ブラタモリをみました。

汐留のことでしたが、この中で埋め立ての事のはなしになり、

わあ!知りたかったことだ!と嬉しくなりました。

このあたりをほりかえしたら埋め立ての様子がわかるものが

でてきたとか!

徳川家康とかが埋め立ての命令をして、でも重機もなにもないころどうやっていたんだろう。と不思議に思っていました。

そしたら、こんな写真がでてきて・・・

入って行ってしまいますよね。

そこで、策を組み立て、しかもそこに貝殻をいれて土止めをしたらしいのです。

そうなんだあ!ってすごくすっきりしました!

でもそれにしても・・・年月かかったろうなあ。やろうと思ったというのもすごいなあ。徳川家康さん発案?やはり家康すごい。

いま、大河ドラマ「どうする?家康」もみているのですが、どういう視点で物語がすすむのかなあって興味津々です。

でも、やっぱり戦中心かなあ。

いや家康はあんまり戦はしなかったのかなあ。

なにも知識がないわたし・・・

はずかしいですが、それだけにドラマも楽しみです。

さいごに。

今回も区のガードレールみつけました!

江戸川区のガードレールは区のマークと川?かな?

うふふ!おもしろい!

長い長いnote、読んでいただきありがとうございます!

もし皆さんの知識など教えていただけましたら是非コメントいただけたら嬉しいです!

江戸川区これからもお邪魔してめぐらせていただきます!

よろしくお願いいたします!