慶応のタックルに対する攻撃の「オモテ」と「ウラ」:11月23日 ラグビー早慶戦<3>

11月23日の早慶戦。前回は早稲田のアンストラクチャーからの攻撃を見た。

そのときも見られたダブルライン攻撃について今回は見てみたいと思う。そもそも早稲田はダブルライン攻撃の創始者でもあり、伝統的な基本戦術でもある。

そもそもダブルラインとは何か

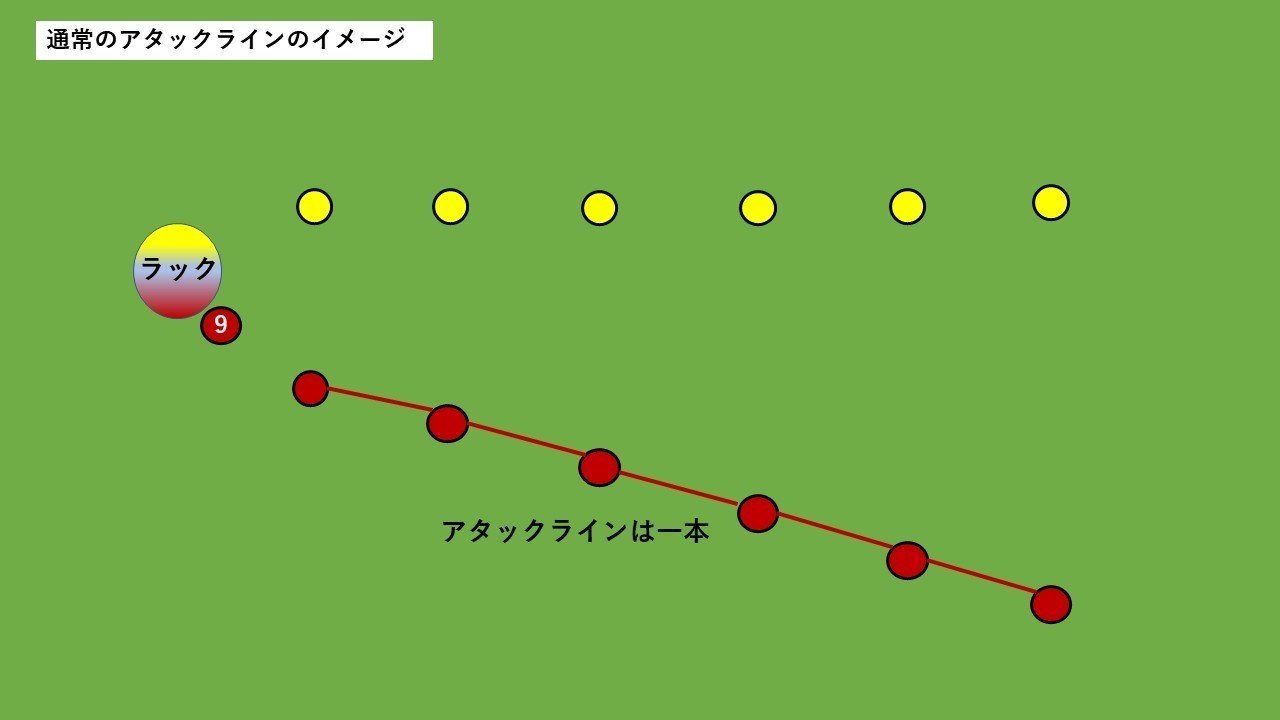

普通、というかダブルライン戦術登場以前、アタックラインは1つの線だった(ラグビー戦術 基礎の基礎<1>)。

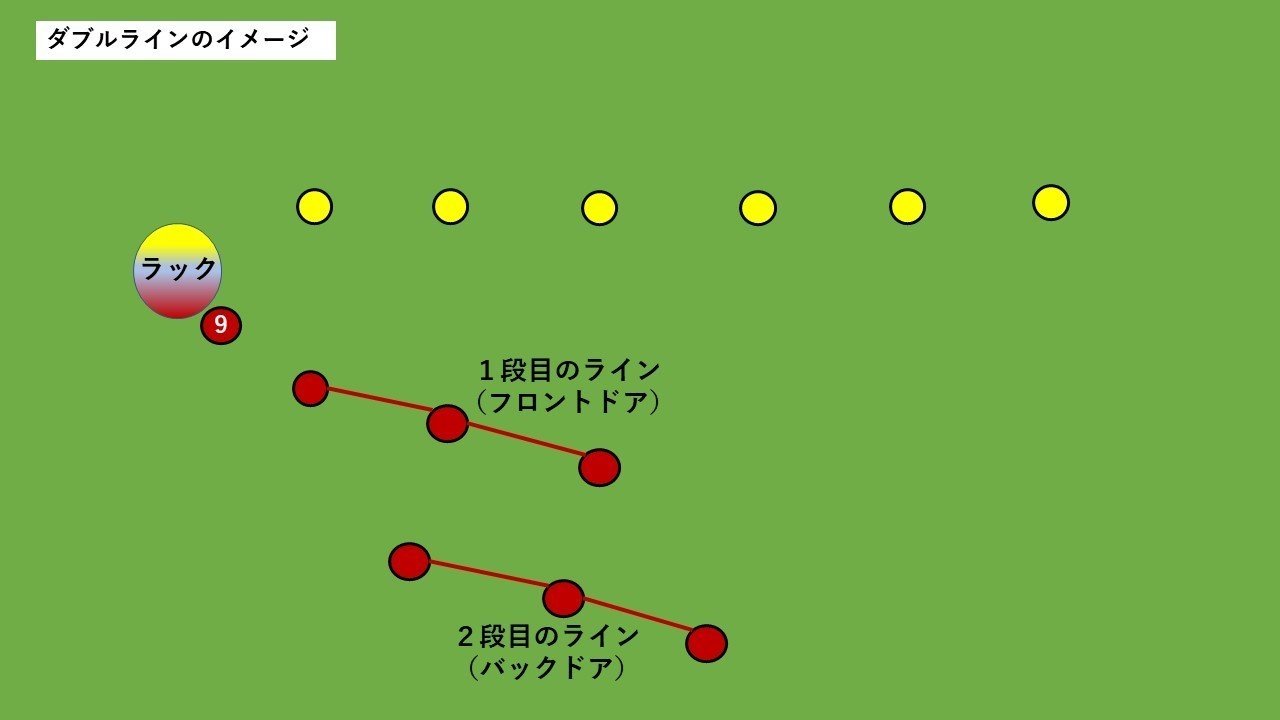

ダブルラインとはそれが2つになったものだ。

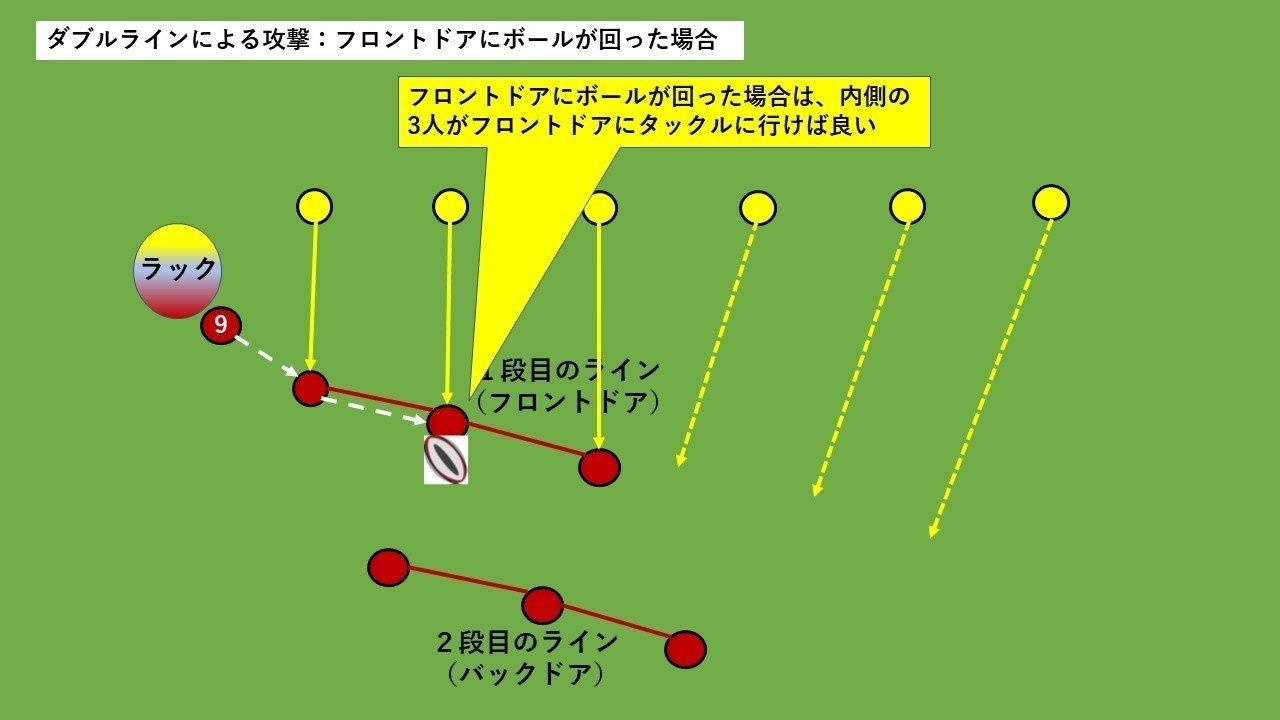

ここでは簡単に説明するにとどめるが、下の図のように、ラインが2本、平行に並ぶ。ディフェンスに近い方のラインを「フロントドア」、遠い方のラインを「バックドア」と呼ぶ。野澤さんがJスポーツの解説をするときよく使う言葉なので聞いたことがある人は多いと思う。

ダブルラインのメリットは?

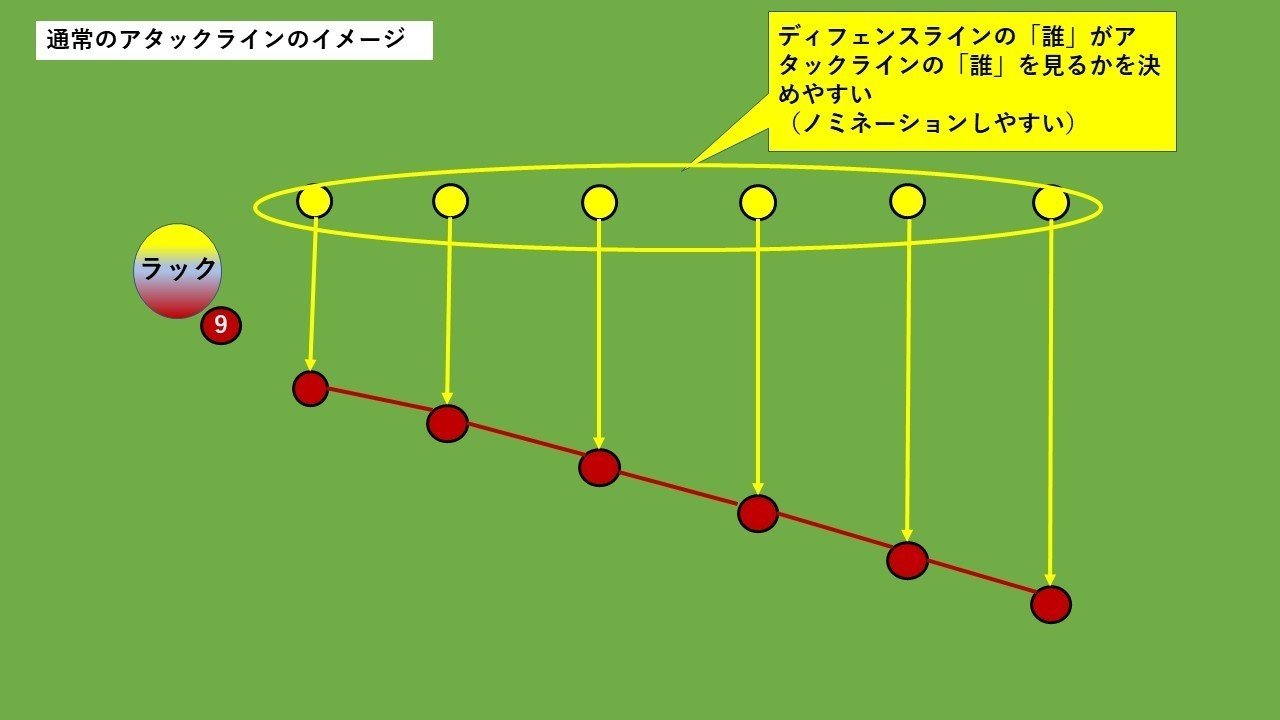

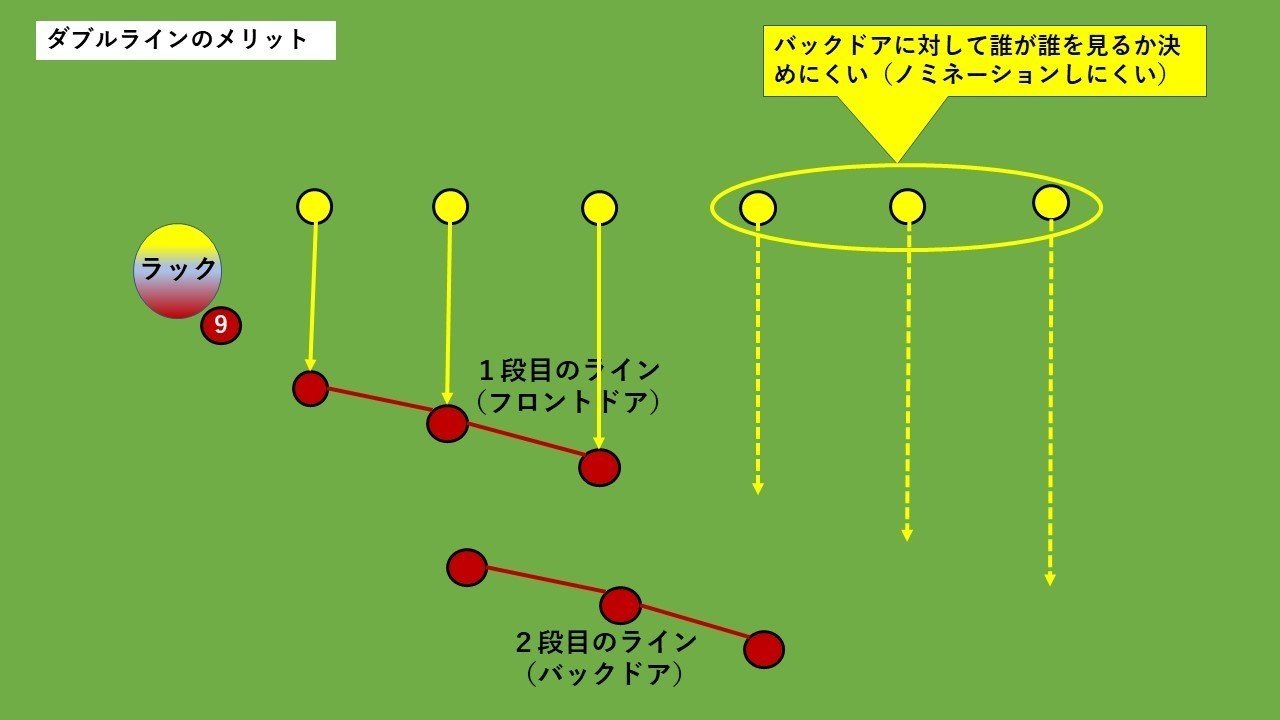

ダブルラインのメリットは、ディフェンスのノミネーション(誰が誰を見るか(=タックルに行くか)が難しくなることだ。

普通の一本のアタックラインの場合、アタック側が余っていない限り、1対1でノミネーションできる。

しかし、ダブルラインの場合は、上手くノミネーションさせることが難しい。

とはいえ、実際にボールを動かした場合、普通にフロントドアにボールを回しただけだと、そのままディフェンスに捕まる可能性が高い。

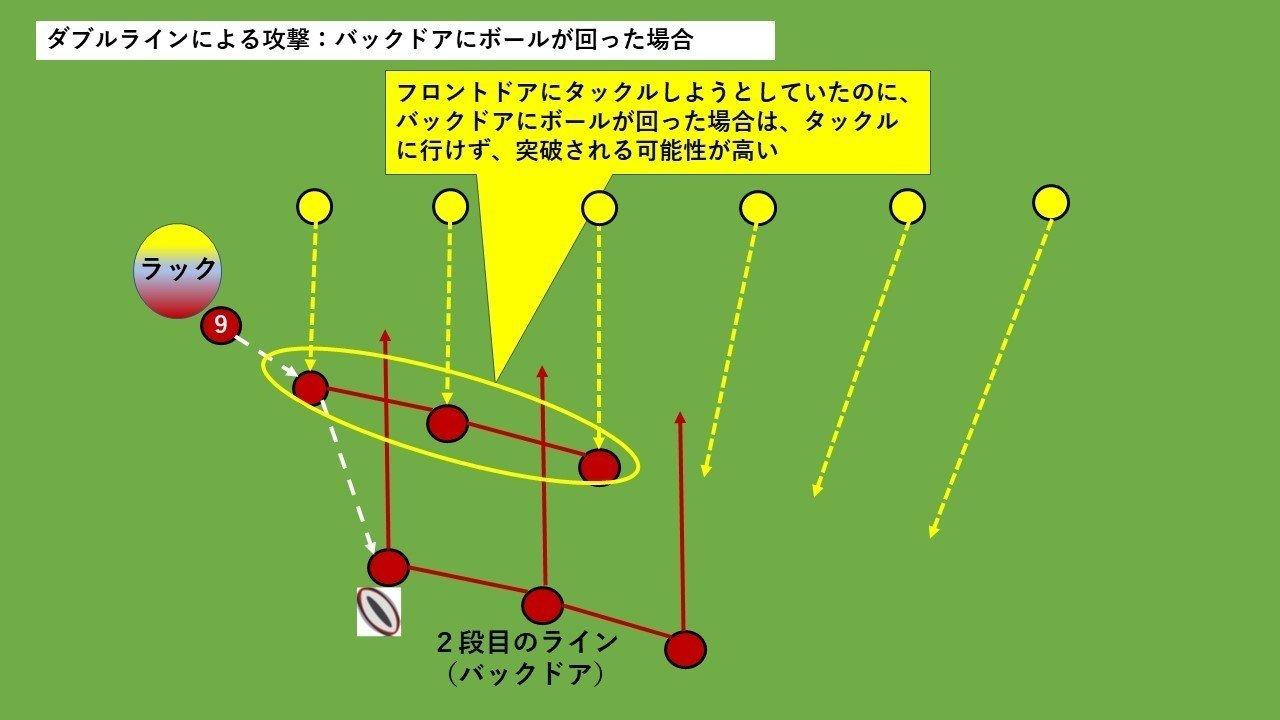

しかし、フロントドアにボールを回すと見せかけてバックドアにボールを動かした場合、バックドアの選手はタックルを受けないで突破できる。

慶応対筑波で筑波大学が何回かこうやって慶応のディフェンスを突破していた。

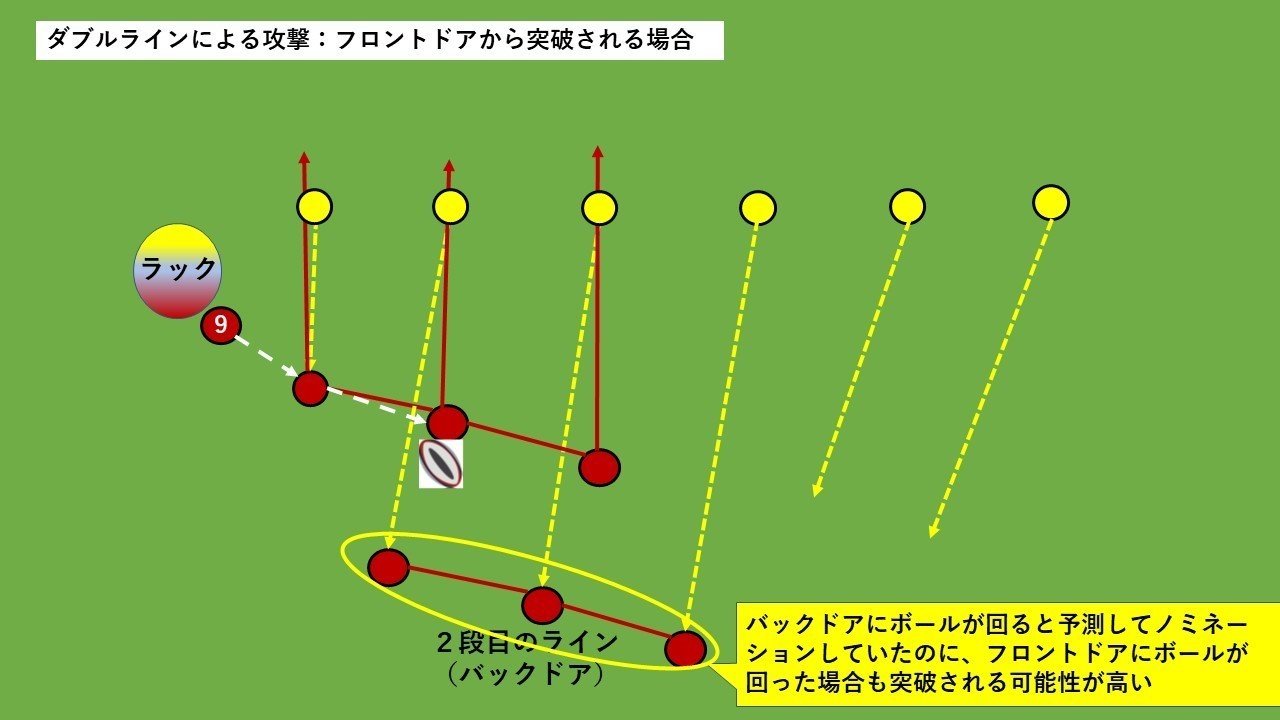

では、最初からバックドアを狙っていた場合はどうか。

この場合、読み通りにバックドアにボールが回ればディフェンスは可能だ。

2019年のラグビーワールドカップ予選プールのアイルランド対スコットランド戦では、スコットランドのバックドアへのパスをアイルランドが的確に予測し、強いタックルを浴びせていた(スコットランドのスタンドオフのラッセルのパス動作の違いから、どっちにパスを投げるか見破っていた可能性が高い)

ところが、バックドアにパスが回ると予測して、バックドアの選手をノミネーションしていた場合、読みが外れてフロントドアにパスが回ると、今度はフロントドアに突破されてしまう。

こういう形で、攻撃側が、オモテのフロントドア、ウラのバックドアという2つのオプションを持つことで、ディフェンスをずらして突破していくのがダブルライン攻撃だ。

2本目のトライのダブルライン攻撃の伏線

早稲田は、この試合、しばしばダブルライン攻撃を仕掛けている。第1回で分析したように、2本目のトライがそうだ。

写真を調べていたら、面白い攻撃が見つかった。

トライを取った攻撃ではなく、その前の時間に攻め込んだときのことだ(ビデオを見直してないので何分だかはわからないけれど)。

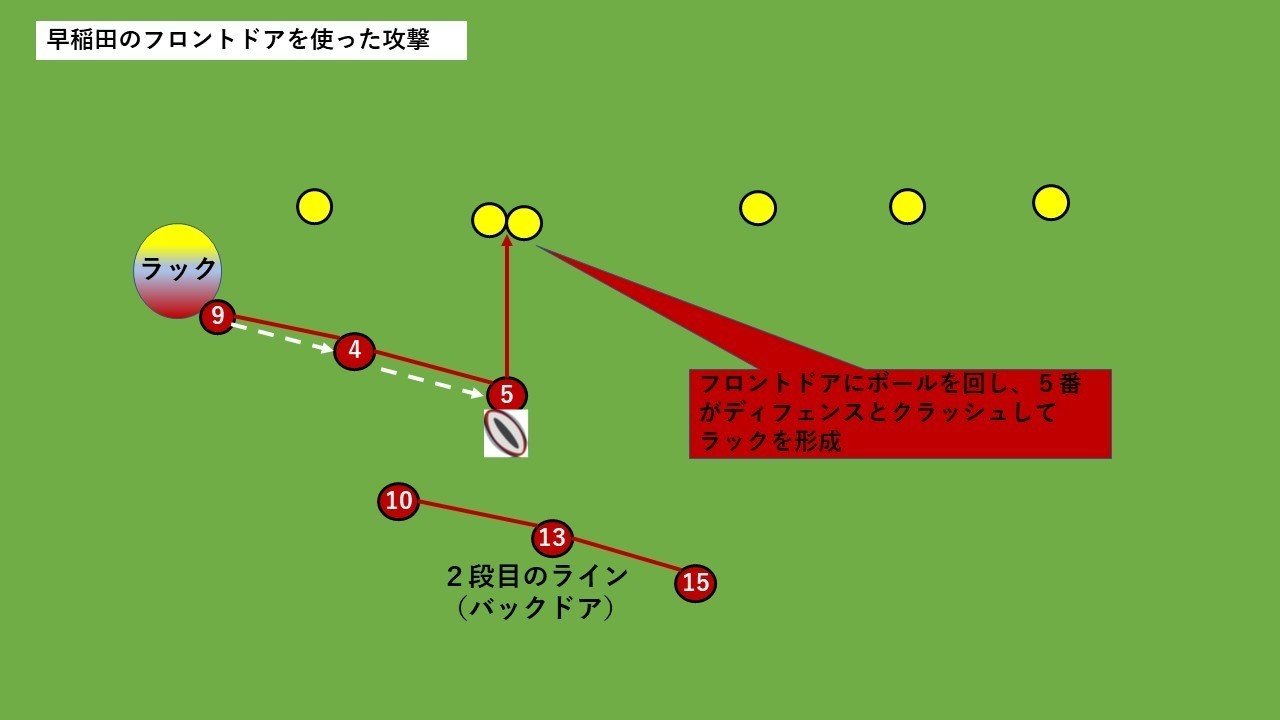

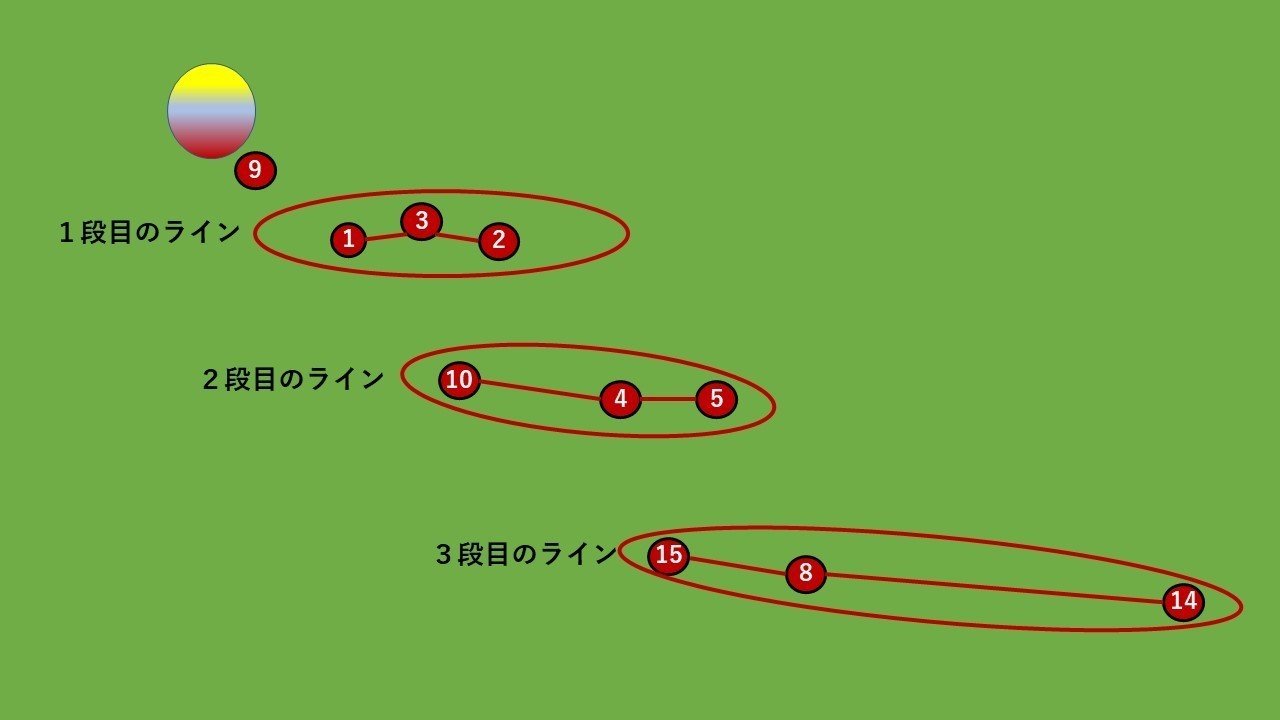

ラックが形成され、フロントドアに4番と5番が並び、バックドアに10番吉村、13番長田、15番河瀬が並ぶ。

9番小西は4番大﨑にパスアウト、4番は真横の5番下川にパス。そのまま5番はディフェンスとクラッシュして再度ラックを形成。

このように、フロントドアにいる4番、5番がクラッシュする攻撃は何度も見られた。

改めて、2本目のトライ

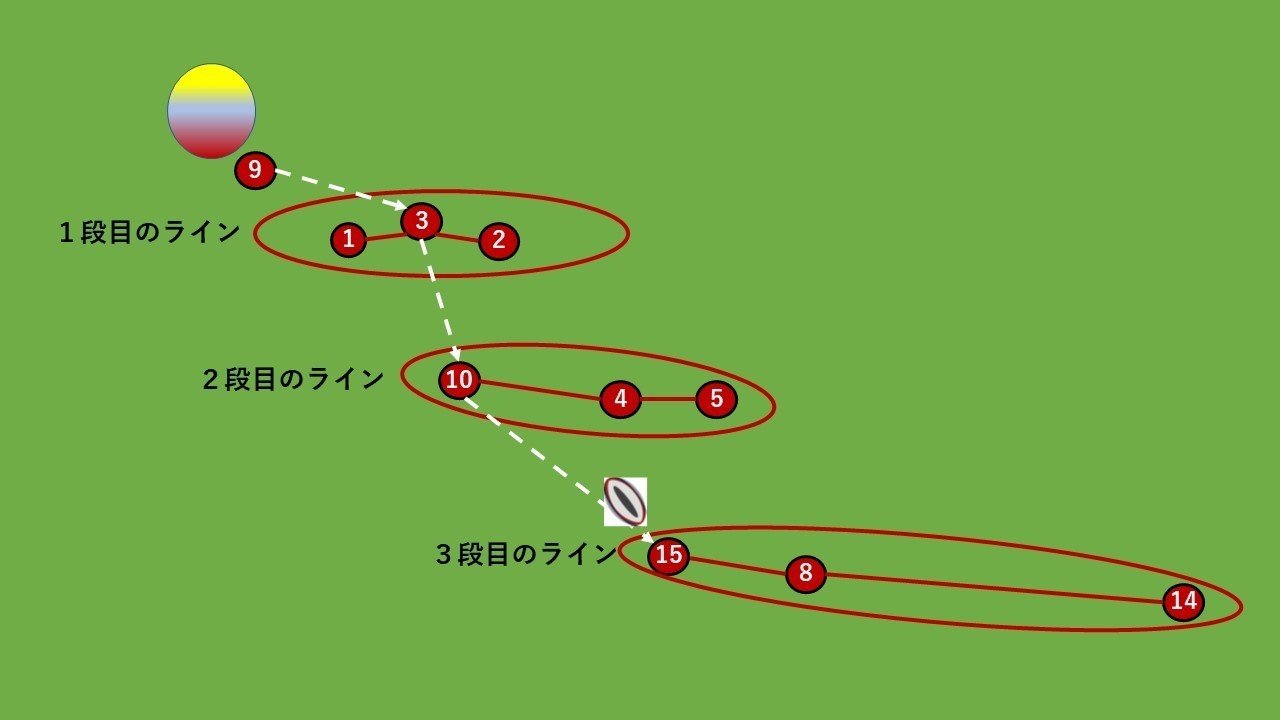

そこで2本目のトライを再び見てみよう。この時、ダブルラインどころかトリプルラインが形成されている。

そして、フロントドアにいる3番小林から2段目にいる10番吉村にパス。この段階で慶応のノミネーションはずれているが、それでも4番、5番へもタックルに来ている。

しかしそこで吉村は横にいる10番ではなく、3段目の河瀬にパス。ここで完全にノミネーションがずれ、河瀬がビッグゲインする。

これまで、何回も4番、5番がクラッシュしてきているので、この段階で3段目にノミネーションを変えることはできなかったのだろう。それまでのフロントドアによる攻撃は、この決定的な瞬間でバックドアによる攻撃を仕掛ける布石だったのだといえる。Jスポーツで解説の藤島大氏が、「小さいパスをつなげ続けることが大事」と言ったのはこういう意味だと思う。

実はもう一つ、見てみたい攻撃がある。早稲田の3つめのトライだ。もう2000字近くなってしまったのでまた次回、慶応の攻撃と比較しながら分析したい。

(続く)